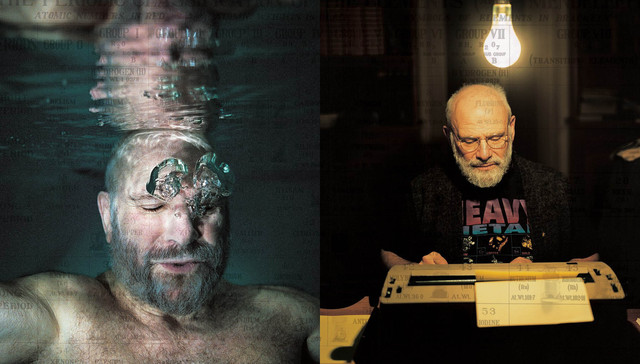

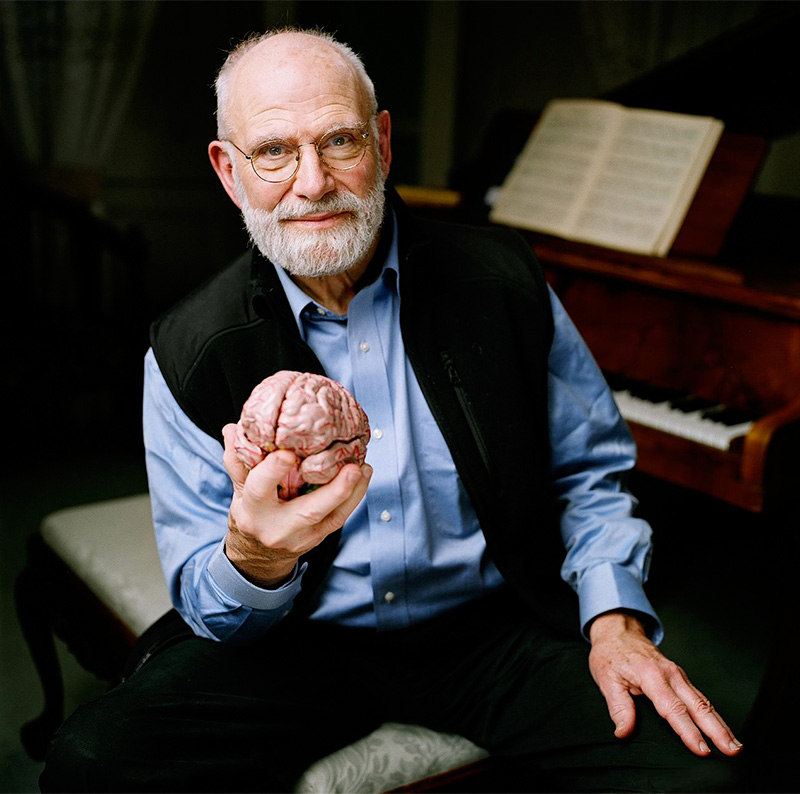

按:奥利弗·萨克斯(Oliver Sacks)医生的身上有不少光环,他既是美国著名的神经学家,亦是闻名全球的畅销书作家,在医学和文学领域的名声不相上下。可能因为父母都是医生,从小便听着医院与病患的种种或诡异或悲苦的故事长大,奥利弗极善讲故事,他擅长以纪实文学的形式和饱蘸人文关怀的笔触,将脑神经病人的临床案例写成一个个深刻感人的故事,被书评家誉为本世纪难得一见的“神经文学家”,《纽约时报》称他是“医学桂冠诗人”。在豆瓣上,他的《错把妻子当帽子》《火星上的人类学家》《钨舅舅》《脑袋里装了2000出歌剧的人》《看见声音》等近十本作品,均有着超过8.0的高分。

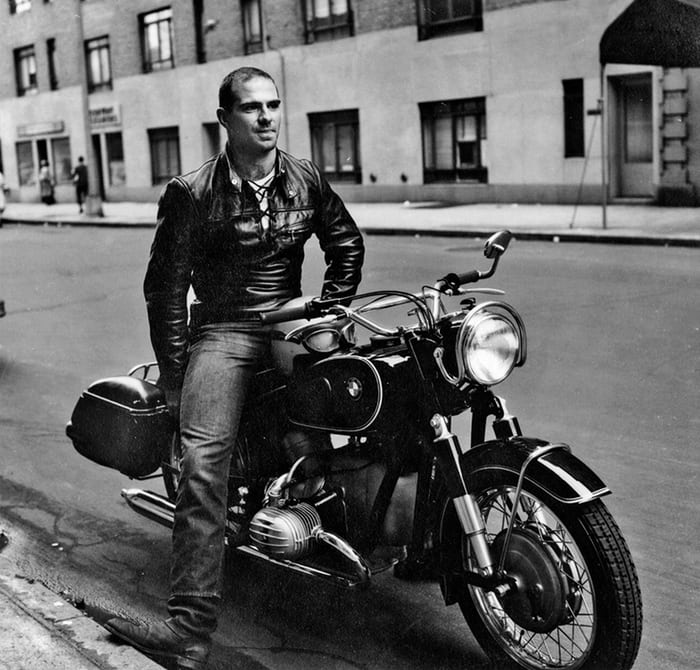

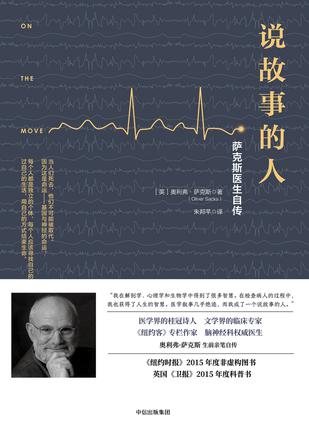

在新近出版的《说故事的人》中,萨克斯医生不再向我们讲述别人的故事,而是聊起了自己。一读才知道,用神经学家和作家两个头衔概括他的一生,未免太过狭窄或肤浅。他是一位摩托车骑手,周五离开医院后彻夜骑摩托远行,周一精神利落地返回医院;他善举重、爱游泳,虽是博学精通的医生,却也在运动过程中几次与死神擦肩。

或许一本自传最令人动容的部分,往往在于一位光鲜者如何看待自己的不幸或悲伤过往。这本自传还没出第十页,18岁的奥利弗就跟父亲坦白了自己的同性恋性向并请他一定保密,然而第二天一早,他母亲满脸震惊冲下楼对他说:“你太恶心了,我真希望从没生过你。”奥利弗的爱情从不顺遂,他并不回避写下年轻时去荷兰寻欢的经历,然而他的大半生都孤独一人度过,在75岁疾病缠身时才邂逅真爱。除此之外,奥利弗的三哥患有严重的精神分裂症,他自己曾沉溺致幻剂不能自拔,年岁渐长亲友的亡故与写作的挫折……折磨也鞭策着他。如果说萨克斯医生从前写下的病患经历为我们揭示了生命的偶然和无常,那么他自己的生命故事亦是如此。

经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)从《说故事的人》一书中节选了奥利弗回忆三哥的部分章节。此时他已“逃离”英国、前往北美,他在回忆录中写道:“部分原因就是想远离我这个悲惨、无望、没有得到适当照顾的三哥。但在另一种意义上,这种远离或许也是一种尝试,我想在自己的病人身上,以我自己的方式来探索精神分裂和类似的大脑-思维疾病。”

在此时节选这一章节,亦怀有一种希望,希望谨慎地提醒更多人——无论是父母、老师,还是作为围观者的多数——儿童时期发生在校园中的霸凌,将对一个孩子产生多么深远、恶劣的影响。奥利弗的三哥迈克尔15岁时精神病就发作了,他的一生被魔鬼纠缠,从未解脱。

《离巢》(节选)

文 | 奥利弗·萨克斯 译 | 朱邦芊

我父亲(在给我的回信中)写到,“这幢空荡荡的大房子”,而母亲则写到“你们都去哪里了?……整幢房子里只剩下旧日的残影”。

但那幢房子里还有一个非常真实的存在,就是我的三哥迈克尔。在某种意义上,迈克尔打小便是个“古怪”的儿子。他似乎总是有些古怪之处,很难与人接触,没有朋友,看上去很像是生活在自己的世界里。

我们的大哥马库斯自幼便沉浸在语言的世界里;他16岁就能说6种语言。二哥戴维喜爱音乐,本可以成为职业音乐家的。我则热爱科学。迈克尔究竟生活在怎样的世界里,我们都不得而知。但他非常聪明;他读书不辍,记忆力惊人,为了了解这个世界,他似乎求助于书本而非“现实”。母亲的大姐安妮姨妈在耶路撒冷的一个学校当了40年校长,她认为迈克尔非常与众不同,把自己的全部藏书都留给了他,虽然她最后一次见到他是在1939年,当时他只有11岁。

战争之初,迈克尔便和我一起撤离了,在英格兰中部地区的一个可怕的寄宿学校布雷菲尔德度过了18个月,那个学校的校长是一个虐待狂,他人生最大的乐趣便是抽打他治下的那些小男孩的屁股。(正是在那个时候,迈克尔牢牢记住了《尼古拉斯·尼克尔贝》和《大卫·科波菲尔》,虽然他从未直言不讳地把我们那所学校比作多西伯义斯学堂,或是将我们的校长比作狄更斯笔下那位残暴的克里克尔先生。)

1941年,13岁的迈克尔去了另一个寄宿学校克里夫顿公学,在那里遭到了极其残忍的霸凌。在《钨舅舅》一书中,我写到了迈克尔第一次发作精神病时的情景:

和我们住在一起的伦尼姨妈发现,迈克尔半裸地从浴室出来了。“你们看他的背上!”她对我们的父母说,“全是伤疤和鞭痕!如此伤痕累累,”她继续说道,“会在他的心灵上留下什么?”我的父母看来很吃惊,说他们此前没注意到有什么毛病,还以为迈克尔喜欢上学,没什么问题,一切“正常”。

不久后,迈克尔15岁时,精神病就发作了。他觉得自己被一个充满恶意的魔法世界包围了。他开始相信,按照他自己的说法,他是“一个有鞭打癖的神的宠儿”,是“虐待之神”特别关注的对象。救世主式的幻想或错觉同时出现——如果他被人折磨或责打,这是因为他是(或可能是)弥赛亚,是我们等待了很久的救世主。他徘徊纠结于天赐之福与肉体折磨、幻想和现实之间,觉得自己就要疯了(或者可能已经疯了),迈克尔根本无法睡觉或休息,只能在家里焦虑地大步走来走去,跺脚、瞪眼、幻想、怒吼。

我开始害怕他,也为他感到害怕,害怕他的噩梦成真。迈克尔会怎样,类似的情况是否也会发生在我身上?正是在那时,我在家里建起了自己的实验室,关上门,对迈克尔的疯狂不闻不问。这倒不是因为我对迈克尔漠不关心;我对他充满同情,虽然对他的经历一知半解,但我也不得不跟他保持一定的距离,建立起我自己的科学世界,才不至于被卷进他那混乱、疯狂,充满诱惑的世界里。

这一切对我父母的影响是毁灭性的;他们感到惊慌、怜惜、恐惧,最主要的是困惑。他们对此的说法是——“精神分裂症”——但这种病为什么挑中了迈克尔,而且在他这样小的年纪?是克里夫顿那里可怕的霸凌导致的吗?还是他基因里天生带来的?他从来都不像个正常的孩子;他笨拙、紧张,也许在精神病发作之前就已经“分裂”了。或者——让父母最无法接受的是——这是不是因为他们对待他,或者说“虐待”他的方式导致的?无论原因如何——不管是先天的还是后天的,是基因缺陷还是糟糕的教育——医学一定能对他施以援手。迈克尔16岁时被送到一家精神病医院,接受了12次胰岛素休克“治疗”;这种疗法需要把他的血糖水平降到很低的程度,让他丧失意识,然后再打葡萄糖点滴来将其恢复到原来的水平。这是1944年治疗精神分裂的一线方案,接下来,如果需要的话,就是电休克治疗或脑叶切断术。镇静剂的发现还要等到8年之后。

不管是胰岛素昏迷的结果还是消退的自然过程所致,3个月后,迈克尔从医院回家了,他不再是个精神病患者,但深受刺激,觉得自己大概永远没希望过上正常人的生活了。他住院的时候读了尤金·布鲁勒的《早发性痴呆症或精神分裂类疾病》。

马库斯和戴维在汉普斯特德(Hampstead)读一间走读学校,离我们家只有几分钟的路程,迈克尔很高兴能在那里继续学业。

如果精神病改变了他,那也不是一朝一夕的事;我父母选择将这看作是一个“医学”病症,总是会彻底康复的。但迈克尔对自己身患精神病的看法截然不同;他觉得精神病打开了他的眼界,让他开始关注此前从未思考过的问题,特别是世界劳工饱受压迫和剥削的问题。他开始阅读一份共产党办的报纸《工人日报》(The Daily Worker),还去红狮广场的一家共产党书店。他贪婪地阅读所有马克思和恩格斯的著作,将他们看作是新世界时代的先知,甚至是受压迫者的大救星。

迈克尔当时17岁,马库斯和戴维已经从医学院毕业了。迈克尔不想当医生,也受够了学校。他想做体力工作——工人难道不正是社会中坚吗?父亲的一个病人在伦敦开了一家大型会计师事务所,说他乐于让迈克尔去当会计学徒,或是他想做什么都可以。迈克尔很清楚自己想做什么;他想当邮差,递送那些因为过于重要和紧急而不能留在邮局里的信件或包裹。他在这方面绝对一丝不苟;会坚持把交给他的任何信件或包裹径直送到指定的收件人手中,绝不会交给别的什么人。他喜欢在伦敦四处走来走去,如果天气好的话,他会坐在公园长椅上,一边吃午餐一边阅读《工人日报》。

有一次他跟我说,他递送的那些看似无聊的信件很可能有着不为人知的秘密含义,只有指定的收件人才能看懂;这就是没有指派他人投递的原因。迈克尔说,虽然他看上去只是个普通的邮差,投递的也是一般信件,事实可绝非如此。他从来没有跟别人提过这个——他知道这听起来很怪,人家一定以为他疯了——而且他开始把我们的父母、他的两个哥哥,以及整个医疗界都看作是决心贬低或“医学化”他所思所为的一切,特别是在他的行为有一丝一毫的神秘之时,他们定会将此看成是精神病的征兆。但我还是他的小弟弟,只有12岁,还不是医学人士,能够敏感而同情地倾听他所说的一切,就算还不能完全理解。

在20世纪40至50年代初,他偶尔会变得精神错乱,充满妄想,我还在上学的时候,这发生了很多次。这种情况有时是有征兆的:他不会说,“我需要帮助”,而是通过夸张的动作,比如在精神病医生的办公室里把坐垫或烟灰缸扔到地上(精神病第一次发作后,他就一直在医生那里看病)。这意味着“我失控了——送我去医院”,大家也都是这么理解的。

其他时候,他会毫无预兆地陷入激烈的状态,焦虑、怒吼、跺脚,还会出现幻觉——有一次,他把外祖父留给母亲的那个漂亮的老挂钟狠狠地砸在墙上——这种时候,父母和我都会被他吓到。我们深感恐惧,也非常为难——怎么可能在迈克尔在楼上咆哮不已、暴跳如雷时邀请亲友、同事,或者任何人来家里做客呢?我父母都在家里接诊。他们的病人会怎么想?马库斯和戴维也不愿邀请朋友们来这个精神病院(有些时候看起来就是这样)。我们的生活蒙上了一种羞愧、耻辱和隐秘的感觉,这使得迈克尔患病的事实变得更加严重了。

每次离开伦敦度周末或假期都让我大松一口气——假期本身当然很棒,但那也是远离迈克尔,远离因为身旁有他而让人难以忍受的日子。然而有时,他那温和的本性,亲切的态度还有幽默感也会重新突显出来。每到这种时候,我们会意识到,就算他在疯狂咆哮之时,精神分裂的外表之下那个理智温和的人,才是真正的迈克尔。

1951年,母亲得知我是同性恋时说:“我真希望从没生过你。”这话既是对我的指责,也是因为她深感痛苦(虽然我不确定自己当时是否意识到这一点)——她觉得自己已经因为精神分裂而失去了一个儿子,现在她害怕因为同性恋而要失去另一个,这后一种“疾病”在当时看来极不体面又充满耻辱,几乎定能成为污点,毁了我的一生。我孩提时曾是她的宠儿,她的“大阿福”和“小羊羔”,如今却是“那种人”——在迈克尔患上精神分裂之后,这个残酷的事实无疑是雪上加霜。

1953年前后,第一批镇静剂(在英国叫作氯普麻,在美国叫托拉嗪)的问世,改变了迈克尔和其他数百万精神分裂患者的境况,不论是好是坏。这种镇静剂可以抑制精神分裂的“阳性症状”幻觉和妄想,也许还能预防这些症状,但这可能需要患者付出巨大的代价。1956年,自我在以色列和荷兰盘桓数月后回到伦敦,看到迈克尔弯着腰拖着脚走路,第一次为这种代价震惊了。

“他得了严重的帕金森病!”我对父母说。

“是的,”他们说,“但他吃了氯普麻后平静多了。他已经有一年没有发作了。”然而我很想知道迈克尔感觉如何。帕金森病的症状让他很痛苦——他曾酷爱步行,喜欢大步行走——但这种药对心理的影响更让他不安。

他还能继续工作,但已经丧失了早先让他觉得投递工作有深度、有意义的神秘感;他丧失了此前感知世界的敏锐犀利;如今一切都像是被“消音”了。他总结说:“我像是被温柔地杀死了。”

迈克尔的氯普麻剂量降低后,帕金森病的症状也消失了,更重要的是,他感觉更有活力,重新获得了某些神秘的感觉——结果几个星期后,他的精神病再度爆发。

1957年,我自己已是医学生,对大脑和精神很感兴趣,我给迈克尔的精神病医生打了个电话,问他能否见我一面。医生是个正派敏感的人,将近14年前,迈克尔首次发病时就去见他了,他的很多病人也在服用氯普麻,由此产生的新问题也让他困扰不已。他试图滴定测量这种药物,希望找到既不过高也不过低的合适剂量。他承认自己对这个目标并不完全乐观。

我很好奇大脑中与意义、重要性和意向性有关的感知(或投射)系统、让人拥有好奇心和神秘感的系统、能够欣赏艺术与科学之美的系统等等,是否在精神分裂时失去了平衡,导致人的精神世界被强烈的情感和扭曲的现实过度渲染。这些系统似乎丧失了自己的中间地带,以至于任何滴定测量或抑制它们的努力,都会让人从病态的夸张状态直接转变为迟钝的心理死亡状态。

迈克尔缺乏社交技巧和日常生活能力(他连给自己泡杯茶都很费劲),需要一种社会和“存在”疗法。镇静剂对精神分裂的“阴性”症状——退缩、情感冷漠等等——几乎没有效果,而这些都是隐伏的慢性症状,与阳性症状相比,它们会让人的生命力更加衰退,更加虚弱。我们面对的问题是不仅需要药物治疗,还要让他们过一个有意义的快乐人生,这就要有支持系统、社会容忍、自尊及受人尊重。迈克尔的问题并非纯粹的“医学”问题。

在伦敦念医学院时,我本可更有爱心,给予更多的帮助,而且我理应如此;我本该和迈克尔一起出去吃饭、看电影、看戏、听音乐会(他自己从来没有单独去过);我本该陪他一起去海边或乡下玩的。但我没有,60年后,我仍然为此深感羞愧——感觉自己是个坏弟弟,在他有这种需要时却得不到我的帮助。

如果我主动一些,不知道迈克尔会如何反应。他有自己严重受控和受限的生活方式,不愿越雷池一步。

现在他开始服用镇静剂了,他的生活不再那么失控,但在我看来,却是越来越贫瘠和逼仄。他不再读《工人日报》,也不再去红狮广场的那家书店。他曾经对一个集体有某种归属感,和他人分享马克思主义的观念,而现在,随着他的激情逐渐冷却,他越发感到孤独。父亲曾希望犹太教会堂能给迈克尔提供道德和宗教上的支持,一种归属感。他小时候曾那么笃信宗教——在他的成人礼之后,他每天都戴着子和经文护符匣,只要有时间就会去犹太教堂,但他的宗教激情也早已冷却了。他对犹太人会堂不再有兴趣,会堂信众的交流也日益减少——越来越多的伦敦犹太人或移居海外,或被大众同化和通婚——对他也丧失了兴趣。

迈克尔从小阅读广泛,既博又精——安妮姨妈的全部藏书不是都留给他了吗?如今也大幅缩减;他几乎完全不读书了,只是断断续续地看看报纸。

我认为尽管他服用了镇静剂(或许也正是因为此举),他还是沉入了绝望和冷漠的世界。1960年,当R.D.莱恩出版了他精彩的《分裂的自我》一书时,迈克尔的希望又短暂地复燃了。这是一位医生,一位精神病医生,他不把精神分裂看成是一种疾病,而是将其视为一种全局的、甚至小众的生存模式。迈克尔本人虽然有时会把我们这些非精神分裂世界里的人叫作“糟糕的正常人”(这个精辟的短语中蕴含着巨大的愤怒),但他很快就厌倦了莱恩的“浪漫主义”,这是他的说法,而开始把自己看作是有点危险的傻瓜。

我在27岁生日那天离开了英国,部分原因就是想远离我这个悲惨、无望、没有得到适当照顾的三哥。但在另一种意义上,这种远离或许也是一种尝试,我想在自己的病人身上,以我自己的方式来探索精神分裂和类似的大脑-思维疾病。

本文节选自《说故事的人》(奥利弗·萨克斯 著,朱邦芊 译,中信出版社,2017-10)一书,经出版社授权发布。

奥利弗·萨克斯 著 朱邦芊 译

中信出版社 2017-10

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】