编者按:空间和政治文化之间是什么关系?在越来越多人居住在城市,城市规划也越来越影响到每个人的生活点滴的时候,这样的问题显得尤为重要。今天生活在北京的人们,也许会因为交通拥堵而“吐槽”,也会因为城市空间的独特而称奇。这一切都源于今天的北京所建立的基础——明清的帝都空间。在这里,儒家的政治想象,皇权、国家和社会的关系表现在具体的空间安排上,并且直到今天仍然影响着我们的城市规划和空间尺度,比如北京的地铁难以像很多大城市那样涉及西北-东南或西南-东北的线路,正是因为传统的街巷网格安排所致。

明清北京人如何在为皇权设计的空间中实践社会生活?历史上作为帝都的北京城市空间能给我们什么启示?建筑学者朱剑飞的著作《中国空间策略:帝都北京1420—1911》正是讨论这一问题。界面文化(公众号ID:Booksandfun)摘取其中“城市的社会空间”一章的部分内容,与读者分享。

朱剑飞 著,诸葛净 译,

生活、读书、新知三联书店,2017年

现在让我们转向这幅画的另一面:一个没有政府机构直接干预的,自发而自行组织的北京城市居民的社会文化生活。在寻找北京的这样一种都市社会生活时,有许多问题需要提出。人们如何相遇,又如何互相交往?社会相遇与社会交往的确立的空间形式是什么?北京是否存在“市民生活”与“公共领域”?其社会空间是如何构造的?将北京视为整体,一个作为国家领域的城市和一个作为都市市民社会领域的城市之间呈现何种关系?让我们先来做一些初步的观察。

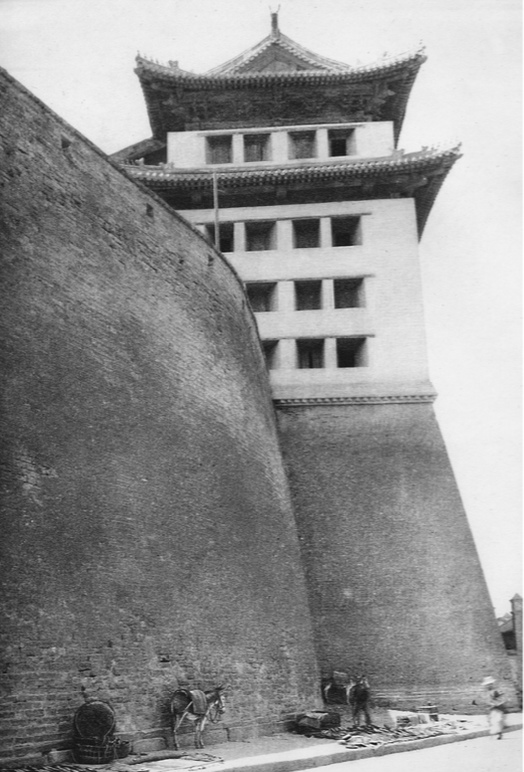

在墙的开闭之间,在将空间切割成碎片,与再次将空间碎片联系并整合之间,存在着一种辩证关系。尽管北京的确是一座空间被墙所切割与压制的城市,但在白天,在向民众开放的都市与乡村地区,它又是“平滑”、连续和开阔的空间。就像早先所确认的,每座城中都有街道网络。都城、外城,以及城墙外的城郊与乡村地区的街道网络,白天通过城门彼此相连,在街道网络内部则通过交叉路口、哨卡与栅栏互相联系。这个此刻完全开放的空间,也进一步延伸到城墙与紧邻地区以外的无限广阔的自然空间中。这是一个巨大的网络的场地。这是全体社会成员都能使用的空间。任何社会文化生活形式,在通过人的移动来完成的过程中,都必然被这一空间包容和导引。这是领域最宽广、差异度和区分度最低的社会空间。作为本质上开放而连续的空间,其潜在的趋势是联系与整合,允许人群随意的相遇以及运动流线的混杂交差。它可以产生新的相遇与交往,以及不确定的行为与活动。它具有潜在的颠覆性。它有时是混乱无序的,对社会秩序与国家控制构成威胁。在这种情形下,在开放与闭合之间,在为了自由的社会生活而释放空间的需求,与为限定的和秩序化的社会实践而强制划分空间的需求之间,必然存在辩证的张力。北京显然同时具备这两方面。它既是一个被划分的空间,同时也是一个相对开放的空间。如果说市民社会生活包容在开放的空间领域里,那么国家与社会间的关系就应该在这一重要的辩证关系中展开。

在这个网络的场地中,人们可以辨识出三种容纳都市社会生活的空间形式:街道,节点和节点区域,以及店铺沿街的界面。前者容纳社会生活的能力是不言而喻的。街道自然是社会空间的最普遍形式,它构成网络全局的样式,并容纳都市社会生活的一切流动。节点,或是作为街道的交叉口,或是作为庙宇这类公共建筑周围的区域,是社会生活的另一种空间形式。节点构成独特的空间布局,可与欧洲的公共节点相比较,并与之形成对照。像我们早先所讨论过的,欧洲与中国遵循不同的都市发展途径:前者以集市广场为中心生长空间,而后者则以网络为基础规划空间。于是在欧洲出现的是街道加广场的类型,在中国则是街道加节点的类型。我们从前者看到的是公共机构巨大的石构立面,比如教堂与市政厅,它们界定了以广场、集市为基础的中心空间。而在后者,我们看到的是低矮的木构构筑,比如独立的牌坊与街上的栅栏,还有城市街区的表面,如砖墙与木门,它们共同界定了更为模糊的节点或节点区域。在都市生活集中的节点区域,在庙宇这样的公共建筑的前面,人们可以辨识出一个“凹进的空间”(recessspace)。这里,导向这一建筑的门、凹进的墙、周围的木栅栏,以及门前沿街对称放置的牌坊,界定了这个节点区域。凹进空间是其后部的公共建筑与其前面的城市开放街道之间的连接点(joint)。它对于公共空间与都市景观的形成起了重要的作用;而这一空间和景观,在该地点内外定期举行的集市与宗教节日中,会变得戏剧化而充满活力。

都市生活的另一种空间形式是街道两侧店铺正面的连续边界。所有的街道,无论大街小巷,两侧都由三种主要要素来界定:墙、门与店铺正面。墙和门掩盖了后部的建筑,主要是住宅,有时则是庙宇和政府机构。第三种要素则是许多店铺长而连续的立面,一个紧挨着一个,沿着主要的街道和大街展开。它们在都城东部、西部和北部的中心区域聚集成群。在外城,它们覆盖了大部分街道,并密集于外城中心区。提供不同种类货物与服务的店铺,常常与后面的作坊和仓库连在一起。每天在主要商业街道的店铺的前面,以及在定期集市和宗教节日中的凹进空间的附近或里面,临时性的货摊和小贩被安排在路的一侧或两侧,为线状街道沿线及节点区域的周围增加了更多的层面。这些后面是作坊,前面是流动货摊的店铺前沿地带,构成巨大的都市社会空间,包容了商业交换与社会交往的进行。尽管受到府县地方官员的监管,它们仍构成一个人们随意混杂的、相对自由的巨大空间。

更仔细地观察这一场景,我们发现用于特定社会交往的各种中心或焦点,它们或是临近沿街店铺的前沿一带,或是在其后部。这些中心点状分布于巨大的都市网络场中,与街道、节点区域及商店前部密切联系,它们在城市经济、社会和文化生活中形成重要的焦点。我们可以辨认出这些中心的三个类型:1. 行会与会馆;2. 戏庄和有相关功能的茶馆饭庄;3. 寺庙,尤其在庙会和节日期间。

行会与会馆

在政府机构及其直接的国家控制领域之外,城市社会中的民间结社有三大类型。它们是关于宗教、行业和同乡的各种社会团体。第一种(通常称为“会”)基于对某种特定神灵的崇拜,并希望得到信仰相同者的支持协助。第二和第三种结社,都被视为“行会”(guild),是以不同理由建立的世俗团体。职业商业性质的结社(称为“会”、“行”、“行会”、“公会”),其成员从事同样的行业,以手工业与商业为主。此外,同乡结社(会馆)的成员来自同一省份,通常由来自该省的大商人或高级官员出面组织。但是有些同乡会馆也是商业行会,因为来自某一地区的成员经常垄断某一行业。后两种结社类型在职能上也不同。行会主要是在生意上帮助成员,控制价格,并在市场上维持行业的垄断。而同乡会馆本质上是社交俱乐部,也为该地区的来访者以及在北京的同乡们提供旅舍等设施。两种结社也有一些共同的职能。它们都与某种宗教文化及对特定神灵的定期参拜有关,这种神灵或者被认为是该行业的守护神,或者是故乡的土地神或城隍。二者都为祭神和生意商讨而定期举行集会,这也是非正式沟通与社交的场合。二者都为地方社区提供慈善服务,而且都会在诸如税收与公共福利等问题上与府县官员商讨,有时也与之对抗。

到19世纪末,北京已经有一百多个行会与大约四百个同乡会馆。在四百个同乡会馆中,至少有将近二十个也是明确的行会。考虑到北京作为京城吸引着来自全国的官员、学生、商人和工匠,这个巨大的数字是可以理解的。两种社团的办公场所大多数位于外城。但是它们采用了不同的定位形式(formsoflocalization)。大多数同乡会馆在外城有自己的建筑物,为来访者提供出租的房舍,也为商业事务及宗教参拜提供房间或屋舍。行会则有更多的形式。大型而富有的行会有自己特别建造的会所,会所有庭院、大厅和厢房;其他许多行会在庙宇的偏殿设立办公场所,使他们可以举行会议,并履行对祀奉在殿中的神灵的崇拜;较小的行会把办公场所设在该行会某高级成员的作坊中;更小的行会则没有永久性的办公场所,他们租用庙宇、饭庄或茶馆中的房间里举行会议。

所有这五百个地点,流动的或固定的,小型的或大型的,独立的或采用其他设施的一部分,都位于商业前沿的后面某处,并嵌入北京的街道网络中,而且倾向于外城边缘与城郊地区。它们打开了一个大量而聚焦的、相遇交往的焦点和中心的大网络,以发生在各地点的行会尤其是祭祀神灵和商业业务聚会的形式出现。尽管是特定的社会团体,而且必须在府衙和县衙登记,并受到官员的监管,他们仍在广阔的水平面上,提供了一个由许多允许成员交往和互助团结的接触点组成的大型网络。他们暂停并侵蚀了自上而下的对水平面空间的切割,因此在一定程度上,对国家的整体的等级统治提出了挑战。

戏庄与酒楼

中国戏曲经过几个世纪的逐步发展,至晚到北宋和南宋,已出现了世俗的、有叙事结构的戏曲表演,而且在大城市中也建起了向民众开放的永久性戏楼或戏园。17—19世纪,许多地方戏曲都很兴盛,而且在京城及其他大城市中互相竞争,最后集中成几种主要的流派。19世纪初,北京实力最强的戏社或剧团(大多数来自安徽省)为了获得优势地位而竞争,而且从这些流派和许多其他风格中积极吸收新的元素,从而出现了一种主要的表演艺术形式,称为皮黄剧和京剧,后来以“京剧”(Peking Opera)而为国际知晓。在京畿地区,不同类型和特点的戏剧社团在各自的圈子中都相当繁盛;表演的场所多种多样而且不断扩散,戏庄戏楼也随着热情观众的增加而越加普及。

戏剧社团的表演都是流动的,但是名声和技艺彼此差异很大,因此演出的场所和场合也极不相同。比较有乡村背景的杂家戏团提供了从节日庆贺(如舞狮子和杂技)到正式戏曲的各种演出,并且演出场所常常是在村庄谷场、干涸的河床、露天场地、街角、地方庙宇,有时候也会在饭庄与会馆。而实力强大的戏团演出特定种类的剧目,通常在城市设施中表演,包括庙宇、会馆、各种饭庄酒楼,以及专门建造的戏园。最强的剧团则在最著名的戏园或戏庄之间巡回演出,有时则在高官的府邸或皇宫内演出。

撇开乡村与街角的随意临时的场所,正式的演出地点有以下几种:官员府邸和皇宫私家园林里的戏台;许多庙宇建筑内的戏台;会馆和饭庄的平台;以及正式的特意建造的戏楼戏庄里的戏台。这些特意建造的建筑物包括三种设施:“杂耍馆”、“戏庄”和“戏园”。前者是有定期戏剧演出也有说书表演的饭馆,在都城和外城中有许多这种饭馆。第二种是戏楼和饭馆酒楼的综合,顾客往往是商贾、士子和官员,他们租用场地举行聚会与宴会,这些场合中有时会请好的剧团表演合适的戏剧。在19世纪初,这种戏庄大概有十个,都坐落于外城,其中包括著名的文昌会馆和昌盛会馆。第三种也许可以看作正式的剧院,这里只提供茶点,不提供酒菜,对来这里观看著名戏团表演的民众开放。不可避免的,这也是会见朋友并在音乐和吵闹声中喝茶交谈的场所。1816年有二十一座这种剧院,都位于外城,并簇集在沿都城中门正阳门外南北向大街两侧的中心地区。其中有北京尽人皆知的著名戏园,如广和楼(查楼)、广德楼、三庆院和庆乐院。

从专一的到兼容的,从正式设施到半正式的地点,再到最随意和流动的场所,这些空间焦点为大众提供了观看戏剧的时空场所,这使他们可以聚集、相遇并互相交流。特别是街角、庙宇和戏庄戏园,成了北京城中人们可以比较随意混杂的最开放的地点。他们对于社会秩序和稳定,对儒家道德的维护,对居住在都城和皇城里包括满洲官员在内的旗人生活方式,都造成了威胁,这成为中央朝廷持久的心病。面对戏剧表演在包括满洲贵族和官员在内的人群中越来越流行,以及戏庄在都城中分布越来越多的情形,中央朝廷在1671年、1781年、1799年、1802年和1811年多次颁布法令,反复禁止在都城内建造戏楼和戏园。另外一些法令更为严厉,比如禁止满洲官员在外城看戏,禁止妇女进入戏楼和戏园,禁止晚上演戏,限制外城中新建戏楼戏园的数量,并对贵族和官员私蓄男女演员加以限制。尽管有这些约束,戏剧表演和看戏的行为不仅继续存在,而且更加兴盛,并由于京剧的形成及越来越受欢迎而在19世纪达到顶点。随着这种发展,戏庄和其他地点继续作为活跃的公共场所,维持了都市民众生活中最生机勃勃的舞台。

社会与国家的关系

如果我们仔细观察国家的和社会的实践,就会发现两种非常不同、事实是对立的操作路线。国家在水平面上切割并包围民众与都市空间,又在垂直方向上区分民众各部分和各种围合的空间领域,从而造成整体的垂直的等级制度,这种政治高地使力量与控制能够向下流动,而这又强化了水平和垂直的划分,支持了高地的全面建构。另一方面,都市社会在广阔开放的网络场中展开,助长了被分开的民众和空间各部分之间横向的相遇与联系,从而混淆了社会秩序和分级,抹平了整体的垂直的等级制度。国家划分和控制社会,而社会将被划分的各部分重新整合,破坏分级,危及国家的等级制度。保甲制度对土地上的人口进行的分隔,强制的治安管理,武装力量的部署,以及其他种种制度,可以将民众及其潜在的危险置于控制之下。晚上街道强制的宵禁,对剧场、庙会和街道表演的限制,正是两种运作互相对抗的情形,在此国家反复实施着自己凌驾于社会生活与社会空间之上的权力。

但这两者也彼此需要。没有一个广泛(comprehensive)和多层次的社会作为生产与再生产的基础,国家将无法生存。而另一方面,没有国家建立和保卫的安全、稳定与秩序,社会也将无法发挥作用。在这两者的辩证关系中,本研究认为,国家和社会的内在属性,提供了一种自然的和“良好的”格局,使两者互相适合,其中国家在顶端统治,而社会则生存于基层的水平面上。在这个自然的格局中,统治是相对的,有一种在一定限度内的重要的宽容,使社会存在和繁荣。虽然我们可以把整个政治高地描述为“专制的”,但它在行使统治时不可能是绝对的专制。会馆、戏庄、饭店和庙宇的存在被容忍,集市与节日活动溢出于街道,而在某些限定日子里,人们可以在街上一直闲逛到夜晚。在春节正月前十五天以及其他一些节日里,街道晚上并不实行通常的强制性宵禁。

有一种时间的和空间的延迟(deferment),在国家和社会之间打开了一个松动的余地。在时间维度上,延迟循环发生:相对的自由总是在“另一个”时间周期性得到发放。城门和街道交叉路口每天白天都开放,晚上的宵禁也是同样的每日循环。在月和年更长期的循环中,庙会和节日的时段这些管理规则也都会松动。也有更长期的线性的历史时间中的延迟。19世纪中晚期所发生的这些延迟,从国家的角度说是不希望发生的。出于很多原因,清末国家的总体权力下降了,允许社会生活和社会空间有更大的自由,见证了戏园生活的普及与京剧的兴起。在空间的维度上,如果我们把北京视为一个整体,那么也有一种对社会生活领域的外化和远推,也就是空间上的延迟。民众使用的戏园和戏庄被推迟到“另一个”空间,也就是外城,甚至城墙以外更远的地方。大部分会馆也都被推到外城中。庙宇则相当分散,每年举行大规模集市的大型庙宇及庙宇组团,倾向于分布在城郊和乡村空间,许多是在偏僻遥远的山中。

在延迟和推远社会空间领域的过程中,我们发现一个对郊区和乡村空间的重要使用。为了寻求国家和社会之间的松动余地,寻求社会生活可以繁盛而又不正面挑战国家的宽松领域,郊区和乡村空间的使用成为一种补充。都市社会生活空间被延迟并重置于城郊和乡村地区。在这种情形下,国家与社会之间的关系,被城乡关系取代,并通过城乡关系来联络调和。于是北京的外城,就呈现出了独特的地位。作为城郊和半乡村地区,它的作用意义重大。它作为补充和延迟空间,作为“另一个”空间,调节着都市和乡村、国家和社会间的关系,同时也扩展了它们之间的距离。以类似的方式,在距离更远的乡村环境中,庙宇发挥着同样的职能,并且表现了同样的关系。尽管庙宇建造在僻远的乡野有宗教上的原因,但它们在那里也扮演了政治的角色;在此,都市生活落户于也许是最恰当的乡野地带。

尽管在国家的这种相对统治中对社会生活有着延迟和宽容,统治仍然是无可置疑的。人们必须承认北京城中存在丰富而有意义的社会空间。但是,在总体格局和更大的地缘政治背景中,在这个帝国的京城,人们不能不意识到国家和皇权的控制和统帅这一基本的、决定性的结构。换句话说,北京首先是一个国家的空间。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】