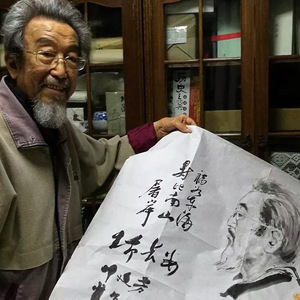

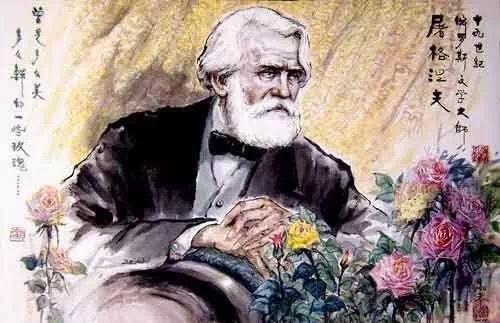

按:翻译家、作家、美术家、中国社会科学院荣誉学部委员高莽,于10月6日晚离世,享年91岁。“我和一般知识分子一样,不会放下手中的笔,不会虚度年华,将沿着命运为我安排的这条艰苦的路走下去,为人类解放与友好事业贡献微薄的力量。”高莽生前曾这样说。就在三个月前,他的自述作品《高莽》由社科文献出版社出版,如今先生已经离去,我们唯有用文字来缅怀,愿先生一路走好!

一、初踏翻译和编辑之路

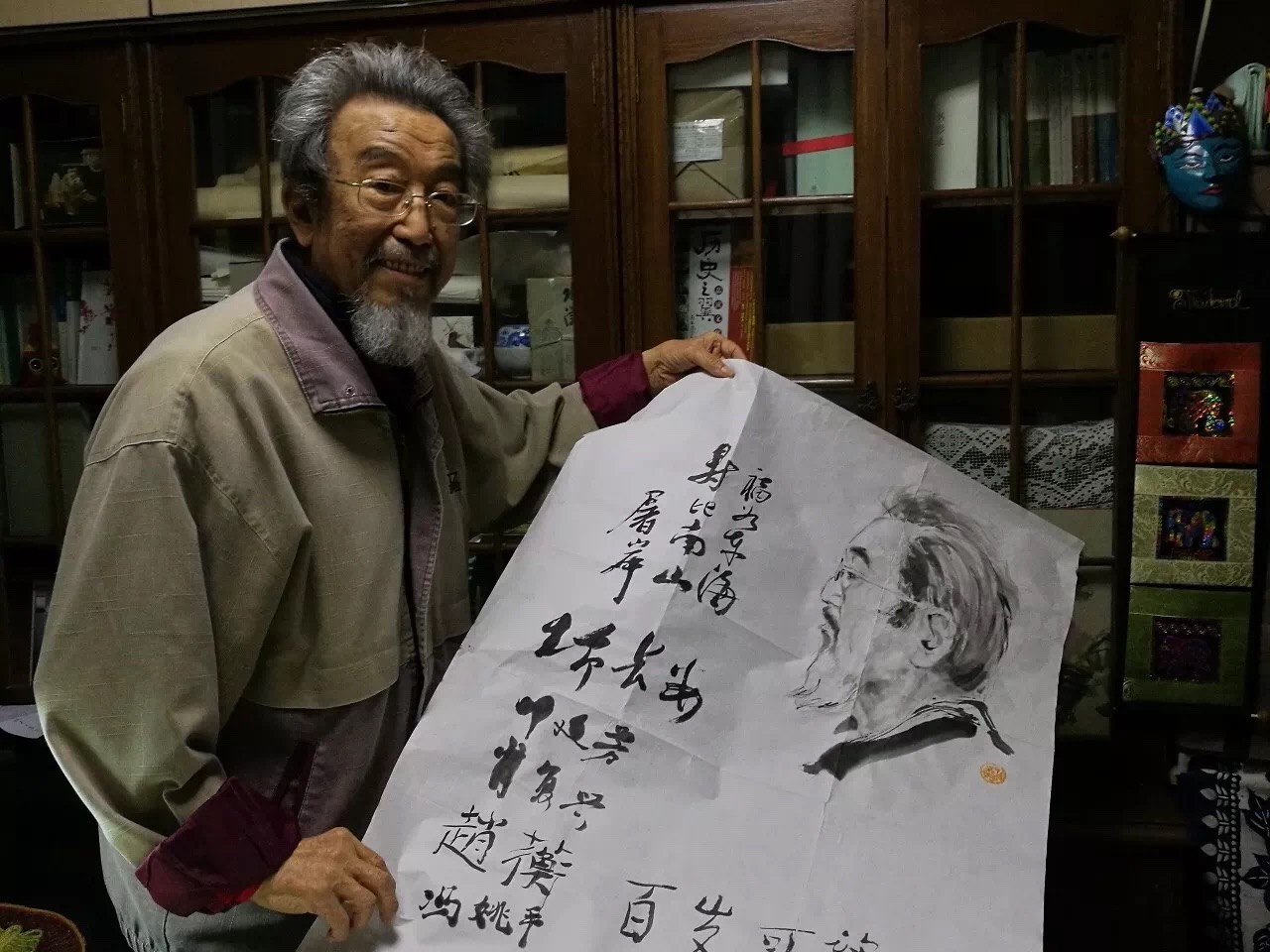

我最初翻译的一篇屠格涅夫的散文诗《曾是多么美多么鲜的一些玫瑰》发表于1943 年,那一年,我17岁。屠格涅夫是19世纪俄国批判现实主义作家、诗人和剧作家,被称为“现实主义艺术大师”。他的散文诗是他整个生命和艺术的总结,融汇了他一生创作的特点:爱国主义、民主精神、悲观情绪、真诚、善良;敏锐、抒情、哲理、简洁。散文诗既是他人格的写照,又是他艺术的结晶;既是他思想情感的履历表,又是他全部创作的大纲。在我眼里,他的每首诗都是一幅美丽的画。

1943年5月末,一个清风摇曳的晚上,我读屠格涅夫散文诗神往不已,内心冲动,竟然失眠,一骨碌爬起来,把心中的俄语诗行演变成中文的诗句,译完之时,天快亮了。我兴奋得难以自禁,摇醒了熟睡的三哥,说:“这是屠格涅夫的诗啊!是我翻译的!”三哥对照原诗看了我的译诗后,也很激动,像是不认识了我似的望着我,轻轻地说:“四弟, 你翻译得太好了……”他建议我给报社投稿。于是,我给自己起了第一个名“雪客”。因为我出生在初冬,喜欢大雪飞扬的日子,所以把自己想象成雪中来客。

译稿寄去了大约一周后——1943年6月27日在《大北新报》第三版发表了。我带着报纸跑回家,向妈妈报告,妈妈不识字,惊喜地用手抚摸着那张报纸……

1945年12月初,我去中苏友好协会工作。李兆麟会长对于宣传舆论工作极为重视,他带领330 人进驻哈尔滨,成立了“抗联驻哈尔滨办事处”。12月12日,他主持创办了中苏友协机关报《北光日报》,组织上根据我的俄语水平,安排我到《北光日报》做编辑和翻译工作。那时,我翻译了《列宁吃墨水瓶的故事》《列宁的纪念像》《俄罗斯水兵》等短文。

二、译诗的一点看法:诗不可译

几十年来,我翻译了一些俄罗斯文学作品,有诗歌、有小说、有剧本、有书信、有散文,等等。直到现在,我对文学翻译也没有形成一个定型的看法。时间在变、年龄在变,对翻译的看法也在变,特别是译诗。

20世纪50年代,我译过马雅可夫斯基、吉洪诺夫、苏尔科夫、唐克等人的诗。他们的诗比较大众化,通俗易懂。也译过阿赫马托娃、叶赛宁、曼德尔施塔姆、帕斯捷尔纳克等人的诗。他们的诗寓意太多,词语古奥,译起来难多了。

青年时见识少、胆子大,什么都敢译。如今,对翻译有了更多的领悟,便缩手缩脚了。

诗能不能译,仁者见仁,智者见智,各有各的看法。我想,不同的看法还会存在下去,没有一致的看法也许对翻译学有益处。

我认为诗不可译。诗是一种特殊的文体,它发挥的是母语的最大的功能,有时,一个词含有多种意思。俄罗斯诗人阿赫马托娃、马雅可夫斯基等人都讲过,他们的诗有的是无法译成外国文字的,尤其是喜欢别出心裁、热衷于创造新词的赫列勃尼科夫的作品。译成汉文的诗,表达不尽原诗的文字特色、语言的乐感和简练中蕴藏的丰富内涵。译成汉文的诗不等于原作。

同时我认为,外国诗应当译成汉文。译成汉文的诗仅仅能称为“译文”。在译诗方面,我还在摸索,不知采用何种译法为好——有时想准确地表达原作的内容,有时想传达原诗的韵律,有时想追求原作中的一种精神,有时就是想把原作的形式借鉴过来。

我在译诗过程中,有教训,又不善于总结。如果硬要我说出自己崇尚的标准,那么,我的看法可以归纳为一句话:“译成汉文的诗要耐读、有品位,应当是诗。”

我拜读过前辈诗人译的诗。吟诵时觉得有滋有味,确实是诗。然而有的译文一经核对原作,又无法承认所译是原诗,显然,译诗中有译者的创作。过去,我认为再创作不属于翻译范围。如今,阅历多了,反而觉得译诗中的再创作有其特殊作用。

我认为,任何一种译法都应该有生存之地,因为它们都有可取的地方。但有个前提,即译者是真正努力在翻译。我之所以这么说,是因为在市场经济刺激下,我国翻译界和其他领域一样,也出现了投机者,他们不惜侵吞前人的劳动果实,东扒一句,西抄一句,或将几位前人的译文拼凑在一起,换上几个字,便自封为新译本或重译。这是译苑的莠草、蛀虫,他们无资格进入译苑的神圣殿堂。

不同的译法有不同的效果,不同的译法能形成译苑的百花齐放。不通晓外文的读者对不同的译文进行比较可以辨别优劣,可以从不同的角度更好地理解原作,而译者也可以根据他人的译法汲取经验,把译诗的共同事业推向新的高度。

译诗是个复杂的、涉及很多领域的学术问题,我一直不敢触及它。

三、27年,一直也没闲着

离休以来,我多次应邀访问苏联和俄罗斯。一方面宣传我国的新成就,同时研究对方国家的文学艺术现状。

1999年,普希金诞辰200周年时,我应邀出席了俄罗斯盛大隆重的纪念活动——莫斯科克里姆林宫的招待会,红场上的音乐会,普希金和冈察罗娃的结婚纪念碑落成典礼等。我向外国同行们介绍了普希金作品在中国翻译出版的情况,展出了我创作的《普希金》组画,并将《普希金来到神州大地》的水墨画献给了大会组委会。后来,该画被普希金博物馆收藏,馆长博加特廖夫不仅写信表达了谢意,还将该画印在大型纪念册中。

中苏隔绝多年后,又和老朋友们相聚,并结交了一些新朋友。

2001年,我随中俄友好协会代表团乘普希金号轮船,沿着伏尔加河到南方城市罗斯托夫,一路参观一路宣传改革开放后的中国新气象。

2010年,我应俄罗斯远东边区弗拉基沃斯托克(即海参崴)当局的邀请,带着自己的绘画作品前往该市举办画展。可能中国现代作品在远东展出不多,所以反响强烈。

离休后,我撰写了一部专著《鲍里斯· 帕斯捷尔纳克—— 历尽沧桑的诗人》。为撰写这部专著,我收集并阅读了大量资料——帕斯捷尔纳克的文集和同代人的回忆录,他父亲的《流年随笔》,他儿子的资料汇编,他情妇伊温斯卡娅的长篇回忆录《时代的囚徒》以及《帕斯捷尔纳克的通信集》等等。我有机会在莫斯科郊区参观了帕斯捷尔纳克的故居纪念馆,同时把自己的感受写在书中。

这期间我还出版了几本书,如介绍从普希金到契诃夫等几位大作家的生平、创作和他们故居的《俄罗斯大师故居》,还有《白银时代》——这是一本介绍俄罗斯著名诗人的书,其中有古米廖夫、阿赫马托娃、曼德尔施塔姆、别雷等。

往事常常涌上心头。这些年里,我还写了一些回忆文章。我意识到自己年轻时作为口译者,对很多事务领会不深,但作为见证人却值得保留。如果再不把当年的经历记录下来,有些珍贵的情景可能随着人去而烟消云散。因此,我尽自己所能,把脑海中的往事写了出来,写了茅盾、巴金、老舍、曹靖华、梅兰芳、冰心、丁玲、戈宝权、华君武等许多先辈,出版了肖像画和文字介绍相配合的图书,如《文人剪影》《心灵的交颤》《高贵的苦难》《历史之翼》等。

这期间,我还翻译了俄罗斯19世纪一些作家的作品及现代作家的作品,如帕斯捷尔纳克的父亲回忆与托尔斯泰交往的事迹,苏联电视文学剧本《马克思的青年时代》、白俄罗斯女作家阿列克西耶维奇的纪实文学作品《锌皮娃娃兵》、沃兹涅先斯基的中篇现代派小说《O》等以及乌克兰当代女诗人斯吉尔达的3本访华诗集。

绘画是伴随我一生的业余爱好。我之所以能够完成几幅大画,也得益于离休后有了充足的时间。纪念梅兰芳先生诞辰100周年,我画了《赞梅图》;庆祝巴金先生诞辰100周年,我画了《巴金和他的老师们》。每幅画上都有十几甚至二十几位真实人物,每幅画长达5米、高2米。能画出这些人物是我长期研究文学与艺术的结果。我必须了解每位艺术家的生平、活动及与画中主要人物的关系。我感到欣慰的是,几十年来掌握的知识有了用场,几个月完成的画作得到观众的赞许。

我已年届九旬。我想到自己应做的事似乎还不少,但体力与精力都不济了。但只要头脑不糊涂,我和一般知识分子一样,不会放下手中的笔,不会虚度年华,将沿着命运为我安排的这条艰苦的路走下去,为人类解放与友好事业贡献微薄的力量。

我办了离休手续,可27年来我还在学习、研究、翻译、作画、进行国际友好交往,我一直也没有真正休息过,也没有闲着……

高莽 自述 / 杲文川 整理

社会科学文献出版社 / 2017年6月

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】