“正确的方式,应该是教练专注于自己年龄段孩子的培养。孩子年龄增长之后,把他们交给更高年龄段的专业教练。”李金羽说。

当年,张引教练亲自挑选了一批孩子,把他们培养成了后来的“辽小虎”,李金羽是其中的一个。

一个师傅带一批孩子,从小到大。这是在过往许多年里,中国足球,甚至是中国体育的育人方式。孩子们遇上了好教练,或是教练遇上了好苗子,成材率就特别的高。比如“辽小虎”,又比如徐根宝教练的“崇明宝贝”。

在足球发达国家,“人制”培养方式已经几乎见不到了。他们普遍实行的,便是开头李金羽所描述的“体制”。这一次在包头,我看了几场“草原国际足球节”的比赛,也试图发现在“人制”和“体制”之间的区别,以及因区别产生的影响。

当然,有些话得说在前头:写这个系列的初衷,是通过观察和对比,告诉大家中国足球青训的真实现状。其中固然有令人扼腕之处,但并非要证明中国足球一无是处。只有准确地评估现状,才知道我们需要做什么、能做什么。

我对未来充满希望,否则也不会写这个系列了......

从小事到体制

到达球场之后,尼斯队的球员走向替补席。在路过裁判组的时候,一个金发小男孩主动上前,和每名裁判握手。

我在思索,为什么这件小事引起了我的注意:

· 在握手的时候,男孩是看着对方眼睛、面带微笑的;

· 握手的时候男孩是站定的;每次握手的过程大概有3、4秒,男孩有认真的问好;

· 不是每个尼斯的球员都做了这件事,总共只有4、5个人;

· 这个并不是比赛的规定环节,仅仅是个人行为。这个场景,是在此前国内的青少年比赛中,我第一次见到的。

简单地描述:男孩表现得很绅士。男孩出生于2005年,今年12岁。

参加这次“包头草原国际足球节”的队伍,中国的三支(上海幸运星、上海申花、江苏苏宁)都是U-13梯队,也就是2004年及以后出生的球员。国外的两支(法国尼斯、西班牙瓦伦西亚)则是U-12梯队。

虽然只小一岁,但和江苏苏宁的球员站在一起,尼斯的球员显得格外矮小。苏宁这个年龄组今年才正式组队,包括门将在内,几个球员的身高甚至超过了我…

比赛尚未开始,在选材这件事上,两支球队就已经体现出了不同。

那么,尼斯的选材标准是什么呢?尼斯俱乐部的官方介绍是这么描述的:

两个基本标准是:

· 技术能力

· 解读比赛能力

同时兼顾:

· 适应性

· 在不同系统下的执行力

· 上升空间

此外还有:

· 有创造力、有效率、有观赏性的足球风格

· 没有硬性的体格标准

所谓体制,就是无论哪位教练来具体执行选材、在什么地方选、招多少人,标准都是固定的。而且,很具体。而人制,所凭依的,是经验。我们晚一点再说尼斯和苏宁的比赛。先说说上海绿地申花的情况——他们是国内三支球队中唯一在手册里提供了相关资料的。

资料中,对于球员选拔这件事是这么描述的:“2017年全国校园足球精英训练营暨绿地申花梯队选拔营,由上海浦东新区教育局和上海绿地申花俱乐部青训部联合举办,250名左右来自全国各地10-13岁年龄段的小球员以及30名青训教练共同参加,选拔优秀球员进入申花青训体系。”

然而,“优秀”的概念,没有更详细描述。负责选拔的团队,包括绿地申花的技术总监吴金贵,以及梯队教练等。选拔的原则,是经验和推荐。

“我们还没有进入体制的阶段。”一位申花梯队教练告诉我。“曼萨诺执教那一年,曾经提议建设统一理念的完整青训体系,但最终没能执行。”现在的申花青训,还处在“圈人”的基础阶段,也就是能够配备从U-11一直到预备队的所有级别梯队球员,先把人数凑够。至于训练方式和目标,完全看该梯队的教练个人,并没有可以一以贯之的理念和目标,也就是说:没有大纲。

“我们是很渴望体制的,也自下而上的提过建议。”申花梯队教练说。“如果能有更先进的体制和理念,能有高水平外教带队,让本土教练边学边上手,进步会更快。”

绿地申花迟迟无法开始体制时代,原因很多。其中很重要的一点,要说回到2007年,也就是朱骏时代。入主之后,朱骏买进了阿内尔卡、德罗巴等大牌球员,出尽风头。与此同时少为人知的,是申花的足球学校和梯队被陆续卖掉变现。有整队卖掉的,也有按人卖掉的。等绿地2014年接手时,青训系统已经是一片空白。

“不是一张白纸,当时连纸都没有。”申花梯队教练说。那一年,绿地申花购买了上海幸运星的95级梯队,俱乐部才算有了梯队。

这是历史遗留问题的坑。恰恰是因为在过往十余年的发展过程中,中国俱乐部的短视和急功近利,才留下了一个个坑:

在中国足协狠抓骨龄测试之后,延边的1995/1997梯队几乎全军覆没,后继无人;辽宁、重庆、天津泰达等球队因为种种原因断了档,被迫在最近两年完善梯队建设;贵州基本是在恒丰介入之后,从头做起……

在这样的背景下,哪儿有空建设体制?先活下来再说...

说回尼斯。

除了选拔的标准,尼斯有着关于青训的、能想到的所有事的标准。比如培养的主线是:

· 所有级别球员训练理念一致

· 用纽带连接不同年龄段

· 高于体育训练的培训计划

其中的任何一条,都提供了可以展开的、更详细的描述。比如“高于体育训练的培训”这件事,尼斯俱乐部的方式,是“因人而异安排课程”。

比如和皇家公园初中/高中合作,提供了弹性的课程。以及进阶的尼斯索非亚大学和尼斯大学体育学院的课程。

在我看来,“弹性”是个很重要的词,它意味着在时间和精力的分配上,球员有了更多的自主性,而不是“必须在某个时间点做某件事”。尼斯俱乐部给球员提供的教育,更像是服务。

“我们有个17岁就上了一线队的孩子,他在16岁的时候,提前修完了所有的高中课程,就是为了未来进入一线队后安心踢球。一切计划,都是他自己的主意。”尼斯俱乐部中国区总经理袁卓群说。

和尼斯俱乐部的所有体制产生关联的,是这样一句来自俱乐部主席让-皮埃尔·里维尔的话:

“永远不要忘记,我们培养的不仅仅是球员,更是他们的人格。”

构成那个金发男孩和裁判握手的行为,是这背后上述的一切。

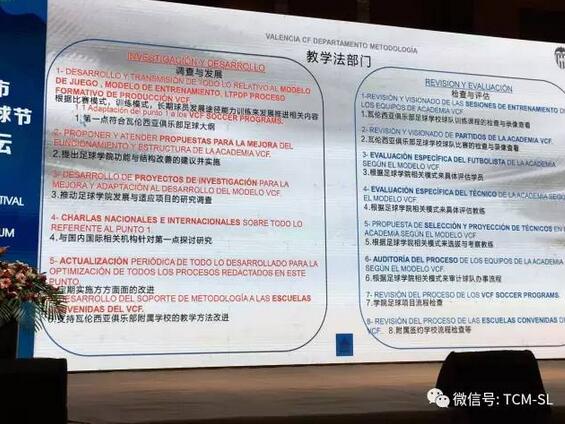

我并没有提到另一支参赛队瓦伦西亚队,是因为如果展开说的话,篇幅会大幅度增加。所以,给各位提供张截图,仅仅是瓦伦西亚足球学校关于教学法部门的运营模式。字有些多,但值得深思,请放大阅读:

最后,关于尼斯,再补充3件小事:

1、进入替补席之后,尼斯队在替补席两侧各挂了一面队旗。这件小事,让本来是轮流使用的公共区域,变成了有着自己俱乐部归属感的“领地”

2、最终的比分是3-2,尼斯战胜苏宁。结束哨响的一瞬间,尼斯球员并没有庆祝,而是马上找到临近的对手握手。我无法用语言来描述他们有多么主动,所以看视频吧:

3、所有和对手有关的流程结束后,才是尼斯球员的庆祝环节,而且意外的复杂,同样请看视频:

从小事到人制

尼斯的故事,我们先讲到这里,毕竟,这只是个用来解释“什么是体制青训”的例子。而且,尼斯、或者是任何一家欧洲俱乐部的现状,是不能和中国的情况进行直接比对的。

我想说说苏宁。

虽然年龄大一岁,个子高很多,但球队还是在2-1领先的情况下,被尼斯逆转。在这个阶段,成绩远没有过程重要。但这场比赛的过程,远比结果更令人忧心。

一方面是比赛方式。苏宁的队员更多尝试的是利用身高或速度形成优势,比如进攻时的高空球(有一个角球打到后点由高个子冲顶的简单战术用了大概四、五次,如图),或是追五五开球时的合理冲撞。

众所周知,身体条件的差异,会随着年龄增长而逐渐缩小,届时技战术的优势将越来越明显。比赛中苏宁体现出来的打法,恐怕不是长久之计。另一方面是教练的指挥方式。苏宁教练组的指挥几乎全场没有停下来过,内容大多是具体的指令,比如:逼上去、用点力、向左传等……

所以整场比赛,我从来没有听到过苏宁球员之间的相互喊话。

还是要强调一点:我希望描述出观察到的问题,但不针对具体的某一个人。比如我确实不认同苏宁教练的选材标准在比赛中的方法,但不代表对方不想努力带好队伍。

“人制”的问题刚好在这里:凭着主教练的个人经验,上无体系参考,下无传承方案,极不稳定。

我坚信,大多数的梯队教练都在努力的工作着。只是,他们当中的许多人便来自于根深蒂固的人制时代,也不可避免地沾着人制的不可确定性。在我接触的“人制”出身的教练当中,有不少也希望能够进入“体制”,成为其中的一部分。但目前,仅仅停留在希望阶段。毕竟,这是从下至上无法解决的事。

如同苏宁的这支U-13梯队,只是今年刚刚组队一样。国内许许多多的俱乐部都面临着这样的问题:处在焦头烂额的“圈人”基础阶段,何谈体制化改革?

年初在梧州进行的U-13锦标赛(2004年及以后出生),参赛队共23支,球员425人。这几乎便是这个年龄段的所有人才了。这边是在遥远的欧洲体制化青训对岸,国内的发展进程。

诸如富力、恒大、绿城等队,正在通过和国外机构的合作,渐渐迈入“体制”时代。但更多队伍所属的机构,仍然停留在“人制”阶段。记得我提到过的的,为青岛中能足校编写大纲的克罗地亚教练马蒂亚么?那次采访结束之后没多久,他就离开青岛回到克罗地亚了。

当然,包括苏宁等俱乐部,眼下也在积极地寻找“体制”的合作伙伴,希望改变眼下的情况。这一切指向不一的线索,都是我们现在的真实环境。

十年而已

尼斯俱乐部是在2007年对自身青训体系进行改革的,2011年进行了再调整。眼下,已经有不少的青训产品开始进入一线队,比如已经打上主力门将位置的约安·卡迪那莱、中卫马朗·萨尔以及中场文森特·科齐埃略等。

至今,不过十年而已。而已,因为时间转眼即逝,但成果必不负劳动。上个赛季,尼斯获得了法甲联赛的季军。

写到这里的时候,刚好凌晨0点0分。虎扑的陈中捷老师发来微信:尼斯的4人教练组还在酒店大堂备课,早上9:30有一堂面向校园足球教练员理论公开课,他们负责主讲。

虽然我不知道为什么这个时间因伤腿脚不大方便的陈中捷老师会出现在酒店大堂,也不知道为什么法国教练组选择这个地方开会,但毫无疑问,他们都热爱着自己的工作。

我们的十年,从什么时候开始?能不能坚持得住?在球场边,有一群去看球的、穿着巴萨球衣的孩子,来自包头当地。之前尼斯球员庆祝的时候,他们是围观群众。

这些孩子出生于2008年。年龄小,看球的注意力也很难集中。但其中有个穿着16号球衣的孩子,一直在离场地最近的地方看球。他会不开心地让其他同伴看球“认真点”,也会飞快地跑向飞出界的球,因为有机会能踢一脚。

2014年,国务院确定,内蒙古成为了全国第一个足球改革试点省区。早在2012年,包头就成为了中国青少年校园足球城市。这是我第一次来到包头,无论和白清元副市长还是体育局、足协的接触当中,都感受到了浓浓的热情。

从这次足球节,到那些穿着巴萨球衣的孩子的出现,改变的端倪已现。然而,从普及到精英化的培训建设,才刚刚开始。那个穿着16号球衣的孩子,将要进入的世界,是“人制”还是“体制”呢?

其实还有些事儿没说。

在“人制”环境中,是存在着分野的,比如徐根宝教练的“崇明岛模式”和上海幸运星。

“崇明岛模式”也许会在未来单写一篇,因为他太过独特,无论是时间背景还是运行方式。而上海幸运星,是一家没有顶级球队,专心造血的俱乐部。之前提到过被申花买走的95梯队中,便有成为了中超最佳新人的李晓明。因为某些原因,幸运星的故事,我也打算以后再讲。

崇明岛和幸运星,都是深深打着中国足球和时代烙印的俱乐部。和传统“人制”情况不同的是,两家青训机构已经有了风格化的培训理念,比如徐根宝的“抢逼围”和“接传转”。

支撑体制的,是各司其职、彼此尊重的人们所组成的团队,以及团队所有人都认可的、一致化的理念。体制并非仅仅靠舶来,也可以自主研究。无论如何,这一定是未来的发展方向。

在我离开包头之前,是第三个比赛日。上海幸运星3-0江苏苏宁、瓦伦西亚7-1上海绿地申花。再强调一次,成绩没有那么重要,仅仅是用来参考的坐标。

下一篇的素材,来自于更早一些的“潍坊杯”。重点不在比赛,而是关于“圈人”的种种。精英化的青训不能当作公益来搞,而应该和市场接轨,这已经成为了共识。国际足联也有完善的青少年联合补偿机制,用以辅助培训机构良性发展。然而在国内这些规则的运行情况到底是怎样的呢…?

(待续)