记忆,是神经系统存储过往经验的能力,代表着个体对于过去活动、感受和经验的印象累积。记忆几乎和人类本身一样久远,人类诞生之时,记忆也随之诞生。早在古希腊,“记忆术”就是一门艺术。诗人兼哲学家西蒙尼戴斯发明了一项依赖深层视觉记忆官能的艺术,从而建立了在前印刷时代统治西方数十世纪的心像记忆法传统。在人类有能力将所思所想诉诸文字并使这些文字得以大范围流通之后,记忆也成为了印刷时代的重要主题之一。作为讲故事的人,小说家自然不会放过这个主题。他们以怎样的方式描写怎样的记忆?我们选取了三位小说家的三部作品,看他们如何处理记忆这一古老又常谈常新的话题。

主观碎片:莉迪亚·戴维斯与《故事的终结》

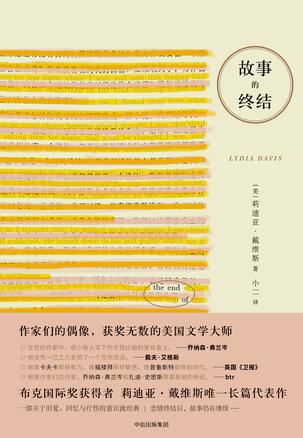

美国作家莉迪亚·戴维斯(Lydia Davis)向来以短篇小说闻名,她的唯一一本长篇小说《故事的终结》讲的是爱情和记忆。《故事的终结》的情节其实很简单,讲的是一位无名叙述者对于一段逝去已久的爱情的回忆。在这段恋情终结之后,她久久无法释怀,于是开始用写小说的方式,在追溯这段恋情的过程中终结它。但这个故事并非如我们设想的那么简单直接。

[美]莉迪亚·戴维斯 著 小二 译

楚尘文化/中信出版集团 2017年8月

文学评论家大卫·温特斯(David Winters)认为,戴维斯这个关于前任的故事是由多重视角调和而成的。小说中呈现了一些基本事实,而“我”的叙述则传达出了对于这些事实带有主观偏见的看法。通过记忆的运行机制——通常是脆弱的、不可靠的——这些事实被唤起、被调整、被重新安放。

故事中无名的“我”一直在回忆无名的“他”:他手写的法文诗,她到他的城市寻找他的过程,她和他第一次相见的场景等等。有趣的是,回忆者和被回忆者都是面目模糊的。同样面目模糊的,还有小说发生的时间和地点。作者对于传统小说中较为重视的要素,诸如时间、地点、人物、事件等等,似乎都不太在意,反而醉心于细节,醉心于对同一个细节的反复回顾,而每一次的回顾,都指向不同的结论。

同样毫无疑问,《故事的终结》不仅是关于爱情的,究其根本,它探讨的是记忆和遗忘。

不存在百分之百准确的记忆,记忆是被筛选的、被过滤的,而且常常是前后不一致的。在《故事的终结》开头,作者写到和“他”的最后一次见面:“最后一次见到他时,当时我并不知道那会是最后一次,我正和一位朋友坐在阳台上,他流着汗走进院内,脸和胸脯泛着粉红,头发湿漉漉的,礼貌地停下来与我们交谈。他蹲在漆成红色的水泥地上,或是坐在木条长凳的边上。”

而在故事接近尾声时,作者再一次回到初见的场景,但这一次,记忆中的场景发生了变化:“现在到了那个时刻,那个仲夏我最后一次见到他的时刻,他来把他的东西从车库里搬走,不过今天我的回忆与以前的稍有不同。他穿过院门来到阳台上,他在流汗,他停下来闲聊了一会儿,问我要杯水喝。不过我不确定他是否放松而友好。另一个女人的在场或者我的在场可能让他感到不自在,又或许是因为这两个女人同时在看着他。他可能笑不出来,说话的方式有点尴尬。”

在《故事的终结》的终结,莉迪亚·戴维斯借“我”之口,点出了记忆的主观性:“小说里有一些矛盾的地方。我说他对我坦诚,又说她对我隐讳,我说他在我面前沉默不语,又说他话多。说他谦虚,又说他傲慢。说我对他很了解,又说我不懂他。我说我需要见见朋友,又说我经常独自一人。说我需要快速走动,又说我经常躺在床上不想动。要么就是这一切都是正确的只是发生在不同的时间,要么就是我的记忆在随着我现在的情绪而变化。”

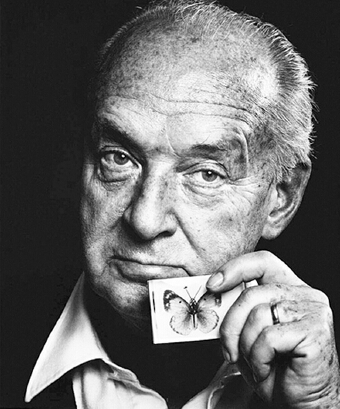

螺旋状的环形迷宫:纳博科夫与《说吧,记忆》

另一位对于记忆情有独钟的小说家是弗拉基米尔·纳博科夫(Vladimir Nabokov)。他的个人回忆文集《说吧,记忆》也是一部以时间和记忆为主题的文学作品典范。如果说莉迪亚·戴维斯的记忆是碎片化的、拼拼凑凑的、多个面向的,那么纳博科夫的记忆则是螺旋状的、回环往复的,像是一个永远无法走出的环形迷宫。

但这个迷宫并非平面化的,也并非像弗洛伊德所说的“Déjà vu”(即视感)一样,在每一次看似雷同的回忆中不停回到同一个地方,纳博科夫的回忆是一个不断盘旋上升的螺旋结构。在《说吧,记忆》第十四章的开头,纳博科夫写道:“螺旋在实质意义上是一个圆。在螺旋的形式下,那个圆伸开、松展后就不再有恶性循环;它被解放了。”纳博科夫将自己的一生看做是“一个小玻璃球里的彩色螺旋”。

[美]弗拉基米尔·纳博科夫 著 王家湘 译

上海译文出版社 2009年4月

这本书的时间跨度长达37年(从1903年8月到1940年5月),纳博科夫用精致炫目的辞藻勾勒出了一个螺旋状的迷宫,书中反复出现的主题便隐匿在这迷宫之中,比如国际象棋、智力拼图和西林(纳博科夫的笔名之一)的小说等等。同样迷人的还有“彩虹”这一主题。它始于一连串随机的色彩——彩色玻璃、节日彩灯、首饰等等,在之后的场合中,彩虹或变为山间那五光十色的实体,又或者是出现在翠绿欲滴的树木之上。

如果将书中的每一章根据主题来进行分拣,那应该可以看到,上一章的各个主题在下一章中都有延续,也有一定程度的裂变和衍生。在每一次的翻页行为中,一条条线索被串联起来,在三维空间中盘根错节、彼此纠缠,与此同时,每一条线索自身也无时无刻不在发生着变化。

值得注意的是,除了精妙的结构外,纳博科夫的自传如此迷人的另一个原因,可能因为他是一位声音—色彩联觉者。联觉,是一种具有神经基础的感知状态,意味着一种感官刺激或认知途径会自发且非主动地引发另一种感知或认识。在第二章中,纳博科夫谈到自己的记忆:“追溯到我自己有记忆的开始,我一直就容易产生轻微的幻觉。有的是听觉上的,有的是视觉上的,我从中都没有得到过什么好处。”纳博科夫也发现自己具备有色听觉,“颜色的感觉似乎产生于我一面想象某一个字母的外形,一面口头发出它的声音的动作之时。”因而,对于纳博科夫而言,英语中的a具有风化的木头的色彩,法语的a则是抛光的乌木。法语的on则是一只倒满烈酒的小酒杯具有张力的液面。 这种特殊的感官体验,也为纳博科夫的回忆录增色不少。

记忆之累:博尔赫斯与《博闻强记的富内斯》

到了博尔赫斯(Jorge Luis Borges)那里,记忆不再轻盈,摇身一变成为了一种沉重的负担。

在小说《博闻强记的富内斯》中,博尔赫斯通过“我”之口,讲述了一位记忆力惊人并深受其害的少年富内斯的故事。“记忆”充斥着整个故事。

[阿根廷]豪尔赫·路易斯·博尔赫斯 著 王永年 译

上海译文出版社 2015年6月

故事是以“我记得”开始的,虽然“我”强调,“其实我没有权利讲出那个神圣的动词,世界上只有一个人有权利,但那个人已经不在了。”“我”回忆了和富内斯的三次相遇,其中详细叙述的是1887年2月24日的那次相遇。在讲述中,“我”再次强调了记忆的不可靠性:“现在到了我故事中最困难的一点。也许该让读者早知道,故事情节只是五十年前的一次对话,他的原话现在已记不清了,我不打算复述,我只想忠实地总结一下伊雷内奥对我讲的许多事。”

接着“我”开始回忆那晚的谈话内容,其中涉及“《自然史》中记载的超凡记忆力的事例”、涉及他因意外事故瘫痪之后忽然获得的过目不忘的能力:“眼前的一切是那么纷繁、那么清晰,以前再遥远、再细小的事都记得那么清晰,简直难以忍受。”

这其实是一个关于记忆的记忆的记忆的故事,讲的是“我”回忆富内斯谈论“记忆”,而这个故事的始作俑者博尔赫斯站在故事之外,操纵着这个关于记忆之记忆的故事。整个故事的结构十分精妙,层层嵌套,在一层层的包裹之中,记忆被谈论、被剥开。可上记忆之后还是记忆,如同一个无穷无尽的镜面反射。

但这种反射绝非简单的镜像,而是经过处理和变形的。否则,故事的讲述者“我”也不会多次在叙述中向读者强调自己记忆的不可靠性。

除了记忆的不可靠性,博尔赫斯也以富内斯为例探讨了记忆之累。对于一位能过目不忘、能够精确记下每一个细节的人来说,这种记忆可能是一种负担,而非馈赠。“眼前的一切是那么纷繁、那么清晰,以前再遥远、再细小的事情都记得那么清楚,简直难以忍受。”

博尔赫斯也通过“我”之口表达了记忆与哲学之间关系的看法:“思维是忘却差异,是归纳,是抽象化。在富内斯的满坑满谷的世界里有的只是伸手可触的细节。”这就注定造成了富内斯在讲述过程中的困难。他“非但记得每一座山林中每一株树的每一片叶子,而且还记得每次看到或回想到它时的形状”;他能够看到“一株葡萄藤所有的枝条、一串串的果实和每一颗葡萄”;“他记得一八八二年四月三十日黎明时南面朝霞的形状,并且在记忆中同他只见过一次的一本皮面精装书的纹理比较,同克夫拉乔暴乱前夕船桨在内格罗河激起得了涟漪比较。”

输入他脑海中的事物、细节、纹理太多,导致他无法进行概括,也就无法讲述、无从谈起。这也是博尔赫斯采取转述方式的原因,经由“我”这个中介来讲述富内斯的故事,把富内斯从蒙受记忆之累的失语状态中拯救出来。

……………………………………