作者:可可

前不久热播的历史古装剧《军师联盟》引起了无数人的热议,有人说这部剧不符合历史事实,众多历史人物脱离了原先的历史时间轨道,集合在了一起;也有人说这部剧本身就是一部三国历史“新编”,即便偏离史实也无所谓......不论各方热议几何,外行看热闹,内行看门道,小管看了《军师联盟》,发现这其中有着耐人寻味的管理哲学,今天就和大家聊一聊求贤若渴的大BOSS曹操的人才观。

1

震撼颁发“求贤令”,不拘一格求人才

历史上,东汉时公开选拔人才的办法,是“察举征辟”,这种办法所导致的结果就是容易让操纵察举的豪强“以钱多为贤,以势大为上”,简单讲就是有钱的可以出钱买爵,有势的可以仗势做官。这样挑选出来的人,只会空发议论,没有一点治国的才能。而为了选拔更多的人才,曹操打破依据封建德行和门弟高低任用官吏的标准,提出了“唯才是举”的用人方针。在剧中曹操颁发的“求贤令”让人震撼:“今天下若有无德有才之人放于民间,或果勇不顾,临敌力战;或文俗之吏,高才异质;或不仁不孝而有治国用兵之术,其各举所知,勿有所遗。”这一举措也为其招揽了无数首屈一指的人才。

人才在古往今来的变迁中始终不曾动摇其举足轻重的地位。

企业要发展就需要不同类型的人才作为支撑,而管理者就需要有一双伯乐的眼睛,善于发现适合企业发展的人才。只要是适用于企业的人才都可以不问出处的尽力采用,根据一个人所具备的能力判读其所长,只要他在一方面是擅长的,即便其他方面有所欠缺也是可以招用的人才,或者即便他没有高等学历但是却具备几年甚至几十年的丰富实践经验,这也是可用的人才。挑选人才,在于精,而不在于多。对于那些有一技之长的人才,看准了就要不拘一格的选用,不得不说,这一点大BOSS曹操掌握的非常好。

2

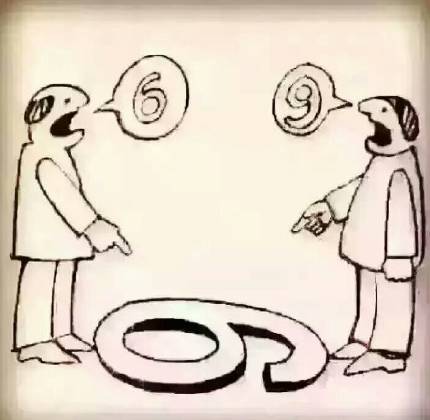

曹操:德与才不可兼得之时,先选取才

曹操在德与才不可兼得之时主张先选取才,这在他当时所处环境之下或许是一种很好的选择,但是用在当下,却不是很好的效仿标准,更甚至可以说是一种危险的做法。

德才兼备的人,一直是企业所需要的最佳人选。但是这样的人才并不是随处可见,不期而遇。所以就需要管理者在选择用人的时候做出最佳的选择。人可以从资源的角度分为四种人:有德有才之人,有德无才之人,有才无德之人,无德无才之人。“有德有才”之人,不可多得,他们既有能力又有良好的素养,能力和品行都是同时在增长,这样的人管理者可以放心大胆的使用甚至重用;对于“有德无才”之人管理者则可培养使用,毕竟缺少的才华和能力是可以通过努力学习来获得的,而这样的人才其忠厚品质也是不可替代的;而对于“有才无德”这样的人,管理者在选择时就必须要慎重,这样的人才华是有但是却很危险,可以先经过一段时间的观察再决定是否选用或是用在什么地方;至于“无才无德”之人,就可以直接弃之不用了。这样的用人之道非常符合公司的普遍性需求。

良好的人力资源配置会减少企业内耗,唯有将人才放在合适的位置才能发挥出最大的作用。什么样的人才就该在什么样的岗位上工作,以确保企业在需要的时间和需要的岗位上获得需要的人才。对于企业而言,在选人时更应该看重的是人才的匹配度,不同的人才就应该“区别对待”和利用,以发挥出他们最大的优势与才能。

3

以诚聘人,用换位思考之心,求得追随效忠

曹操这个人虽然是一个多疑的人,但是对于他自己看中的人才却是以诚待之,例如他对他的首席军师郭嘉,以及首席谋臣荀彧的信任与重用。郭嘉在世时,曹操总是会询问并听取他的意见,他去世时曹操表现出了其真心的哀悼与不舍;而即便对待荀彧这样的汉室忠臣,曹操也能诚心重用,不得不钦佩。

欧阳修曾说:“任人之道,要在不疑。宁可艰于择人,不可轻任而不信。”管理者对于员工一定要以诚待人,以信换心。管理者对于人才宁愿增加选择的难度,也不可以随便用人却不信任他,不用则以,一旦决定重用就要拿出足够的诚意,才能换来优秀人才的忠诚与能力付出。

在《军师联盟》中,曹操大破袁绍军营时搜出了一批朝中大臣私通袁绍的书信,曹操与众位大臣建议的处理方式完全相反,直接将书信原封不动的烧毁,其理由是一句“袁绍之强,连我都不能自保,况众人乎”。审时度势,为自己留条后路在那时的情况时下是无可厚非亦是情有可原的。而曹操更是懂得把握时机,他知道自己在此时并不能将这些治国之才一一处置,他用自己的换位思考之心,换来了这些人的追随效忠。

在企业的管理中,管理者需要“以人为本”,绝不能高高在上,需要懂得适时地换个角度去思考,换个角度去看待员工的需求。优秀的管理者擅长洞察人心,努力满足人才的需求,如果管理者能处处为下属换位思考,为企业和员工之间赢得双赢的局面,秉持着这样的管理理念,企业一定能够留得住人才,一定能够为自己赢得一批誓死追随的优秀人才。

一代枭雄的曹操,虽已故去1700余年,却给后世的管理者们留下了宝贵的管理经验。作为古人,曹操的管理手段却非常前卫且依旧适用于当下,值得今人学习借鉴。

来源:中外管理新媒体