文、图丨宋彦成(方塘智库文旅中国研究中心研究员)

平原湿热的七月,鸟雀全无,蝉鸣不止,拖着人的思维与步伐,凝重而迟缓。在这样的日子里,总能让人回想起那片青绿的土地,天蓝得像海,云极尽可能得低,像是随时可以触碰人的额头。

我们的车行驶在214国道上,路旁便是滚滚的通天河水,山体上的经幡随风吟唱,不知谁家放养的牦牛自顾在坡上啃食青草,而那些草原鼠晃着它们的小脑袋,也跟着汽车跑了起来。

从结古镇到藏娘村不过80公里,然而车走了将近三个小时,在转过一个山头后,远远就望见立在水滨的白塔。转塔的人自在转着,见外人来也不曾止步,久违的石头垒砌的村庄,还飘散着一缕干牛粪燃烧过后的气息,也就是在这里我们见到了藏娘唐卡画师更尕扎西。

看他年纪,还不到三十岁的样子,就已经是一个出色的画师,然而他只是当地众多唐卡画师中的一个。在藏娘地区,从事绘画唐卡的大概有一百多人,而这是由于藏传佛教后弘期弥底大师率先在此弘法,从此绘画艺术流传颇广,并成为地方风气,至今不歇。

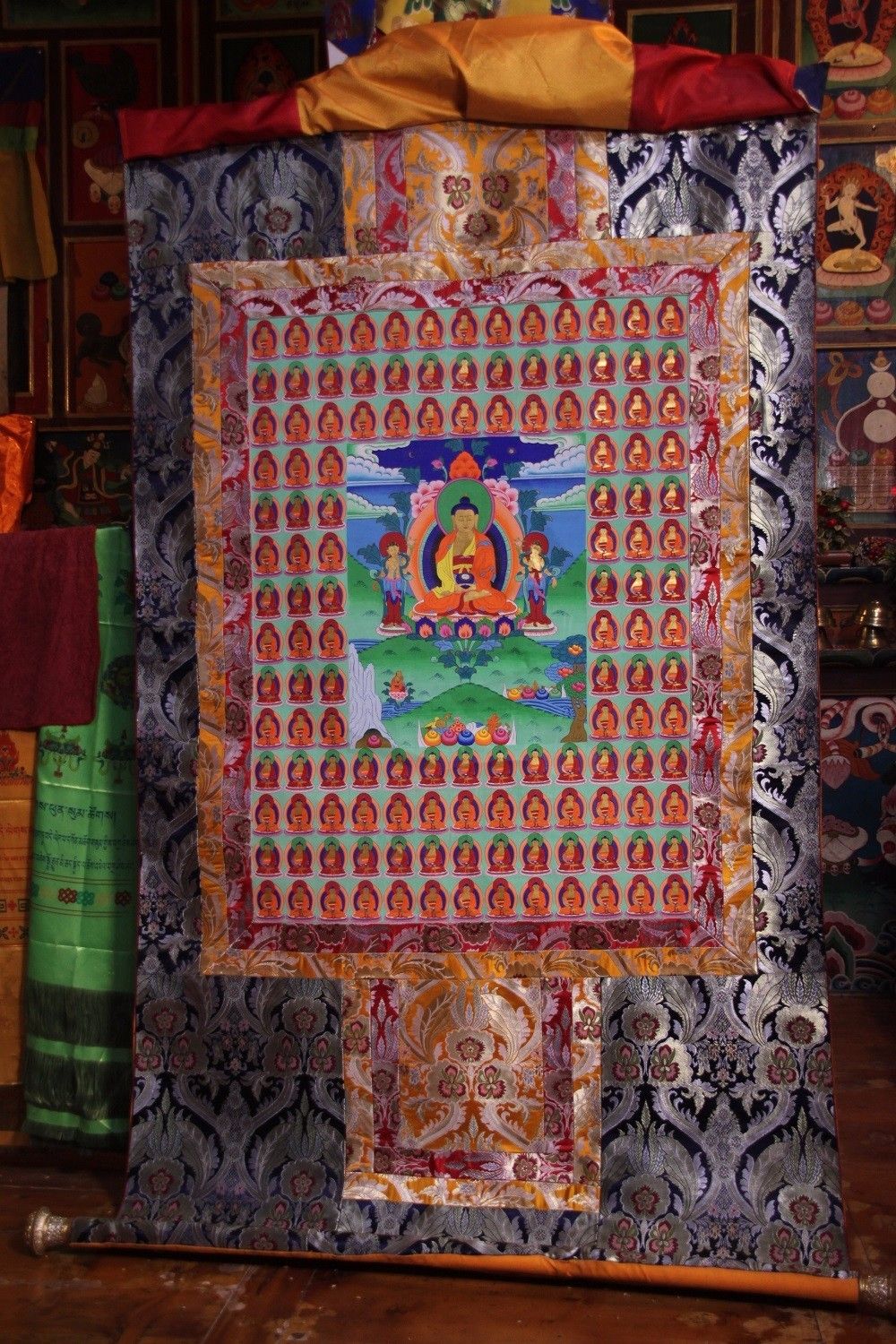

在藏区,几乎全部的艺术和器物都和宗教有关,仿佛空气都是神佛的吐纳。不像许多有村就有庙的地方,从前在皮张和狼毒草原浆纸上绘制而成的唐卡,在藏区成为牧民春秋两季转场的必携之物。

庙宇不常见,白塔处处有。公元1260年,为了保护藏娘佛塔,高僧嘎阿尼当巴在古塔之旁营造桑周寺。我们听闻桑周寺的喇嘛也能绘制唐卡,回到结古镇后,同更尕才仁老师交谈才知,僧人画的唐卡属于其自身的财产,而不属于寺院,只有当僧人将唐卡赠与寺院,至此,寺院就只能保存,不可再售卖。

当我们初遇唐卡,像是不晓事的孩子,无意间指点起来,却不知道原来已犯了禁忌。在藏区,一切寺庙、白塔以及唐卡等,都不可以单指直指,而应五指并拢示向。无论僧俗绘制的唐卡,都需经过开光仪式,在藏娘村,从日常到神圣只需要口诵一段佛经。

这些年来,唐卡的生意渐渐好做了起来,这些原本被悬挂在经堂中用来焚香叩拜的神圣之物,也渐成为收藏市场中的香饽饽。尤其是,藏传佛教在都市人群中受到礼遇,唐卡的需求量也多了起来。

当栖居在钢筋水泥森林中的人们还在回味《冈仁波齐》,更噶扎西也开始为他的定制客户草绘新的唐卡作品。在此之前,他需要将剪裁好尺寸相宜的画布(棉布)用绷棍和绷绳将其固定在绷架上,然后涂上牛皮胶,并以调制好的白色矿物颜料为其上底色,以磨石打磨使其光滑,最要紧的是草图的骨架,画毕以后,开始着色,耗时长短通常取决于造像和用色的多寡,最后过线装裱。

但是,往往唐卡绘画时日长久,长则需耗时三年,这使得唐卡在绘制好以后难免留下污渍,通常的处理办法是用糌粑来擦除,而黑糌粑是最好的选择。不过,现在画唐卡的时候多戴指套,这就免得污染画布了。

昂戈西说,自己九岁的时候习画唐卡,那个时候也不用铅笔,使的是烧成炭的树枝,画错了就用牛粪烧过后的灰烬来修正。七月的藏娘,距桑周寺不及一箭之远的村庄,石砌的院墙上还晒着饼状牛粪,而鹰在空中巡视,更尕扎西拿起修得尖细的铅笔,依着每一尊佛或度母的形制,开始了他一日的工作。

对唐卡颇有研究的更噶才仁老师说,神佛的大小都是规定好的,每一个佛都有固定的度量,不能变更。任何初学绘画唐卡的人,首先要记诵佛教经典,通晓漫天神佛的名字、性格、相貌及其司职,西宁归来随更噶才仁学习的土登旦周如是所言。

如今,对于藏娘唐卡而言,大概只有神、佛像的骨架度量、色泽和线条未曾变化了,甚至连禁忌也不那么多了。那些从前住在村子里的唐卡画师,在作画期间,他们不杀生,不吃肉,也极少饮酒,日升牧马放牛,日落潜心作画。

当我坐在玉树州美术馆藏娘唐卡传承基地中,同更尕才仁老师谈论起玉树地方的唐卡画派,中央电视台《非遗中国行》栏目组的镜头已对准正在研磨矿物颜料的传承人昂文色格。玉树并非只有藏娘唐卡,相比来说,囊谦一带嘎玛嘎支画派的人更多,而其发源地在西藏昌都。

大抵来说,藏娘唐卡与其他画派的区别在于度量或规格以及颜色等,由于对画师更多考较其对佛教的理解,而且供其自由发挥的余地较少,所以发展规模不及嘎玛嘎支画派。不过,近两三年来,学习藏娘唐卡的人也多了起来,甚至专门为此编撰了教材。

更噶才仁说,这是由于关注藏娘唐卡的人比原来多了,尤其是外面来玉树的游客也多了起来。在玉树的唐卡画师通过展览来寻找买家,也有的租赁了门店来经营,有的住在家里,接受上门或远程定制。

“那一年的收入怎么样呢?”我问。

“有的时候挣得多,收入好得很,有的时候家里有事情嘛,画得少,挣得也就少么。家里没有事情,天天画,好的时候有二三十万。”昂戈西说。

“你觉得藏娘唐卡和嘎玛嘎支唐卡哪一派更受欢迎?”

“大家来买的话,看自己的喜好,要看颜色啊,按宗教信仰来说,可能喜欢一点藏娘唐卡,其历史更久远。”昂戈西说。

身在那片土地的时候,我一直好奇唐卡如何定价的问题,就像未读文献之前我不知道玉树的寺院喇嘛有做生意的传统一样。当唐卡的价值可以量化,用佛像的多少、线条的粗细、用色的多寡以及矿物质的贵贱来评估,从神圣到世俗再到神圣,从不可让渡的宗教物品到商品再到宗教之物,似乎就是唐卡的社会生命轨迹。

“主要是看手法,这不只是唐卡的问题,其他手工的东西也是一样的。”更尕才仁老师如是说。

“几千的有,几十万的也有”。昂戈西这么说道。

有人说,是路阻碍了藏娘唐卡的发展,也有人说,高山草甸上的路像是一条丑陋的创可贴。当我们从藏娘地区返回结古镇的路上,风吹草动,眼见山巅的冰雪化成脚下的溪水,终有一日到大河、大江与大海,而我知道它们迟早又会化成雪,落在山巅。