从几百万件馆藏文物里挑出100件来讲述人类200万年的历史,这种逆天的事情,也就大英博物馆玩得转了。

“大英博物馆百物展——浓缩的世界历史”应该是2017年中国最重磅的展览了,之前在北京展出时,很多人宁愿排上一、两小时队购票参观。

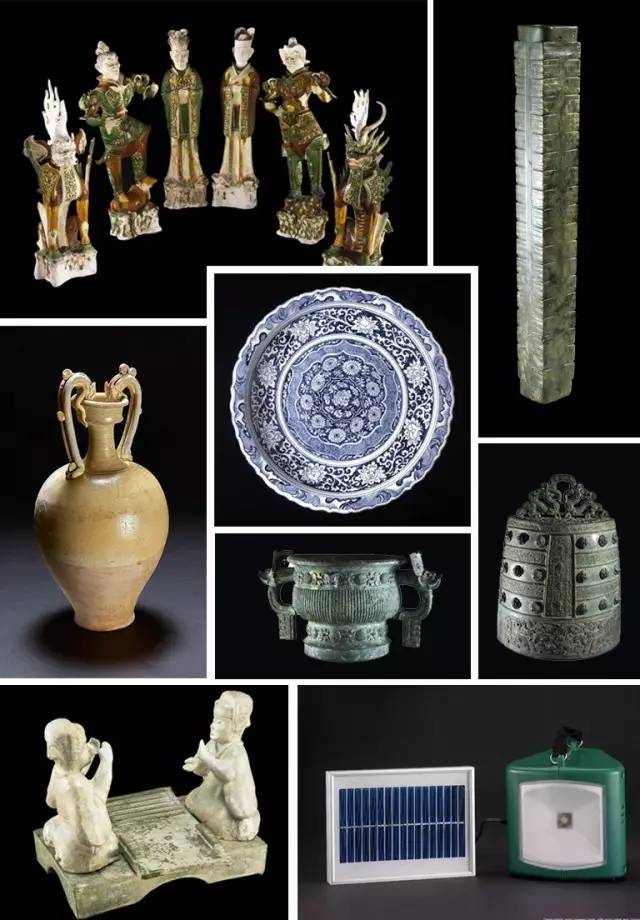

100件文物,形成了“浓缩的世界史”。这100件文物在历史年代、主题分类、地理分布等方面,都达到了非常巧思的平衡,凝聚了我们全世界人类发展的力量。其中,有8件展品来自咱们中国哦(7件文物,还有1件是深圳生产的太阳能灯具)。

这些展品虽然也很珍贵,但是和它们在中国的“亲戚”一比,呵呵,还是稍逊一筹啊。

中国先后分三批公布过195件

禁止出国(境)展览文物,

人们俗称这些文物为“国宝”。

”

“矮大紧”和“高瘦帅”

我们中国人大概是世界上最热爱石头的民族了。挑一块长得好看的石头(玉,“石之美者”嘛),以无比的耐心,用磨砂的方法打磨加工,做成圆盘形状的就叫“璧”,做成管状的叫做“琮”。

大英博物馆馆藏玉琮

良渚文化玉琮王

大英博物馆只收藏了一件良渚玉琮,却是目前所发现的玉琮中“身高”最高的(49厘米),堪称玉琮里的“高瘦帅”。不过,要是和国宝级的“玉琮王”相比,就不是一个量级了。

同样出自良渚先民之手的“玉琮王”是已发现的良渚玉琮中最大、最重、做工最精美的一件,力气小的人恐怕连搬也搬不动。

TIPS

玉琮王,现收藏于浙江省博物馆

久别重逢的“兄弟”

本次展出的康侯簋(还有个更拗口的名字,“沫司徒疑簋”),“出生”于公元前1000年左右,1931年在河南“重见天日”,最后“定居”在大英博物馆。簋上24个字的铭文记载了西周王朝平定商朝遗民叛乱的历史。

康侯簋

利簋

有铭文的青铜器几乎都称得上“国之重器”,但是这件康侯簋和它的“大哥”利簋相比,还是差了点。

利簋上32个字的铭文,记载了武王伐商“牧野之战”的关键信息,我们因此在3000多年后,算出了这场战役的具体时间:公元前1046年1月20日。

TIPS

利簋,现收藏于中国国家博物馆

镈?钟?傻傻分不清楚

没几个人分得清镈和钟的区别——镈是平口,钟口则呈弧状——不过对我们现代人来说,这不重要。

大英博物馆馆藏镈

晋侯稣钟之一

但是对于古代贵族来说,没有钟(镈)的演奏,大概连饭都吃不下去(钟鸣鼎食嘛)。大英博物馆的这件镈可能是在侯马(位于今天的中国山西)铸造的,晋国的工匠以铸造工艺精湛的钟而著称,不过“晋侯稣钟”才是他们最著名的作品。

晋侯稣钟比著名的曾侯乙编钟“年长”400多岁,但是全套编钟16件却是用三套年代不同的编钟拼凑而成——因为当时的人们对音准的掌握还不完全。

上海博物馆前馆长马承源从香港买入14件晋侯稣钟的时候,很多人都以为研究青铜器一辈子的马老看走了眼。没成想,就在同一年,在被盗的晋侯墓中又出土了2件小编钟,原来盗墓贼只偷走了14件!

TIPS

晋侯稣钟

14件收藏于上海博物馆,2件收藏于山西博物院

你知道他们在下什么棋吗?

两个人面对面坐在长榻上,中间放着个“棋盘”,“棋盘”上放着六根长木条(箸)每个人面前还放着六枚长方形棋子……这件展品上的两个陶俑正在下什么棋?

六博俑

西汉黑漆朱绘六博具

原来,这是秦汉时期全民投入的一种博弈游戏,叫做“六博”,但是到了宋代,玩法已经失传了。历史上,曾经发生过一起因为玩六博引起的血案,甚至造成了一场战争。

在汉景帝刘启还是太子的时候,和吴太子因为下六博吵了起来,刘启搬起棋盘砸死了吴太子,日后吴王刘濞发动“七国之乱”时,未尝没有为儿子报仇的想法在内啊。

现存最精美的一副六博具,是长沙马王堆汉墓出土的西汉黑漆朱绘六博具。虽然六博具出土过不少,但是那么完整的,就很罕见了。

TIPS

西汉黑漆朱绘六博具,现收藏于湖南省博物院

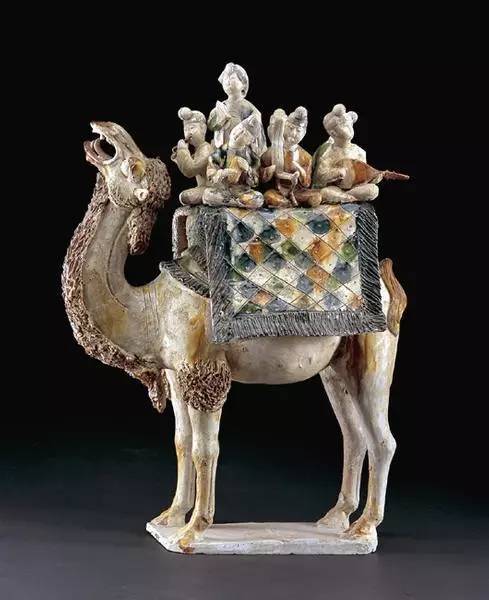

“超载”的唐三彩才是极品

刘庭训是一位唐代的武将,1920年他的墓被发掘,1936年大英博物馆购入了这批唐三彩陪葬俑,共12件。本次展出了其中的一件文官俑。

三彩陶俑

三彩骆驼载乐俑

不要被粗制滥造的历史电视剧给骗了,古人家里是不会摆几件唐三彩作装饰的(因为唐三彩主要是陪葬品)。但是1989年伦敦苏富比拍出的一件唐三彩马,成交价高达390万英镑(约600万美元),创造了当时中国艺术品拍卖的纪录。

不过最好的唐三彩是一件严重“超载”的“三彩骆驼载乐俑”,就算在陕博,都能被称作镇馆之宝。驼背的平台上,七个男乐俑拿着七种乐器全神贯注地演奏,一名女舞俑亭亭玉立,仿佛正在载歌载舞。

整件唐三彩釉色鲜明亮丽,协调自然,堪称极品,也是唯一一件被列入《禁止出境展览文物目录》的唐三彩。

TIPS

三彩骆驼载乐俑,现收藏于陕西历史博物馆

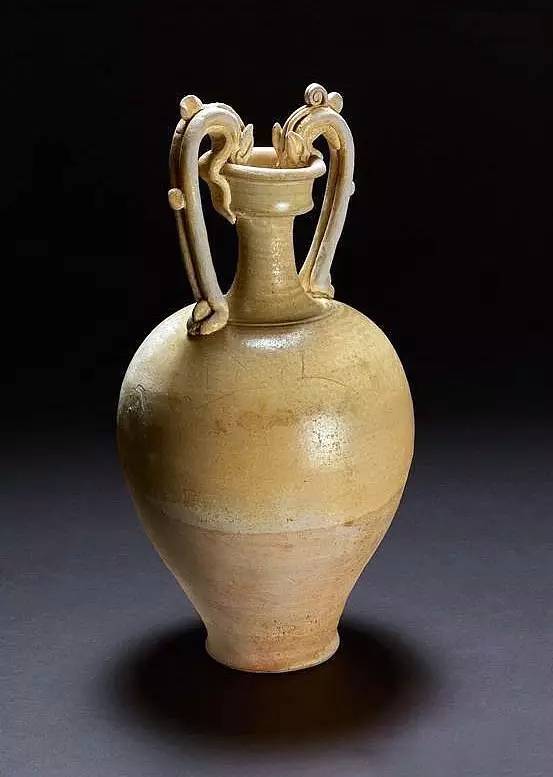

外销瓷的老祖宗

中国,China;瓷器,china。在英语里,中国和瓷器的区别只是首字母C大不大写。虽然早在汉代,中国和欧洲便通过丝绸之路互通有无,但是中国到了唐代,才以“瓷国”享誉世界。

龙首双耳瓶

唐青釉凤首龙柄壶

谁说中国人不会做生意,外销瓷器一定有外国人喜欢的设计元素,比如圆圆的肚子、细细的脖子、高高的手柄……这些都是古希腊或者古罗马器皿上常见的设计元素都出现在了这件“龙首双耳瓶”上。

这些外销瓷的设计风格也反过来影响了中国人的审美——尤其是超级“开放”的唐代,于是就有了这件唐青釉凤首龙柄壶。

TIPS

唐青釉凤首龙柄壶,现收藏于故宫博物院

出口转内销的青花瓷

说出来你可能不信,青花瓷最初是中国人用来赚外汇的外销瓷,比如这次展出的“元青花瓷盘”,从器形(看着像是用来装大盘鸡的)、颜色(中国人喜好更清淡些的色彩)、花纹(缠绕的花枝正是阿拉伯国家喜欢的装饰)来看,妥妥是阿拉伯商人的定制款。而烧制元青花的钴蓝料就是从中东(很可能是伊朗)进口的。

元青花瓷盘

元青花“萧何月下追韩信”梅瓶

当年元青花“鬼谷子下山图”罐拍出了2.3亿元的天价,在圈内却流传着这样的说法:“如果‘萧何月下追韩信’梅瓶拿出来拍卖的话,10亿元都不成问题。”

元青花“萧何月下追韩信图”梅瓶是南京市博物馆的镇馆之宝,1950年,明代名将沐英墓被盗,这件梅瓶是被盗文物之一。文物收藏家陈新民在南京新街口看见有人抱着个大瓷瓶子沿街兜售,他果断地花了5根金条(也有说是10根金条)买了下来!

元青花“萧何月下追韩信图”梅瓶身上充满着神秘的色彩。比如在2010年以前,它极少露面,偶尔展出,展示时间都是用小时,甚至是分钟来计算。再比如,现在梅瓶虽然常年在南京市博物馆展出,但是永远只能看见“半张脸”:人们只能看见催马疾行的萧何,却看不见韩信——据说这是为了防止被人仿制。

TIPS

元青花“萧何月下追韩信图”梅瓶,

现收藏于南京市博物馆

缺席的中国第一绘画长卷

说起大英博物馆中的馆藏中国文物,最著名的可能要属绘画长卷《女史箴图》。这件作品传说由东晋顾恺之所绘,现代学者普遍认同它可能绘制于5-8世纪。它是中国现存已知的最早绘画长卷之一,清代时收藏于宫廷,八国联军入侵时被盗,后来被以25英镑(大概相当于现在的2000英镑)的价格出售给大英博物馆。现在故宫收藏的女史箴图是它的南宋摹本。

由于太过脆弱,这件稀世名作始终保存在大英博物馆的库房中,很少露面,这次也没有参加百件文物巡展。不过,在2014年一次特展之后,大英博物馆每年会将它展出八周左右时间。今年的7月20日-8月16日,你可以在“书法和绘画”(91a)展厅找到它。

TIPS

女史箴图,现收藏于大英博物馆

再过一天就要开展,你会去看吗?