这已经是陆帕第四年参加林兆华国际戏剧邀请展了。当他2015年携《伐木》来到中国时,他的影响力就已经超越了戏剧圈,资中筠周其仁等知识分子也加入了这部剧的讨论;2016年《英雄广场》因为其大胆有力的批判,更是几乎成为了一次“文化事件”。我们期待陆帕,尤其是今年,因为他选择改编史铁生,第一次试图用世界语言讲述一个中国故事。

话剧《酗酒者莫非》的海报上写着这么一句简介:“欧洲戏剧巨人克里斯蒂安·陆帕对中国作家史铁生的精神拜访”,这场“拜访”排练了3个月、演出长达5小时,在六月的最后一个周末于天津大剧院完成了世界首演,周六的演出从19:50分一直持续到了次日凌晨00:50(包含两次幕间休息)。

这部戏的主体部分改编自史铁生唯一一部以剧本体写就的中篇小说《关于一部以电影作舞台背景的戏剧之设想》,讲述了一个酗酒者游走于真实与虚幻之间、孤独与人群之间、活着与死亡之间的故事,如题目所示,舞台背景是一块电影屏幕。虽然写的便是剧本体,可史铁生觉得,由于“资金以及一些技术性的问题”,“这东西不大可能实际排演和拍摄,所以它最好甘于寂寞在小说里”,当做“上帝之娱乐的一部分”便好了。林兆华数年前曾想排演此戏,因种种原因未能实现。陆帕此次做到了,在舞台中央竖起一块7*14米的巨大屏幕,主角穿梭于舞台和屏幕之间,与屏幕中的人物或场景展开互动,时真时幻,亦实亦虚。在史铁生的小说里,酗酒者名叫A;在陆帕的剧里,酗酒者名叫莫非,由演员王学兵饰演。

一、酗酒者A是不是莫非,莫非是不是史铁生?

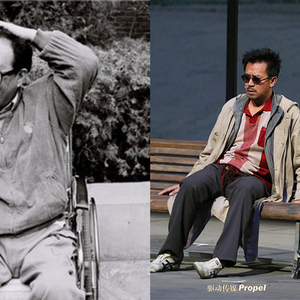

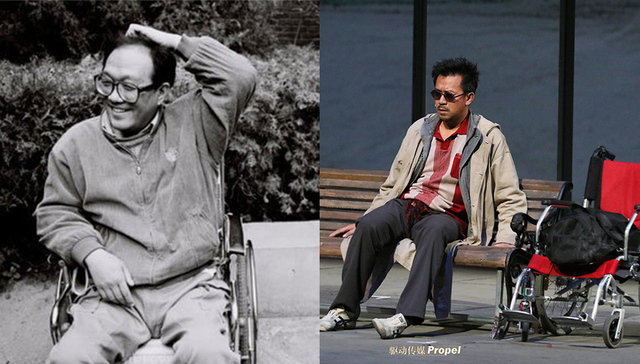

剧中的莫非孤独、酗酒、敢言,他与妻子母亲争吵,坐着轮椅上躲在地坛公园的树下……酗酒者A的影子和史铁生本人的影子相叠,构成了莫非这个人物——他小时候叫莫,长大了叫莫非,身陷被扭曲、被否定了的命运之中,无力自拔。

除了《关于一部以电影作舞台背景的戏剧之设想》,陆帕还参考了史铁生的《我与地坛》《宿命》《秋天的怀念》和《合欢树》等等作品,采撷其中片段,融在了这一部剧里。莫非遭遇事故后坐上轮椅,因每天去地坛而与母亲发生争吵,这种种迹象不由得使我们联想到史铁生本人。

那么第一个问题便出现了,史铁生书里的酗酒者A和陆帕戏里的莫非,是同一个人吗?酗酒者A是史铁生创造出的虚构人物,反映了史铁生对于一种普遍境况的认识与关切,是否应该与史铁生个人的具体生命经验混为一谈呢?

在首演次日的恳谈会上,这也成为了几位文学圈、戏剧圈人士争论的焦点之一。翻译家叶廷芳并不认同陆帕这一改编,他认为史铁生的原著颇具创意地使用了陌生化手法来揭示社会的种种虚伪,以酗酒者A的视角来呈现社会面貌,本质上跟卡夫卡在《变形记》里以甲虫的视角看世界是一样的。“A是人的总称,任何人都可以是A”,而“不应该把史铁生的形象与经历放进去,这只是史铁生思考的产物;莫非可以是任何人,不应具有特殊的特征”。

作家周国平也认同这一观点,他说酗酒者A“是史铁生对人生普遍境况的一种认识”,如果将A与史铁生自己的经历混在一起,就“缩小了他(史铁生)的意义”。

陆帕去年读到了史铁生三部作品的波兰语版,他作为读者的感受是“每一个作品里都有史铁生的个人历史,一种变化的历史”,他在每一部史铁生的作品里都看到了作家“非常个人的自我”,包括残疾的感受、与自我的相处、对梦想的挣扎以及与亲友之间的种种困境,因此他最终确定,“酗酒者A的思想就是史铁生的思想”。酗酒者A是孤独的,躲开母亲藏身地坛的史铁生也是孤独的,这部戏正是史铁生与自己交流、思考自我的产物。陆帕说:“酗酒者A是一个问号,里面有跟史铁生本人有关系的内容,也有跟他无关的内容。史铁生无法表达的许多东西,都借助酗酒者告诉我们了。”他把这个问号作为工具,使莫非的故事和史铁生的现实不断发生交叉和重叠。

二、“尬聊”又费时的外国女记者有何意义?

在这三幕剧中,莫非先是与墙角的老鼠对话,告诉老鼠它也是这里的主人,“谁也不用怕谁”,“我们谁也不是谁的主人,谁也不知道谁的底细”;然后与前妻杨花儿对话,从她那里得到安抚,并期待得到她也给不了的救赎——这两部分都来自于《关于一部以电影作舞台背景的戏剧之设想》这部小说。

莫非与母亲的争吵重复了两次,一次发生在他少年时,一次是中年时。母亲期望他能待在家里别去地坛,莫非不悦,母亲说你想去便去吧,莫非说“我去那干嘛?”“那里让你感到幸福,”然而,没有哪个地方能让他真正感到幸福。亲情卡在了残疾造成的无奈真空中,悲悯与悲痛自然而生却被当事人恨恨拒绝,两人无法交流更无法拥抱。这部分内容明显来自陆帕对史铁生《我与地坛》和《宿命》的参考。

第三位对话主角则是一位来自Oland的女记者,我们从史铁生的任何作品里都找不到她的来源出处。她与莫非坐在一片空地的长椅上,使用着残缺或错误的英语长时间“尬聊”,人称时态语法十分随意,从最开始的泛泛而谈到最后莫非向她吐露过去的秘密,二人对话这部分在全剧所占时间着实不少。

社会学家郑也夫是史铁生生前友人,这一形象的设置让他觉得“最不好接受”。莫非与女记者之间的对话十分肤浅表面,“甚至是低端”,“并没有让这个剧缓慢而残酷的情节有一个深刻的递进”,陆帕为什么要以这个人物占用宝贵的戏剧时间呢?

其实,今年3月,早在排演开始之前,陆帕就在第七届林兆华戏剧邀请展的开幕式上说自己要为这部戏加一个角色——一位外国记者,来自一个不存在的国度Oland,象征着他自己,正尝试以外来者的身份认识眼前的中国。甚至早在那时,他便已想好了剧中的一句“包袱”:“我来自Oland。”“是荷兰吗(Holland)?”“不,是Oland。”

在恳谈会现场,陆帕回应说:“莫非和记者的结构不是我的主意,而是一定要做的事情。我作为一个外国人,经常觉得自己是外来的,不完全明白这个地方文化的特点,所以需要通过一个非常个人的工具来理解中国文化的秘密。否则我就不够勇敢,也没法研究,没法去了解史铁生和莫非他们思考的深度,所以一个提问的人可以变成我的工具。”

和郑也夫相反,编剧过士行倒觉得陆帕这一设置很妙,更彰显了莫非的孤独内心。孤独该怎么表现?独自坐着就是孤独了吗?不是。“鸟鸣山更幽,有人过来跟你沟通,你才觉得孤独,越沟通越孤独。”

三、影像背景的目的达成了吗?

《酗酒者莫非》的舞台上使用了一块7*14m的主屏幕,许多影像投影在屏幕上面,屏幕有一道门,角色进进出出,与跟屏幕内外的景观和角色互动。主屏幕升起来以后,观众可以看到后面的舞台以及两侧10*20米的弧形巨幕,耗资不菲,但蔚为壮观。史铁生曾担心因为资金和技术原因无法达成理想效果,而陆帕做到了。

在剧目一开始,几乎赤身的莫非出现在大屏幕之上,在黎明或傍晚的黑暗里,他背对观众,行走在一条曲曲折折的逼仄胡同里。路两侧有一丛丛呆望冷漠的、面无表情的人脸,似乎全然没看见莫非走过,又好似对他翻着白眼、涌起仇恨,不禁让人想起《狂人日记》里多看了人两眼的赵家的狗。

这是陆帕、剧组和群众演员提前在北京人艺附近的报房胡同取的外景素材,他们还在天津一个广场拍摄了外景视频,其中行人和车辆来来回回,作为莫非与外国女记者对话的背景空间。此外,屏幕还投射了现场直播的画面,构建出了一个与舞台真实空间并行的虚幻世界。

作家方方说,以前舞台无法表现的梦幻和隐喻,如今可以通过发达的影像技术实现了,“影像把舞台扩展到无限大,这是我看到戏剧和影像结合得最好的一次”。过士行认为陆帕舞台上的影像有一种伯格曼和塔可夫斯基的韵味,把对时间的感受和梦幻的诗意都表达出来了。

对于电影屏幕所象征的孤独与虚幻是否已表达充分,周国平持保留态度。他从史铁生的原作出发,“这个剧本的主题就是人和人之间沟通的困难、人的隔膜和孤独,甚至是作为人群的虚幻性。”他认为电影幕布象征着人与世界的关系,并向我们提出了种种问题:外部世界是真实的吗?凭心灵感受我们可以判断一个人或事物的真实性吗?“原作不断通过幕布表达人的孤独与虚幻,戏剧里这一部分可以再强化一点,”他说。

史铁生《关于一部以电影作舞台背景的戏剧之设想》的第一段是这样写的:

酗酒者A临终前寄出了一封信,信上的字密密麻麻龙飞凤舞相互叠盖,多不可辨认。可以认清的,唯这样几句:

……每个人都是孤零零地在舞台上演戏,周围的人群却全是电影——你能看见他们,听见他们,甚至偶尔跟他们交谈,但是你不能贴近他们,不能真切地触摸到他们。……当他们的影像消失,什么还能证明他们依然存在呢?唯有你的盼望和你的恐惧……

在首演开始前,王学兵把这段话发在了自己的微博上,配图是《酗酒者莫非》的海报。在海报上,莫非坐着轮椅,正奋力行走在一条莫比乌斯环上,没有方向,也没有尽头。

(内文图片由天津大剧院提供并授权使用)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】