195期主持人 徐鲁青

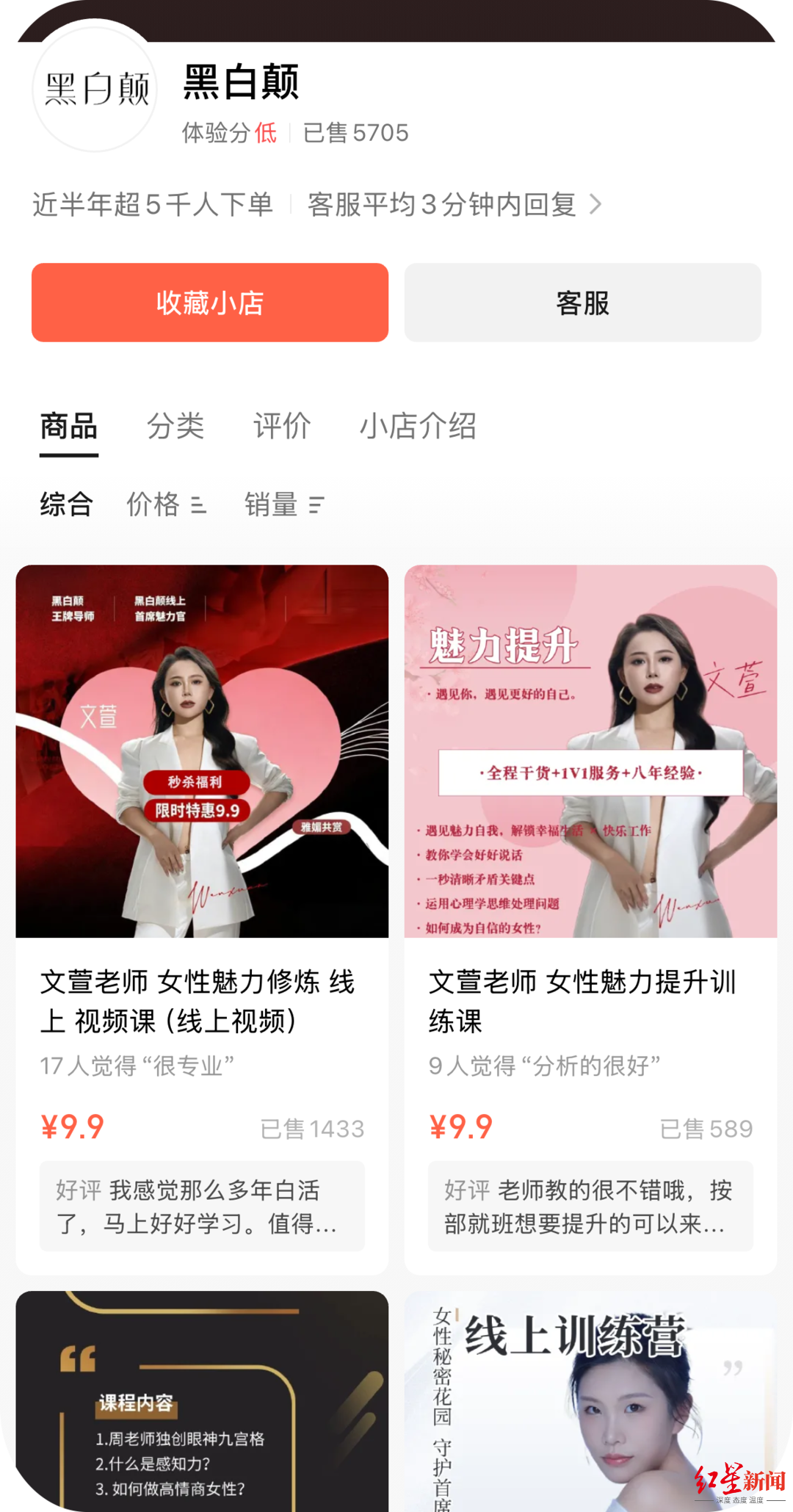

“眼神给出去”“我的身体形成了一个X字形”,这些片段出自网红“黑白颠周媛”走红网络的视频。她因教授如何通过眼神与身体姿态提升“性商”而引发争议。目前,周媛多个平台账号已设为私密,其实名认证主账号已被平台封禁。

根据其官方商城显示的课程价格与人数估算,相关付费课程收入已超过2400万元。即便大量网友以模仿、玩梗和反讽的方式参与讨论,但无法否认,这类教学拥有真实且稳定的付费人群,持续有人为“性商”这一概念买单。

在更长的时间线中来看,周媛并非孤例。从早年的Ayawawa,到近年的“曲曲大女人”、周媛,这类内容在不同阶段以不同话术反复出现,其核心始终指向同一件事,教导女性如何在亲密关系中提高竞争力。你们如何理解“性商”和其他一系列概念?它们的走红意味着什么?

“自我赋能”与“搞定男人“

王百臻:看到这些宣传话术之后,我最直接的感受是:它们把爱情和两性关系这种可能在以前持续被高度神圣化的东西,变成了一种功利主义的工具,一种实现阶级跃迁的方式。

这让我想到之前小红书上那个“性转版入赘”的事件。它也指向一个问题——两性之间所掌握的资源是不平等的,而在这种不平等之下,个体也会有很足的动力去做一些能抹平差异的事情。

还有一点我觉得比较值得警惕,这些话术很多是“对内”的语言;但在“对外”宣传的时候,这些性商课往往会使用一些更光明正大、也更被美化的词汇,比如“自我实现”“自我赋能”“性别平等”“女人要爱自己”等等。也就是说,它们在对外呈现时,往往会把一套非常自我物化的思想,包装进一套看起来还蛮理想的外衣里。

徐鲁青:我其实不太同意“对内一套、对外一套”的说法。无论是周媛,还是曲曲大女人,她们的说辞在我看来反而是高度统一的:自我赋能,和搞定一个男人,是紧密绑定、无法分割的。

所谓的自我赋能就是把男人也当成商品。我不相信浪漫爱,不相信爱情的神圣性,这些都是骗人的,女人把男人当工具,再利用所谓的“性别优势”实现一切为我所用。

在Ayawawa的直播课里,经常会有女生问要搞定一个年收入一千的男人,可以怎么做。Ayawawa就会开始分析这个男人的MV(Mate Value,配偶价值)还有 PU(Parentage Uncertainty,亲子不确定性),他们会用一整套量化指标,把一个男性商品化,再分析如何得到这件商品。这个过程,是对女性长期被灌输的一套浪漫爱叙事的反叛,这种心态很像是,既然我作为女性本来就是被物化的,那反过来我也一样去物化男性,所以Ayawawa会说你不想把自己当商品,那你想当赠品吗。

爱情被神圣化本身就是一件相对晚近的事情,可能也就几百年的历史。到现在女性开始意识到这些爱情观念里有一部分欺骗性,意识到读很多浪漫小说,然后把整个人生投注到一个男性身上,好像是一个骗局。

另一方面,性转版的小红书“入赘”讨论也很有意思。入赘价格说到底也是一种“性商”的体现,无论是彩礼,还是入赘时女方给男方的钱,本质上都是婚姻市场里的一种交换。从性转版入赘可以非常清楚地看到,男性和女性的“性商”定价是完全不一样的。比如一个男性说自己是三甲医院医生,评论区会说要出十个亿才能让他入赘,但这个身份换成女性,就变成了一个“非常普通的女生”。

王鹏凯:如果只是讨论情感关系中的“交易性”,其实并不新。我们之前采访托宾时,他也说过,爱情本身就包含交易性:我看上的不只是你这个人,也包括你所拥有的资源、条件。去年席琳·宋的电影《物质主义者》也是在讨论爱情中的交易性——身高、形象、财产,都会成为两性关系的考虑因素。如果只是这种层面的讨论,其实性商课不会引发这么强的冲击和情绪反应。我在想,会不会是因为性商课并不只是谈交易性,而是非常直接地揭示了其中的权力关系。

多数情况下,性商课的购买和学习者还是女性。就像鲁青刚才讲到的,它仍然发生在两性之间权力极度不平等的结构里。很多女性使用这些课程,是为了提升自己的所谓“竞争力”,去争取男性。网上也有人总结过性商课的两类典型受众:一种是绝望的原配,一种是疯狂的小三。虽然这些说法本身没有明确的性别指称,但在现实理解中,我们几乎都会默认它们指的是女性。你很少会想象是“男原配”“男小三”来使用这种课程,去争取一个女性。

徐鲁青:这让我想到有一段时间男性的PUA课程也很火,但它们教授的内容是很不一样的。PUA的课程目标不是婚姻,或者阶级上升,既不是绝望的原配也不是疯狂的小三,是通过一套骗术获取女性的性资源。

王鹏凯:从权力关系的角度看,这两者确实是不一样的。PUA很多时候是男性在设置一个所谓的“陷阱”,通过情感上的贬低和操纵来实现控制,此时男性本身仍然处在权力高位,等着女性进入。但性商课所呈现的权力关系,恰恰相反,女性被教导通过撒娇、“眼神给过去”之类的方式,把自己放在一种情感上的低位。她可能会觉得自己是在用这些方式设下陷阱,让男性上钩,但这也是通过让男性产生怜惜、同情和保护欲来建立关系。

徐鲁青:《脂粉帝国》里有一句话说“女人通过征服男人来征服世界”;还有《撒娇女人最好命》里的那句台词:“谈恋爱不是请客吃饭,而是一个女人推翻另一个女人的政权。”这两种说法之间其实有很强的相似性。它们都谈到一些非常宏观、非常政治化的理想,征服世界、权力、野心、政权。但在这些叙事中,敌对关系不是女人对男人的竞争,是女人先和女人竞争,然后再通过一个男人去“征服世界”,男人始终占据一个不得不经过的位置。

这也让我想到周媛、Ayawawa 在课程中反复强调的一点,做女性是很好的,女性有女性的性别优势。比如Ayawawa曾经说一个年轻女性可以通过她的情欲资本被请客、买单,但如果是一个二十多岁的男性文青,“可能狗都不会理他”。在她看来这是女性在社会中天然拥有的优势,女性应该利用这些优势,在男性主导的世界中获得成功。这是一种把性商和“自我赋权”缝合在一起的叙事。

性商课和张雪峰的同构

丁欣雨:性商这个词本身是周媛创造的,它让我想到我们更熟悉的智商、情商。我查了一下“商”的原始含义,本来就是对某种能力进行计量和估值,性在这里被拆解为一系列可以被计算、被评估的要素。

像刚刚鲁青提到的性别优势,Ayawawa还经常使用“亲职投资”这个概念,大致意思是:女性在男性身上进行的是一种“低风险投资”,基本是保本的;而男性由于性别结构,在婚姻和事业上往往是高风险投资,要么两者兼得,要么两手空空。

这其实是用一整套经济学语言来讲述婚恋关系。再加上前面提到的“征服世界”“政权”之类的说法,又是在用政治策略和战争的语言来概括亲密关系。我看到不少学习曲曲大女人或周媛课程的人会说,她们觉得“真实的爱情”其实是丑陋、令人不适的,所以宁愿选择套路。这些内容近年来不断出现,好像人和人之间的关系里互惠或利他的成分越来越越不受重视,博弈和计量的成分在增加。

徐鲁青:我们现在经常会说,亲密关系变得越来越功利、越来越金融化,也常常会引用伊娃·易洛斯的说法,她觉得现代性让感情变成了一种可计量、可计算的东西。但我也在想,情感中的交易性其实是非常古老的,传统相亲就是把双方条件摆在台面上进行交换,既是个人之间的匹配,也是家族之间的交易。

反而是在五四以后,爱情被赋予了一种现代性的意义,自由恋爱是反家长制的,被视为自由和主体性的象征,现在似乎又出现了一种回潮,浪漫爱情被重新视为保守的,这种变化本身有一个时间维度上的来回摆动。

北京大学出版社 2018-7

王百臻:但我也会觉得,除了时间上的变化,还有一个程度上、规模上的问题。你刚才提到了相亲,相亲一贯以来确实是具有非常强的物质交换属性,但它更多发生在个体与个体之间,而不是拿到很公开的平台上当方法论去讨论。

这个事情让我联想到的,其实是张雪峰的火爆。虽然它们所在的领域很不一样,但我觉得很多地方是相似的,有一种可以相互迁移的特性。

当我们去看张雪峰的课程时,会发现他的听众,实际上也是在用一种非常务实、非常功利主义的视角,去审视专业选择,或者说人生路径的选择。这些选择包括城市、大学档次、专业、是否考研,它们最后都被转化成了一种对于人生投资“回报率”的计算。就像性商课里对浪漫爱的祛魅一样,在张雪峰的课堂上,被祛魅的其实则是学生自己的兴趣,以及一些与世俗成功无关的个人理想。这些东西在张雪峰的课程里,往往会被视为一种需要被摒弃的、落后的、不经济的选择,是一种高风险低回报的东西。抨击“学生气”的理想主义变成了一种愈演愈烈的评论区“正义观”。

所以我会觉得,张雪峰课程的火爆,和性商课、以及当下各种考研、考公课程的流行,其实有一个共同点:它们都在把一些原本更被理想化的东西,变成可以量化、可以计算回报率的“人生决策产品”。

这些产品针对的,往往都是人生中次数有限、不可反复试错的关键节点——你不可能一直考研,也大概率不可能不断进入新的婚姻关系。背后似乎有一种很强的社会情绪:与其追求某种更纯粹的东西,不如优先控制风险。这可能是一种很底层、很坚固、长期存在的社会需求,人们对阶级滑落、对失去向上跃迁通道的恐惧,往往大过“我能不能过自己真正想要的生活”。

丁欣雨:“澎湃思想市场”译介过一篇美国宾夕法尼亚大学俄罗斯和东欧研究系教授克里斯汀·罗格·戈德西的文章,叫《资本主义中爱的政治经济学》。作者的观点大概是,资本主义并没有、也无法真正把爱商品化,但它在系统性地摧毁爱的前提条件。她把爱拆分成三个部分:注意力、情感,还有互惠流动。

前两个是很容易被商品化、被剥夺的。注意力可以被榨取,让人的时间陷入贫困;情感也可以被工具化,比如各种陪伴经济。但第三个“互惠流动”不一样。它允许关系在短期内是不平衡的,你此刻“欠”我一点也没关系,我相信未来在我需要帮助的时候你也会像我之前这样做,通过一种流动的默契,让关系长期维持下去。

但这个东西所需要的时间和精力,可能在前期就被资本主义剥夺掉了,于是人会觉得真正的爱很难维持,在亲密关系中感到疲惫。在这种逻辑下,人并不是不愿意去爱,而是越来越难以投入真正的亲密关系,反而更容易被捷径式的工具侵蚀掉残存的余力,比如性商课。这些课程会让你觉得学了就能会,但它们也会挤压让互惠流动自然生成的可能性。

徐鲁青:这个理论框架特别好,但互惠流动在现实里是不是那么可持续?因为是否互惠并不完全由个人意志决定,大多数时候女性在亲密关系中给出的要多得多。而当女性意识到这点之后,就会开始对这种互惠流动本身变得非常警惕,甚至想要取消它。

“自我物化”的复杂性

王鹏凯:我年初去看了《三妇志异》,是三个女编剧一起做的作品,她们从女性主义视角重新改写、再阐释了六个中国古典小说和神话文本。里面有一出戏叫《慧眼》,是温方伊写的,它改编的是京剧《红鬃烈马》里薛平贵和王宝钏的故事。过去我们可能会认为,王宝钏是一个缺乏主体性、有点“恋爱脑”的女性形象,是中国古代众多依附于丈夫、被淹没在男性叙事中的女性之一。但当代会有一些新的解释,认为她其实是在做投资,也就是“慧眼识英雄”的叙事——她看中了薛平贵的贵人异相,用婚姻去投资他。

这一点和我们刚才讲到的,女性在父权结构中通过某种被称为“自我赋权”的方式,在两性关系中为自己获取资源和好处,是有相通之处的。温方伊在编剧手记里指出了一个思考:在历史上,我们见过太多聪慧、博学而坚韧的女性,她们自觉遵守男权社会的规范,并希望由此获得与男性相当、甚至超越男性的声名和荣耀,但问题在于,整个大的结构并没有被改变,她们依然是在一个男性占据权力主导地位的结构中,去使用这些策略。

她提到,这些女性并不是不够聪明,也不是没有意识到其中的荒谬之处,而是她们没有选择。或者说,即使有选择,也被困在一套看起来“很有道理”的社会逻辑当中。这是她们的悲剧,但你也很难去苛责她们,因为那本身就存在时代的局限性。

这样一个放在历史语境中的故事,其实和我们刚才讨论的一些非常当下的思想变化是有关联的。大的权力结构仍然在那里,而你并没有真正去挑战它。

徐鲁青:那我们可以顺着这个聊第三个问题:你们会觉得这些话语在不同阶段发生了什么变化吗?它们看上去好像是一类东西,从Ayawawa在十多年前火起来到现在,这些爱情课程还是在不断出现、不断迭代,这里面有没有什么变化?

王鹏凯:我这两天又重看了一下刚刚提到的那部电影,2014年上映的《撒娇女人最好命》。简单来说,电影里周迅饰演的角色张慧是个假小子,做事大大咧咧,她很喜欢黄晓明演的角色小恭,两人大学时期就经常在一起,但小恭从来没有把张慧当成一个可以发展浪漫关系的女性。后来小恭在中国台湾地区偶遇了一个很嗲、很会撒娇的女生,两个人在一起了。张慧非常伤心,觉得自己心爱的男人被抢走了,很想把他抢回来。于是在一群“名媛姐妹”的帮助下,她开始改造自己的形象,学习怎么变成一个会撒娇的女人。电影里有很多桥段,教她怎么穿衣服,怎么在男人面前撒娇、示弱,吸引注意力。

现在回头看,这些内容和性商课非常像,比如眼神要看着对方、娇滴滴地说“讨厌”之类的。我在想,一部12年前的电影,和今天流行的性商课,在形式上这么相似,那它们之间到底是真的没有变化,还是内在已经发生了一些变化?

其中一个变化可能是时代背景和语境的不同。当年还是偏经济上行期的语境,女人去争取自己喜欢的男人,哪怕失败了,好像也不会带来特别严重的后果。但今天性商课的典型受众被描述为“绝望的”原配、“疯狂的”小三,这些词本身就带着一种更极端、更偏离日常交往理性的色彩。

另一方面,在2014年的《撒娇女人最好命》里,并没有太强调我们刚才谈到的那种“女性有意识地通过关系去获取资源”的主体性,它更多还是一个简单的浪漫爱叙事:我喜欢他,我要把他争取回来。

我去年看了一部台剧,叫《人浮于爱》,里面有一个角色叫周晓琪,简单来说,她是傍大款的漂亮女人。周晓琪从事的是高端艺术品收藏和买卖,老总男友帮她介绍了很多资源,开了私人画廊,吸引来很多外国客户。相应地,她也要陪老总睡觉,陪他出席各种高端场合,比如拍卖会。看起来她像是情妇,在被包养,或是前面讲到的,通过性资源去换取自己想要的利益。

但在这个剧里,后面那个老总突然死掉,她继承遗产,成为了公司的CEO,变成了一种“独立女性”的形象。这会回到我们前面讲到的主体性问题,尽管她处在一种看似依附的关系中,但一直在主动地通过这段关系为自己争取资源。而且在陪老总的过程中,她还和杨祐宁演的心理医生发展了一段恋情。某种程度上,她是拿老总的钱支撑自己的生活,以及自己真正想要的爱情。所以我觉得这里面还是有复杂性的,你不能简单地说她就是依附,或者她就是有主体性。人在里面是摇摆的、矛盾的,有时候自己也未必想得很清楚。

丁欣雨:前面鹏凯提到《三妇志异》的例子,那个大的结构没有改变,选择始终就那么多,女性只能在有限的选项里重新挑拣。现在人们的选择结果,可能和几十年前、几百年前是相似的,但中间的心路历程会更迂回,会多很多思考,最后才做出这个选择,其中依然有被动,要取舍。

很多人会问,性商课里的女性为什么要用这么迂回的方式来做自我提升,为什么还是要选择物化自己。文捷前段时间的评论文章里提到,现在的性别权力关系和家庭分工结构,在短期内是很难改变的,女性还是要同时背着“女性当自强”和“冷脸洗内裤”的双重包袱。在比较了其他更难改变、对她们来说成本更高的路径之后,物化自己反而成了一条相对安全的道路。

包括现在美国出现的“传统贤妻”回潮现象,她们虽然向往的是二战之后的家庭主妇生活,但她们是在艰难的社会环境中受挫,才渴望返回到传统的反奋斗的生活方式的,是在做了大量权衡之后的选择,并不完全是简单的倒退。二战后的美国家庭主妇和现在想要做贤妻的美国年轻女性之间,是隔了一整段历史语境的。