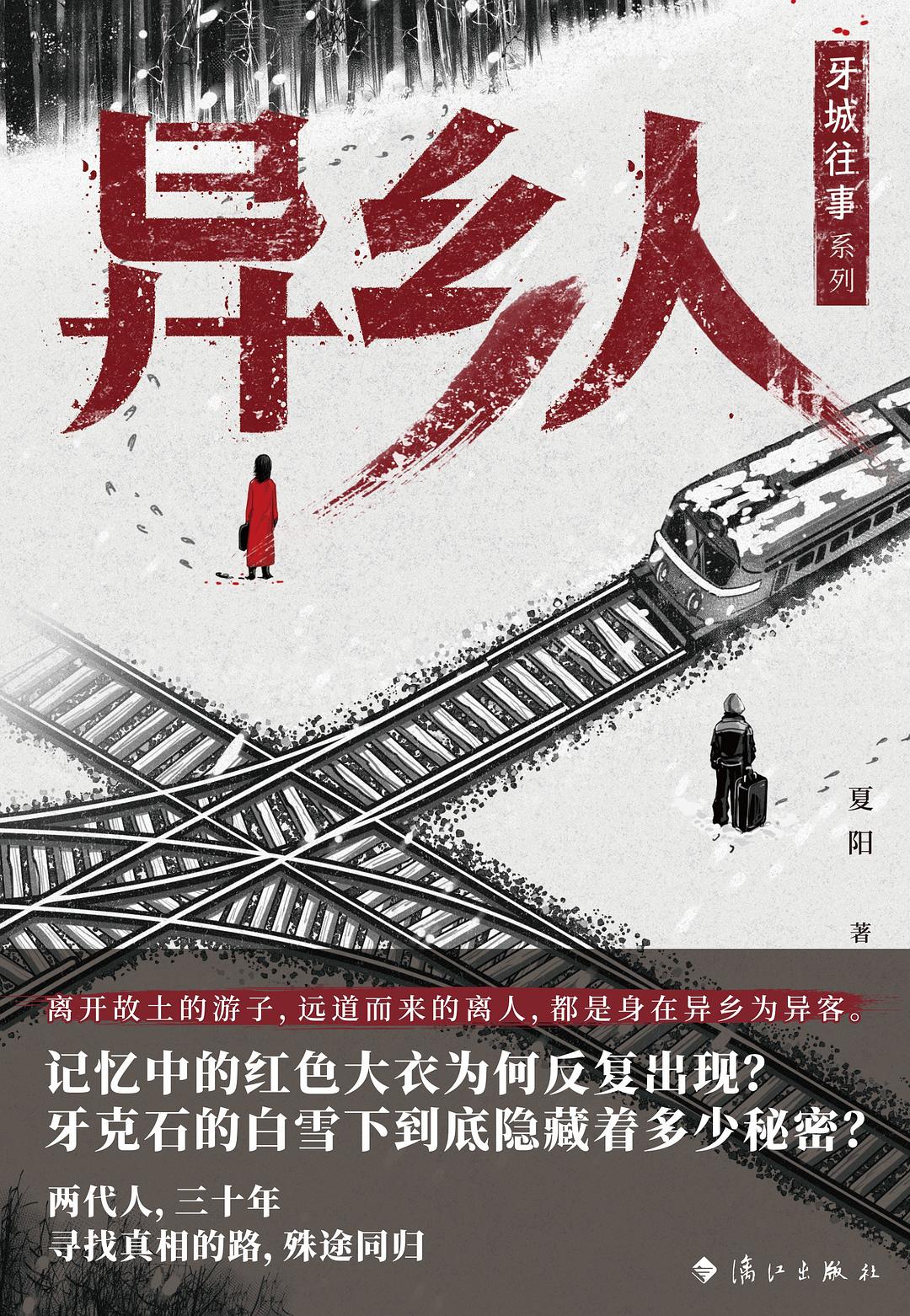

《异乡人》

魔宙出版 · 漓江出版社 2025-9

“我以前也遇到过在逃的嫌疑人,有从外面逃到牙克石的,也有从牙克石逃到外面的,但是不管在哪,这些人被抓后都一样,都想快点进监狱,觉得还是那里面踏实。”

牙克石的雪,掩盖了太多秘密。

从内蒙古北部边城牙克石走出的作家夏阳,在其悬疑新作《异乡人》里,以非线性的时间拼图重构了自己记忆里那座被白雪覆盖的北地小城。在他的笔下,当老民警沈启山病逝,儿子沈然被迫回到故乡,一件反复出现的红色大衣如同幽灵,牵引他揭开深埋雪下的连环谋杀案。小说构造了三层交错的时空,将1990年的追凶、2000年代的青春叛逆与2020年的复仇交织成一张精密的网。在这座寒冷、粗糙、孤独的小城,有人拼命逃离,有人带着秘密藏身,而真相,则在最后一刻浮出水面。

小说从悬疑底色出发,化身为一场关于自我身份认同的探寻。这场探索属于本书的主人公沈然,当他沿着父亲未走完的追凶之路深入暴风雪中心时渐渐醒悟,其真正要寻找的不仅是真凶,更是自己作为“异乡人”的身份认同。这场探索亦属于作者夏阳,他曾在写作中屡屡绕开牙克石,却又最终想方设法,通过写作照亮自己的回乡路。

“自从我离开牙克石后,我便开始游荡全国,尽管我见过很多人,经历过很多事,人生的丰富性远超留在家乡的同龄人,但我却在一个灯火通明的夜晚,站在不眠不休的闹市街头中倍感孤独。”

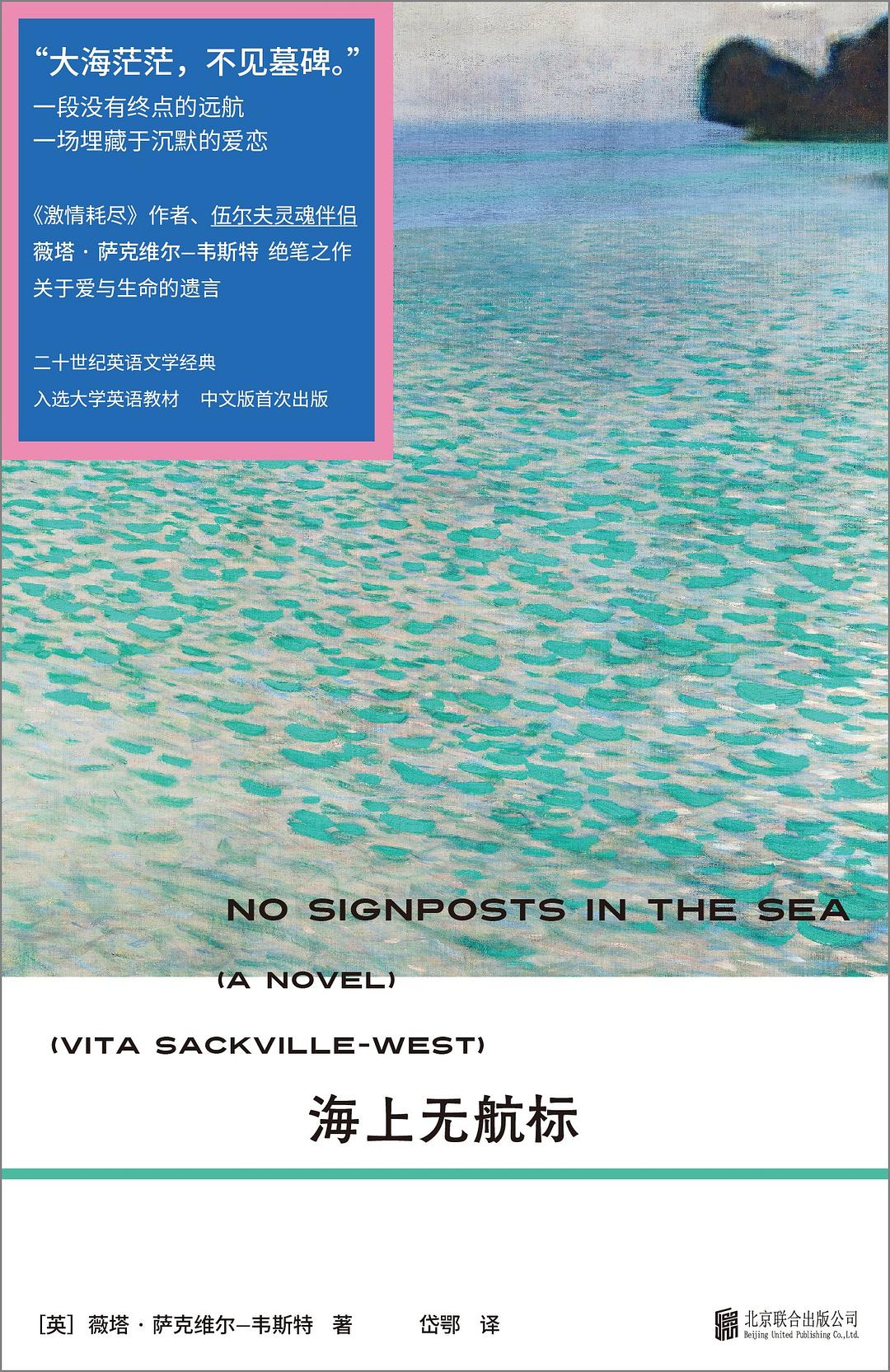

《海上无航标》

明室Lucida · 北京联合出版社 2025-11

“你有没有产生过这样的希望,不是希望从头再活一遍,而是希望在人生中途过一种全然不同的生活?”

当生命骤然进入倒计时,身患绝症的记者埃德蒙并没有在病榻上静待死亡,而是不声不响地踏上了一场没有归途的航行。他追随自己暗中倾慕的劳拉登上了一艘远洋客轮,与其一同驶向深海。漂泊在大海上的他牢牢地把守着两个秘密:即将到来的死亡,和始终未能说出口的爱意。

《海上无航标》是英国作家薇塔·萨克维尔-韦斯特的绝笔之作,对她而言,这部沉默与克制的作品承载着特殊的生命重量。薇塔是弗吉尼亚·伍尔夫的灵魂伴侣,是其小说《奥兰多》的原型,也是一位在文学与情感世界里深度探索的书写者。在这部作品中,她刻画了人类最微妙的情感震颤:那些在甲板黄昏时欲言又止的瞬间,在异国港口并肩而立时的内心波澜,以及面对浩瀚海洋时对存在意义的终极追问。

小说中的航程没有明确目的地,恰如埃德蒙临近终点的生命已不再需要航标。薇塔通过写下这样一场“无目的”的航行,探讨了爱情的无私与自私、生命的有限与无限。当同船的旅客们像水族馆里的鱼一样展示各自光怪陆离的故事时,主人公却选择将最深刻的情感埋藏心底,直至生命如短暂火光般熄灭于茫茫大海。

面对死亡,人何以自处?这段没有终点的航程,不仅仅属于一个爱情故事,更是对生命本质的温柔叩问。

《俄国文学:审美的乌托邦》

上海译文出版社 2025-11

1837年2月的一天,诗人普希金和他的情敌乔治·丹特斯面对面站定,而后,枪声响起,年轻的俄国诗人倒在了圣彼得堡郊区的林间空地上。彼时,有报纸哀叹“俄罗斯诗歌的太阳陨落了”,不过最终,伟大诗人的猝然离世并没有为彼时俄国文学的生长画上句号。从现实主义到现代主义,从苏联文学走向当下的俄罗斯写作,在纷繁复杂的时代变化中,俄国文学保持着强大的生命力,续写着一场长达数百年的文学狂欢。

面对群星璀璨的俄罗斯文学,我们应如何把握佳作频出的俄国文学“想象共同体”,以及俄国文化中独特的“文学中心主义”现象?在本书中,刘文飞从作家生平、代表作品、文学史和思想史地位、阅读方法等多个方面走近了二十余位俄国文学大师,解读了他们的一百余部作品。

而在俄罗斯文学本体的发展脉络之外,俄国文学对中国的影响又有几何?对此,作者认为,“在中国,俄国文学大于文学。”刘文飞指出,底色普遍更加严肃、庄重、入世的俄罗斯文学作品,在漂洋过海之后,既保持着文艺作品的属性,又多了一抹启蒙工具的超然色彩。

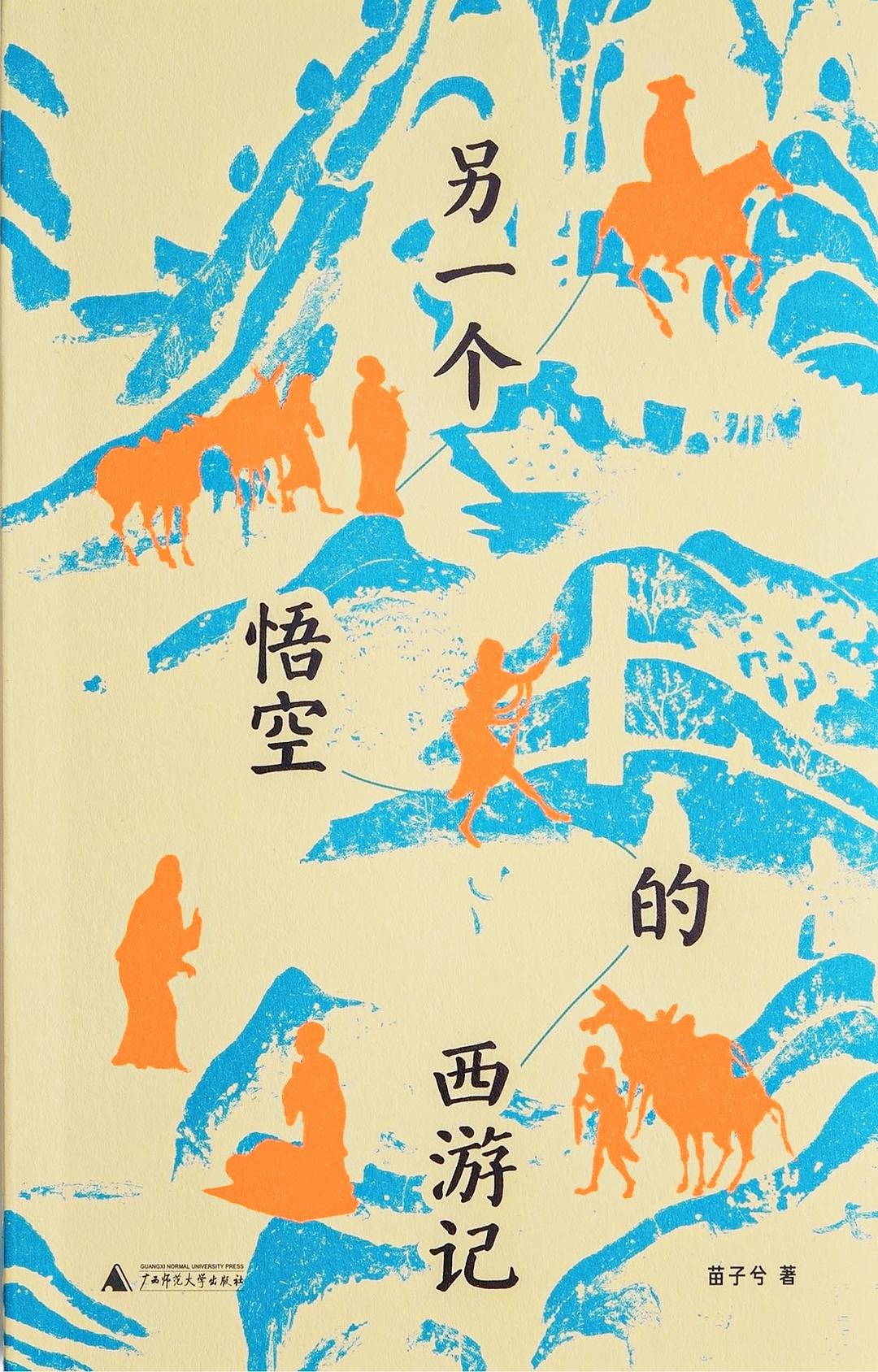

《另一个悟空的西游记》

奇遇时刻·广西师范大学出版社 2025-11

“四十年后,当悟空从西天归来,回到大唐都城长安时,一时间,他认不得这座城市了。”

在那部人尽皆知的神话被写出之前,另一位真实存在过的“悟空”却早已不声不响踏上了西行之路。在历史学者苗子兮笔下,《另一个悟空的西游记》追踪着一位被史书轻轻带过、却以一生丈量大唐兴衰的旅人——车奉朝。

车奉朝在大唐天宝年间开始了他的旅程,彼时的他,还是长安城里一名年轻武官,肩负使命出使西域古国罽宾,却在乱世裹挟中剃度为僧,法号悟空。从此,他在沙碛与雪岭间辗转四十年:亲历唐军的败与退,穿越吐蕃封锁线,在南亚佛国修行受戒,又在烽烟连绵的西域等候归途。等到以老僧之身重返长安,故人凋零、官文尽失,唯余身后佛经与残存记忆,见证帝国从万邦来朝到满目疮痍的沧桑巨变。

苗子兮以敦煌文书、吐鲁番文献与实地考察为经纬,试图重建这段几乎被时间湮没的史实:驼队在大雪山上绝境求生,北庭译经场景的余烬微光,边地唐军最后的抵抗……这些真实的碎片最终被拼合成了一部惊心动魄的“取经史”,还原出历史长卷中一个普通人的远行故事,正视其如何以凡人之躯,在国家盛景不再的岁月里,驱驰万里,谱写属于自己的历史光芒。

《她的病痛,总被当作幻觉》

北京科学技术出版社 2025-11

究竟谁有权力诠释及定义女性的身体与痛苦?当女性失去对自己身体的解释权后,她们又将面临何种困境?

作者伊丽莎白·科曼是一位专攻乳腺癌的医学肿瘤学家,而她眼中的医学科学却远非一门纯粹的、致力发现人体客观真相的学科:在这门看似“公正”的学科内部,充斥着大量不可靠的前定假设以及与之相伴的性别偏见。科曼指出,这些偏见并非个案,而是构成了一部复杂而精密的系统;它们不仅仅存在于医学史当中,也同时隐秘地延续到了当下。从一项医学研究的开展到一份医疗处方的开具,这种关于身体的性别偏见无孔不入,最终构建并巩固着一套不易察觉却根深蒂固的、以男性身体为“标准人类模型”的性别话语体系。

科曼对医学史中的性别偏见进行了一次考古,通过结合30余个具体案例,本书得以让不可见的失实话语逐渐显形,并进一步揭示这种偏见从何而来、如何发生。而当目光再聚焦于当下时,这种批判便具有了实践的可能。

于是,这部属于女性的医学话语史也在某种意义上成为了一纸宣言。科曼强调:“只有掌握真相,我们才能真正拥有身体的自主权。”这本书不仅是对历史的梳理,更是对当下女性医疗体验的深刻反思,提醒我们:女性的痛苦不应被当作幻觉,而应被认真对待。

《改过自新》

大学问 · 广西师范大学出版社 2025-10

“自首制度的沿革与实践,显示出‘家’作为中华法系和中国文化的核心所表现出的强韧生命力。”

蒋正阳的《改过自新》并非一部执着于剖析静态法律框架的专著。面对古已有之的自首制度,作者采纳了颇具历时风格的发展线索,梳理了从清代到现代中国法律中自首制度的演变以及“家”这一概念的消隐与重构。本书基于大量州县官判牍、刑部档案等一手史料,揭示了自首制度如何从“亲亲相隐”的传统伦理,演变为现代法律中的“个人主义”表达。

作者于书中指出,清末以来,西法东渐导致中国传统法律与现行法治体系断裂,但自首制度却在“家国同构”与“个人主义”之间找到了微妙的平衡。从“悔过自新”的道德基础,到“家国一体”的实质理性,再到“以例破律”的实用主义,蒋正阳打破了传统与现代的二元对立,展现了中国法律现代化的独特路径。

本书也在法律之外,为我们思考传统及法律史提供了一种新的维度。当现代刑法中“家”的价值逐渐淡出,我们是否失去了传统制度中“关系正义”的智慧?

《照亮黄昏》

上海文艺出版社 2025-11

倘若暮年将至,我们应如何面对那些无可回避的衰老真相?当整个社会逐渐迈入老龄化,我们又何以关爱好每一个个体?

当下社会是否应给予老年人生活境况以更多关注?对此,人们或许并不难达成共识。然而,回归现实当中,我们应如何展开实践?面对这一问题,老年病医生露西·波洛克的回应坚决却充满温度:用你希望被对待的方式,去对待年长的父母、亲人,也包括未来的自己。

本书的写作来源于露西·波洛克服务老年患者三十余年所累积的经验与感悟。通过多年临床观察,波洛克发现,当下的医疗系统似乎更擅长延长寿命而非照亮生活。当老人们逐渐被各种药物和检查填满日程时,其内心对陪伴、尊严和自主生活的渴望却常被忽视。

波洛克的笔触并不回避现代医疗体系的困境:过度医疗正让晚年变成一场无休止的治疗循环,而社会对老龄化的认知仍停留在物质保障层面。波洛克认为,比延长生理存在更根本的,是守护人之为人的联结、选择与意义感。衰老不是需要修复的故障,而是需要理解的过程。

这既是一位医者的职业反思,也是对生命终局的温柔凝视。它提醒我们:真正的老年关怀,不是试图逆转黄昏,而是学会在暮色中点燃温暖的光。

《部落》

中信出版社 2025-10

当对立与极化成为迫在眉睫的时代议题,我们如何唤醒本能中的团结力量?

《部落》是一部重新思考并解读部落主义的文化心理学著作。哥伦比亚大学心理学家迈克尔·莫里斯认为,人类并非如传统观念想象那般单纯受困于部落主义,相反,恰恰依赖这一本能,人类才得以生存与发展。他从进化视角揭示三种核心本能:追随多数的“同伴本能”、效仿榜样的“英雄本能”以及继承传统的“仿祖本能”。这些本能曾被广泛视为冲突产生的源头,而莫里斯则在书中论证它们何以构成知识传递与社会协作的底层动力。

本书穿梭于商业案例与历史现场之间。从甘地的非暴力运动到奥格威的俄罗斯套娃管理术,皆在莫里斯笔下借部落主义的观点得到再阐释,并成为莫里斯进一步思考部落主义有何积极意义的基点。这不仅是一部心理学著作,也是一份面向极化时代的行动指南。它告诉我们:真正的团结不是消除差异,而是让不同的部落本能协同共鸣,在碰撞中构建更坚韧的文明图景。