文|动脉网

2025年9月,恒瑞医药又完成一笔NewCo交易,与美国Braveheart Bio就其自主研发的心肌肌球蛋白小分子抑制剂HRS-1893项目达成独家许可协议,首付款6500万美元,交易总额最高10.13亿美元。值得一提的是,这已经是恒瑞医药今年以来的第四笔BD交易,当前BD交易总额已超过150亿美元。

这无疑是一个耀眼的数字,但在大额BD交易频发的当下,其实也并不算新鲜事,反倒是站在后面的出资方更引人注目。据悉,在恒瑞今年四笔海外BD交易中,除德国默克外,其他三个都来自于美元基金,而这刚好揭露了一个愈发明显的行业现象,即美元基金正在重新“杀”回中国创新药。

这并非空穴来风,早在今年1月举行的JMP大会上,就有不少美元基金表示,要加大对中国创新药市场的投入力度。事实也确实如此,以最直观的BD交易为例,据动脉网不完全统计,2025年上半年,国产创新药授权出海交易总额达484.48亿美元,这一数据已无限接近2024年全年交易总和(519亿美元),而参与其中的美元基金比例超过80%。

另外在基石投资方面,美元基金同样表现强势。从2025年5月港交所正式推出“科企专线”政策以来,港股市场迎来了久违的热闹,目前共有18家医疗企业成功上市,并且股价基本呈大幅增长态势。而在这个爆发的过程之中,基石投资者成为关键推动力,据高盛发布的报告显示,基石投资者认购金额占全年港股IPO募资总额的42%,其中海外投资者贡献占比高达三分之二,且主要以美元基金为主。

由此可见,美元基金在经历过去几年的大撤退之后,如今又重新“杀”了回来,并且势头更为迅猛。那么这一次,美元基金的加码策略是什么?又会给中国创新药市场带来怎样的改变?这值得全行业关注。

美元基金为何又盯上中国创新药?

大概在2010年前后,以高瓴资本、礼来亚洲基金、富达亚洲风险投资为代表的一批美元基金先后参与了百济神州、信达生物、君实生物、亚盛医药等创新药企业的早期投资,这被认为是美元基金加码国内创新药企的开端。

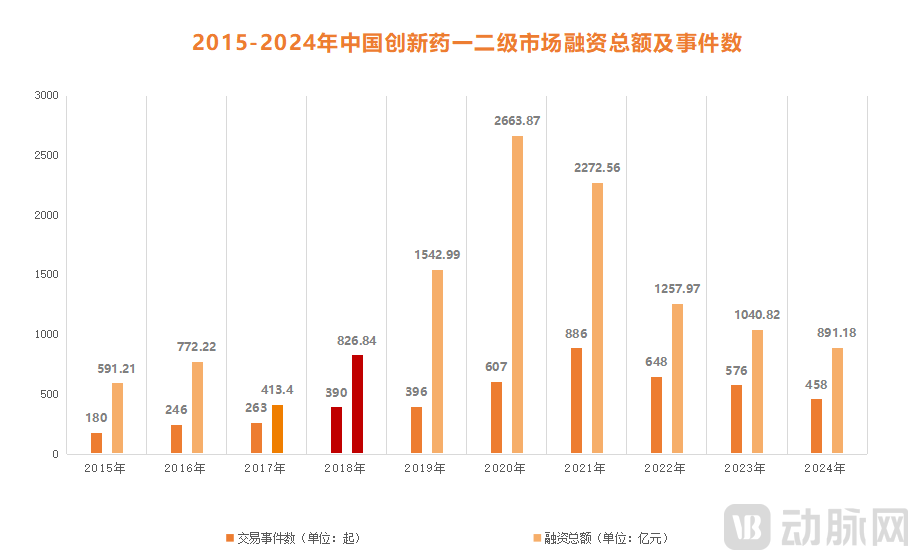

图2.2015-2024年中国创新药一二级市场融资总额及事件数(数据来源:医药魔方)

时间来到2018年,随着港股18A正式开启,美元基金对于中国创新药的投资进入爆发期。据医药魔方InvestGo投融资数据库显示,2018年中国创新药一二级市场融资总额826.84亿元,这一数据远高于前三年,其中美元基金的出资占比超过60%,成为推动创新药融资激增的核心力量。

但繁荣总有尽头,从2022年开始,随着创新药在二级市场频频破发以及高估值泡沫的破裂,曾经风光无限的Biotech赛道骤然降温,资本寒冬也随之席卷而来。据数据显示,2022年中国创新药一二级市场融资总额陡降至1257.97亿元,仅为2021年峰值的一半,其中美元基金出资占比跌破25%,且半数以上为续轮融资“保盘”而并非新开项目。于是,一场“大逃离”正在美元基金中加速上演,或减少投资,或直接解散在华团队。

不过,这一阶段并未持续太久,从2024年年初开始,美元基金再一次“满血”回归。那么,这一次美元资金加速回流的深层次原因到底是什么呢?

这得从三个方面来看,首先当然是源于美元基金自身,以对中国创新药需求最大的MNC为例,在专利悬崖的巨大压力下,加码中国创新药无疑是填补其管线缺口、维持业绩增长的最佳选择。

根据彭博社测算,2024至2030年间,美国与欧洲主要制药企业约有3600亿美元的年销售额将因专利到期而面临仿制药竞争,这必然会造成一个巨大的营收缺口,而内部研发又无法在短时间内弥补这一真空,但通过BD或收并购中国创新药直接获得后期资产和成熟管线,便可在时间维度上实现增长对冲。对此,某美元基金负责人表示,“当研发风险过高、内部产出受限时,外部收购显然已成为一众MNC维持创新活力与资本回报的必然手段。”

当然,“买卖”都是有先决条件的,美元基金之所以要在当前大举押注,很关键的一点还是在于中国创新药整体质量的显著提升。

图3.国内14款全球首创的双抗ADC情况

据彭博社2025年7月发布的的独家分析报告显示,2024年中国进入研发阶段的新药数量超过1250种,已无限接近美国的约1440种。另外在管线“含金量”上,中国药企正在全球引领以“双抗+ADC”为代表的创新疗法模式,目前国内已有14款全球首创的双抗ADC进入临床阶段,其中4款已推进至II期或III期,包括百利天恒BL-B01D1、康宁杰瑞JSKN003等。当然,除了整体质量提升,中国创新药逐渐回归估值合理阶段,也让美元基金当前的加码更具性价比与战略确定性。

最后一点关键因素则体现在全球资本市场的根本性变化上。在商言商,在过去中国创新药风投的黄金十年里,中国绝对是美国本土以外投资人赚到最多钱的市场,没有之一。再聚焦到当下,拥有巨大创新药市场规模,并且政治、经济都非常稳定的中国市场,无疑是美元基金获得高投资回报的最佳选择。

但当前的情况却有所变化,美元基金在过去是一家独大,但现在很多欧洲、中东以及东亚等资本都开始关注中国创新药资产,并且投入力度空前,以日本为例,光是一个武田,过去三年通过BD投入到中国创新药的总资产就高达150亿美元。这无疑让美元基金感受到了前所未有的竞争压力,于是只能通过一种更激进的方式,与全球资本在当下争抢中国创新药优质资产。

所以整体来看,美元基金此次回流其实是一场“双向奔赴”:一方面,处于关键发展阶段的中国创新药,确实需要通过美元基金来来解决眼前的资金困境,以及寻求海外市场扩张;另一方面,在全球竞争格局剧变下,美元基金也迫切需要找到新增长点,而不断提升的中国创新药完全符合其对高回报、高潜力资产的配置需求。

从“全球化布局”到“确定性优先”

在谈及此次美元基金回流的变化之时,不少行业人士都给出了几乎相同的答案,即美元基金加码中国创新药的整体策略,正在从过去的追逐全球化加速向追求必然结果转型。

这具体要如何理解呢?通过案例拆解以及整合专业人士观点,动脉网将其细化为了三个关键维度,其中第一个维度就是投资标的的变化:美元基金过去更加关注企业本身,但现在更聚焦的是管线和产品。

具体而言,美元基金早期在面对中国创新药时,最主要的参与方式是直投,即通过投资公司股权,深度绑定企业的发展前景和整体价值。但现在,美元基金更多的合作是BD交易,投资焦点也顺势转向了管线和产品,这意味着,其不再广泛地押注于某一家公司的整体,而是更倾向于对某个具体的、有高潜力的药物管线或单一产品进行投资。

这种变化当然有原因,过去美元基金青睐直投,是基于对中国创新药行业“高增长、高回报”宏观叙事的追求,相信药企最终能够走向上市,从而带来股权价值的整体飙升。但现在,这一模式的不确定性愈发增强,并且参与度也更重,而聚焦单一管线和产品则可以将“确定性”和“风险控制”收束在可量化的交易条款里。

第二个维度的改变则体现在投资策略上:面对中国创新药,美元基金正在从过去的撒网式布局逐渐向“重点捕捞”过渡。

众所周知,美元基金早期凭借全球视野和资本优势,在中国创新药领域一直采取“广撒网”模式,瞄准多个潜力赛道,并快速投资这一赛道的大量初创企业,希望能够从中押中“黑马”。诚然,这一模式的确有不少成功案例,但弊端也较为明显:一方面是标的过度集中,一旦赛道崩盘将一损俱损;另一方面则是项目质量参差不齐,后续退出难度较大,尤其是在当前复杂局势下,这些问题已愈发凸显。

为此,美元基金做出了调整,专注于创新药投资的LongRiver江远投资合伙人李佳安在近期接受采访时表示,“从2022年、2023年开始,我们对几乎所有投资项目的要求是,必须有明确的‘出海’定位。要想被国际大药企并购或参与全球竞争,产品必须是全球创新。”另外一位基金负责人也表达了相似的看法,在选择创新药标的时只有两条硬标准,“第一,你有没有过将资产成功卖出的经验;第二,你的执行力强不强。其它的都不是太重要。”由此可见,美元基金当前的目的性更加明确,投资的核心逻辑也逐渐向“确定性优先”靠拢。

第三个维度的变化是参与方式,美元基金正在从过去单一化的财务型投资逐渐转向“深赋能、长陪伴”的生态型布局。

以当前越来越常态化的NewCo为例,这实际上是将美元基金和中国创新药进行了更深度地绑定,不再是简单的投资合作,而是双方共同负责管线及产品研发以及后续的商业化推进,并且共同承担风险,同时也更加均衡地分配利益。据数据显示,仅是在2025年第一季度,中国创新药企业就已完成13起NewCo交易,累计金额超过100亿美元。

对此,某家专注于NewCo的资深投资谈道,“NewCo之所以备受推崇,一方面是美元基金大多都和MNC之间保持着密切沟通,非常清楚地知道他们需要什么样的靶点、适应症以及技术路径;另一方面,在面对当前愈发复杂的市场局面下,美元基金也逐渐意识到,只有将资本、技术和商业化三方真正绑在同一条船上时,才能把早期高风险摊薄的同时,又能把后期的高回报放大。很显然,NewCo提供了这样一种更加理性和务实的合作路径。”

事实上,除NewCo外,美元基金深度参与中国创新药生态的标志还体现在更早地介入创新药研发,比如大量地与中国科研院校进行科研合作,以及直接投资早期实验室成果转化等;另外,美元基金还批量在华设立或大幅扩充本土化投资团队,其目的也是为了更贴近中国市场,并形成覆盖研究—转化—产业化的全链条生态闭环,以便于第一时间锁定并孵化具有突破性潜力的创新药项目。

所以回过头来看,美元基金已不再是过去的财务看客,而是与中国创新药生态深度捆绑的“共同创始人”,而这种身份的转变,反映了美元基金当前对中国创新药市场的理解更加深刻,也预示着中国创新药行业也已进入了一个更加理性、成熟的发展阶段。

利大于弊,还是弊大于利?

在美元基金直投中国创新药时期,我们看到了百济神州、信达生物、君实生物等一批创新药企业的崛起,当前他们都已成为中国生物医药产业的关键力量,正通过差异化创新和全球化布局,开启高质量发展的第二增长曲线。

但如今,美元基金已将直投变为了BD、收并购、参与基石投资、二级市场增持等多种加码方式,那么这一次,又会为中国创新药带来什么呢?

一方面当然是非常直观的资金支持。据动脉网不完全统计,2024年1月-2025年6月,中国创新药通过海外BD获得的首付款已超过百亿美元,在资本寒冬、上市遇阻、商业化内卷的大环境之下,这笔资金无疑是“救命稻草”,不仅让更多创新药企业有了先活下去的资本,同时也能更好地推动管线研发以及后续的商业化进程。

事实上,当前已有不少创新药企业因此获利。比如映恩生物,其成立仅六年license-out就已卖出超60亿美元,这推动其在今年成功登陆港交所,并以113%的涨幅创下18A企业历史最高纪录。另外一个典型代表是百利天恒,通过一笔史诗级海外BD,2024年其不仅实现了扭亏为盈,并且净利大幅也增长575%来到37.08亿元。

另一方面带来的则是让更多国产创新药“借船出海”。在全球医药市场格局重塑以及国内医保控费与内卷压力加剧的当下,中国创新药的出海需求已愈发强烈,但其普遍面临国际化经验不足、海外注册与临床资源匮乏、商业化渠道薄弱、文化差异与合规风险高等问题,而通过与美元基金深度合作则可以很好地解决这些困境。

以康诺亚为例,在过去不到半年的时间里,其已经快速完成了4笔NewCo交易,获得了超过1亿美元的首付款收入,这很好地填补了其净利润缺口。除此之外,通过NewCo,康诺亚还成功将5款处于临床早期阶段的产品管线成功推向海外市场,并获得了海外新公司的部分股权,进一步拓展了国际布局与资本运作空间。根据2025年半年报显示,康诺亚净利润亏损0.79亿美元,同比增长76.59%,有很大希望在今年年底扭亏为盈。

不过凡事都有利有弊,就在BD、NewCo、收并购等愈发火热的当下,另一种声音也在加速蔓延,即美元基金的大举押注是否是在将中国创新药青苗“贱卖”,甚至是导致中国创新药优质资产大幅流失?

这种顾虑并无道理,一方面,确实存在部分创新药企业为了达成BD交易,便以非常便宜的价格进行售卖的情况;另一方面,也确实有不少美元基金在拿到中国创新药资产之后,因为战略摇摆、研判失准或者市场变化等情况,使项目长期被冷冻,最终沦为“沉睡资产”的案例。

所以,当中国创新药在与美元基金合作时,想要将利益最大化,首先还是要聚焦原始创新,不断提升自身管线及产品的含金量;其次是要懂得如何与美元基金更好地链接,以此达到1+1>2的合作效果;最后是要尽可能地拿到更多的话语权,建立清晰的权责边界与灵活的退出机制,确保在资本助力与自主发展之间找到可持续的平衡。

一家知名双币基金的创始人向动脉网谈道,“今年上半年,美元基金其实还是在试水阶段,大家整体是比较谨慎的,但现在关税基本稳定了,市场格局也相对清晰,后续在中国市场的投入力度还将更大。”

因此,对于更多中国创新药企业来说,这无疑又是一个重要的战略机遇窗口,如果能顺势抓住机会,未来在激烈的市场竞争中也能占得先机。