文 | 一刻商业 燕辞格

编辑 | 以安

LABUBU热潮渐退,资本市场对泡泡玛特逐渐失去信心。

2025年10月21日,泡泡玛特发布第三季度业务状况公告。数据显示,公司第三季度整体收益同比增长245%至250%,中国市场收益同比增长185%至190%,海外收益同比飙升365%至370%。

泡泡玛特第三季度最新业务状况,图/泡泡玛特上市公司公告

这份财报延续了上半年的高增长态势,也刷新了市场对潮玩行业增速的认知,但业绩狂飙的另一面,二级市场的反应出人意料。

公告发布当日,泡泡玛特股价跌幅一度达到8.08%。10月23日再次暴跌,单日跌幅达到9.36%。

据同花顺数据,截至10月30日收盘,公司股价报229.80港元/股,市值收于3079亿港元。

将时间线拉长,自8月下旬创下超4000亿港元市值的峰值以来,泡泡玛特股价已累计回撤超过30%,市值蒸发近千亿港元。

这种矛盾现象的背后,是资本市场对泡泡玛特增长可持续性的理性审视。

据泡泡玛特2025年上半年财报,以LABUBU为核心的THE MONSTERS系列营收达48.14亿元,同比增长668.0%,占公司总收入的34.7%。当单一IP系列贡献超过三分之一收入时,其热度波动直接牵动着公司估值逻辑。

一个所有投资者关心的问题浮出水面:泡泡玛特能否证明LABUBU不是偶然爆款,而是可复制的“方法论”?

1、股价过山车背后

作为一家潮玩公司,泡泡玛特的股价波动不仅关联二级市场,更是潮玩交易市场情绪的反映。

整个10月大部分时间,泡泡玛特股价走势都不尽如人意。从10月17日至30日,公司股价整体呈现下行趋势,除22日回升2.4%,27日回升1.3%,30日回升0.7%外,其余交易日均持续下滑。

泡泡玛特10月下旬股价走势,图/同花顺APP

另一方面,LABUBU二手市场价格走势同样惨淡。

据网上平台数据,10月下旬,LABUBU系列成交均价从超1100元回落至200元左右,跌幅超过80%。其中,LABUBU“本我”系列隐藏款6月成交均价超4500元,近日回落至700元左右。

二手市场的价格信号,往往领先于资本市场反应,直接反映着人们对泡泡玛特业务的信心。面对投资市场、二手市场的消极情绪,这家公司也在苦苦寻找新的支撑点。

10月13日,苹果公司CEO库克在中国行首站现身THE MONSTERS 10周年巡展,泡泡玛特创始人王宁与LABUBU设计者龙家升陪同参观。龙家升还赠送给库克一个特殊的LABUBU玩偶,该玩偶穿黑衣服、白鞋子、戴眼镜,左手拿着iPhone手机。

10月14日,网传贝克汉姆在上海泡泡玛特门店现身。当天,贝克汉姆便在社交平台上发布LABUBU曼联特别款图片。

“名人效应”为股价带来短暂提振,但涨幅有限且未能持续。10月14日到16日,泡泡玛特连日上涨,共上涨25.6港元,涨幅达到9.81%。但17日,泡泡玛特股价即遭遇下跌,跌幅为4.44%,较16日下跌13港元。

不难看出,当LABUBU本身的热潮退却,外部背书的边际效用也在下降。

近日,有消息称,晨星分析师Jeff Zhang在一封邮件中表示,市场在担忧泡泡玛特未来几个季度收入增长放缓。尽管泡泡玛特第三季度收入增长超出市场预期,但晨星估计其收入增长将在今年达到峰值,并因高基数效应从明年开始放缓。

此外,华泰证券在总结泡泡玛特股价下跌时,也曾指出,资金担心泡泡玛特2026年业绩增长的确定性,主要基于海外LABUBU需求比例较高,对其他IP认知度尚低,对LABUBU热度延续性及新IP曲线存在担忧。

股价的过山车,归根结底是市场在追问——LABUBU的“魔力”能否复制。

2、迷你LABUBU,没能复制LABUBU的奇迹

在延续LABUBU热度一事上,泡泡玛特的主要策略是延伸产品线,但市场并不买账。

2025年8月末,泡泡玛特推出“心底密码系列”,又被称为“迷你LABUBU”。这无疑是对LABUBU IP价值的进一步开发。但据媒体报道,该系列只火了一周,价格便遭遇大幅回落。

据得物App数据,截至9月8日,“迷你LABUBU”单盒成交均价降至107元,整盒跌至1446元,价格缩水超50%,与标准款LABUBU此前“一娃难求”的市场表现形成鲜明反差。

被称为“迷你LABUBU”的“心底密码系列”,图/泡泡玛特官方微信公众号

迷你LABUBU不仅没有成功延续热度,还因价格崩盘对整个LABUBU系列产生了连锁反应。

例如,据市场观察,泡泡玛特此前热卖的旧款LABUBU“前方高能系列”,整端回收价从6月中旬的1380元下滑到9月的600至700元;原价99元的第三代“忠诚”款,跌至最低81元;曾最高被炒至万元的“本我”隐藏款,现在最高840元便可“包拆出”。

当稀缺性逐渐消解,LABUBU从投资品回归消费品,让习惯“买到即赚到”的部分消费者失去了购买冲动。

拓展产品线之外,泡泡玛特供给端的主动调整,也是价格体系崩塌的直接原因。

据泡泡玛特披露,6月18日晚,公司发起全渠道补货,第三代LABUBU“前方高能系列”首次开启全球范围线上预售,全渠道预计补货量达400万至500万只。而官方数据显示,618突袭补货期间,泡泡玛特京东旗舰店销售量30万+,天猫旗舰店销售量70万+。

大规模补货背后,是泡泡玛特产能扩张的提速。

据虎嗅报道,2025年8月,泡泡玛特毛绒类产品的单月总产能已超过3000万只,相比2025年3月增幅超过1000%。在广东东莞的合作工厂,LABUBU单日产能在2025年上半年被拉升到10万只。

然而,当IP热度青黄不接,产能加速释放只会使得原有的IP热度下降。

泡泡玛特主动打击黄牛炒作、维护价格稳定的策略,在长期看有助于扩大用户基础、提升品牌口碑,但短期内确实导致二手市场投机资金撤离,进而影响了产品的“理财属性”,消解了“稀缺性”。

当LABUBU从“塑料茅台”回归玩具本质,其商业价值便退回设计、IP故事、情感连接等更本质的维度。

3、下一个LABUBU在哪里?

泡泡玛特正站在验证自己的关键节点。

上市五年,泡泡玛特最让人熟知的IP系列有两个:Molly和LABUBU。公司展现了制造现象级IP的能力,但两个成功案例尚不足以证明泡泡玛特拥有了可规模化复制的方法论。

据财报数据,LABUBU“挑大梁”的速度堪称坐上火箭。

2023年,THE MONSTERS系列收入3.68亿元,收入占比仅为5.8%;

2024年,该系列收入飙升726.6%至30.41亿元,收入占比大幅提升至23.3%,一跃成为公司第一大IP;

2025年上半年,THE MONSTERS系列营收达48.14亿元,占公司总收入的34.7%,持续领跑众多IP。

对比来看,泡泡玛特曾经出圈的MOLLY系列,2025年上半年收入占比降至9.8%;SKULLPANDA系列占比则降至8.8%,两个系列营收增速分别达到73.5%和112.4%,但仍明显不及泡泡玛特超过200%的营收增速。

THE MONSTERS系列在短期内推动了业绩爆发,但也放大了单一IP波动对整体业绩的冲击。

泡泡玛特并非没有意识到这一问题。

2020年,泡泡玛特在香港上市,拿下57亿港元融资,并将其中五分之一用于扩大IP库,主要分为物色艺术家、组织内部设计团队和收购火热IP三个部分。

泡泡玛特主要IP系列,图/泡泡玛特官网

据公开资料,截至2024年底,泡泡玛特往IP上累计投入约3亿元。相比之下,泡泡玛特2024年艺术家IP营收达到111.2亿元,投入产出比惊人。

但在投入产出比背后,是其显得不足的IP投入强度。3亿元的年度IP投入,在111.2亿元艺术家IP营收中占比不足3%。相比之下,迪士尼2023财年内容成本投入超过270亿美元,占其总营收的30%以上。

不难看出,泡泡玛特与成熟IP运营公司仍有差距。当然,潮玩与影视的商业模式存在本质差异,但如果泡泡玛特希望在全球市场构建长期竞争力,IP投入的深度与广度仍需提升。

据泡泡玛特披露,2025年第三季度上新共31个系列盲盒手办、毛绒产品,其中毛绒系列7款。“星星人点亮系列场景手办”、“星星人好梦气象局毛绒系列”等新品上线首日实现全网售罄。

但从财务数据看,星星人系列上半年收入占比仅为2.8%,距离接棒LABUBU尚有较大差距。

泡泡玛特的支柱仍是LABUBU,其10月推出的万圣节“WHY SO SERIOUS”系列盲盒再次受到消费者追捧,该系列中以LABUBU为原型的大隐藏“月影假面”,其价格从159元涨至峰值成交价2289元,溢价13.4倍。

节日策略的成功,说明LABUBU本身的IP价值依然强劲,但也更反映出公司仍在依赖这一IP。

从产业周期看,中国潮玩行业正处于从野蛮生长向成熟竞争的过渡期。名创优品旗下TOP TOY年收入不足泡泡玛特十分之一,十二栋文化、酷乐潮玩等竞争对手虽然体量尚小,但也在积极布局IP矩阵。

泡泡玛特面临的挑战,本质上是如何从“爆款制造者”进化为“IP孵化器”。这不仅是商业模式的升级,更是组织能力的考验。先发优势能否转化为持续领先,取决于其能否在LABUBU之后,以更快的节奏推出具备全球影响力的新IP。

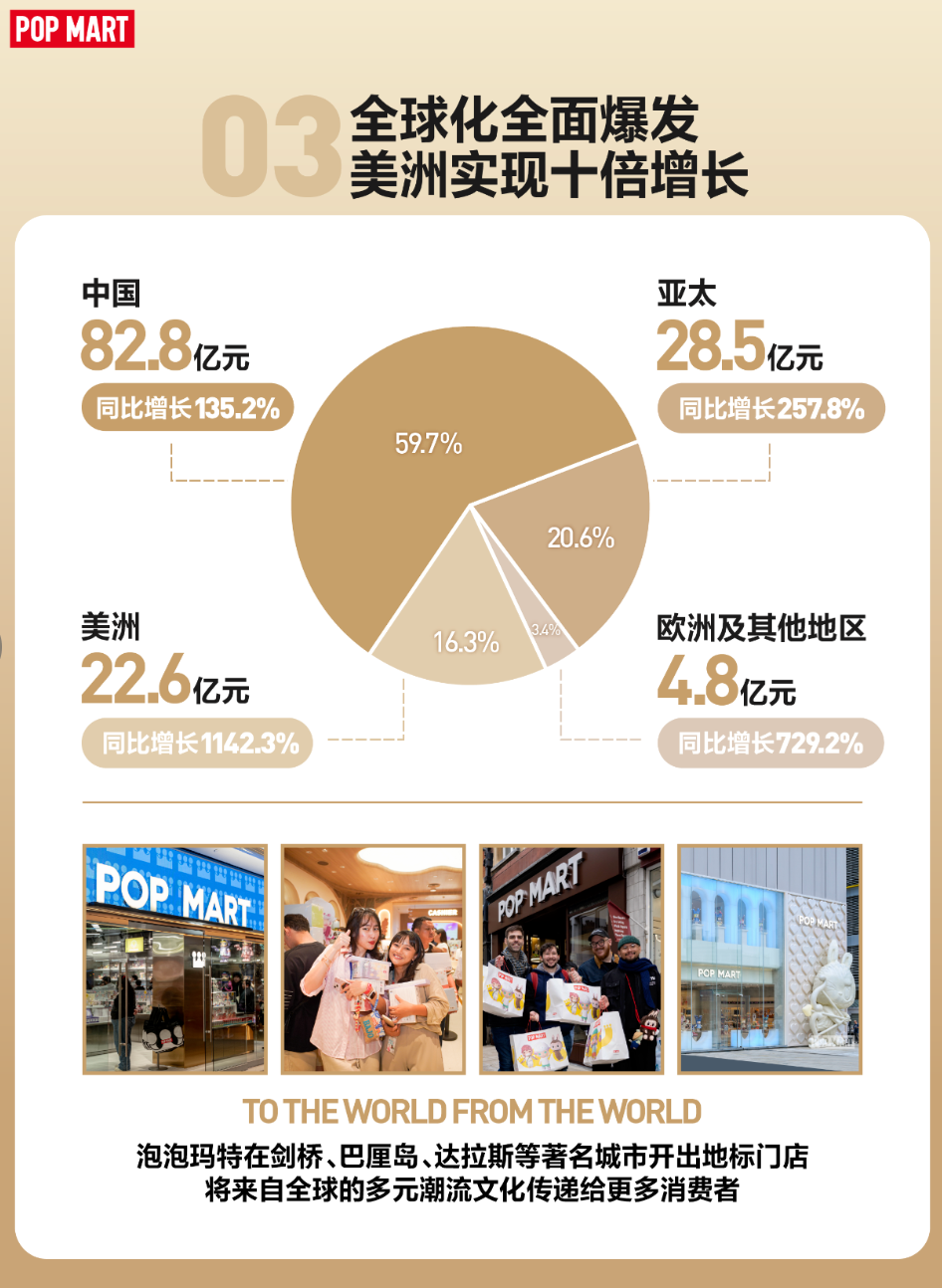

泡泡玛特2025年上半年出海成绩,图/泡泡玛特官方微信公众号

据泡泡玛特披露,截至2025年9月末,海外门店172家,其中北美在2025年1至9月已开30家,目前合计49家。海外本地化运营也在持续推进,包括部分其他热门IP出现在地区社媒账号上。

三季度业绩发布后,招商证券国际将泡泡玛特2025年销售额、净利润预测分别上调16%和13%,但也同时表明,这一判断基于公司延续强劲的国际化扩张与多渠道布局。

在海外市场,泡泡玛特面对的仍是“老问题”。销售额主要靠LABUBU拉动,消费者对其他IP的认知度尚低。如果LABUBU热度衰退,海外市场可能出现增长放缓的现象。

市场为泡泡玛特留下的时间窗口并不宽裕。

2026年,如果泡泡玛特无法拿出令人信服的“下一个LABUBU”,资本市场对增长可持续性的质疑将进一步发酵。届时,泡泡玛特可能不得不接受估值体系从“高成长潮玩龙头”向“成熟消费品公司”的切换——这意味着更低的估值倍数,以及更严苛的盈利能力要求。

对泡泡玛特而言,证明LABUBU不是昙花一现,才能真正让资本市场恢复信心。