界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 李欣媛

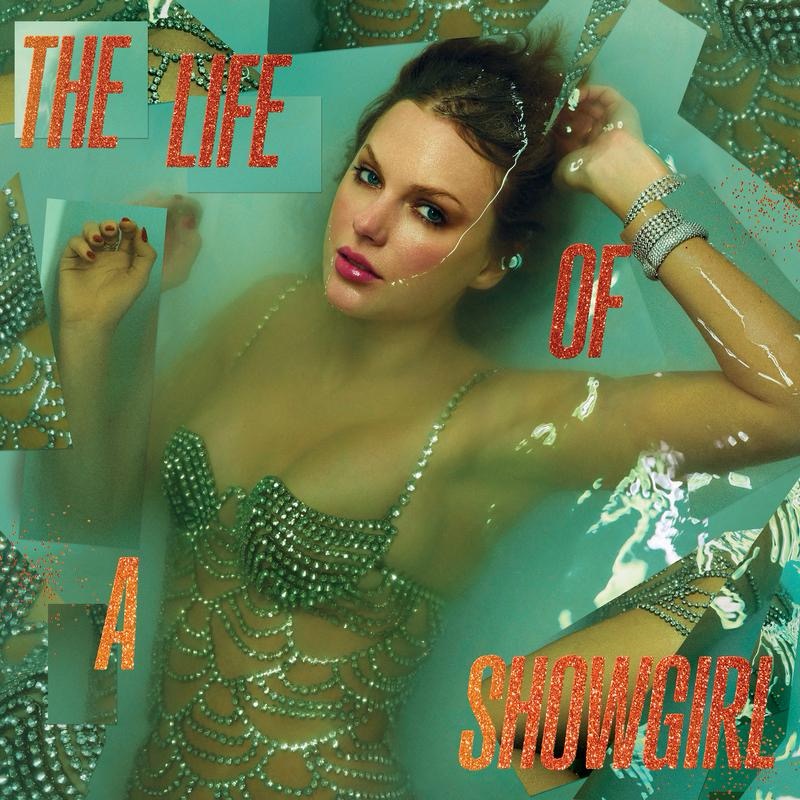

日前,美国音乐人泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)发行了自己的全新专辑The Life of a Showgirl,这一消息自公布起就引起瞩目,然而现实的反响却与预期截然不同。

从过去两年声势浩大的“时代巡回”演唱会,再到对唱片工业、图书出版、政治选举等领域的介入,泰勒已然成为当下流行文化中无处不在、最具影响力的人物之一。一年前的美国大选,她以“无孩爱猫女”形象公开支持候选人哈里斯,进一步被媒体和公众塑造为当代女性主义的代表之一。

但在这张专辑里,泰勒转而表达了自己对爱情、婚姻和孩子的渴望——她在不久前宣布与美式橄榄球运动员特拉维斯·凯尔斯(Travis Kelce)订婚,在一首名为“Wood”的歌曲里,泰勒更是直白地描述了自己与未婚夫的性生活。如今,她被西方听众称为当下流行的“传统贤妻”(tradwife),中文世界也用相近的词汇“娇妻”来形容她。

无独有偶。一个月前,另一位美国流行女歌手萨布丽娜·卡彭特(Sabrina Carpenter)发布的新专辑Man’s Best Friend引发了相似的争议。批评大部分集中在专辑封面:画面中,卡彭特跪在一个西装男人面前,对方拽着她的头发;另一张视觉图片则是狗戴项圈的特写,上面写有专辑名称。结合两张图片的联想,人们将主题理解为“男人最好的朋友”,并以此指责卡彭特在迎合男性凝视。

类似的争议还可以追溯到更早以前。女演员西德妮·斯威尼(Sydney Sweeney)年初因为售卖由自己洗澡水制成的香皂受到批评;前年,韩国女团成员Lisa参演疯马秀也曾引起不少指责。

我们发现,这些当下最炙手可热的女性名人都不可避免地被卷入一场文化战争中——公众在她们身上投注了更高的女性主义期待,并争论她们是否是女性主义的叛徒。女性主义理论家萨拉·艾哈迈德曾指出一种文化女性主义的道德化甚至警察化立场——通过宣称某种做法“不女性主义”或某种人不是女性主义者而得以发展。

界面文化曾发文指出,尽管女性名人能为女性主义运动带来助推,使之被主流社会接受,但这样的愿望也会常常落空,面对复杂的女性主义议题,被寄予极高道德期待的女性名人很难真正成为某种权威,相反,她们也有普通人一样的困惑和缺点。

随着类似的争论反复发生,我们或许可以进一步思考,即这种否定性政治背后更深的困境:对于什么是女性主义的表现,人们似乎并没有一个明确的共识。很多时候,这样的分歧甚至就发生在女性群体内部,如英国作家安吉拉·卡特在《萨德式女人》中所写:“人类经验具有普遍性的观念是一个骗局,女性经验具有普遍性的观念则是一个聪明的骗局。”

01 传统贤妻惹恼了谁

泰勒·斯威夫特是“传统贤妻”吗?听完新专辑后,这一问题成为了许多评论的标题。

过去一年,“传统贤妻”这一概念引发了激烈争论。该词最初流行于上世纪50年代,指那些倾向于在婚姻中扮演传统角色的女性,包括认为女性需要定位于家庭,专注精心烹饪、做家务、照顾孩子,并享受顺从丈夫的快乐。如今这类女性将相关视频发布在TikTok等社交网络,吸引了大量关注,也使这一生活方式再度进入大众视野。

为什么会将泰勒与“传统贤妻”关联在一起?有人列出一连串例证:在歌曲“Eldest Daughter”中,泰勒唱道:“当我说不相信婚姻时,那是一个谎言。”在另一首名为“Wi$h Li$t”的歌曲中,她更是这样表达自己对未婚夫的爱意:“我只想要你,有几个孩子,让整条街都像你……梦想着有一条带篮球框的车道。”批评者将这些表述解读为,泰勒一直以来都在表面假装自己是个独立女性,实际上她无比渴望男人,愿意搬去郊区,并为他生一群孩子。

一些右翼保守势力借此大做文章,希望泰勒能激励更多年轻女性看到结婚、组建家庭的快乐和意义。甚至有人在广播节目上询问泰勒,这是否会是她最后一张唱片——暗示她将在结婚后淡出公众视野,专注家庭生活。不过泰勒很快作出否认,并称这种说法“惊人地无礼”。

也有不少人为泰勒辩护,《华盛顿邮报》的一篇评论指出,想拥有房子和孩子并不意味着成为“传统贤妻”,女性主义也从来不是“独自享用沾满猫毛和男性眼泪的晚餐”,做一个独立而有力量的女性,同时发现自己在伴侣关系中更幸福,这既不是背叛,也不是矛盾,更何况泰勒一直以来都是一个无可救药的浪漫主义者,她只是终于实现了它。Vulture也在评论中指出,泰勒捕捉了一位站在传统家庭生活门槛前的千禧世代,对投入稳定生活的犹疑,与那些刻意回避争议、描绘甜蜜同居之爱的创作者不同,她选择了一种混乱的表达——既幸福又被憎恶。

为什么向往家庭和子女这样常见的愿望在当下越来越引来反感,甚至被视为一种反女性主义,是与新兴的保守势力同盟?

这或许与政治文化有关。在现实中,“传统贤妻”这样的潮流很容易与种族主义、性别歧视、恐跨等观念并置,并被一同裹挟着向保守光谱平移。《纽约时报》引用一项研究指出,互联网中“传统贤妻”的主要受众很可能是右翼男性:在与相关内容互动后,TikTok的推荐算法同步提供了19个以极右翼媒体人物为主角的视频。

更进一步地说,这也意味着当代女性主义内部正发生着微妙的转向。人们对于“传统贤妻”的不满,很大程度上来自其背后保守传统的回归,例如高度家庭主义,对异性恋规范的顺从,以及忽视女性经济独立和性自由的重要性。批评者认为,这种趋势将毁掉过去半个世纪以来取得的女性主义成果——走出家庭、争取工作权利原本是前两波女性主义运动的重要目标,但半个世纪后的部分女性却主动选择回归家庭。

这里的矛盾在于,为什么过去几年在全球范围内流行的女性出走叙事与这一回归家庭的潮流正在同步发生?“传统贤妻”以第三波女性主义运动的关键词“选择”和“赋能”来为自己辩护,她们认为女性主义没有单一的典范,真正的女性主义始终关乎选择权,能够主动选择不工作,并从这种生活方式里汲取女性能量,这恰恰证明她们才是真正的女性主义者。

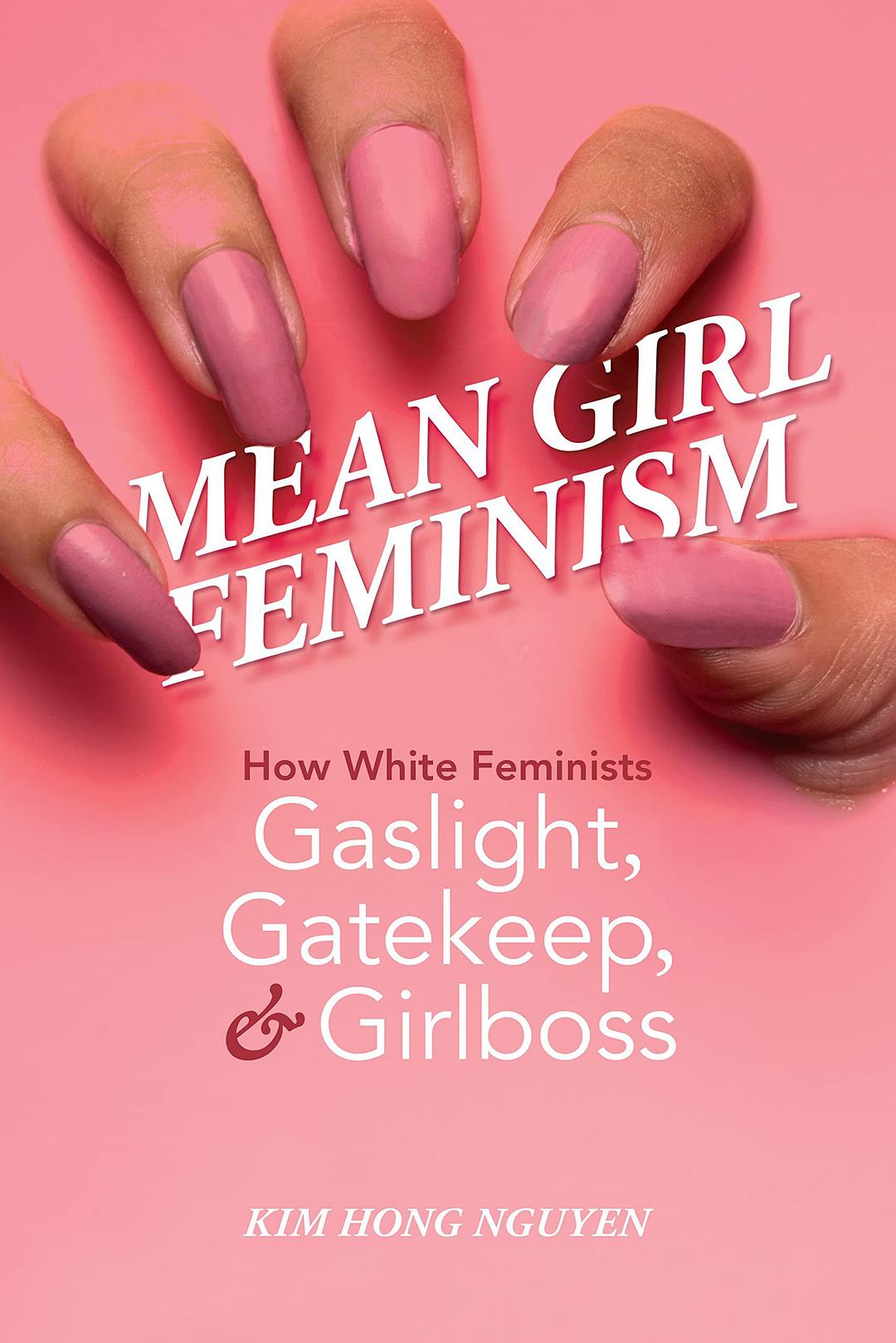

但选择从来不只是选择本身,还指向权力与身份。在《贱女孩女性主义》(Mean Girl Feminism)一书中,越南裔学者Kim Hong Nguyen毫不留情地写道:“如果选择女性主义(choice feminism)是一种认为女性所做的任何选择都是合理且应当被正当化的意识形态——即女性主义意味着一切——那么这种选择女性主义也就是一种白人女性主义。”以家庭主妇为例,她们之所以能够在不工作的情况下依附于丈夫的职业与财富,拥有这份“职业”,本身就与白人性(whiteness)及其特权密切相关。

泰勒与未婚夫凯尔斯的案例或许更适用于Nguyen所讨论的“权力夫妇女性主义”(power couple feminism)。在这种异性恋关系模型中,女性往往是与伴侣平等的独立个体,拥有自己的事业,并通过婚姻联盟实现个人影响力的进一步扩张。这些独立女性通过掌控注意力、资源与人际关系来确立自身在父权体系的位置,实现女性主义与顺性别异性父权制的共存。但这背后其实是一种忽视种族政治和多元文化社群的“家庭至上”精神,它掩盖了异性恋关系中的权力不平等,并巩固了其所试图栖身的父权系统。

Kim Hong Nguyen

University of Illinois Press 2024-9

02 如何谈性:男性凝视还是性自由?

对于女性名人更普遍存在的一种批评是,她们在大众媒体上过于明显地展现自己的身体和性欲。早在新专辑资讯发布时,泰勒·斯威夫特就因封面过于暴露的亮片紧身衣穿着引来议论。比泰勒承受更多抨击的是她的音乐伙伴萨布丽娜·卡彭特,她在新专辑封面四肢跪地的形象被指责与女性赋权背道而驰,此外,由于在演唱会上过于性感,社交网络曾流行“我17岁,害怕萨布丽娜·卡彭特”的迷因,以至于形成了一种反叙述。

的确,她们的创作中时常出现性暗示,或是直白的性欲描写。例如在最饱受争议的歌曲“Wood”中,泰勒写道:“他的爱就是打开我双腿的钥匙。”在新歌“Tears”里,卡彭特也有类似的表述:“像你应该做的那样对待我,泪水顺着我的大腿流下。”

对于这些言行,有人批评她们是在取悦男性,甚至称卡彭特为“妓女”;但也有人认为,这些对性魅力的展现完全是为了女性自身的愉悦,是主体性的表现,甚至可被视为对男性幻想及其权力结构的反讽——如果你参与并回应这种男性凝视,那你在某种程度上胜过了它;相反,执着于去对抗,反而会被视为过时、沉闷和“不好玩”的表现。

这些讨论很容易陷入一种过于简化的二分法:它是在压迫女性还是赋权?我们不得不承认,这其中的界线正在变得愈发模糊,如今我们越来越难以分辨创作者的真实意图——这可以被理解为艺术表达自身的模糊与多义性,也可以是创作者在日趋极化的舆论环境中寻求安全的手段。

实际上,这种对性欲的公开表达在流行文化中并不少见,类似的争论在过去数十年反复发生。上世纪60年代以来,第二波与第三波女性主义运动之间围绕反色情女性主义者(anti-porn)和性积极女性主义者(sex-positive)的“女性主义性战争”(feminist sex wars)似乎至今仍未结束,甚至有作者直言:“我们真的还需要这样一场讨论吗?”

现实语境显然更复杂。如果说前文有关“传统贤妻”的批评来自所谓的进步主义声音,那么这里对于性开放的批评则更容易被理解成一种谈性色变的保守文化,这不禁令人追问:为什么当代女性主义日益陷入一种难以分辨进步与保守的两难处境?

这或许与更年轻一代对于性的矛盾态度有关,尤其是Z世代。他们一方面强调对不同性态和观念的开放式接纳,另一方面又对性权利极为敏感,尤其是亲密关系中的年龄差距和权力关系,这导向的一个潜在结果是越来越多人变得性消极,并主张减少文艺作品中的性内容。

这也与过去几年发生的社会运动存在一定的关联。《纽约时报》的一篇评论指出,这看起来是将人们带回到反性骚扰运动之前的世界,但实际上,这些讨论恰恰已经将那场运动以及女性主义整体取得的进展视为理所当然,于是“女性可以毫无负担地回到那些旧有的陈词滥调,不必再与男性权力较劲”。

从这个角度看,以上案例的特殊性便得以浮现。《纽约客》在一篇评论中指出,卡彭特是在“后《罗诉韦德案》时代”最早这样做的人之一。《罗诉韦德案》曾被视为第三波女性主义的先声,它主张女性的身体权利是一种选择,这一观念在当下正被不断挑战乃至推翻。如今社会对随意性行为的道德规则或许比以往任何时候都更加困惑,人们在一连串的矛盾间争执到难以调和,比如“传统贤妻”、非自愿独身者(Incel)与满足各种性癖的约会软件同时共存,换言之,“性既无处不在又无处可寻,既必不可少又可有可无,既神圣不可侵犯又荒谬可笑。”

颇为讽刺的是,即使在这样一个女性力量崛起的时代,仍然是女性更容易成为这些审视的对象。在接受《滚石》杂志采访时,卡彭特说道:“我不想表现得悲观,但我真的感觉,我从未经历过一个女性被如此吹毛求疵、全方位受到审视的时代,我不只是在说我自己,我是在说当下每一个正在创作的女性艺术家。”

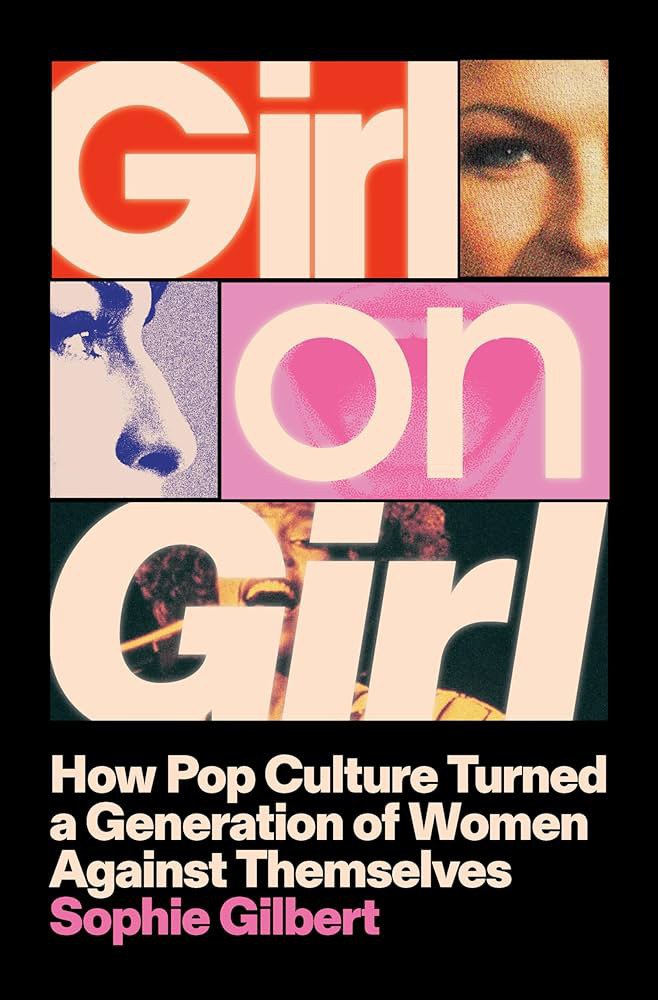

这种意识冲突背后掩藏的正是由来已久又无处不在的凝视。在今年出版的《女孩反女孩:流行文化如何让一代女性反对自己》(Girl on Girl: How Pop Culture Turned a Generation of Women Against Themselves)一书中,作家索菲·吉尔伯特(Sophie Gilbert)指出,过去二十五年里,几乎所有文化产品都或多或少反映出色情文化的影响,它以男性欲望和愉悦为导向,将女性视为被束缚、被迷恋或被虐待的物品——“(她们)要是性感的处女,要有成人电影明星般的外貌和纯洁戒指;这是任何人都无法长期维持的平衡表演。”

Sophie Gilbert

Penguin Press 2025-4

更重要的是,这样的观念不仅深刻塑造了我们对性的理解、对女性的看法,回过头来同样也“训练”了女性,如英国哲学家埃米娅·斯里尼瓦桑在《性权利:21世纪的女性主义》一书中所写:“色情不仅是描述世界的机制,而且是制造世界的机制。”

03 呼唤交叉性:我们缺少的是质疑还是相互理解?

回到开篇的问题,以上一系列争论与分歧实际上揭示了一个更深层次的问题:关于“什么是女性主义”似乎越来越难以形成更清晰的共识。进步与保守的界线一再被模糊,回归家庭可以是个人选择,也可以是与保守主义合流;表达性欲可以是女性主体性体现,也可以是迎合男性凝视。在这种状况下,我们缺少的究竟是质疑还是相互理解?

在《谁在害怕性别》(Who’s Afraid of Gender)中,朱迪斯·巴特勒提出了一个关键问题:女性主义政治是否属于联盟政治?巴特勒指出,女性主义这一范畴从一开始就深陷由种族、阶级、地缘政治位置、年龄、能力、宗教和历史等构成的复杂关系中,在捍卫女性权益之外,其它形式的交叉压迫同样需要被关注,例如有色人种女性的处境,以及女性受到的经济歧视、工作和医疗条件等。

巴特勒以排斥跨性别的激进女性主义者(TERFs)为代表,批评了当下社会的这些分裂力量:“无论好坏,各种各样的立场都可以被称为‘女性主义’,因而,让其中一个派系——其目标是审查和剥夺权益——来独占女性主义的标签无疑是荒唐的。”

[美] 朱迪斯·巴特勒 著 刁俊春 译

浦睿文化·岳麓书社 2025-9

这种困惑不由让人想到交叉性(intersectionality)这一概念。不少观察者指出,当下女性主义陷入困境的一个重要原因正是缺乏交叉性。交叉性最初由非裔美国学者金伯利·克伦肖提出,常被理解为充分地考虑各种压迫与特权的坐标系。不过斯里尼瓦桑认为,交叉性的核心洞见是,所有只关注相关群体内部成员的解放运动,都有一个共同点:此类运动只能最好地服务那些群体内部受压迫程度最轻的成员。因此,我们需要认识到每个案例背后的复杂性,警惕解放话语在实践中沦为同化政治。

以泰勒·斯威夫特为例,当西方争论泰勒是否是“传统贤妻”时,中文世界更多使用的是“娇妻”一词,但二者的语境却存在明显差异。“BIE别的女孩”的一篇文章对此进行了分析,文中指出,西方“传统贤妻”的重点在于自我认同与生活方式的选择,即家庭主妇的身份和“男主外女主内”模式,其背后反映的是西方社会经济下滑处境下女性对生活的恐惧,以及近年右翼政治的影响。而中国的“娇妻”文化则更强调两性关系中来自男方的宠爱,背后是对男性伴侣的无限抬高和包容,因此,“娇妻”在中文互联网受到的批评很多时候反映的是对异性恋关系乃至婚育的怀疑和反思。这里的语境断裂不仅源于两地女性主义所处发展阶段的不同,更与复杂的文化背景紧密相连。

对此,我们可以从学者史书美发表于二十年前的一篇题为《中国女性何时变成女性主义者?》(“When” Does a “Chinese” Woman Become a “Feminist”?)的论文得到启示。在文中,史书美指出了一个重要问题:如果女性主义并非一个普遍处境,而是受到时空、族群和性别主体性的影响,我们应该如何理解不同文化背景下的女性主义?过去共享的西方概念和分类系统又是否能够沿用?史书美以跨国接触的特殊性为例,提出了一种“接触伦理”,她呼吁我们跳出过往西方与中国二者非此即彼的框架,从伦理维度出发:当我们谈论特定的女性主义议题时,要反思个体自身的权力和立场,理解文化的特殊语境,并在此基础上展开对话,接受一种双方都能够改变对方的可能性。

参考材料:

https://www.pride.com/sabrina-carpenter-discourse#rebelltitem1

https://www.nytimes.com/2025/06/14/style/sabrina-carpenter-album-art-feminism.html

https://www.newyorker.com/magazine/2025/09/15/mans-best-friend-review-sabrina-carpenter

https://www.washingtonpost.com/style/2025/10/08/taylor-swift-tradwife/

https://www.nytimes.com/2024/05/15/opinion/tradwife-tiktok.html

Shih, Shu-Mei. “Towards an ethics of transnational encounter, or “when” does a “Chinese” woman become a “feminist”?.” differences: A Journal of Feminist Cultural Studies 13.2 (2002): 90-127.

《我们为何总试图分辨谁是真正的女性主义者?从Lisa疯马秀争议谈起》,界面文化,https://mp.weixin.qq.com/s/DGD06ed_zbbd_zq8qX81zQ

《从中国到北美:娇妻正在占领世界?》,BIE别的女孩,https://mp.weixin.qq.com/s/DqmWSS-5QjNo2TeOsyulxQ