文|徐雅琳

在齐鲁大地的历史长河中,济南天桥区犹如一条串联着千年记忆与当代活力的文化纽带,以其深厚的文化底蕴和蓬勃的文化创新,书写着新时代的文化篇章。

近年来,天桥区以“文化书院建设”为切入点,让散落的文化资源聚合成推动发展的力量。它一边深挖地域文化根脉,将泉水文化、红色记忆等融入书院课程,让千年文脉在现代社区中重新焕发生机;一边聚焦市井生活需求,在书院里开设邻里课堂、组织文化活动,让文化服务贴近居民日常。这种“文化传承+民生服务”的双轮驱动,不仅让文化书院成为点亮市井烟火的载体,更以“精神灯塔”之势引领基层治理方向,慢慢绘就出文化繁荣、治理有效的全新图景。

强机制、统资源,筑牢书院长效发展根基

天桥区深知,文化书院的长效发展离不开顶层设计的支撑与多元资源的整合。为此,将文化书院建设纳入全区“三重点”工作任务高位推进,通过建强机制、整合资源,为文化书院搭建起坚实的发展框架。

在机制保障上,出台《关于推动优质文化资源直达基层建设城乡文化社区的实施方案》,明确宣传、文旅等部门单位的职责分工,构建起“区委统筹抓总、部门协同联动、街社落地落实”的工作体系。这种自上而下的统筹协调,让文化书院建设避免了“各自为战”的零散化问题。截至目前,创新打造“西望里”“康成号 幸福里”等8个特色文化书院,建成非遗工坊、亲子阅读空间等870余处特色功能室,涌现出“善行北关・幸福直播间”等40余个“云课堂”,年均服务居民超20万人次,宝华街街道康成花园社区更是成功入选全省文化社区(文化书院)建设试点。

资源整合是文化书院建设的“源头活水”。天桥区打破部门壁垒,整合各街道、文旅、党史等部门单位及第三方社会组织力量,深度挖掘区域文化特质,编制了涵盖红色文化、蓝色泉水文化、绿色生态文化、金色黄河文化、橙色工商文化的100余项“五色文化”书院课程。为确保资源精准落地,天桥区坚持清单化推进模式,推出涵盖文化服务、亲子教育等150余项内容的课程资源清单和阵地资源清单,同步指导各试点文化书院建立特色课程和师资力量清单,让文化服务供给既有“区级统筹”的广度,又有“社区特色”的精度。

厚底蕴、谋创新,激活千年文脉持续活力

从跨越千年的泺口古渡到灵动的五龙潭泉韵,从厚重的工人新村工业遗址到秦琼故居的文化印记,天桥区的每一处都镌刻着文化的基因。正是这份流淌在街巷间的千年文脉,成为文化书院建设的“根”与“魂”。

为让这份文脉在现代社区中“活”起来,天桥区通过场景设计、课程开发与活动落地等方式,将文化书院打造成连接传统与当下的核心纽带。

在文化传承上,各试点文化书院因地制宜,打造特色文化场景。北坦街道北关社区文化书院以深化“善行北关”品牌为抓手,打造书香阅读空间、理论实践空间和文化传承空间,不仅丰富了居民的精神文化生活,更让“善行”文化深入人心。社区老年大学里,银龄群体在书法、绘画中找寻晚年乐趣;青年夜校中,中青年群体在职业技能培训中提升自我;社区少年宫内,孩子们在非遗传承中感受传统文化的魅力。在这里,书院成为了连接过去与未来的桥梁,让千年文脉在现代社会中焕发新生。

文化的生命力在于创新。天桥区在文化书院建设中,注重将传统文化与现代元素相结合,创新文化传播形式,激活文化基因。

以无影山街道翡翠郡社区为例,书院以“和”文化为核心,打造了“翡翠·和之美”文化书院品牌,不仅提升了社区文明实践讲堂、图书阅览室等室内文化阵地,还拓展健身广场、红色文化宣传长廊等室外“微空间”,将“和”文化浸润到网格深处。此外,社区还充分利用新媒体技术,打造了“幸福翡翠·彤心共享”线上平台,将社区文化活动传播到更广泛的受众群体中。这种线上线下相结合的文化传播模式,不仅拓宽了文化传播的渠道,更增强了文化的吸引力和感染力。

当然,文化的繁荣离不开人才的支撑。

天桥区在文化书院建设中,高度重视人才队伍建设,通过引进、培养、挖掘等多种方式,汇聚了一批批文化能人、草根达人和社会志愿者,为文化书院的发展提供了强大的人才保障。

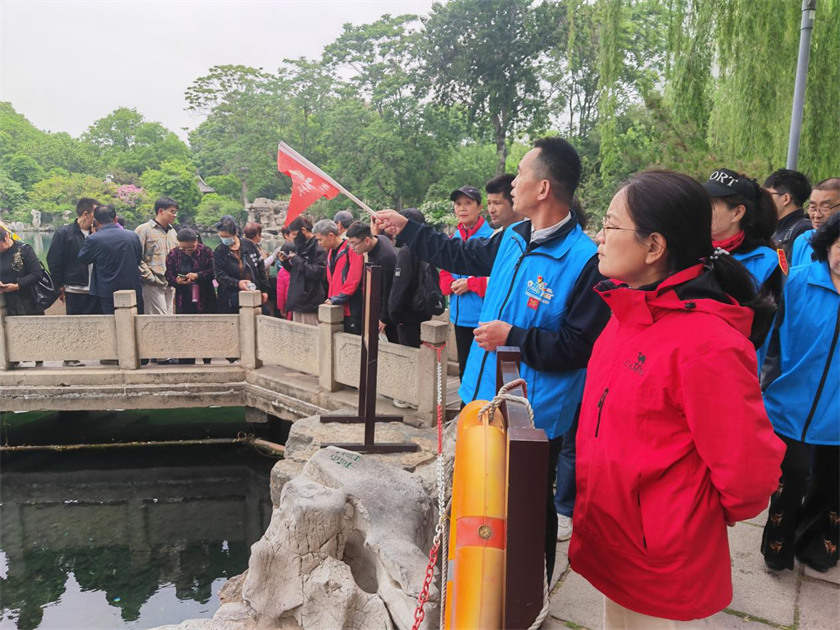

宝华街街道康成花园社区依托“康成号 幸福里”文化书院,组建了合唱团、旗袍秀队等19支文艺团队,构建了“专业引领+群众参与”的文化活动生态;官扎营街道世茂天城中心社区则以“社区文化能人”为纽带,带动200余名居民组建各类特色文化队伍,形成“一人带动一群、一群活跃一片”的传播效应,真正激活了基层文化创新的内生动力。

提素养、解民忧,凝聚基层治理内生动力

文化书院不仅是文化传承的阵地,更是居民素养提升的摇篮。它以“全龄覆盖、精准服务”为导向,既通过文化浸润涵养精神素养,又依托民生服务化解群众难题,让基层治理的活力从群众需求的满足中自然生长。

在堤口路街道金色阳光社区,文化书院以“向阳而生 全龄共融”为理念,构建了全龄共享式文化书院生态圈。他们针对老年、中青年和幼儿等不同群体,分别开设了银龄乐龄坊、阳光筑梦行和阳光伴成长等特色课程,满足了居民多样化的文化需求。

这并非孤例。在工人新村北村街道北村东社区,97%的工人后代通过“印象·工人新村文化展览馆”触摸父辈的奋斗史;宝华街街道康成花园社区文化书院则每月开展“非遗进社区”活动,邀请面塑、剪纸非遗传承人现场教学,还开设“长者智能手机课堂”,帮助老年居民跨越“数字鸿沟”,让传统文化传承与民生服务需求在书院里实现双向奔赴。

更深层的变革发生在精神层面。当南村街道西区社区“文艺宣讲小分队”将党的二十届三中全会报告编成山东快书,当各书院普遍开展的“我们的节日”系列活动让端午包粽、中秋赏月等习俗成为邻里相聚的纽带,让孩童在动手实践中读懂传统节俗的文化密码,文化自信已然从理论概念转化为可感可知的情感体验。

这种浸润式、沉浸式的教育,比任何说教都更具穿透力——正如朝阳街社区居民所言:“我们的社区叫朝阳,我们的社区像朝阳”,这种发自内心的归属感与自豪感,正是文化自信最坚实的根基。 而在“解民忧”的民生实践中,无影山中路社区文化书院的举措更显温度。书院为老年人开设合唱、古琴课程,丰富晚年生活;为青少年开放“星谷书屋”和“四点半课堂”,解决家长“看护难”问题;为就业困难群体提供家政、养老服务技能培训,助力实现家门口就业。这些“精准对接需求”的服务,不仅让文化书院成为民生保障的“贴心人”,更让居民在获得感中主动参与社区建设,最终凝聚起基层治理的强大内生动力。

济南市天桥区的“文化书院”建设,是一场文化自信的生动实践。在这片充满活力的土地上,文化不再是束之高阁的陈列品,而是成为了推动社会进步的重要力量。未来,天桥区将持续以文化书院建设为载体,链接多元共建主体、打造便民文化场景,推动更多优质文化资源精准下沉基层,让文化滋养群众生活、赋能区域发展。