界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

《织风暴》

新星出版社·新经典文化 2025-10

在惯常的线性叙事中,进步天然地意味着金钱的增长、资本的累积或史诗事件的展开,日常生活则是被忽视甚至贬抑的对象,《织风暴》或许是对这种逻辑的反拨。郭玉洁将目光对准五位当代女性的日常生活,地域、阶层与代际的差异并未将叙事打散,而是彼此映照,提示着她们的共同困境。作者没有止步于对琐碎生活的描写,反而抓住了“进入历史的瞬间”:日常生活是围绕现实秩序展开的,失序的时刻,就是改变发生的契机。

面对具体议题,一劳永逸的许诺往往是空泛的。在本书中,五位主人公以不同的行动回应各自的困境,一声微弱的叹息、一阵短暂的沉默、甚至一场脑海中的坠落,都是一次微小的胜利。代际的变量则提示我们,这些微小的胜利终将织成风暴,让自由显影。

《删除咒骂》

南京大学出版社·守望者 2025-10

1974年4月,理查德·尼克松因国会传票被迫向众议院司法委员会提供白宫录音系统的内容,于是下令整理这些录音文稿。尼克松粗略检查后,震惊地发现白宫核心圈的对话中夹杂大量粗口,于是命令将所有脏话一律替换为“Expletive Deleted”。二十余年后,安吉拉·卡特以此命名自己的书评集,她的父亲是一位苏格兰记者,传给了卡特“粗俗的语言和对印刷品的喜爱”,于是她经常不得不在书评发表前紧急修改——用蓝笔涂掉自己的本能反应“烂透了”。

嘲讽好莱坞、拆解性别权力、抨击生育制度……这部书评集首版于三十年前,探讨的议题却非常具有当下性,卡特直率利落的文风读来也不会有滞涩感。在她想象的未来世界中,信息和叙事愉悦感通过电子途经传播,而书籍会成为古雅的小众爱好。即便如此,她仍然用阅读和写作坚守自己的时代:用阅读造出语词之墙,这一面墙干扰无线电波,进以护卫灵魂。如今重读这部书评集,更像是一场对纸质书的漫长告别。

《破裂年代》

广东人民出版社·无名者 2025-8

一战战败后,德国经济崩溃,政府为解决财政赤字,开始了疯狂的印钞运动,最终引发恶性通货膨胀,中产沦为赤贫,数百万人失业,受过良好教育的青年找不到工作。面对严重的内部危机,纳粹将矛头指向犹太人,称其“贪婪成性,操纵经济,背叛了勤劳的工人阶级”,毫无根据的言论在民间传播,犹太人渐成人民公敌。与此同时,国家安全话语被不断泛化,政府推行连坐制度,揭发检举成为普通民众的义务,人们往往为泄私愤互相检举。然而,彼时德国民众还处在民族主义的狂热中,他们期待一位政治强人洗刷《凡尔赛条约》的耻辱,将自我定位为被锁链束缚的受害者和被压迫的民族……阅兵和奥运游行正是以民族为名的整合:复杂的问题被浓缩成简单的口号和明确的象征符号,政治表态永远比社会分析省力。

迈克尔·威尔特在书中描绘了这样一幅并不陌生的社会图景,今日美国的保守化和极端化提醒我们,纳粹主义并未远去。“纳粹”这个语词或许已经不再具有穿透性,沦为互相谩骂的空洞符号,它的思想仍然在日常生活中蔓延。威尔特的写作横跨魏玛共和国与纳粹德国的历史,他引用了大量普通人的日记,或以“善意”的爱国情绪将暴行合理化,或将责任转嫁至纳粹领导层。“人们并非有意地创造历史,而是自然而然地实现了它”,这份聚焦普通人的历史书写似乎也在向后人发问:在狂热的政治愿景破灭后,如何重建个体的价值和意义感?

《现代世界女性史》

上海教育出版社·万镜 2025-10

为什么女性经常被作为媒体噱头,却很难在历史叙述中出现?既然大部分历史叙事中女性都不在场,那么历史如何才能宣称自己的普遍性?邦尼·G. 史密斯认为,男性权力通过女性的缺位得以凸显。只有男性才能被计入历史,这便是性别化的历史书写——历史的“性别机制”。父权制的传统史学热衷制造英雄和传奇,预设人的行为出于绝对理性,许多声称女性主义的书写仍然沿此逻辑,片面地宣扬少数特权阶层女性,这不过是对父权制的小骂大帮忙。

在作者看来,女性史应该是批判性的,即对男性历史版本的对抗与反拨。这意味着不单单去建构一系列女性英雄形象,而要以另一种历史叙事正面质疑男权主导的历史书写,曝光其中隐含的性别机制,继而解构性别化的、缺陷重重的父权制,在这一过程中,作者也在不断对自身进行批判和反省,这正是保持理论生命力的关键。值得一提的是,作者为自己的理论武器提供了详细说明,从“行为主体性”、“交叉性”到“性态”,读者可以自由选取,带着它们进入女性的世界史。

《欧洲城市现代史:从1815年至今》

广西师范大学出版社·新民说 2025-8

提到欧洲城市时,不少人会下意识地想到伦敦和巴黎,其余的城市千城一面,不过是双城记的变体。《欧洲城市现代史》是对这种刻板印象的反拨,作者通过亲身行走,让读者在文字中穿行于里加的露天市场与雅典的古典遗迹,并且援引城市化率、人口流动的精准数据,其阅读体验更像是生动的学术游记。同时,本书也对技术与传统、全球化与地方性的张力进行了细致探讨。例如,那不勒斯以小贩经济、港口劳务主导的 “非正式秩序”,成为不输巴黎的文化名城,两百年的时间跨度也足以让读者想象莉拉和莱农的成长环境。阅读本书的过程,也是一次寻找可能生活的邀请——想象一座地铁与CBD之外的现代城市,正是想象现代性的多元面孔。

《从弗洛伊德到百忧解》

译林出版社 2025-8

为什么人身体的其他器官生病了会得到同情,唯独大脑不会呢?我们今天生活的时代对不同的种族、宗教和性取向展现了前所未有的宽容,但作为一种每四人中就有一人面临的非自愿的医学状况,精神类疾病却被指认为“疯子”和“神经病”。即使精神病学已经摆脱了意识形态和伪科学的质询,精神疾病的医生和患者仍然承受着社会污名。

美国精神病学协会前主席杰弗里·A. 利伯曼希望终结精神疾病的污名——通过直面历史的方式,他用人物轶事、临床案例、科普知识串联起精神病学一百多年来的发展,毫不避讳人类探索精神疾病以来荒诞无稽的“黑历史”。更加可贵的是,利伯曼的历史写作并非事后重构而成的神话,而是亲身参与了这一学科的变革和发展,与书中呈现的对象多有交集。对作者而言,观照内心并非避世的自我规训,直面自己反而是对抗社会治理术的积极尝试。多一个人了解精神疾病的真相,社会对精神疾病患者就会多一分理解和尊重。

《中式园林的秩序》

湖南美术出版社·浦睿文化 2025-10

如果说秩序井然的西方建筑是现代性的象征,那么中式园林更像是一种精神装置,效法自然,营造一个安顿人心的世界。在本书中,朱良志不仅选取了著名园林的案例,还结合历代诗歌、散文、笔记等文献资料,呈现中式园林“反秩序的秩序”,即以自然的内在节奏为基准,去除人工雕琢的痕迹。此外,作者没有局限于单面叙述,也加入了许多“西人看中国”的历史轶事,以园林为切口,尝试讨论中西文化与生命哲学的差异。

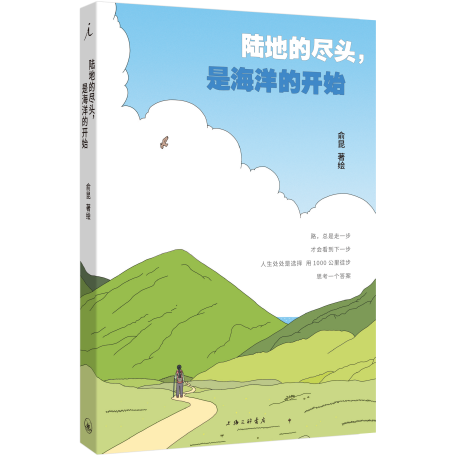

《陆地的尽头,是海洋的开始》

上海三联书店·理想国 2025-9

从法国出发,横穿西班牙的1000公里,坐公交车只用一夜,徒步却需要33天 。将一路的见闻写下来,或许需要十年。面对人生的困惑,逃跑和出走是两种选择,俞昆选择了后者,在行走途中叩问自己。

过去几年,由于社会流动的放缓,“出走”渐成一种文化症候,它允许人们将日常生活悬置起来,目睹生命的多种可能性,与不同的人迅速相遇又告别。在这部漫画集中,作者遇到了一路行乞的比利时糕点师、辞职的法国公务员、休学的美国男孩、在旅馆后院哭泣的女孩……一个合意的旅伴可能明天起就消失人海,讨厌的面孔却可能频繁遇见,这些事件共同构成人生的地方性知识,试图拼凑出答案。某些时刻,我们甚至必须丢下某些烦恼来让自己不被行囊压垮,“最远要打算的事,就是今晚要住在哪里和吃什么……对过去的执念和对未来的焦虑,在略带禅意的行走间,开始溶解,汇聚到眼前的每一步里,”跬步与千里如此串联起人生,这或许就是“当下的力量”。