文 | 白杨

2025年时间过半,东北老工业基地交出了一份别具深意的答卷:黑龙江省地区生产总值7087.7亿元,同比增长5.1%。这一增速不仅较上年同期提高3.6个百分点,更在产业结构与动能转换中呈现出“老工业基地”的深刻蜕变。

从装备制造爆发式增长到外贸格局的悄然重构,数据背后是黑土地经济韧性提升与新增长逻辑的萌芽,既非资源红利的简单延续,也非沿海模式的复刻,而是一股源自冻土之下的热力正在悄然涌动。

装备制造业异军突起

当全国工业仍在复苏中承压时,黑龙江的车间已传出不同的轰鸣。上半年,全省规模以上工业增加值同比增长5.2%,较上年同期大幅提升10.8个百分点,装备制造业更以17.0%的增速一骑绝尘,成为工业增长的核心引擎。

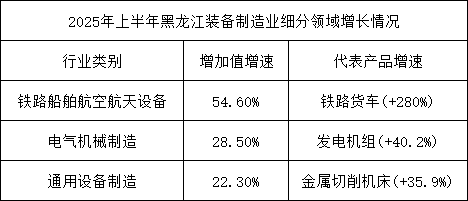

装备制造业的结构性突破成为关键亮点,铁路船舶航空航天设备制造业增加值激增54.6%,铁路货车产量同比增长280%;电气机械制造业增长28.5%,发电机组产量提升40.2%;通用设备制造业增长22.3%,金属切削机床产量提高35.9%。

铁路货车产量同比增长280%的数据背后,折射出全球供应链变动带来的特殊机遇。当国际贸易通道转向亚欧陆路,黑龙江装备制造企业正在承接大量轨道运输设备订单。

这些重工领域的爆发,与部分城市依赖新能源汽车的路径截然不同。黑龙江的工业复苏,根植于重型装备与战略产业的厚积薄发。没有颠覆式的产业神话,却有扎实的渐进蜕变。

投资结构同步印证了这一趋势。在全省固定资产投资整体下降1.5%的背景下,工业技改投资逆势增长67.1%,高技术制造业投资增长达31.1%。当传统路径式微,技术升级正成为企业重塑竞争力的核心选择,彰显龙江企业正通过技术升级重塑竞争力。

工业技改投资的高增速,不仅是数字的跃升,更是企业转型的集体宣言。当“老字号”工厂开始更换智能机床、升级电气设备,这种静默而坚定的技术革命,正从内部改变黑龙江工业的现状。

更值得关注的是微观活力。民营工业高速增长,规模以上工业民营企业增加值同比增长9.3%。哈尔滨东安实业等一批专精特新“小巨人”企业产值同比增长9.8%,在精密零部件领域构建起不可替代的竞争优势。更可贵的是,民间投资的逆势增长昭示了经营主体的信心,正在政策与市场的共振中悄然修复。

向北开放成为外贸新支点

当东部沿海承压于全球需求波动,黑龙江却在外贸寒冬中划出一道暖流。据哈尔滨海关发布信息,2025年上半年,黑龙江省货物贸易进出口总值1601.2亿元,创历史同期新高,同比增长2.4%。其中,出口466.8亿元,机电产品、劳动密集型产品成为出口主力,推动出口同比增长16.9%。

黑龙江外贸逆势突围的原因在于市场结构的战略重构,深度绑定新兴市场,对共建“一带一路”国家进出口1440.1亿元,占全省外贸89.9%;同期,对其他10个金砖国家进出口1275.1亿元,同比增长3.6%,高于整体增速1.2个百分点。

曾经作为“资源通道”的边境省份,如今正转型为面向俄蒙及中亚的机电与轻工产能基地。在哈尔滨海关的统计数据中,机电产品已超越农产品,成为出口增长的主引擎。这种依托地缘优势的贸易重构,为内陆省份参与全球化提供了新范式。

农林牧鱼新赛道,服务业双面图景

在农业数据中,一个细节尤为亮眼,桦树汁采集量达8.8万吨,创历史新高。这种曾被视为林区副产品的汁液,如今成为林业经济的“新增长点”。与之呼应的是,中草药种植增长20.5%,刺五加产量增36.5%;畜牧业中,和牛出栏增长64.5%,有机奶产量激增51.4%。

这些特色产品共同描绘出另一幅产业图景,黑龙江没有盲目追求“规模化农业”,而是在生态优势中寻找高附加值赛道。当传统种植养殖增长平稳时,特色产品成为农业升级的突破口。林下经济的价值被重新发现,森林不再是沉默的资源储备,而是流动的“绿色银行”。

在三产服务业上半年5.6%的增长背后,则是一幅消费性服务业(文旅、娱乐、体育等)活力与生产性服务业(信息传输软件、金融、商务服务等)平和的图景。文旅产业异常活跃,接待游客增长13.8%,旅游消费增长25.8%;体育产业营收增长24.4%,娱乐业增长14.6%。与之形成对比的,是信息传输和软件业的温和增长(2.4%)。

这种分化揭示了黑龙江服务业的真实面貌,当文旅消费成为新引擎,数字经济仍在缓慢起步。互联网及相关服务虽增长14.6%,但体量有限。服务业的结构性问题依然存在,过度依赖消费驱动,生产性服务业发展滞后。消费复苏的暖流与数字经济的寒流并存,构成冰火交织的独特景观。

收入与消费形成良性循环

经济回暖最终要落于民生获得感。上半年黑龙江全体居民人均可支配收入达14881元,同比增长5.3%,但在具体数据上,一个细微的变化意义深远。农村居民收入增速(5.6%)超越城镇居民(4.8%),这一现象在城乡差距显著的东北地区具有标志性意义。

特色农业的高增长成为重要推力,当和牛、有机奶、桦树汁等高附加值产品打开市场,农民成为直接受益者。收入差距进一步收窄,也折射出乡村振兴的实效。

消费市场也在同步呼应,社会消费品零售总额增长5.1%,通讯器材、家用电器等升级类商品销售增速分别达65.5%、42.7%,新能源汽车零售额激增54.1%。曾经依赖能源消费的黑土地,正展现出新消费图景,这既是对政策的响应,更是居民钱包鼓起来后的自然选择。

这些升级类消费的繁荣,与居民收入增长形成良性互动。尤其值得注意的是,在消费领域,全省网上零售额增长13.2%,显示数字经济正在突破地域限制,让边陲省份的消费者同步享受现代商业红利。

静水深流的变革力量

5.1%的增速背后,是多重变革因子的共同作用。车间里工业技改67.1%的高增速正重塑制造基因,边境线上机电产品取代资源成为外贸新支柱,林间桦树汁与有机奶开辟高附加值赛道。这些静默发生的量变,勾勒出老工业基地转型的独特路径,没有惊涛骇浪的产业颠覆,却有冻土之下持续涌动的热流。

当农村收入增速超越城镇0.8个百分点,当民间投资在寒冬中逆增14.8%,数据昭示的不仅是经济韧性的提升,更是内生机制的激活。面向未来,深化向北开放的贸易重构与持续技术革新的制造升级,将成为龙江从“稳中有进”迈向“进中提质”的双轨。

这片黑土地的蜕变或许缓慢,却因扎根现实而更具可持续性。这种静水深流的力量,恰是寒冬地带最珍贵的生长方式。

(本文数据全部来自:黑龙江省统计局发布的《2025年上半年黑龙江省地区生产总值统一核算结果》、《2025年上半年全省经济运行情况》)