又一颗小行星以中国科学家的名字命名!

为了表彰我国著名的空间飞行器总体、信息处理专家、中科院院士叶培建为推动我国卫星遥感、月球与深空探测及空间科学快速发展所做出的突出贡献。

国际编号为456677的“叶培建星”8日在中国空间技术研究院举办的“叶培建星”命名仪式暨小行星探测学术报告会上正式获得永久性小行星命名。

自此,“叶培建星”与以钱学森、杨振宁等科学家命名的小行星一样,“把中国人的探索精神高悬广袤星空”。

“叶培建星”命名仪式现场(图片来源于网络)

小行星命名的那些事

小行星命名是一项国际性的、永久性的崇高荣誉。正如康德所说:“世界上有两件东西能够深深地震撼人们的心灵,一件是我们心中崇高的道德准则,另一件是我们头顶上灿烂的星空。”

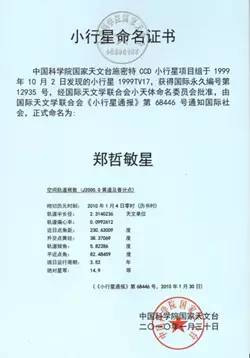

小行星的名字一般是由两部分组成的:前面一部分是一个永久编号,后面一部分是一个名字。下面这份“郑哲敏星”的命名证书,就给出其永久编号为12935。

小行星的命名权现在一般属于发现者,国际小行星命名委员会一般是根据发现者的提议而进行命名的。小行星经由国际小行星命名委员会命名后,便由国际小行星协会公告各天文组织,从而成为国际性的永久命名。

此次命名的“叶培建星”是火星和木星轨道之间绕太阳运行的一颗小行星。2007年9月11日,它被中国科学院紫金山天文台首先发现。2016年6月,中国科学院紫金山天文台推荐命名“叶培建星”,2017年1月12日获国际小行星命名委员会批准。

小行星的命名规则都有哪些呢?

(1)尊重小行星发现者的提议;

(2)一般仅授予在某领域有突出贡献的个人或者团体;

(3).地名和事件也可申请命名;

(4)政治家、军事人物或者政治、军事事件,必须在逝世后或发100年才能命名字

此外,天文专家们观测到一个小行星后,不能马上确定它是个新发现的或者是被别人发现过,这时只能给它一个临时编号。

这颗小行星在至少4次回归中被观测到,并且它的运行轨道被精确确定后,国际小行星中心将给它一个永久编号。

至此,小行星才算发现成,一般其过程常常要经历数年之久。按照惯例,小行星发现后,由发现者在发现10年内命名,即给定一个名字。

小行星资源开发:

中国只要去做,10年内能做到去小行星采矿

在“叶培建星”命名仪式上,叶培建院士表示,小行星资源开发必将是未来航天发展方向之一。“我国只要去做,10年内就能开展示范性工程;要实现大规模开采,大约需要50年左右。”他说。

叶培建(资料图)

空间到底带给我们哪些资源呢?

叶培建院士是这样说的:

我们如何开发利用这些资源呢?

叶培建在会上表示,利用小行星天体自身的轨道特性、物质特性等,开发的可能性有很多。例如有些小行星稀有金属含量能达到地球的数倍,价值几十万亿美元;小行星整体也可以作为巨型航天器进行开发。目前主要的设想方案,包括将其作为资源开发平台和星际航行平台。

小行星资源开发利用(图片来源于网络)

设想很美好,但现实中却有许多技术上的难关需要突破。

例如,小行星探测在“选、探、控、用”等方面涉及诸多关键核心技术。

对小行星资源进行开发利用时,首先要攻克原位资源利用技术。

叶培建说,这是勘测、获取地外天体的天然或废弃资源,用于维持可长期在地外生存产品和服务的技术。

包括对目的地的勘测、勘探,原始资源的采集和预处理,原始资源转化为推进剂、能源、生保等消耗品的加工生产过程,以及支持原位资源利用的工厂和设备支持。

目前,加快小行星探测已经成为国内学者和专家的共识,深空探测已列入“十三五”国家重大专项,小天体探测发展路线日渐清晰。

“随着嫦娥五号探测器、火星探测器等深空探测任务的实施,我国小行星探测的步伐将进一步加快。”叶培建说。

出品:“科学与中国”院士专家巡讲团

制作:中国科普博览

监制:中国科学院部工作局

“科学与中国”院士专家巡讲活动是中国科学院学部发起,由中科院、中宣部、教育部、科技部、工程院、中国科协共同主办的高层次公益性科普活动。精彩内容关注“科学与中国”官方网站(cs.kepu.cn)。网站委托单位:中国科学院学部工作局,网络传播合作伙伴:中国科普博览,技术支持:中国科学院计算机网络信息中心。