新一轮城市规划下,青岛正有意促成东岸、西岸和北岸城区“抱团发展”。

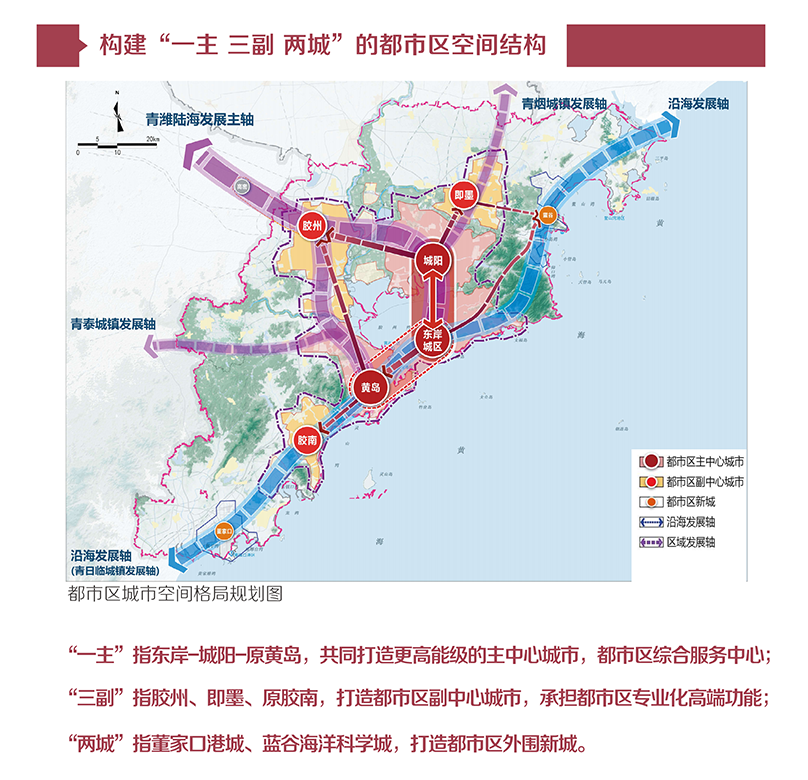

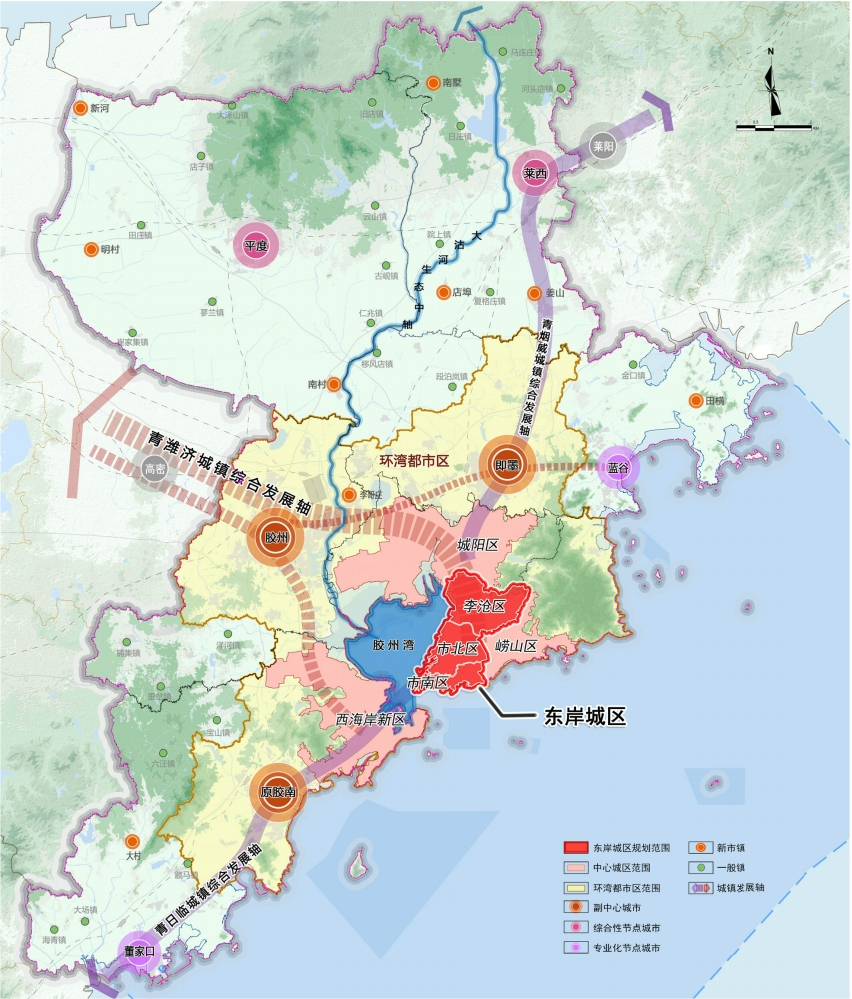

在今年4月发布的《青岛市国土空间总体规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》)中,首次提出构建“一区、两极、两城、多点”的市域城镇发展格局。其中,环湾都市区作为核心承载区,被置于青岛未来十五年发展的战略中心。

作为环湾都市区重要组成部分,东岸、西岸、北岸三大板块分别被赋予了差异化的定位与产业期许。但三大板块之间的产业衔接却相对薄弱,如何形成三大板块之间的产业衔接带,尤为关键。

《规划》中不仅确立了青岛“现代海洋城市”与“国际性综合交通枢纽城市”的战略定位,更对环湾都市区的产业布局进行了结构性重构。东岸、西岸、北岸三大板块均被赋予鲜明的功能分工。

其中,东岸城区作为传统核心区,正向“总部经济+高端服务”转型,着力打造商务金融与科技创新中枢;

西岸城区依托董家口港,重点促进海洋产学研深度融合,打造海洋产业集群。

北岸城区则借力即墨汽车产业基础与胶东临空经济区,重点培育新能源汽车产业链与航空物流体系。

随后,东岸城区率先作出响应,青岛市自然资源和规划局官网发布“东岸城区(市南、市北、李沧)国土空间分区规划(2021—2035年)成果公示”,促成区域融合发展的意图溢于言表。

而在东岸、西岸和北岸城区各自推动资源整合、实现产业抱团凝聚的同时,三大板块之间的衔接薄弱,却又制约着青岛环湾发展的能级跃升。

胶州湾东岸的金融资本、科技人才资源难以高效辐射西岸的船舶制造基地;北岸即墨的新能源汽车零部件企业,与东岸高校实验室的技术转化通道尚未打通。

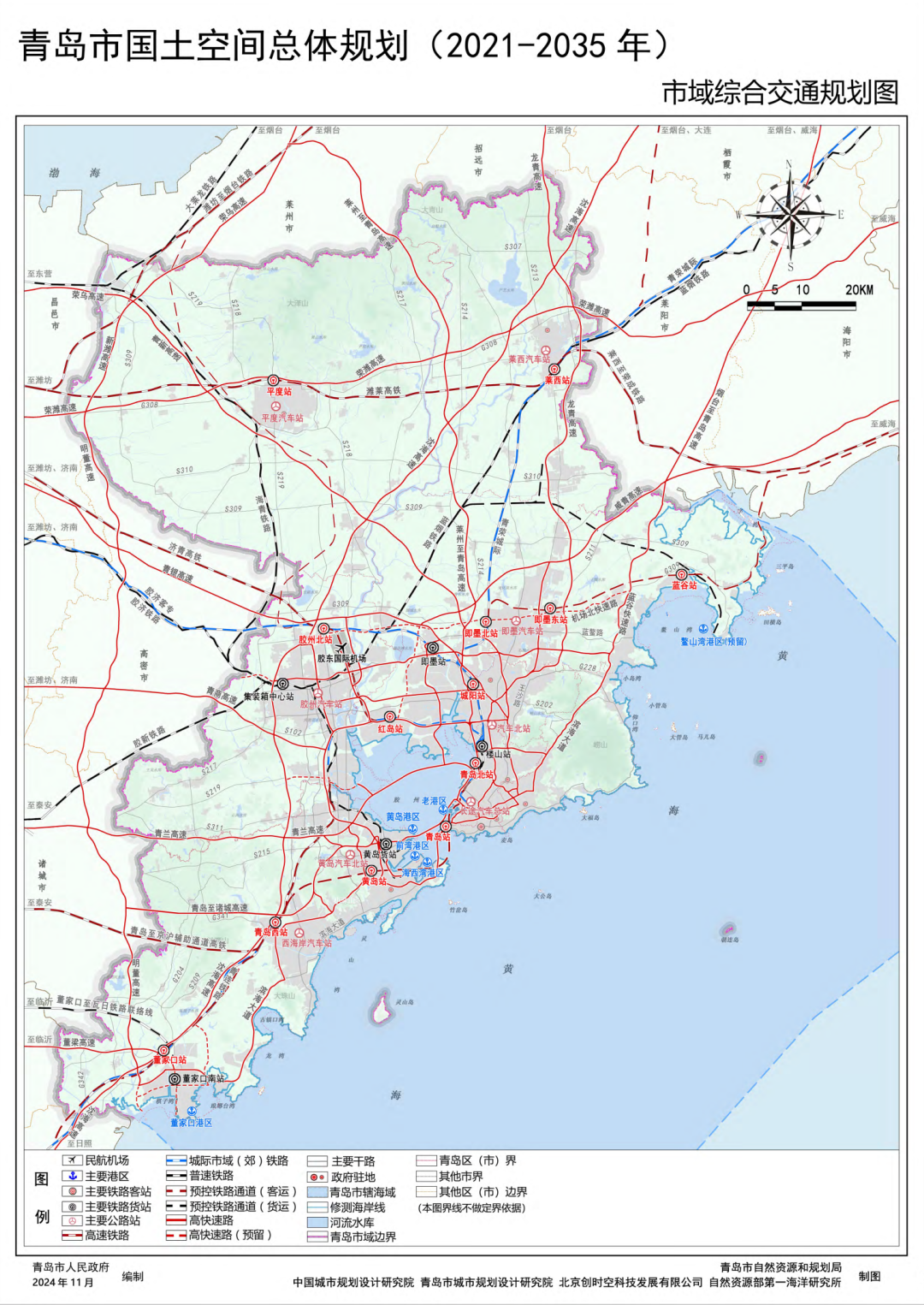

究其原因,地理区位所造成的交通物理断层与产业链断层,影响良多。

目前,环湾路网呈“放射状”而非“网络化”,跨海通道日均拥堵时长超6小时,物流成本居高不下。

这种“断层”在规划布局中已有预警,《规划》预留了105平方千米战略留白用地,重点布局于板块交界区域,正是为衔接带建设预埋空间伏笔。破题的关键,便在于打造多层次产业衔接带。

以东岸城区向北拓展为例,崂山余脉如一道绿色屏障,其西麓在李沧与城阳之间挤压出一条仅约3.5公里宽的狭长“隔阂带”。

如今,伴随创新产业的注入,智慧产业的“缝合线”在这里开始铺设。

李沧北部、十梅庵区域及城阳南部,正从传统工业区向研发设计、信息技术、高端智能制造转型。人流、技术流、信息流的交汇,不仅弥合了李沧与城阳的物理距离,更向北渗透进北岸城区,影响白沙河北岸城市副中心,进而激活老城阳核心区的升级潜力。

西岸与北岸城区之间的衔接,面临同样的困境。小珠山如同一道无形壁垒,将新区核心与南部的老胶南城区分隔。山麓东侧形成的约2.6公里宽“隔阂带”,曾让一体化融合步履维艰。

破解之道,落子于以“东方影都”为核心的影视文化产业。灵山卫区域,这座影视产业链的关键枢纽,正以蓬勃之势崛起于隔阂带之上。摄影棚集群、后期制作基地、影视旅游配套……一个“产、城、影、游”深度融合的生态圈在此构建。

光影艺术不仅创造了巨大的经济价值与就业机会,更以其独特的文化魅力和吸引力,打破了物理和心理的双重隔阂。人流因影视而聚,南北城区因共同的产业梦想而联动。

崂山与小珠山造成的两大“隔阂带”,在智慧产业与影视文化等新兴力量的精心“填充”下,从断裂带逆袭为产业融合的黄金走廊。

这背后,离不开交通动脉的畅通。胶州湾第二海底隧道、重庆路高架桥、地铁7号线、8号线南段、15号线……一张高密度、多层次的立体交通网正以前所未有的力度在北岸编织。

作为向东岸、西岸衔接“枢纽”的北岸城区,也在产业要素的高效流通中,架构起日渐清晰的产业版图,智能制造、生物医药、临空经济等产业快速集聚、升级。

湾区经济的本质在于要素的自由流动与功能的互补共生。当东岸的创新智慧、西岸的影视浪潮、北岸的枢纽潜力,在产业缝合与交通贯通的催化下交互,青岛才算真正进入“环湾”时代。