文|马超

在哈尔滨信息工程学院的非遗工坊里,设计专业的学生正用刻刀在具有韧性的鱼皮上“跳舞”。非遗传承人王桂荣俯身与同学说:“鱼皮纹路是自然的密码,最后的设计作品要让它‘会说话’。”另一侧教室里王兆丽老师,则在指导同学们将赫哲族图腾纹样应用到餐饮空间设计中。

非遗传承人进校园,让“活化石”根植于现代课堂

自2024年秋季学期起,学院启动“鱼皮画韵——传承非遗之美”项目,特邀王桂荣团队驻校教学。在赫哲族鱼皮画实验室,传承人一对一辅导学生从鱼皮鞣制、纹样雕刻到现代设计转化,将赫哲族“逐江而居”的渔猎文化基因注入教学实践。“以前只在博物馆见过鱼皮画,现在我能将龙江非遗文化切切实实的用在设计中”环境设计专业学生举着作品兴奋地说。每场课程讲座,均可谓,座无虚席,“非遗热”也印证了青年对文化根脉的渴望。

传统符号碰撞现代设计的课程创新

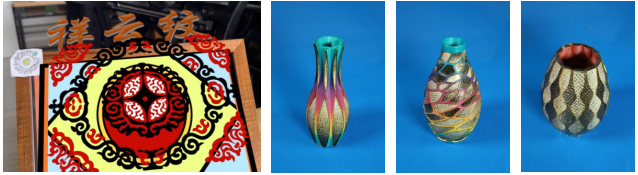

学院突破传统工艺课框架,推动非遗与专业课程深度嫁接。学生在非遗类课中解析赫哲族纹样、图腾语义,将其转化为未来设计作品中的视觉标识。同时,依托学院3D打印实验室、陶艺室等,将鱼皮浮雕纹样数字化建模,并与陶艺作品进行结合,形成具备创新性的非遗作品。

扎根国策将课桌推向广阔天地

学院的探索精准呼应国家战略,以“非遗进课堂”落实《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》中“要加强中华优秀传统文化教育,强调坚定文化自信”的政策要求。学院的马超、赵越等老师,先后依托非遗工坊参与中华职业教育社、黑龙江省教育厅等单位的科研课题项目,从而丰富龙江本土非遗课程的理论建设。未来计划联合更多非遗传承人、非遗机构共建“赫哲文化数字基因库”,开发AR纹样设计工具包,让非遗从“静态保护”迈向“动态生长”。