编者按:1962年,沃森、克里克与威尔金斯因研究DNA双螺旋结构模型的成果,而共同获得了诺贝尔生理学或医学奖。但是,他们真的是第一个发现双螺旋结构的人吗?日本科学家福冈伸一在《生物与非生物之间》一书中指出,从某种意义上说,他们三人一起“剽窃”了科学家罗莎琳德·富兰克林的研究成果。

防不胜防的诱惑

无论是《自然》《科学》这样的顶级科学杂志,还是其他发表论文的专业期刊,大家采取的都是 “同行评审”(peer review)的筛选方法。专业期刊的编辑委员会收到某个领域的论文之后,就会请这个领域的专家,即作者的同行进行评审。评审员要从论文的创新性、实验方法、推论的妥当性等角度入手,为论文打分,并将结果反馈给编辑委员会。委员会再根据评审员给出的分数来决定要不要刊登这篇论文。为了防止徇私舞弊,编辑委员会不公开评审员的身份,杜绝了“走后门”的可能性。

今时今日,科研人员的研究工作划分得越来越细了。匿名的同行评审的确是唯一一种能尽量保证公平公正的评判方法。然而,让同行相互评价也会带来不可避免的问题—在人人争当“第一发现者”的世界里,在“第二名”没有立足之地、得不到任何荣誉与嘉奖的世界里,在狭小的专业领域里,所有同行都是你的竞争对手。

我们不妨做个假设:假如你被选为某篇论文的匿名评审员,需要给论文打分。(这也意味着专业期刊的编辑委员会认为你是该领域的第一人,所以你二话不说欣然答应了。)

然而,一看到委员会送来的论文,你就惊呆了。因为论文出自你时刻关注的竞争对手F教授的研究团队。而且论文的主题,正是你暗中研究的课题。最关键的是F教授走在了你的前头,研究成果令人叹为观止。你怎么知道他的结论没出错呢?因为你预测的结果也是这样,分毫不差。就连你的研究团队还没解开的问题,也能在论文中找到相应的数据。

如此诱人的果实摆在眼前,善良如天使的人恐怕也会伸出罪恶之手。你开始在鸡蛋里挑骨头,说F教授的论文有些细节做得不好,得把图表改一改,再做些实验,才能把这篇论文登出来。你一边拖延时间,一边把论文里的数据交给部下,让他们加班加点把结果归纳成论文。只要把论文投去另一份专业期刊,也许就能抢在F教授的前面了。就算没赶上,也能伪装成“几乎在同时分别得出了同样的结论”。

这显然是犯规行为,而且是不折不扣的剽窃。问题是同行评审本就不可能做到百分百中立,评审员既然读到了别人的论文,就不可能不受论文信息的影响。在学术史上,同行评审造成的不公正现象的确时有发生,有些被揭露了,有些则不为人知。

关于二十世纪最大发现的疑问

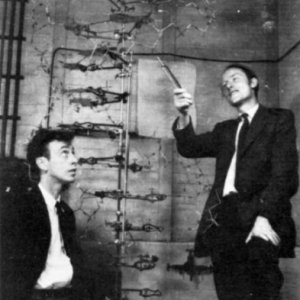

沃森与克里克发现了DNA的双螺旋结构,这算得上是二十世纪最伟大的发现了。但他们发现这个秘密的过程着实耐人寻味。我们不妨分析一下这个现成的案例。

詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克将散落在地的拼图组装起来,阐明了DNA的结构。他们的千字论文就发表在一九五三年四月二十五日的《自然》杂志上。

论文还配了一张示意图:由糖与磷酸构成的双链相互交缠,呈螺旋状,A与T、G与C嵌在双链之间,均匀分布。这一结构不仅解开了查戈夫法则的成立之谜,更暗示了互补的双螺旋具有自我复制机制。所有读到这篇论文的人都震惊了。那么,解开DNA结构之谜的关键是什么呢?论文对此一笔带过,也很少有人把注意力放在这上面。

螺旋状的双链旁边标有小小的箭头,箭头分别指着相反的方向。没错,DNA的双链在化学层面具有明确的方向性,有头也有尾,而双链的方向恰好相反。只有这样,双螺旋内部的核苷酸才能完美契合,呈阶梯状等间隔、等距离地均匀分布。

正因为双链的化学方向是相反的,所以嵌在两种引物之间的DNA片段才能在合成反应中依照两倍、四倍的数目增加。穆利斯的发现,也建立在双螺旋结构的基础上。

那么问题来了:沃森与克里克是如何想到DNA螺旋呈反向平行(antiparallel)结构的呢?实不相瞒,他们暗中“透视”到了重要的线索。

罗莎琳德·富兰克林的X射线晶体衍射图

一九二○年,罗莎琳德·富兰克林出生于一个富裕的英国犹太人家庭。她的父母对她非常严格,在她九岁时就把她送往一所寄宿学校,在力所能及的范围内为她提供一流的教育环境。天资聪慧的富兰克林很快对理科产生了兴趣,后来顺利考入剑桥大学。

富兰克林的专业是X射线晶体衍射。取得学位后,富兰克林前往法国留学。二战结束后,重归平静的伦敦大学国王学院向她伸出了橄榄枝。一切始于一九五○年,富兰克林三十岁那年的秋天。在之后的二十多个月里,幸运与不幸同时降临在她身上,朝四面八方散射而去。

伦敦大学国王学院交给富兰克林的研究课题是用X射线分析DNA结晶。当时,埃弗里的发现(DNA就是遗传物质)终于得到了学界的广泛认同。既然如此,那么下一个目标就是弄清DNA的结构。

那时,来自美国的詹姆斯·沃森还不到二十五岁。为了在学界一举成名,他来到了富兰克林的母校剑桥大学。他在那里结识了弗朗西斯·克里克,两人一拍即合。然而,关于DNA结构的信息实在太少了,唯一的提示就是关于核苷酸的查戈夫法则。

学界风起云涌,但罗莎琳德·富兰克林不为所动。她很庆幸国王学院为她提供了绝佳的研究环境,让她用擅长的X射线剖析物质的结构。于是,她脚踏实地地走上了研究之路。

在后来公开的手记与私人信件中,没有关于DNA重要性的只言片语。她之所以努力研究DNA,并不是因为认识到DNA在生物学上有多么重要。对她而言,DNA不过是用来做研究的材料,而晶体学是一门只能循序渐进的学科。

要分析DNA晶体,就需要尽可能纯净的DNA,还要让DNA结晶。结晶没有理论可以遵循,在科学发达的二十一世纪也是如此。唯一的办法就是不断尝试,摸索使DNA结晶的条件。从某种角度来看,这就是晶体学的关键。毕竟要得出足够鲜明的X射线衍射图片,就需要大而精美的结晶。通过衍射模式推导分子结构也是一项大工程,离不开复杂而困难的计算。现在这部分工作都由电脑程序代劳,可是在富兰克林那个年代必须亲自计算。

她的目标只有一个,就是用“归纳法”揭示DNA的结构。这并非她的野心使然。她对待这项任务的态度就像我们玩填字游戏和数独一样,逐个击破,稳步推进,填平一格又一格。把格子填满了,DNA的结构自然会呈现在眼前。这样的研究不需要跳跃,不需要灵感,不需要机缘巧合,需要的只是不断积累的数据与观察到的事实。将模型与公式拒之门外,贯彻“归纳”二字,在她看来,这就是唯一的解法。

富兰克林的研究的确扎实。开始研究后仅一年左右,她便发现DNA存在两种形态, A型与B型,两者的含水量不同。她还确定了这两种DNA的结晶条件。而且她还将X射线准确照射到微小的DNA晶体上,成功拍摄到了美丽的衍射图片。她没有公布这些研究数据,而是独自进行演算。其实,富兰克林的归纳法距离真相仅一步之遥,只是她自己没发现罢了。

沃森与克里克呢?他们采用的是典型的“演绎法”,先凭直觉(或特殊的灵感)构思出图式,再进行验证。这种方法颇有些急于求成的倾向,一旦走偏,研究人员就会对不利于证实主张的数据视而不见。但这种方法的优势在于思维的飞跃。只有演绎法才能打破陈规,开拓出新的天地。

沃森与克里克没有通过实验搜集数据,而是用纸球与铅丝搭建分子模型,争论探讨。既然DNA能传承生命的遗传信息,那它的结构一定能保证自我复制机制顺畅运行,而且这一结构一定有规律性,能满足查戈夫法则。

然而,演绎法终究也需要用数据与事实做“跳板”。而他们所需要的跳板,真是踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。

被偷看的衍射图片

在罗莎琳德·富兰克林看来,自己是一个独立自主的科研人员,通过X射线衍射图片分析DNA的结构是属于自己一个人的科研项目。然而,早在她来到伦敦大学国王学院之前,莫里斯·威尔金斯就开始了对DNA的研究。他可不这么想—威尔金斯觉得富兰克林是他的下属,他才是DNA研究项目的总负责人。只是威尔金斯不擅长X射线衍射,所以他希望富兰克林的加入能对项目起到推进作用。认识上的差异正是不幸的开端。

富兰克林是个很有原则的人。她绝不妥协,常常正面顶撞威尔金斯。有一次,她甚至放出狠话,让威尔金斯以后不要再插手DNA项目。这场冷战让威尔金斯实在束手无策。

在研究DNA的结构这件事上,威尔金斯和富兰克林所在的伦敦大学国王学院,与沃森和克里克所属的剑桥大学卡文迪许实验室是竞争对手。但双方的研究人员私交甚密,尤其是克里克与威尔金斯,两人年纪相仿,颇有交情。每次与克里克聚餐,威尔金斯都要控诉富兰克林的诸般罪状。他还给富兰克林起了个绰号—“黑暗女士”。

沃森、克里克与威尔金斯各出版了一本备受关注的著作。沃森的著作名为《双螺旋》,克里克的著作名为《狂热的追求》,威尔金斯的著作名为《双螺旋背后的第三人》。

一九六八年出版的《双螺旋》虽然是科普读物,却极为畅销。他用直截了当的笔锋描写了科学家在研究DNA结构时的丑恶嘴脸。担忧、焦躁、猜疑、忌妒……读者就喜欢看这样的八卦。

但很多读者没有意识到,这本书的叙述并不客观。只有作者沃森是天真无邪的天才,没有任何过失,其他角色都失真了。许多参与此事的人都提出了异议,连克里克都表示这本书让他很不愉快。最委屈的莫过于罗莎琳德·富兰克林。她被沃森描述为威尔金斯的“助手”,性格古怪,歇斯底里,却没发现自己手中的数据有多么重要,是不折不扣的暗黑派女研究者。在文中,沃森将她称为“Rosy”。

还有一件很重要的事被沃森一笔带过了:有一次,沃森造访伦敦大学,与富兰克林争了个面红耳赤,闹得很不愉快。于是他和威尔金斯结成“被害者同盟”,成了亲密战友。然后,威尔金斯向他透露了一个天大的秘密——

威尔金斯偷偷复印了一张富兰克林拍摄的DNA晶体的X射线衍射图片。就是这张图片揭示了DNA的立体形态。

我问这种结构是什么样子,威尔金斯从隔壁房间拿出一张称为“B型”照片的复印件给我看。

我一看照片便目瞪口呆,心怦怦直跳……只有螺旋结构才会在照片上呈现那种醒目的交叉的黑色反射线条。

——詹姆斯·沃森《双螺旋》

威尔金斯的说辞

训练有素的医生只要看一眼胸透的片子,就能发现肺结核的线索,或是早期肺癌形成的阴影。而在外行眼里,这些蛛丝马迹不过是一团朦胧的云雾。

其实医生对着灯光看片子的时候,看的并不是片子上的图像。他是在对比自己提前准备好的“理论”与片子有何异同。如果病人得的是肺结核,那么左右肺叶下端的楔形部位会呈现出若隐若现的水线;如果是肺癌,就会看到不同于正常人的毛细血管轨迹。医生都有相应的知识储备,即理论负载。

数值、图表、显微镜照片、X射线图片……科学数据看似客观,然而,所有看到数据A的观察者未必能得出完全相同的客观事实A'。百闻不如一见,但这“一见”带来的结果因人而异。数据背后的含义最终都要用语言来呈现。而编织出这些语言的,就是名为理论负载的滤网。

当沃森以不正当的手段看到富兰克林拍摄的DNA晶体的X射线衍射图片时,他真的准备好了吗?真的有足够的理论负载吗?在他的自传《双螺旋》中就有关于这一幕的描写。沃森说,他一看到那张衍射图片,就立刻参透了它的意义,颇有些醍醐灌顶的感觉。

“我一看照片便目瞪口呆,心怦怦直跳。”

此话当真?无论沃森是有意还是无意,这些文字终究是事后写成的“故事”。事实的真相是,无论沃森还是威尔金斯都不精通晶体衍射学,不可能立刻看懂数据背后的奥秘。大家不妨读一读威尔金斯的自传,就知道事情是怎么回事了。正所谓兼听则明,为公平起见,我们也来看看泄露机密数据的“反派”威尔金斯的说辞吧。

沃森在书里坦然承认他们偷看了富兰克林的衍射图片。关于基因的研究就此拉开帷幕,迎来了全盛时期。H. F. 贾德森在他的著作《创世纪的第八天》中生动地刻画了当时研究的盛况,也对沃森等人的做法口诛笔伐。威尔金斯为此心痛不已,但他始终保持沉默。直到最近,他终于道出了自己的心声,出版了《双螺旋背后的第三人》。

威尔金斯在书中写道,看到人们以种种形式描述“剽窃数据”一事,他深感心痛。他承认,当年的确是他把富兰克林的衍射图片拿给了沃森。他也意识到自己的行为太轻率了,但表示这绝非世人口中的“剽窃”,他间接得到了富兰克林的许可。

这是一个非常微妙的问题。当时,富兰克林受够了与威尔金斯的争吵,决定调去其他研究室工作。但富兰克林带了一个名叫格斯林的研究生。富兰克林一走,研究室的领导威尔金斯就不可避免地成了格斯林的导师。于是威尔金斯就得到了浏览富兰克林与格斯林共同获取的研究数据的权限,而富兰克林也没有表示反对。

威尔金斯在《双螺旋背后的第三人》中回顾了沃森看到图片的那一瞬间:当时沃森急着要走,威尔金斯也没有想到这张图片会成为决定性的线索。看到图片时,沃森没有表现出特别惊愕的样子。且不论他的心有没有怦怦直跳,至少他没有“目瞪口呆”。

谁才是“有准备的人”?

事后,人们对富兰克林拍摄的衍射图片大加赞扬。可是乍一看,胶片上只有零零散散的黑点,与抽象画有得一拼,比胸透片子还难懂。为了将黑点变成有意义的信息,需要各种复杂的数学转换与分析。沃森不可能一眼看出图片的玄机。如果威尔金斯有足够的理论负载,能充分意识到这张图片的意义,他就不会把如此重要的数据轻易展示给竞争对手了。

在这个故事的登场角色中,对衍射图片的分析最有心得、理论负载最充足的人,其实是克里克。他是学物理出身,也有用X射线分析蛋白质结构的经验。

然而,克里克在著作《狂热的追求》中写道,“当时我没有见到这张照片。”这话恐怕有点问题。

顺便一提,这本书的英文书名是“What Mad Pursuit”。克里克有“自由的灵魂阅历”,他的笔触和沃森在《双螺旋背后的第三人》中表现出的张扬(showy)截然不同,毫不浮夸,只是淡淡地陈述往事。描述DNA双螺旋结构的发现过程时,他的语气也很低调谨慎。克里克在这本书中做出的预言更让人印象深刻。他认为,基因(DNA)与蛋白质的氨基酸序列这两种不同的“密码”能自如转换,一定是因为中间有“衍接器”发挥了桥梁作用。而且他还通过思想实验推测出了“衍接器”应具备的性质。

后来,科学家们相继发现了信使RNA与转运RNA。前者是传令兵,负责复制DNA信息,并将信息搬运出来;后者是翻译,能将核酸的遗传密码与氨基酸一一对应。由此可见,克里克的预言分毫不差,正中靶心。在生物学的历史中,理论预言通过实验得到验证的例子并不多见,这也算是有划时代意义的大发现了。

宁静的激情

在着手研究DNA之前,克里克做过很多研究。但他对这些研究课题并不感兴趣,无论做什么都提不起劲来。他的专业原本是物理。当他来到伦敦大学时,实验室的氛围旧态依然。他不得不去研究水的黏性在高温高压的环境下会产生怎样的变化。不久后二战爆发。克里克被分配到英国海军,从事水雷方面的研究工作。

战争结束后,他终于来到了基础研究的圣地—剑桥大学卡文迪许实验室。然而实验室给他安排的任务是从马的血液中提取一种叫血红蛋白的蛋白质,然后分析它的结构。这个课题也无法激起克里克的热情。他渴望着更大的挑战,比如揭示永恒的未解之谜。

发现DNA的双螺旋结构后,沃森走上了科学行政之路,后来还主持了基因组测序计划,成了一代名家。而克里克始终站在科研的第一线。

克里克写自传时非常谨慎,对一个事实避之不提。然而,这件事才是解开DNA结构之谜的关键,而且也凸显出同行评审的弊端。实不相瞒,克里克在富兰克林毫不知情的情况下,偷偷看到了她的DNA研究数据。

一九五二年,富兰克林将手头的研究数据归纳成年度报告,提交至英国医学研究委员会。这个政府机构为富兰克林提供了研究经费,所以她有义务汇报研究成果。成果的好坏直接决定了下一年还能不能拿到经费,这在当时是很普遍的做法。所以,富兰克林把取得的所有成果都详细地写进了报告里。

报告不是学术论文,不需要进行严格的同行评审,自然也不会公开。科研人员可以把尚未公布的数据与研究过程中的实验性数据写进报告。问题是,英国医学研究委员会中手握预算分配权限的人必然会看到这份报告。这就意味着报告和论文一样,会被同行看到。

马克斯·佩鲁茨就是一个有权浏览报告的人。他是委员会的成员,隶属剑桥大学卡文迪许实验室,是克里克的导师。报告的复印件先到了佩鲁茨手里,而佩鲁茨又把报告交给了克里克。于是,克里克就看到了富兰克林的实验数据。他有足够的时间仔仔细细地看,不受任何人的打扰。

对沃森与克里克来说,这份报告可谓意义重大。报告中不仅有图片和富兰克林亲手测定的数值,旁边还有注解。看到了这份报告,就相当于在交战时得到了敌国的密码解读表。报告上写明了DNA结晶的晶胞分析数据。只要看到这些数据,就能推断出DNA螺旋的直径以及转一圈的长度、双链之间有多少对阶梯状分布的碱基。最关键的是,报告中还有一句意味深长的话:

“DNA的晶体结构为C2空间群。”

这句话与克里克的理论负载完美吻合。那感觉就像他终于找到了拼图的最后一块。所谓C2空间群,就是两个构成单位的方向相反,呈点对称分布。克里克很清楚,血红蛋白的晶体结构也是C2空间群,因为他对血红蛋白做过太多太多的分析,早已烂熟于心。

“Chance favors the prepared minds.”机会只青睐有准备的人。巴斯德的名言果然不假。

克里克立刻对数据进行了诠释—DNA双链的方向是相反的。A与T、G与C两对碱基与DNA双链的走向垂直,恰好固定在DNA双螺旋的内部。而DNA双链的复制方向也是相反的,所以穆利斯的PCR反应才能成立。这就是解谜的关键!

看到这份报告之后,沃森与克里克终于对自己的模型产生了信心。他们立刻向《自然》杂志投稿。

但是,一份尚在评审过程中的报告、一份包括机密数据的报告,在作者毫不知情的情况下到了竞争对手的手里,启发了具有划时代意义的大发现,这无疑是严重的违规操作,有悖科研的原则。是佩鲁茨主动把报告交给了克里克,还是克里克或沃森开口要的?一九六九年,佩鲁茨在《自然》上辩解道:“那时我还年轻,不是很在乎这种操作规章。况且那报告也不是什么机密,我没有理由不给他们看。”

一九六二年底,在DNA双螺旋结构大白于天下十年后,詹姆斯·沃森、弗朗西斯·克里克与莫里斯·威尔金斯在斯德哥尔摩站上了诺贝尔领奖台,春风得意。他们以DNA双螺旋结构发现者的身份,荣获诺贝尔生理学或医学奖。而马克斯·佩鲁茨也在同一年凭借对蛋白质结构的分析获得了诺贝尔化学奖。所有“共犯”都到齐了。

贡献最大的罗莎琳德·富兰克林呢?她没有亲眼见证三人荣获诺贝尔奖,甚至不知道她的数据成了世纪大发现的重要启示。早在四年前的一九五八年四月,她就因癌症早早地离开了这个世界,年仅三十七岁。

(本文节选自《生物与非生物之间》一书第六、七章,有删节,经出版方新经典出版公司授权发布)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】