评价张爱玲,胡兰成是绕不过去的一个坎。文史学者房向东《汉奸的性爱问题》一文,开篇即引用何满子先生的话来表达对张爱玲的愤慨:“大节上的顺逆是非哪个民族都重视,绝不会像中国某些人这样,向丧失大节的叛(棍)徒献玫瑰花而行若无事的。”

不是很喜欢张爱玲作品的风格,但对她因为与胡兰成的婚姻而屡招修理,我始终不以为然。二战期间为法西斯背书,是埃兹拉·庞德的一大人生污点,难道能够因此否定他对诗歌具有开创性的伟大贡献?何况,张爱玲又不是什么汉奸,作文行事从未涉及政治,没拿过日伪一分钱的津贴,获聘所谓的“大东亚文学者大会”代表,她亦洁身自好,向大会寄去了辞函。“情流感”免疫力有所欠缺的她,不乏政治眼光。

房向东先生的文章就张爱玲的遗作《小团圆》展开,将这本自传性质的小说完全等同于自传,甚至从疑似笔误的“子宫颈折断”(医学上并无“子宫颈折断”的说法,可能是宫颈糜烂或引产导致的子宫撕裂),推断出“胡兰成对她的摧残和蹂躏如暴风骤雨”,“胡兰成外表不像李逵,却也有一股李逵一般的黑旋风”,幻想“她的波涛汹涌的大海呼唤着暴风雨来得更猛烈一些!”

张爱玲说:因为懂得,所以慈悲。不具备基本的医学常识,奢谈“性爱问题”,结果可想而知。针对张爱玲的种种误读和“酷评”,是不是就因为“不懂”?

所谓:失之东隅,收之桑榆。因为不“懂得”自己,张爱玲这位汉语言文学百年难遇的才女,一生情路坎坷,满腔怨愤自笔尖喷涌而出,文字阴冷、峭拔,剖析人情世故犀利如刀。

1943年8月,22岁的张爱玲在上海《万象》月刊发表了小说《心经》,借“有一种奇异的令人不安的美”的许小寒,一吐心中恋父情结之块垒:儿时“是最可留恋的时候,父女之爱的黄金时期”,对自己感情生活的彷徨和痛苦作了最直白的文本宣泄。

1944年7月,张爱玲在《天地》月刊发表自传性质的散文《私语》:“向来觉得在书上郑重地留下姓氏,注明年月,地址,是近于啰唆无聊”的她,“却很喜欢”父亲1926年在一本书上留下的英文题示,“因为有一种春日迟迟的空气”,勾起了她儿时在天津的美好回忆;父母离婚,她“表示赞成”,对母亲远走法国,她“没有任何惜别的表示”;她非常清楚,父亲寂寞的时候才会喜欢自己,“父亲的房间里永远是下午,在那里坐久了便觉得沉下去,沉下去。”

听到父亲要再婚的消息,张爱玲悲痛地哭了,“只有一个迫切的感觉:无论如何不能让这件事发生。如果那女人就在眼前,伏在铁栏杆上,我必定把她从阳台上推下去,一了百了。”与后母、父亲的争吵和撕打,致使挣扎在情感激流中的少女张爱玲,对岁月发出了“可爱又可哀”的感叹。说不清道不明、难与人言的痛苦伴随了她的一生。

张爱玲1943年11月发表的《封锁》,别人只道是无病呻吟,而胡兰成读出了作者对人性、人情的非凡洞察。比张爱玲大15岁的胡兰成,成为张爱玲最佳的移情目标和情感生活的救命稻草。张爱玲不顾使君有妇、谩骂以及扇耳光一类的羞辱,毅然投入大汉奸的怀抱。

与胡兰成分手之后,张爱玲和导演桑弧有过短暂的情史。沉溺于恋父情结难以自拔的她,很可能觉得仅比自己大5岁的桑弧太年轻了。一个男人,唯有兼具文学的志趣、长辈的呵护与爱人的温柔,融亲情、友情、爱情于一炉,创造出绵长而又强烈的激情氛围,才可能俘获她那颗敏感、脆弱、容易受伤的心。

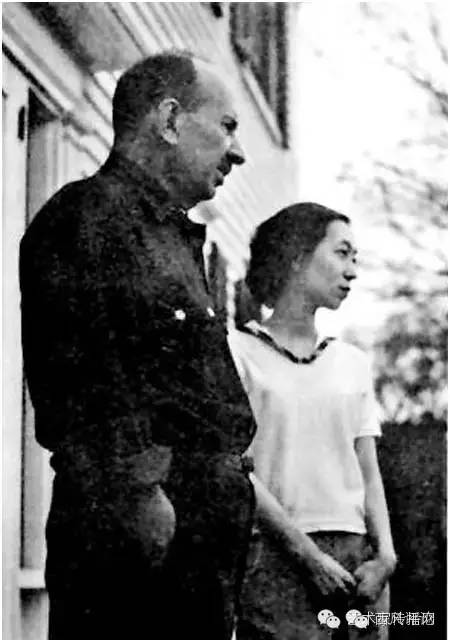

1956年3月13日,35岁的张爱玲来到美国新罕布什尔州的麦道伟文艺营,与体弱多病、比她大了整整30岁的左翼剧作家赖雅邂逅相遇,很快陷入热恋,于8月18日结婚。婚姻生活虽因经济困难窘迫不堪,但夫妻二人相濡以沫,情感甚笃。

1958年9月1日,赖雅在日记里写道:“爱玲帮我搓揉后背,带着对父亲的仰慕,真舒服。”赖雅有两年时间瘫痪在床,大小便失禁,全由张爱玲精心照料。1967年10月8日,赖雅去世,张爱玲就此掩上了情感的门扉,至死以赖雅为姓。

张爱玲私生活的批评者们应该已经注意到:自命风流、自私自利的胡兰成与同情弱小的马克思主义者赖雅,唯一的共同点就是他们的年龄远远大于张爱玲。有时候,奉献也是一种索取,是对自己孤苦灵魂的安慰。

1978年4月11日,张爱玲在《中国时报》发表小说《色,戒》,少女和成熟男子的爱恨缠绵,不过是恋父情结的再次投射;情色间谍的包装和令人不寒而栗的惨烈结局,既是作者“爱就不问值不值得”的感情宣言,也是对自己伤痕累累的青春的祭奠。

房向东先生认定“张爱玲就是我心目中的林妹妹”,只怕是表错了情。张爱玲低到尘埃里开出花来,那是她心甘情愿;疼痛、谦卑与柔弱之外,其人亦有率性、刚强的一面:1946年11月《传奇·增订本》出版,张爱玲以《有几句话同读者说》为序:“有许多无稽的谩骂,甚而涉及我的私生活,可以辩驳之点本来非常多。而且即使有这种事实,也还牵涉不到我是否有汉奸嫌疑的问题;何况私人的事本来用不着向大众剖白,除了对自己家的家长之外,仿佛我没有解释的义务。”冷如冰霜,傲若寒梅。

1995年中秋节,张爱玲香消玉殒。生命这袭爬满了虱子的华美的袍,终于不再给一代才女增添“咬啮性的小烦恼”了。出版《小团圆》是否违背了张爱玲的意愿,坊间多有议论。以张爱玲敢爱敢恨的品性,销毁《小团圆》恐非其本意。否则,她不会轻易拿出来示人,而且,还可以遗嘱的形式明确要求销毁。