界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 张友发

前阵子,一套投放在地铁站的广告激起了网络的舆论水花。广告里,不同主人公发表他们迎来“第二人生”的心声:裸辞两个月的女生去澳洲做洗碗工,渐渐克服了没钱的恐惧,“写字楼没我的位置,恰好我也不想回去”;不被妈妈支持做博主的“全职女儿”,白天复习国考,凌晨拍片修图剪视频,最终在上岸的同时收获了粉丝10w+;93年出生、一年失业三次的985硕士,大方承认自己倒霉,“自由自在的日子里,快乐就是我的工资”......

然而有的网友却并不受感动,他们解读出藏于“解放叙事”背面的内涵——“日子自由自在”投下的阴影是接受没有工资的现状,进行个人运气归因;副业成功则需要用打鸡血式地自我剥削来实现。当快乐并非建立在主动选择任何生活方式的基础上,反而更像他们被稳定生活抛下后消化不顺、接纳现实的结果时,快乐也带有了一点掩饰困境的欺骗性。同时,“有毒的乐观主义”也会让那些依旧在困境中感到挣扎的人们更加内耗、自抑,把攻击的矛头对准自己。

网友因过度宣传自由职业而产生的不满情绪,恰好也能跟另一个社会事件呼应上。去年开始,一种名叫“假装上班公司”的场所在互联网上被注意到,暂时失业者和自由职业者是其目标受众。如果按照广告的说法,拥有大把时间本应是开启多元化人生的起点,但“假装上班”群体的需求显然与其相悖,他们把自己锚定在工位上,希望恢复通勤坐班的规律生活。

在传统工作形态日渐瓦解的当下,围城外正簇拥着一批不堪承受自由的负担、想要进去的人。

01 当弹性工作也并非自愿

有关“数字游民”的浪漫故事并不少见,从云南的木屋,到乡镇的旅馆,再到繁华街市的咖啡馆和共享办公空间,数字游民的身影几乎随处可见。当现代数字基础设施建设日渐完善,智能设备的全球互联打破了工作受地理位置限制的传统,数字游民不再被固定在某个特定地点,而是能“旅行的同时就把班给上了”。与此同时,数字游民讨厌在从属性劳动中被呼来喝去,抗拒被贴上传统工作者的标签,也不想被消费主义捆绑和收编,他们在选择生活方式时通常表现出一种自主自觉的态度。

放眼中国社会,的确有越来越多的人在展望弹性工作、灵活就业的机会,并且给予正面评价。2022年,北大国发院联合智联招聘平台发布了一份调查报告,数据显示,约有66%的00后求职者偏爱远程办公,76.4%的00后愿意成为灵活的数字工作者,54%的受访员工则利用专业技能从事兼职。

尽管人们对工作自由的呼声很高,但国发院助理教授胡佳胤发现有另外一串数字在与之抗衡——超过30%的求职者希望在国有企业拥有一份稳定的工作。而就在自由工作的群体内部,也有一群无法接受这样生活的人们,苦于没有逃离的机会。英国经济学家盖伊·斯坦丁把形容词“不稳定的”(precarious)和名词“无产阶级”(proletariat)结合起来,发明了“朝不保夕者”的说法。正如这个称呼所暗示的,自由伴随着不稳定,有时并非全然是自主选择的,背后有更大的结构性因素在发挥作用。

[英] 盖伊·斯坦丁 著 徐偲骕 译

潮汐Tides·浙江人民出版社 2023-4

弹性机制在全球铺开,不尽然是科技发展带来的结果。20世纪80年代,新自由主义的一项代表主张就是各国需要建立劳动力市场的弹性机制,使劳动力成本便于调节与控制,保证生产、投资上的优势不会流向其他竞争者,也能更快应对外来威胁。全球化体系使企业间更容易产生“支配效应”,它们竞相效仿同行业做法,惟恐落于人后。而在经济不算景气的时期,增强弹性也往往被当作市场“结构性改革”的重要策略。

所谓的弹性有很多维度:工资弹性意味着加快调薪来应对市场供需变化,员工的工资因此忽高忽低、缺少福利保障;雇佣弹性意味着企业能够代价较小地调整雇佣人数,员工随时面临被裁员的忧惧;岗位弹性和技能弹性意味着企业能够轻松调动员工岗位和技能要求,员工发展职业生涯的积极性被挫伤,工作成了糊口的工具,而不是“事业”,他们在寻找工作时也会更加机会主义,来者不拒。

斯坦丁在其著作《朝不保夕的人》中列举了日本“工薪族”的例子。工薪族一辈子都效力于同一家企业,是高度家长式的劳工主义职场文化的产物,直到20世纪80年代初依旧盛行于日本。斯坦丁称,工薪族很容易活在这种亮丽的笼子里,被笼子锁住。但即便是镀金的笼子也会褪色,自日本90年代的泡沫经济以来,雇佣安全性从极高的阈值骤降,很多原来的工薪族开始担忧起自己的未来。

看着大量伙伴一批又一批从公司掉队,即使是幸存的员工也不免提心吊胆。在他们的假想里,是雇主“收养”了员工,若要回报雇主没有抛弃自己,就需表现得更加忠诚可靠,唯雇主是从。结果,危险的依赖关系培育出了加班文化,甚至引发了前几年“过劳死”在日本社会的大讨论。

易于滑落的处境要求人们进行更强地自我管理。不同于以往工业社会,工厂用时间块来定义劳动,在特定的工作场所直接控制生产,当代的弹性机制使工作弥漫在日常生活中,任何时间段都有可能被工作占据,要靠劳动者自觉安排和把握。于是,工作场所、居家场所和公共场所的界限不再清晰,整个社会都成了工作场所的延伸。

在一篇有关“假装上班”的新闻里,受访的一位远程办公人士就是由于这样的困扰才选择租赁工位。她的工作是代记账,尽管没有严格坐班规定,家里的居住条件也能满足安静办公的需求,但长此以往,她发现自己很难在懒散与专注的状态间自如切换,“虽然也在工作,但一会儿泡杯茶、一会儿做做家务,效率极低”。她的危机意识隐隐作祟,说明工作对个体的控制并未解除,而宁愿付费也要回到上下班的节奏里,则折射出控制被自我内化、合理化,正以更隐蔽的方式存续着。

02 当工作被崇尚,失业被污名

“假装上班公司”不仅给弹性工作者和自由职业者提供了加强自控,提升工作效率的方法,也是一批失业者和暂时Gap人群的庇护所,因为待在家里有时很难逃避家人焦灼的目光。在另外一篇有关“假装上班”的新闻里,就有位受访者向父母隐瞒了自己的辞职情况——“在他们眼中,我以前一直拥有一份体面的工作,一旦停下来,就变得‘不规范’,成了社会上的无业游民,不仅不再是高薪的高管,也不再是从前的好孩子”——工作伦理建立起了一套僵硬的二元对立,一面是受雇的雇员,一面就是整天睡大觉的无所事事者;一面是勤劳正直的公民,一面就是不负责任、不干正事的道德低下者。

美国学者凯西·威克斯曾详细探讨工作伦理在现代历史进程中保有的巨大持久性。以西方为例,在17世纪和18世纪,是宗教要求人们一生奉献于工作,19世纪宗教力量衰弱后,让工作重新富有解释力的是它许诺了新的社会流动的可能性。直到20世纪中叶,另一种更微观、更私人化的要素开始得到强调,工作被理想化成自我实现和个人发展的路径。不管如何,工作伦理的所有变体都在提倡“认同有偿工作与完全的奉献,将工作置于生活中央,肯定工作即目的”。因此,拥有工作至今都与“正确”“独立”“成熟”“良好品格”等词汇挂钩。

与称颂有偿工作相伴,失业者则是遭到抵制和妖魔化的一方。新自由主义框架把失业的责任赋予给个人,于是失业者接收到的任何难听评价都需自行承担。在对于个体的声讨中,声量越响,重点也越发模糊,有关失业结构性原因、现有工作存在哪些问题的讨论渐渐式微,隐而不现。

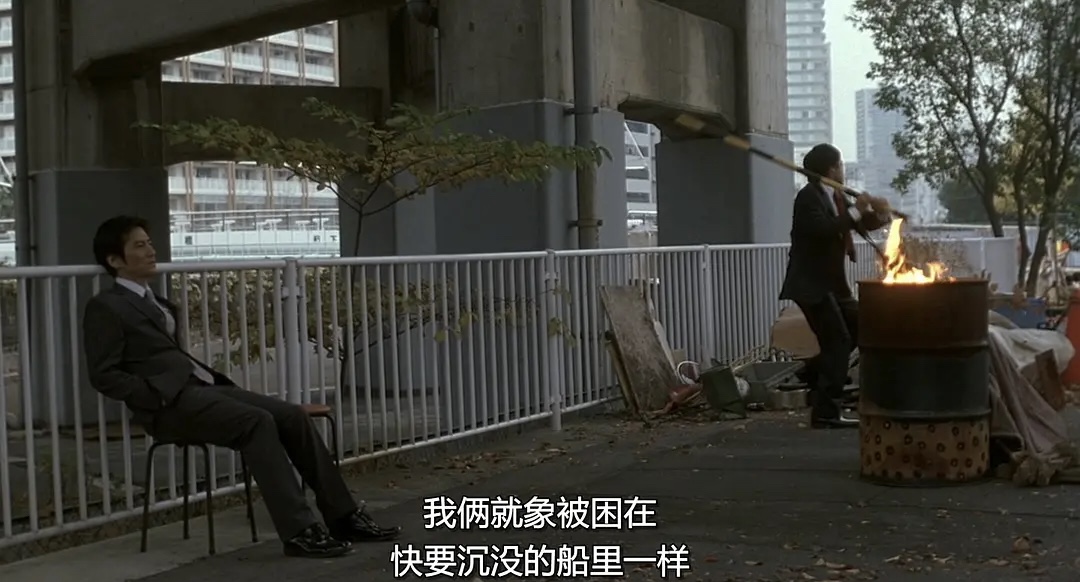

绝望滋生,颜面扫地,尊严无处寻获,电影《东京奏鸣曲》巧妙地把握了失业者的感受。46岁的主人公佐佐木原本是一家健康器材生产商的总务课长,但因公司将部分业务迁往中国被解雇。由于独自承担一家四口的经济来源,佐佐木不敢把消息告诉妻子,于是每天依然穿上西服、背着公事包去“假装上班”,实则在外游荡,寻觅新工作。

一天他在排队领救济餐时,碰见了老同学黑须。如果说佐佐木是害怕把重压转移给家人而选择隐瞒事实的话,失业两个月的黑须的举动更像他自己都还无法接受这样的结果,转而沉溺在曾经的“辉煌”中苦苦支撑,不愿醒来:他给手机设定了一小时响5次的闹钟,当声音响起时,黑须就佯装接起电话,表现出公事繁忙的样子。

当“假装上班”从虚构走向现实,让失业者感到不堪其重的原因不仅在于受到诋毁和责任被转嫁到自己身上,英国社会学家大卫·弗雷恩在《对工作说不》一书中继续指出,就业本身也是造就失业负面体验的缘由。全职工作通常只允许人们在有限空间内培养兴趣爱好、技能和社交关系,使人们缺乏工作以外的个人和社会资源。“当人们声称喜爱工作时,可能是因为工作能让他们体验满足,但同样也可能是他们缺少其他与工作一样被社会认同、能够带给自己成就感的机会。”

除了工作,生活几乎没有其他切实际的替代方案,它一方面令人感到挫败并转而投奔工作的怀抱,寻求意义来源;另一方面,它局限了失业者想象生活方式的眼光,让人无所适从。一位受访者在“假装上班”新闻里的诉说正好证明了这一点,在被裁员后,他本来觉得能正好借此机会好好休息一下,但却越休息越觉得累。他在采访中说,“一般的休息就是休假,到时间了你还要回去上班。可我这种是无期限的。没有截止时间的休假让我感到慌乱。”当生活的一切,乃至休息时间都围绕着工作来展开,没有了工作就仿佛失去支点,无所依凭的感觉也是很煎熬的,某种程度上,“假装上班”提供了一味缓释痛苦的药方。

03 向往自由的同时,人们也在逃避自由

不同于“自由”一词平常所包含的褒扬、正面意味,无论是网友对于宣扬自由职业的批评,或是假装上班情况的出现,都点出了一种不被完全接纳,甚至令人有些抗拒,渴望回避的自由。

在美国哲学家艾里希·弗洛姆看来,经济自由主义、政治民主、宗教自由及私生活中的个人主义等原则清楚表明了人渴望自由的倾向,前社会各个方面束缚人的羁绊也的确在逐个被解除。但自由有时会以一种负担和危险的面目出现,人们在得到自由的同时也体验到孤独、渺小、脆弱、焦虑,继而产生逃避自由的强烈冲动。因此,有人选择放弃自由,臣服于权威,或与世界建立某种依赖关系,借此摆脱不安感,哪怕代价是麻痹真实感受,甚至让渡自我、套上他人的期望,也在所不惜。

弗洛姆在《逃避自由》中解释了“逃避自由”的更大原因在于一种滞后和错位,即人在失去为自己提供安全的纽带时,整个人类个体化进程所依赖的经济、社会和政治条件又没能给个体化的真正实现提供基础。在这种语境下,自由是消极、被动的,人们只能“不做什么”,而未能拥有“去做什么”且毫无外界阻碍的全部权利,此时拒绝自由是情有可原的,空谈自由也是盲目乐观的。

[美] 艾里希·弗洛姆 著 刘林海 译

上海译文出版社 2015-7

当人被限制在选择题中作答,且选择任一都意味着要承担其代价的时候,揭开朝不保夕群体内的裂痕与“假装上班”的流行话语实则是一枚硬币的两面,反映了人们在困境中的适应性生存。然而,自由的扩大也并不总是恶性循环,弗洛姆坚信积极自由的存在,只是首先需要经济社会的变化允许个人在实现自我上获得自由,其次也需要个人持续不断地发掘属于自己的人生目的,激发更加全面完整的人格,从而有力量去迎接自由的到来。

毕竟,自由总归是令人向往的。就像短视频平台流行起来的“扮鸟”风潮,年轻人换上宽松的T恤,遮住四肢,唱“忍不住化身一只固执的鸟”,享受学业、就业外的片刻轻松。人类学家项飙在接受《纽约时报》访谈时,替“扮鸟”的人道出了心声:“我现在看不到太多选择,但我依然能够想象自由的生活是什么样的。”

其他参考资料:

https://www.chinadaily.com.cn/a/202210/14/WS6348b22ca310fd2b29e7c5ff.html

https://mp.weixin.qq.com/s/8PhUjiPHRNucXUyDVDfSlA

https://www.jiemian.com/article/12537347.html

https://www.nytimes.com/2024/08/02/world/asia/china-birds-social-media.html?searchResultPosition=1