在全球化进程不断深入、不同文明频繁对话的当下,准确探寻中华民族的文化根源,唤醒深厚的历史记忆,已经成为铸牢民族认同、增强文化自信的关键所在。唯有清晰知晓民族从何处起源、明确自身身份,才能在复杂的世界文化格局中找准前行方向。正是在这样的时代需求下,一系列重大文化研究举措不断推进。今年,国家文物局正式启动夏商文明研究工程,这一举措意义非凡,该工程围绕构建完整的夏商考古学文化与夏商历史,组织国内科研机构、高校开展重点遗址的考古发掘、多学科综合研究等一系列工作,力求让夏商历史生动且全面地呈现。这不仅是对中华文明早期发展阶段探索的深入推进,更是国家重视文化遗产保护与研究,提升考古研究水平的有力举措。

东莞观音山城门楼景点。

东莞观音山自然风景。

与此同时,广东观音山国家森林公园(以下简称东莞观音山)积极响应国家文化战略号召,正在全力筹办“首届中华文化万年史探源观音山高峰论坛”。东莞观音山一直以来都秉持传承与弘扬中华优秀传统文化的理念,此次举办论坛与国家推动文化研究、增强文化自信的方向高度一致。本次论坛将汇聚多领域顶尖学者,依托严谨的跨学科研究,深度梳理中华文化的发展脉络,阐释关于民族起源、身份认同及未来走向的重大命题,为增强中华民族的文化自信提供坚实有力的学术依据。

气候变迁与中华文明的曲折演进

东莞市观音山森林公园开发有限公司董事长黄淦波表示,筹办中华文化万年史探源高峰论坛,其中第一项核心议题便是深度剖析中华文明演进与气候变迁之间密不可分的联系。中外众多专家学者已通过长期的研究,逐步揭示出中华文明曲折的发展历程,中华文化万年史实际上是一部在气候剧烈变化中顽强抗争、不断重生的壮丽史诗。

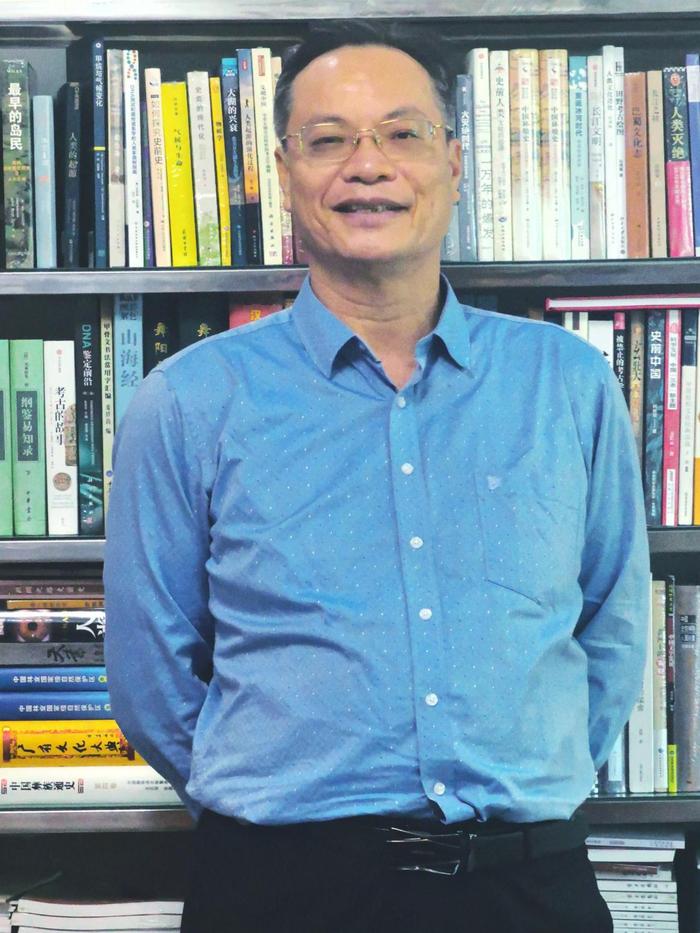

东莞市观音山森林公园开发有限公司董事长黄淦波对考古、历史情有独钟,办公室内摆满了各类考古学等书籍。

在当年的冰层融化中期,今天的山东泰山只是露出地面的一个小岛,周围都是汪洋大海。彼时,生活在云贵川和两广南部地区山洞中的古人类成为这场气候剧变中的幸运儿之一。

百余年后,劫后余生并繁衍增加的人口再次创造出此阶段的中华文化,继承发展了从前的各种文明,让农耕进一步完善,城市更加宏大、艺术更加丰富,青铜器的使用也成为标志之一。

中国科学院南京地理与湖泊研究所吴庆龙团队指出,喇家遗址对岸边坡(黄河南岸)出现多个黑砂层,其母岩是积石峡东段的绿片岩(即上寒武统化隆岩群),是3900年前地震堰塞湖洪水带来的,因溃坝洪水向下游奔涌了1250英里(约合2000公里),冲毁了黄河的天然河岸,致使许多地方被洪水淹没,多达160亿立方米的湖水在短时间内快速下泄,形成流量巨大的大洪流,最终洪水一直冲向东海,导致黄河河道再次改道,大洪水的肆虐进一步加剧了先民们生存的艰难性。同时,从现存的积石峡峡谷侧壁判断,该堤坝比目前黄河的水位高出约800英尺(约合240米),洪水摧毁了下游16英里处的喇家遗址定居点,而且地震裂隙里填满了洪水沉积物。

北京大学城市与环境学系夏正楷教授指出,距今约4000年前,伊洛二河分别从二里头南北两侧流过,当时气温较现在高4摄氏度左右,降水较丰富,是仰韶文化和龙山文化先民生存之地。随后,因龙山时代大暖期结束,进到二里头时代,气候总体开始逐渐转凉转干,自公元前2000年左右,由于地震引发洪水灌入关中及伊洛盆地,导致古洛河决口和改道,致使洛河在二里头以西注入伊河,合并成一条伊洛河,形成冲积平原。

黄淦波参观上山遗址博物馆。

黄淦波参观三星堆博物馆。

黄淦波认为,中外大量的考古专家经过上百年的研究,形成了中华文化万年各学科研究的基本脉络,这一系列研究成果,打破了早年历史文化研究的局限性,将中华文明的发展置于更为宏观的万年文化史框架中进行考据,清晰地揭示出中华文明“多中心起源—周期性断裂—持续性重生”的独特发展模式,彻底否定了中华文明西来说,为理解中华文明的演进提供了全新视角,逐步形成了中国大的考古观。

多维度实证破解历史认知争议

长期以来,关于中华文明的起源时间和发展历程,在国内外学术界存在诸多争议。东莞观音山筹办系列中华文化万年史高峰论坛,旨在直面这一学术难题,通过整合多学科研究资源、多学科交叉研究,以时间轴为坐标,以剧烈气候变化为交叉点,构建一个全新的学术平台,全面阐述中华文化发展的综合因素及演化的进程,假以时日,必将建立起一套全方位、多层次的实证体系,用翔实的论据有力地回应外界对中华文明发展的各种争议和质疑。

在文字考古领域,大量的考古证据证明从贾湖等地的刻符到甲骨文,再到现代汉字的演变脉络,清晰地展示了汉字长达9000年的连续发展历史,有力地驳斥了中国“3000年文明论”的片面观点。此外,双墩遗址中发现了距今约7300年前的陶文,以及良渚水坝遗址中出现的工程文字等等,进一步证明在中华文明早期,就已经形成了复杂而高效的文字信息传递系统,充分彰显了中华文明的深厚底蕴和高度发达。

复旦大学生命科学学院教授李辉团队已经确认,现代19%的中国男性同属于一位距今6800年前生活在今天湖南常德的远古男性后代。该男性在短时间内拥有超百名儿子,几十年里又迅速繁衍出上万名男性后代,此人应该是上古最有权势的一个人。距今6500年前在河南仰韶,还有一位男性,今天14%的中国男性是他的后代。此外,还有一位距今5400年前生活在河北和辽宁交界处的男性,大约有18%的中国男性是他的后代。可惜的是,由于大洪水的冲刷、证据的缺乏,目前尚未论证出这三名先祖的具体身份或名字。希望今后的考古发现有新的证据。

为了更全面、系统地展现中华文明的发展历程,论坛筹备团队将中国境内已发现的1500余处文明遗址逐步纳入研究数据库,并结合年轮、冰芯等多种高精度气候数据等证据,再配合其他实证,对每个文明聚落的兴起、繁荣、衰落甚至泯灭进行精确标注和分析。这一创新性的研究方法,为深入了解中华文明在不同历史时期的发展状况提供直观、准确的参考,这将有力地促进现代考古学的进步。

科学家们通过严谨的学术论证,重新定位了日本绳文文化与弥生文化的起源。研究表明,绳文人群是在1.6万年前由中国东北经朝鲜半岛迁徙至日本列岛而发展起来;而在3500年前,浙江的吴越族群渡海抵达日本,形成弥生文化,把绳文文化挤压到北海道一角,并形成了目前占据全列岛的大和民族。这一结论从学术层面有力地解构了部分国外学者在历史叙事中存在的浮浅的文化优越论,为构建更加客观、公正的世界文明史体系贡献了中国科技力量和智慧。

东莞观音山状元廊景点。

东莞观音山见龙景点。

东莞观音山第一福景点。

多学科系统性架构推进文明探源工程

东莞观音山高峰论坛组委会精心规划了一套科学合理、系统全面的学术研究架构,将广邀国内外专家学者,分阶段、有重点地深入推进中华文化万年史探源工作,通过运用碳十四测年、基因分析等前沿技术,结合对古遗址、古文物、古文字、古气候、DNA等的深度研究,从不同学科视角出发,为中华文化万年史探源工作提供全方位支撑。组委会计划将该论坛连续举办超过十届,每一届围绕不同侧重点设置特色议题,通过举办学术演讲、专题研讨、实地考察等活动,为学术界搭建常态化、高规格的交流平台,促进思想碰撞、交叉研究以及成果共享,为中华文化探源贡献坚实的学术力量与创新思路,助力在世界文化之林中,清晰勾勒中华文化波澜壮阔的万年发展脉络。

据悉,2025年首届论坛将聚焦气候变迁与河流、海岸线变化等关系展开研讨。组委会将邀请古气候学、地质学、考古学等多个领域的权威专家齐聚东莞观音山,集众人之智,共同绘制出12800年以来逐年的高精度气候变化曲线,揭示这一漫长时期内气候及地理等的变化规律。同时,通过建立全面的遗址数据库,并运用先进的技术手段构建冰川和洪水模型,力图精准复原四次大洪水对中华文明在空间分布和发展进程上产生的破坏和重塑作用。

第二届论坛将研究重点转向基因谱系与群落迁徙领域。组委会计划对顶尖科学家所带来最新的研究成果进行分享,运用先进的基因检测技术和数据分析方法,构建起完整、准确的中华民族群落遗传图谱。通过追踪O系、C系、N系、Q系及R系等基因在不同历史时期的扩散路径,深入厘清56个民族之间复杂而紧密的血缘关系,以及各主要姓氏祖先的来源和发祥地,为中华民族多元一体格局的形成提供遗传学等层面的有力证据。

第三届论坛将把目光聚焦于语言文字与传承的研究。通过专家们的研究,解读9000年前贾湖—双墩等处的刻符或文字系统,对应后续兴起的人类遗址刻符或文字进行对比研究,进一步完善汉字从起源到发展的完整演化序列。希望通过深入的研究,破译彝族等民族古文字的起源与演变、甲骨文与彝文等的关系。同时,深入分析近13万年来人类语言开启和分化历史,运用DNA分析语言学前沿理论和研究方法,精准定位汉语在原始语系中的坐标位置,为揭示人类语言的起源与发展规律提供重要参考。

希望通过连续十届论坛的接力研究与持续探索,最终将形成一部具有权威性、系统性的《中华文化万年发展白皮书》。这部白皮书将汇聚各领域顶尖学者们的研究成果,以实证为依据,为中华民族文化自信提供一套经得起科学检验、逻辑严密的理论体系,成为推动中华文明研究迈向新高度的重要里程碑。

东莞观音山双喜临门景点。

文明溯源成果的当代价值与启示

东莞观音山筹办的中华文化万年史探源高峰论坛,不仅能为社会大众深入了解中华民族的历史提供全新视角和科学依据,更在当代社会具有重要的价值与启示意义。

从文明韧性的角度来看,中华文化之所以能够成为世界上唯一未曾中断、延续至今的古老文明,除了先天的地理优势以外,其关键在于中华民族先民们在长期的历史发展过程中,逐渐形成了一套独特的“山地避难—平原重建”适应性生存智慧。每当冰期或大洪水等重大自然灾害降临,毁灭了低地地区的文明成果时,云贵川高原、横断山脉及东南部沿海等相对稳定的山地环境,总能为中华文明保留弥足珍贵的火种。这种顽强的生命力和强大的适应能力,正是中华文化历经万年风雨洗礼依然屹立不倒的根本原因。

据伊川当地许多老人讲述,大禹和商契当年治水,先命人在冬季用青铜刀环剥树皮,等风干后推倒,第二年枯水期把树伐到裂谷中间焚烧,最后又放水冲石。由于龙门山等处是石灰岩层(碳酸钙),遇火即可焚成生石灰(氧化钙),遇水又生成白灰(氢氧化钙),并释放巨大热量(二氧化碳),并顺着山坡一直流入到河床下游低凹处,凝聚成坝体。

东莞观音山筹办的首届中华文化万年史探源高峰论坛,承载着厚重的历史使命与时代担当。它标志着中华文明研究从传统的断代考据模式,逐步向更为系统、全面的多学科重构模式转变,同时,也预示着观音山奋发向上的活力。当我们以更为宏观的万年尺度审视自身文明的发展历程时,那些曾经困扰我们的关于起源的争论、关于历史的困惑,都将在严谨的科学研究和多学科的交叉论证中逐渐明晰。这不仅是一场学术领域的深度探索,更是一次民族精神的溯源之旅。在长达12800年的文明长河中,每一个刻符和汉字都承载着祖先在洪水中坚守文化的坚定信念,每一段基因都传承着祖先在冰期里顽强生存的宝贵记忆。

人类都有追寻自身历史的共性,站在今天这个多变而绚丽的历史时期,以科技为手段,以实证为依据,探寻世界唯一延续万年而至今未曾中断的中华文明,形成科学结论。并以此推动历史教科书的改写,其现实意义和历史作用将昭日月而光辉。

正如论坛发起人黄淦波所说:“只有深刻读懂中华民族如何跨越128个世纪的漫长岁月顽强存续至今,我们才能更加清晰地预见必将走向怎样的未来。”在国家积极推动文化研究与传承的当下,观音山的中华文化万年史探源论坛,也是积极响应国家文化战略号召、增强中华民族的文化自信、助力中华文化传承与发展的重要行动。(数据来源:广东观音山国家森林公园)

(免责声明:本文为本网站出于传播商业信息之目的进行转载发布,不代表本网站的观点及立场。本文所涉文、图、音视频等资料之一切权力和法律责任归材料提供方所有和承担。本网站对此咨询文字、图片等所有信息的真实性不作任何保证或承诺,亦不构成任何购买、投资等建议,据此操作者风险自担。)