中国历代移民和姓氏迁徙,大都发生于社会激烈动荡的历史时期,因而呈现出时间相对集中,数量相当巨大,流向较为明确,地域相对固定等明显特征,北起关外小兴州,南至粤北珠玑巷,东起山东枣林庄,西至湖北孝感乡,形成了八大着名移民出发地和集散地,也成为了炎黄子孙寻根问祖的圣地。

山西洪洞大槐树

“问我祖先来何处?山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么?大槐树下老鹳窝。”

14世纪中后期,中原一片荒凉。为了巩固明王朝的封建统治,朱元璋做出在全国移民屯田的战略决策。当时山西大部分地区社会稳定,人丁兴盛。朝廷以山西为移民的重点,仅从山西迁往外地的各类移民,就将近百万人。洪洞县城北的广济寺就是当时移民局设立的一个招募点。很难统计北京地区山西移民的数量。《明实录》记载,洪武、永乐两朝向京师地区(今北京、天津、河北地区)移民10次。大规模官方移民是从山西洪洞大槐树开始的。在约50年间,强制移民大规模迁民18次,总数达百万之众,涉及一百多姓氏。

洪洞县大槐树是中国历史上最大一次移民潮的历史见证,是海内外无数华夏子孙寻根问祖的路标,一向被誉为移民的祖槐。明时的老槐树早已枯死,现存的是它与同根孳生的第三代幼树。定居外地后的山西移民,常用栽植槐树或榆树来表达对远祖的纪念。

大槐树寻根祭祖节

2. 江西瓦屑坝

古代的瓦屑坝是渡口,曾有几百万江西移民按“四口留一,六口留二,八口留三”的定律,背井离乡,一拨又一拨从瓦屑坝集中,乘坐古老的帆船,踏过波涛滚滚的鄱阳湖,走向鄂豫皖,走向未知的远方……

史家称“北有山西大槐树,南有江西瓦屑坝”。

瓦屑坝移民是明朝初期官方组织的从江南外迁大量人口进行垦荒事件,是“洪武赶散”的一部分。瓦屑坝移民从洪武三年到永乐十五年(1370-1417年)历时48年,到洪武二十二年(1389年),安庆府42万居民有27万来自江西瓦屑坝。据考证,江西瓦屑坝今在鄱阳县莲湖乡,据该地《朱氏宗谱》等记载,瓦屑坝已变为“瓦燮坽村”。地处鄱阳湖畔鄱江口,是明代江西饶州的外埠,是中国古代八大移民圣地之一。

江西鄱阳县城西莲湖乡双港镇瓦屑坝村

在明洪武二十四年(1391)安庆府的约42万人口中,大约有28万多江西移民,其中约20万来自饶州,迁自瓦屑坝的有10万人,占饶州籍移民的一半。6个世纪过去了,这10万瓦屑坝人的子孙已经植根在江淮大地,成为安庆人的重要组成部分。

3. 山东枣林庄

山东兖州城北的安邱王府村,原名枣林庄,为明、清移民集散地。安徽濉溪县的“周吴郑王李丁梁”七姓,均迁源于此。

现有辽宁、吉林等省的枣林庄人,称先祖于清初移民边疆,迁居关外,为不忘祖籍,以“枣林”为号。

在当今山东兖州县城北七里之遥的安邱王府村,据明代石碑所载,该村原名枣林庄,明鲁王裔孙安邱王分封于此,始称安邱王府庄。

该村位于兖州东部丘陵山区,地处兖州府城郊,正当济南各州县南下的交通要道,元末明初,未受战乱波及,人口较为稠密,具备了集中移民的基本要素。虽然在官方文献中未曾发现有关移民的记述,但在安徽濉溪县志中却发现了在明洪武年间和清初由山东迁民本县的记载,并标明占本县人口80%以上的“周、吴、郑、王、李、丁、梁七姓”均为山东移民。

4. 苏州阊门

苏州阊门是苏北民众心目中的移民圣地。据史籍、方志和族谱记载,苏州阊门移民集中于元末明初,当时群雄并起,割据称王,张士诚据苏州与朱元璋争衡天下。及张士诚兵败被俘,朱元璋遂“驱逐苏民实淮阳二州”。苏州阊门遂成了移民的出发、集散之地。于是扬州、江都、泰州、淮安、泗阳、高邮、宝应、盐城、阜宁、东海以至于连云港等地,都有了苏州阊门移民的后裔。如宝应县之刘氏、乔氏、王氏,兴化市之顾氏、张氏、来氏、周氏、姚氏、扬氏,泰县之葛氏、徐氏等,即是此次移民后裔。大名鼎鼎的《水浒传》作者施耐庵,“扬州八怪”之一的郑板桥等文人名士,其祖籍均来自苏州。

5. 麻城孝感乡

明代麻城县分四个乡区,孝感乡是明代麻城县四乡区之一,麻城孝感乡都就在今天麻城市鼓楼办沈家庄。不过在明成化八年(1472年)进行区乡调整时,将孝感乡并入仙居乡。是众多川渝民众心目中的圣地。

明清两朝的移民运动是中国移民史上最重要的组成部分之一,麻城是中国古代“八大移民发源地”之一,是“湖广填四川”的起始地和集散地,千百年来,

麻城移民后裔已遍及川渝大地,有“湖广填四川,麻城过一半”之说,每年前往麻城寻根问祖的川渝人士络绎不绝。作为“江西填湖广”和“湖广填四川”两大移民运动的聚散地和中转站,“孝感乡”一直被掩藏在历史迷雾的深处,其真实情况不被社会和学界所知,淹没在历史中达500多年。

6. 福建宁化石壁村

宁化县石壁村位于福建省宁化县城西22公里的地方,是客家人深厚文化的发源地。

石壁客家人本是中原汉人,从东晋时期为了躲避战乱和转移发展,大批的汉人背井离乡、举家南迁,唐后期纷纷涌进宁化石壁,使宁化石壁成为客家的聚散中心。石壁是一个群山环抱的盆地,这里树林郁郁葱葱,有“玉屏”之称。南迁的汉人在这个世外桃源繁衍、开拓进取、建家立业,与该地区的原著居民交往、发展、融合,创造出一种独特的客家文化,有着独特的魅力。

上世纪80年代,为弘扬和传承客家文化,宁化县政府出资,客家多贤鼎力赞助,在石壁兴建了世界上第一座客家人的总家庙——客家公祠。如今,宁化石壁客家公祠是整个客家人的总家庙,每年都举办世界客家人的祭祖大典,每年都会有各个国家、地区的客家人组团前来宁化石壁客家祖地祭祖。因此,宁化石壁也被称为客家祖地。

7. 河北小兴州

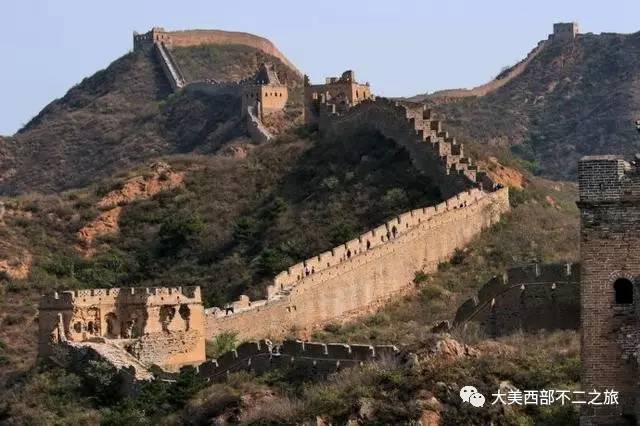

金山岭长城

河北小兴洲是长城古北外第一重镇,是辽东、内蒙南下北京的交通要冲,因而成为我国北方历次移民的重要集散地,特别是明朝洪武、永乐年间,由关外各地向北平及河北一带移民的集散地。相传,元朝末年,明军北上击溃元军主力,元残余势力逃往漠北,但仍有一定的军事实力。明朝建立后,为防止蒙古人入侵,就在长城以外,东起辽东,西至山西北部和内蒙古西部的广大地区屯兵,并多次从燕山以北地区向北平一带移民,发展生活,充实边防。永乐皇帝登基后,又抽调长城以北各卫所15万将士在北京附近屯守,同时组织大规模的强制性移民,安置在北平周围和河北各州县。这些移民主要来自河北北部、内蒙古、辽东、山东等地,总人数达十万人之多。

兴洲位于滦平县城北偏东十公里处,地处兴洲河西岸。春秋时为东胡地,战国时为燕国地。秦属渔阳郡。西汉为渔阳郡白檀县,北魏属安州广阳郡广兴县,西境为御夷镇地;后并入厍莫奚。隋唐因之,属饶乐都督府辖。辽为中京道北安州兴化县地,西境为奚王府地。金为北京路兴州兴化县、宜兴县地。据《钦定热河志》载:“宜兴故城,在滦平县(今承德市滦河镇治所)西北七十五里,金初,为兴化县白檀镇,泰和三年(1203年)置宜兴县属兴州。元初因之,致和元年升为宜兴州,以旧有兴州,故俗称此为小兴州。”由此可知,金、元时所说的小兴州,即今日的兴洲。“州”字演化为“洲”字。

据介绍,兴州古城占地面积139830平方米。 地处交通要冲,是金代的军事重镇。城址为长方形,城墙夯筑,北城墙东西两端建有翼墙,具有明显的防御功能。城内曾出土大量砖、瓦等建材和生活用品。

进入兴州古城,首先映入眼帘的是四座废弃的门廊柱基一字排开,并列于门前,上面粗糙的刻有龙鳞、水纹和荷花模样的纹理,中有凹槽,据说是安插门柱所用。进入大门,是一块刻有“河北省重点文物保护单位:兴州行宫”字样的石碑。

金山岭长城

河北小兴洲行宫

8. 广东南雄珠玑巷

珠玑巷,位于广东省南雄市城北部偏东,在323国道南雄至江西大余公路9公里处的沙水村。该巷南起驷马桥,北至凤凰桥,全长1.5公里,是古代五岭南北梅关古道的必经之路,其古朴风貌犹存。珠玑巷有三街四巷,即珠玑街、棋盘街、马仔街;洙泗巷、黄茅巷、铁炉巷、腊巷。今住居民381户,1742人。现有姓氏为卢、王、林、何、谢、曾、黄、钟、赖、刘、陈、郭、周、董、雷、戴、张、杨、欧阳、李、熊等159姓,其中雷姓是畲族,其余诸姓均为汉族

珠玑巷已成为岭南人的一个朝宗圣地。