1977年3月26日,一个干校军代表在收音机中听到了贝多芬的音乐,他大吃一惊,以为误听了敌台,但重新确认后,他发现自己收听的的确是中央人民广播电台。那天晚上,中央乐团在北京公演了《命运》交响曲,以纪念贝多芬逝世150周年,同时也为这位在中国遭到数十年政治冲击的德国作曲家正式“平反”。

在贝多芬生活的年代,他从未关注中国,但他的音乐在其死后曾一度在中国广为流行,却又再三遭遇政治因素的牵连,就算在最封闭的年代,仍然有许多中国人冒着政治风险在私下里偷听他的作品。也许后来的人们很难想象,曾经有过一个时代,仅仅因为爱好贝多芬的音乐,就足以成为使一个人生活破碎的罪名。

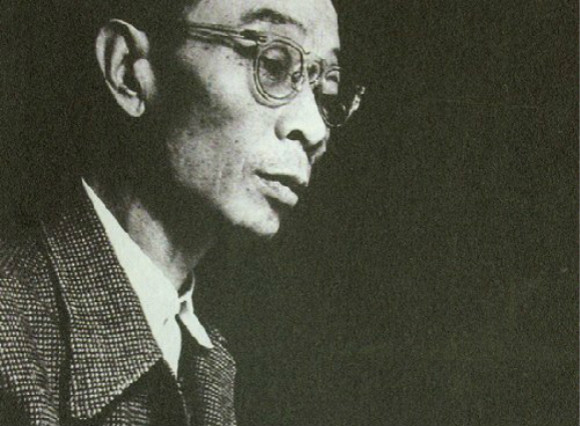

1906年,留学日本的李叔同在自己独立创办的刊物《音乐小杂志》上首次用汉字介绍了贝多芬——当时他采用的译名是“比独芬”。这本册子里写道“每有著作,辄审定数回,兢兢以遗误是懔。旧著之书,时加厘纂,脱有错误,必力诋之。其不掩己之短尤如此”。而在另一篇《昨非录》中,李叔同为贝多芬作了一副插画,并注明“乐圣”。

李叔同对贝多芬的认识源于日本音乐家石原小三郎所作的《西洋音乐史》,他本人很可能从未听过贝多芬的音乐,他对贝多芬的感佩仅仅源自这位艺术家的经历。但经由李叔同的转译,那份只出过一期的杂志成为贝多芬神话在中国的开端。在差不多同一时代的上海租界,工部局乐队(Shanghai Municipal Orchestra)就已经演奏过贝多芬作品,他们是后来上海交响乐团的前身。

工部局乐队是一个典型的殖民地演奏团体,在1925年以前,中国人不被允许观看他们的演出。真正首次为中国人表演贝多芬作品的是莱比锡大学的音乐博士萧友梅,他在北京大学组建了中国最早的管弦乐队,并演奏了《第五交响曲》的第二乐章和《第六交响曲》的第一乐章。

钟情欧美曲风的李叔同在1920年代仍试图在中国民众中提醒贝多芬的重要,这不仅源于他认为贝多芬所代表的创造力和个性能够帮助中国塑造其未来,还在于对于李本人而言,听贝多芬意味着接受现代性。

但他的声音很快湮没在左翼思潮的呐喊中。1930年代,音乐作为民族主义宣传工具的角色不断得到加强,作曲家聂耳公开质疑贝多芬在中国的价值:“你演奏一曲贝多芬的奏鸣曲能够兴奋起、可以鼓动起劳苦大众的情绪吗?不对,此路不通!早些醒悟吧。”

贝多芬在中国的接受度不断下降,然而到了1950年代,由于苏联对贝多芬的肯定,贝多芬等西方古典音乐在中国得到政府支持,并派遣留学生前往苏联学习演奏。但好景不长,随着中苏关系破裂,贝多芬在中国的命运逐渐风雨飘摇。

1960年代初,指挥家李德伦率中央乐团在武汉演出,在演出结束的座谈会后,一位代表发出质问:“你们演这些古典音乐有什么用?怎么为工农兵服务?”李德伦支吾不能应答。

随着1963年毛泽东发表关于社会主义艺术和资本主义艺术的措辞严厉的讲话,“废除交响乐”的口号开始在文艺界兴起。最后由周恩来出面定调,全国保留北京、上海、广州、沈阳四个交响乐团,其余解散。音乐家自顾不暇,那些乐谱中的资产阶级曲目们自然只能束之高阁。

到了文化大革命时期,不仅是贝多芬,几乎所有西方古典音乐作品在中国都被禁止演奏或收听,偷听他们的音乐甚至成为一种罪行。但即便如此,在许多城市,偷听贝多芬的音乐在小范围内被保存了下来。

据斯坦福大学教授蔡金东回忆,在1969年,他从一个朋友家中的老式手摇唱机里第一次听到了贝多芬,那部唱机每分钟78转,还得定期更换针头。但蔡金东被里面传来的音乐打动了,他此前一直习惯单一旋律的中国音乐,对如此多的乐器能在同一时间响起感到震惊。

后来蔡金东成为了一名指挥家,他在1985年移居美国,并出版了两本关于中国音乐的书,其中一本正是关于贝多芬和他的音乐在20世纪的中国的命运。

尽管不断革命的呼声让西方古典音乐几乎失去了生存空间,但在外交领域,随着1970年代以后中国与西方国家逐渐走出敌对,古典音乐偶尔会被临时启用,并总是被卷入文艺领域实权人物的针锋相对中。

1972年的罗马尼亚国庆日,周恩来批示可以讨论播放《云雀》等罗马尼亚民间歌曲,这一提议遭到江青的坚决反对。次年,伦敦爱乐管弦乐团、维也纳爱乐交响乐团和美国费城交响乐团相继来华演出。关于是否能够演出贝多芬的《命运》和《英雄》交响曲,再次在中央引起争论,最终反对派占了上风,以这两首曲目分别歌颂“宿命论”和拿破仑为由,将曲目调换为《田园》交响曲。

在文革后期的文艺领域,江青和周恩来形成两股对立的阵营。西方古典音乐也随时随地可以成为上纲上线的工具。在一份关于土耳其音乐家访华演奏曲目的批示上,江青如此阐述不同意演奏舒曼和勃拉姆斯作品的理由:“舒曼,特别是勃拉姆斯的音乐,听起来像哭,有的晦涩难懂,像发神经病似的。”

反复无常的政治运动和波谲云诡的权力斗争让音乐家筋疲力尽,1973年末,对于西方古典音乐的批判再次大规模出现,一批去世两百年以上的西方作曲家成为中国人斗争的对象,贝多芬生前的只言片语被拿出来作为其资产阶级人性论的注脚。就连莫扎特也不能幸免,《北京日报》在1974年1月6日的一篇评论文章中如此比较莫扎特的音乐和《白毛女》的差距:“(莫扎特)的作品尽管具有明朗、健康的情调,但我们无产阶级却清楚知道,这种情调和《白毛女》第七场‘太阳出来了’的大合唱洋溢着的开朗、奔放的情感,是根本不能相提并论的。”

《红旗》杂志则在第四期以“贝九”作为批判对象,认为其末章的“一切人类成兄弟”是宣扬资产阶级人道主义思想的虚伪毒草。

好在1976年的政治变化结束了这一切。在“四人帮”被粉碎三个月后,贝多芬迎来了自己逝世150周年的纪念日,全世界都在筹备关于这位伟人的音乐会。李德伦想起了周恩来关于贝多芬的批示,他找到一位关系不错的高官,向他提出中国不应该缺席这场纪念活动。在一番激烈讨论后,1977年3月26日晚,中央乐团演奏起《命运》交响曲的那一幕在北京上演。

如今,四十年过去了,贝多芬和他的音乐早已失去了曾经被过多赋予的意识形态意义。2016年11月,以聂耳命名的昆明聂耳交响乐团举行了主题为“向贝多芬致敬”的系列演出,再也没有人会提出“演奏贝多芬能有什么用”这样的质问了。

在中国,几乎很少有年轻人没有听说过贝多芬的名字,而在偶尔听一点古典音乐的人群中,贝多芬的听众往往也是最多的。今天的中国每年会上演数以百计的古典音乐演出,人们不仅会听贝多芬和勃拉姆斯,还会要求表演者继续演奏布鲁克纳、马勒以及更多不为中国人熟悉的音乐家作品。但不论世道如何变化,贝多芬的名字永远是最响亮的那个,他的影响不单局限于18、19世纪之交。而关于他在20世纪的中国被卷入的种种争论,则用一个世纪的时间跨度证实了,艺术终将战胜政治。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】