界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

“我很小就开始画画,我这辈子注定就是一个拉如(注:指唐卡画师)。我天天地,月月地,年年地坐在画布前画佛像,为的是用自己的手艺帮别人积累功德。你是个读书人。你天天地、月月地,年年地坐在教室里,读书,学知识,学文化。你比我条件好得多,你的本事可以帮助更多的人。但你要是真想学唐卡,那你就应该把笔记本放下。你就应该像我一样,坐在画布前面,三年、五年一直练下去,直到你的手艺可以画出真正的佛像,让施主他们家(朝佛像)跪拜的时候能够真正地积累功德。”

这是人类学家薛茗新书《77街的神龛》里的一段话。这段话出自热贡一位唐卡画师之口,薛茗曾在当地进行相关的田野研究,这位画师的家是她的借宿之处。

刚到热贡考察时,薛茗曾经跟他提过几次想要学习如何画唐卡,她认为这是人类学研究之参与观察的一部分,画师均未曾回应。直到一日,有些绘画基础的薛茗拿着自己画的几张草稿再次提出请求,才有了画师开头的那段“训诫”,薛茗听罢放下手中草稿纸,此后再也没有提过这样的请求。

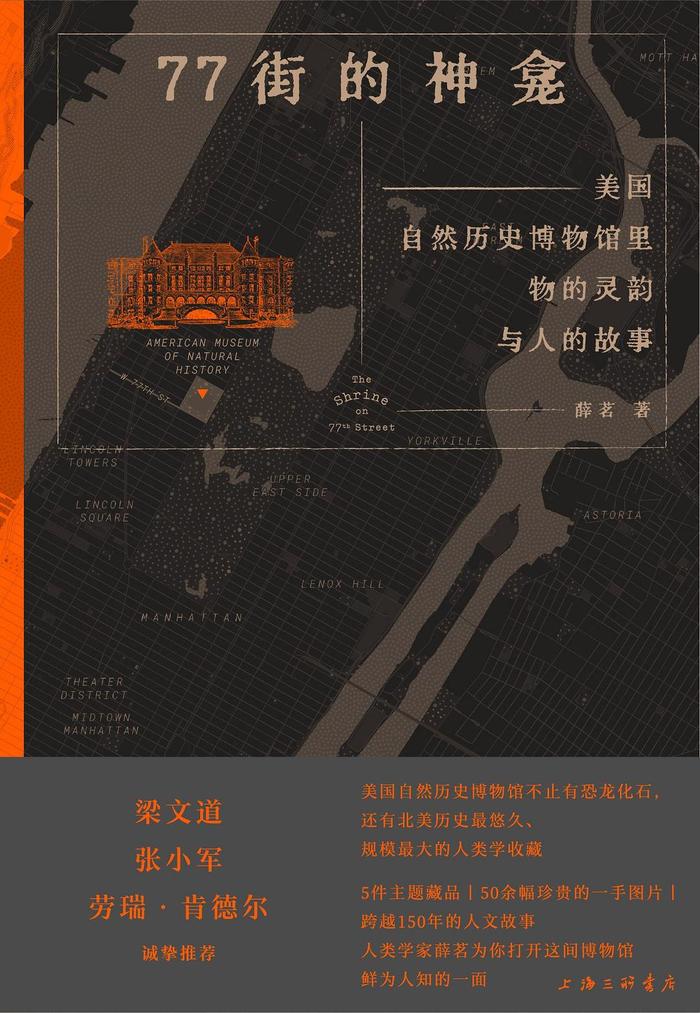

“77街”指的是纽约上西区的美国自然历史博物馆南侧、靠近曼哈顿77街的人类学展厅,这里是美国历史最悠久的人类学博物馆之一,也是薛茗现在工作的地方。某种程度上来说,这里发生过的故事曾承载或者说间接反映了人类学学科的变迁、人类学博物馆策展方式的改变,物质背后的灵韵及其流动性,甚至还包括人类思维认知的变化(尤其是如何理解“他者”,当然这取决于个体认知的差异化)。

2019年秋天,薛茗将自己在热贡收集到的红唐作品《冥想观音》作为藏品带回了纽约的自然历史博物馆,此时距离1998年大都会博物馆第一次举办西藏绘画展已过去了21年。这期间,国际博物馆领域的策展思路也不断发生变化。以往想要“告知”和“教育”的思路似乎正在慢慢淡去,而“沉浸式”体验变得更多更流行。很多博物馆搞起了“沉浸式”佛龛,在展厅里摆放唐卡、佛像、供品、法器等器物,配以仿真LED酥油灯、环绕立体声播放的低沉诵经,试图将观众引入另一种文化情境。

但在薛茗看来,走进佛龛里的大部分观众仍然在消费一种“感觉”——“这听上去不无讽刺,因为旨在提供‘正宗’体验的沉浸式佛龛里,唐卡等器物反而成了制造气氛的背景。”“沉浸式”佛龛只是窥看当下博物馆“体验”的一隅,我们的对话也就此展开。

01 大部分博物馆的话语权还是在专家或研究者手里

界面文化:《77街的神龛》有一个潜在的脉络:博物馆人类学对物质文化的心态从“抢救”,逐渐变为反思物与人的关系。你在写作时就带着这层意识的吗?

薛茗:对,“抢救人类学”对现在的影响仍然很大。说到非物质文化遗产,人们多少会有这种心理;一说到传统,脑海中就浮现出一个满脸皱纹的耄耋老人,似乎不抢救和保护,传统就会消失。

很多从事物质文化研究的学者会反思这种观点。所谓“传统”是不断变化的结果,它可能曾经是一种革新,淘汰了旧“传统”后保留下来的一种文化形式。我们应该将文化视为时间长河中的切片,尤其是像中国拥有这样悠久的历史,文字、音乐、舞蹈等形式和内容也是不断发展的,它们不是突然就没了,也不是一成不变。

我在书中提到抢救人类学,是为了反思那个时代的人类学家,他们在工业化和殖民主义的兴盛时期,看到了原住民文化受到的威胁——铁路修到原住民聚居区,树木被大量砍伐等,于是产生了抢救的心理。但现在我们知道,像皮影这样的文化并没有消亡,当然不是说它没有受到任何威胁,它仍然面临传承的挑战。现代人类学的收藏希望通过这些物品,讲述民间文化的生命力,以及它如何与其他文化结合,衍生出新的故事。

界面文化:传统是变动的,或者说,传统也是不断被“发明”出来的,博物馆人类学是什么时候意识到这一点的?

薛茗:最开始,博物馆人类学希望通过博物馆封存文化,起到保护作用,今天提到博物馆,大家的第一印象仍然是“静止/凝固”。认为物质文化是流动的、有生命的,这是比较近的思潮,比如上世纪80年代末一些学者提出“物的生命史”的概念。

我们身边也有这样的例子。比如原中央美术学院民间美术系主任杨先让为搜集民间美术素材沿着黄河走了14次,希望学生从民间美术中汲取营养,把民间美术传播到国外去。那正好是80年代末90年代初,中国处于经济高速发展、社会剧烈变化的阶段,杨先生也会觉得,不保护的话很多文化形式可能就没有了,所以他做了一些收藏、拍摄,并把自己和同事们的采风集结成册出版,有了《黄河十四走》。

近些年,清华的清影工作室也拍摄了很多民间艺人和非遗的纪录片,比如《大河唱》和《我在故宫修文物》。这些实践者虽然不一定叫自己人类学,但他们的作品跟现代人类学博物馆、人类学实践理念都是相关的。这些纪录片对文化的理解,同时带有对传统的纪录以及现代性的反思。

现在,美国很多博物馆也希望自己的文物跟个人化的叙事沾边。比如纽约大都会博物馆去年做的拉丁美洲陶器展览(Grounded in Clay: The Spirit of Pueblo Pottery),展出陶器的年代很久远了,把时间确定下来就很不容易了,实在不可能找到相关的个体叙事。于是博物馆请了当地的手工艺人和一些原住民,来代表陶器进行自我陈述。当然,这是一个强行安上去、有些错位的行为,但博物馆还是希望让一种文化“活”起来,让观众和器物产生情感上的连接。

界面文化:国内的博物馆也有这样的趋势吗?

薛茗:国内的博物馆的确在吸引观众方面做了很大的努力,尤其是让文化“活”起来这一块,想了各种办法。不过,国内外大部分博物馆的话语权基本还是在专家或研究者手里,尤其是有关历史的展览。一方面,观众希望去博物馆学到知识,但这种说教的策展方式跟观众有距离,像看教科书——器物旁边贴着标签,上面写着朝代等信息。国外的一些人类学博物馆现在不这么做了,因为人们会问:标签是谁写的?你凭什么代表他们?尤其是涉及原住民的物品,话语权常常是被提出来讨论的问题。

在这方面,美国自然历史博物馆就很有意思了。这个博物馆很大,跨越的年限也很长,每个时期策展的语言思想风格都不一样,所以展馆经常进行修补来应对时代局限性。古生物化石区目前是没人抗议的(笑),标签写得很保守,年头也比较长,可能写于二十世纪初,甚至标签本身都算文物了。人类学博物馆这边时不时遭人抗议,泼油漆划展柜这样的事也会发生。比如我们做展览时,一定要确保画框上的油漆能擦掉,展品不会受到损坏。我写过一篇关于罗斯福雕像(注:1930年代树立在美国自然历史博物馆东门口,罗斯福骑在马背上、两侧站着印第安男子和非洲裔男子,被认为有种族歧视的嫌疑)的文章,总有人泼红漆表示抗议,新冠疫情期间抗议达到了顶点,纽约政府也抵不住压力,雕像才被撤走了。

另一个有意思的现象是,大部分人类学展馆没有经费做大型翻修,修补就像贴创可贴,比如在标签旁贴告示牌,写着“此标签带有时代局限性,我们正在努力修正以前的错误”等等,表明自己站在现代观众和原住民这边。但是博物馆又没有足够的经费,也做不了什么实质性的修正(笑)。有的博物馆到处都是类似的“补丁”,这些“补丁”本身就像一件当代艺术作品。

02 沉浸式展览替观众做出选择,观众本质上还是被动的

界面文化:你对“沉浸式”展览的批评很有趣,过于强调沉浸可能会变成感觉消费,并不会对文化产生更多理解。沉浸式体验是网红博物馆的常用手段,你怎么看这样的网红展馆?

薛茗:沉浸式体验首先是商业性特别强。很多传统的艺术博物馆常常说“不要去看假的,要看真的东西”,真实器物和观众之间的碰撞,和沉浸式体验肯定是不同的。

沉浸式也不是完全没有价值。比如,美国自然历史博物馆去年新开了360度沉浸式体验馆,叫做“Invisible Worlds Immersive Experience”(看不见的世界),展示小到微生物、细胞、神经系统、大到生态系统等影像。通过这种方式,观众能看到平时看不到的东西,有一定教育意义。艺术或人类学博物馆现在在做展览的时候,也可以结合现有的技术,所以“沉浸式”是一个可以利用的方向。

但另一方面,完全沉浸的策展理念也有很多争论。我们所说的“走进文化”,指的是隐喻意义上、在思想上更深地接触文化本身。人类学博物馆的最佳效果,就是让观众用“他者”文化的逻辑思考,同时又不是简单被动的接受。但是沉浸式展览把“走进文化”搞得比较片面,通过声光电等手段将观众带入一个特定的情境。有心的观众如果多想一想,可能会感到疑惑:“我为什么要沉浸在这个特定的时刻或地点?”

也就是说,沉浸式展览的策展人会替观众做很多选择,观众本质上还是被动的。他们被放在架空的文化情境中,可能会被植入先入为主的观念。我看过一个梵高主题的沉浸式展览,利用VR技术走进一个户外场景。可是我会想,为什么一定要呈现这一刻的地点和风貌?沉浸式的氛围往往是策展人根据自己的文化理解构建的,并不一定与观众或当地人的理解契合。就像有些文艺作品,被批评说是“给外国人看的”,意思就是没有触及文化的本质或整体。

界面文化:博物馆应该如何在沉浸式细节与全局式理解之间取得平衡?如何照顾到所有人的兴趣呢?

薛茗:其实挺难的,我希望博物馆的工作人员、设计师、艺术家,以及本地人,大家能一起讨论这个问题。美国自然历史博物馆2022年翻新的西北海岸馆基本还是博厄斯的思路,它没想让你沉浸其中,器物就摆在那儿,不同族群根据地理位置来布局,看起来相当规整。打了背光的壁画是西北海岸的自然风光,隐约想把观众带入当地的环境中,但又不是“沉浸式”的完全复刻,还是比较传统的策展方式。

另外,人类学博物馆技术不那么先进的时候,会依据照片做复刻的微缩模型(diorama),希望观众通过橱窗的展示理解当地的自然生态和文化场景。从某种程度上,观众就像上帝,可以俯瞰和审视这些小世界,让他们在潜意识里有一种居高临下的观看态度。所以,当用微缩模型展示一些特定的祭祀仪式时,当地人认为自己的圣物不能被缩小,或者根本也不希望被外人看到,使用微缩模型布展就会引起争议。现在很多地方——包括我们博物馆、哈佛大学的皮博迪人类学博物馆——的一些微缩模型被撤掉了,尤其是跟宗教仪式有关的东西。

03 呈现“物的生命”的复杂性,是博物馆很重要的一面

界面文化:书中提到,物通过与人的相互交织,从而有了生命。研究香港地区的流浪神像的人类学者宗树人提到过,雕像的人格并非内在于雕像的孤立本质,而是通过观者对雕像的反应而涌现的。你如何理解“物的生命”?圣物里的灵性是什么呢?

薛茗:我们可以回到萨满神衣的故事来回答这个问题。卖掉神衣的萨满的孙子对自然历史博物馆的策展人肯德尔说,不要触碰神衣,因为里面有危险的神力。我后来问过肯德尔:“你真的相信神衣危险吗?”她回答说,作为人类学家或物质文化研究者,我们关注的不是“信”或“不信”的问题,而是当地人如何理解这个器物,他们与之相处的关系是什么。

这与宗树人的观点一致,他认为观音是有“二分性”(dividuating)的神灵,既有无处不在神的特性,也有寄托在某个特定塑像上人的痕迹。但这种二分性并不是对宗树人来说的,而是对那些将观音像留在公园中的人来说的——他们一方面接受观音无处不在、不会被束缚在一尊雕像里的概念,另一方面又不敢像丢弃垃圾一样弃置破旧的神像,所以才有了宗树人和同事们在香港看到的观音的“墓园”。

同理,我们也需探究伦措(《冥想观音》作者)这样的文化创造者与圣像之间的复杂关系。像伦措这样的藏族画师确实是虔诚的,但这种“虔诚”与游客的想象可能很不一样。举个例子,一幅唐卡同时承载着许多种价值,包括宗教的、经济的、审美的、社会的、个人的等等。伦措有时会提到唐卡卖得不好,请我帮忙找客户。在讨论唐卡的“生意”时,她强调的是唐卡的经济价值。但是她也会自觉地说唐卡不能说“卖”,在藏语中,唐卡是需要“请”的,给的不是钱,而是“供养”,这是唐卡的神圣属性。

除此之外,唐卡还有其审美价值,艺术家在创作时会考虑构图和配色等。客户可能敲定了一个价格,但如果画师突然有了设计的灵感,想把它融入作品中,虽然会多花时间,但画师可能也不太在乎成本和收益的关系。我所接触的热贡画师在宗教仪式中会用强调唐卡的神圣性,但在市场上与画廊或客户沟通又会进入另外的话语体系。这提醒我们,去理解像唐卡一样的圣物需要更灵活,要去关注它生命的流动性,不能套用刻板印象。

界面文化:也就是说,人类学家重视的不是“物是什么”,而是“物能够做些什么”。

薛茗:这正是人类学家的角色所在,只有深入田野,才能捕捉到他们对于物的微妙理解。对伦措而言,唐卡肯定有神圣的价值,可以用来请、护佑、供奉。它也肯定有商业价值,涉及与哪个画廊合作,如果是博物馆收藏,那会不会给画师收藏证书,这样唐卡可以卖更好的价格。

博物馆或田野工作者的任务是剥开多重价值,理解当地人是如何创造和协调这些价值的。这样,唐卡就不再是遥远的陌生事物,或者被符号化的文化现象,观众不会说一句“好神圣”就走掉了。我和上海博物馆张经纬老师对谈时讨论过,博物馆如何避免强化文化刻板印象的问题,我想呈现“物的生命”的复杂性是很重要的一方面。

策展时,我们也会在不同层次上加工信息。对普通观众来说,他们需要在最短时间内获取准确信息。例如,第一层是讲清楚这是一位青海女画师的作品。第二层是强调唐卡作为圣物的属性,让观众理解藏族人的物质文化和信仰,但对于有更深层兴趣的观众,我们会讲一个更复杂的故事:画唐卡的人是谁?唐卡艺术如今的生态如何?为什么一位女画师的唐卡作品非常特殊?当然,单靠展览也不够,所以要有纪录片、讲座等多种形式,讲解员也可以在现场帮助观众展开这个故事。

04 不打动你的人类学,就不值得从事

界面文化:有一句这样的调侃是“为什么人类学家的田野调查这么有趣,写出的民族志却这么晦涩无聊”,但你提到,如今的民族志出现了新的变革,比如杰森·德莱昂的《敞坟之地》。这是学界普遍出现的一种现象吗?

薛茗:因为德莱昂和露丝·贝哈(注:犹太古巴裔人类学家,她的作品经常加入个人经历和感性表达)那一派的写作风格很接近,他们倾向于创造性的写作或者自传体式的民族志,作品可读性和文学性较强。虽然他们(德莱昂和贝哈)都得到过“麦克阿瑟天才奖”,但他们仍属于人类学的小众,并不是主流。把自我带入作品的做法到现在还有争议,因为很容易陷入自怨自艾,读者也可能觉得“矫情”。

德莱昂在书中提过一个写作案例,一位人类学家跟随非法移民跨越美墨边境,他想在写作中反映跨境的艰难,结果因为过度关注自己的情绪和身体状况,反而忽视了应该服务的对象。德莱昂批评这个作者自己的声音掩盖了他者的故事,所以德莱昂说“我不会去跨越边境”,这不是人类学家应该呈现的内容。人类学家在多大程度上需要在作品中暴露自己,流露自己的感情,这个尺度的把握是非常重要,人类学家对自己定位的拿捏也是非常有挑战的。

我当人类学学生时是看着贝哈这一派的书成长的,还没毕业就接触了露丝·贝哈从古巴到美国的自传体式民族志,比如那本代表作《动情的观察者:伤心人类学》。其实贝哈的人类学和文学理论水平都很强,《动情的观察者》里面很多讨论都暗含一个文学作品或流派,第一次读的时候整个人傻掉了,惊讶于民族志竟然可以这样写,这个让我对写作有很深刻的认识。另外,我父母是记者,他们那种直白、直观的写作方式对我有潜移默化的影响。从这个意义上来说,我不习惯也不擅长于写理论先行的论文。

界面文化:露丝贝哈说过一句话:“不让你伤心的人类学,就不值得从事。”《77街》也有一种无处不在的哀伤情绪,你也一直在书中反思所谓“客观记录”,强调研究者的主观视角。你怎么看贝哈的这句话?

薛茗:贝哈是一个很细腻感性的人,带有伤感的情绪很自然,但我的情感可能更刚烈一点,重庆人嘛(笑)。贝哈会在早期作品中写自己的家庭和成长经历,比如父亲在争吵中撕掉她的信,这些细节展现出了家庭关系的复杂性,而挣扎的过程成就了她的民族志作品。这个过程很微妙,贝哈的妈妈就质问过,你做田野调查必须征得研究对象同意才能书写他们,那你为什么不征得我和你父亲的同意,就把我们写进书里呢?这就出现了伦理问题,很多人批评自我民族志也是因为学术边界问题。贝哈的确开创了一种新的写作方式,但其中也存在许多微妙的问题。

关于贝哈这句话“anthropology that breaks your heart”,我理解的不仅仅是“伤心”,更多应该是“打动”——“不打动你的人类学,就不值得从事”。身边伤心的事情已经够多了,做人类学不必非要伤心。可能所有行业都是这样,做得好,需要你被打动。如果你没有被我的书“打动”,那你也不会来采访我。

在这本书里,我把所有“打动”过我、给我带来过灵感的东西都尽量放进去了,不仅有人类学作品,还有诗人、摄影师、艺术家的作品。在写最后一章时,我经常会在有声图书中听乔伊·哈乔(注:一名美国原住民女性诗人、音乐人与剧作家,生于1951年)的两本自传,Crazy Brave是她刚刚当上桂冠诗人时写的,Poet Warrior是她六十多岁、有了孙女后写的,听后面那本时,她的声音和表达都和前一本不太一样,那是她正在展开的生命以及她作品的生命。她的文字中带有博物馆藏品和人类学民族志无法捕捉到的诗意。我在书里引用她的诗句,是为了创造出我当时感受到的意境,也希望和读者分享这种意境。同时也是提醒博物馆的观众,博物馆——尽管称其“博物”——展示的文化也不是全面的,观众应该保持开放的态度去观看。

界面文化:你将美国自然博物馆的独木舟作为全书结尾,它也作为插画出现在内封上。对这艘船,你寄予了怎样的情感?在书中你提及,“无论喜不喜欢,我们所有人都在同一条船上。”

薛茗:这艘独木舟特别有意思,它现在被吊在博物馆的天顶上。策展人的考虑是,放在地上会占用很多空间,船底部的花纹也很难被看见,而且运气不好被游客泼上东西不好修复。可是挂在半空,许多当地人又有意见,比如觉得船挂起来有不好的寓意,独木舟内那些漂亮的木头凳子也很难被看到。

我认为,这个意象恰恰是对人类学特别好的比喻——船本来应该在水里,现在换了地方并被架空了,但它依然保留了一些文化功能和意义。这个过程很像人类学本身,人类学家在田野中获得各种经验,再把经验转移出来带到另一个文化语境中,希望让观众达成理解。可无论是写论文、策展还是做纪录片,肯定会有信息的遗失或错位。就像我在热贡田野中迸发的所有理解和火花,也无法完全呈现给观众。因此,我把“空中行船”这个意象拿来比喻人类学实践的各种挑战。

另外,我在疫情时写那篇澎湃的文章时,对大家的命运连接感受特别深,于是想到“大家都在一条船上”这样一句话。但那时没有特别联想到这艘独木舟,是回过头来写这本书时,所有的一切才整合在了一起,水到渠成吧。

薛茗 著

上海三联书店 2024-9