《厉害了!我的歌》《围炉音乐会》和《耳畔中国》在节目形式上各出新招,但细节上有待雕琢,数据表现并不“漂亮”。

时下备受属备受争议的《歌手》,虽历经改名风波、歌手退赛,但其在收视率、网播量以及微博指数上和其他同类节目相比都略胜一筹,每周六日相关话题必定出现在微博热搜榜。而诸如《厉害了!我的歌》《围炉音乐会》《耳畔中国》这样各具特色的同类节目,和《歌手》相比,表现却相对温吞。

湖南卫视《歌手》

《厉害了!我的歌》 兼顾喜剧、音乐,更容易“两不像”

从《跨界歌王》小试牛刀之后,北京卫视继续在“跨界”上发力,先后推出《跨界喜剧王》《跨界冰雪王》,以及我们今天要谈的《厉害了!我的歌》。

《厉害了!我的歌》是北京卫视于2017年1月13日推出的一档音乐喜剧综艺秀,由金志文担任音乐总监。和之前推出的“跨界”节目相比,《厉害了!我的歌》显然真的是“厉害了”——在节目中,明星嘉宾将实现“双跨”,喜剧人跨界为歌手,而歌手则跨界成为喜剧人。而节目的形式脱胎于传统喜剧类节目和音乐类节目,简单来说就是“喜剧+音乐”的混搭。

不论是从人设上,还是节目形式上,《厉害了!我的歌》确实做到了与众不同。然而,从1月13日播出至今,节目CSM52城收视率一直徘徊在0.5%左右,最高时也仅为0.611%,难以跻身同时段综艺收视榜前列。

节目的第一趴是“给音乐加点料”,即在歌曲表演中融入喜剧表演的元素。虽然呈现给观众的是一位喜剧人搭档一位歌手共同演绎作品,但观众的目光还是容易被台上的喜剧人吸引。嘉宾们每一次的演唱都是一次舞台剧,则更容易让人想起《跨界歌王》。

北京卫视《跨界歌王》

而到了第二趴“给喜剧加点料”中,则是与上一个环节恰好相反,即是在喜剧表演中融入音乐的元素,在喜剧作品中插入制定的曲目则是给整个小品增加笑料,又有种《跨界喜剧王》的即视感。

北京卫视《跨界喜剧王》

除此之外,李玉刚、周晓鸥、杨树林以及配合嘉宾演出的素人也都是在《跨界喜剧王》中出现过不止一次的面孔,在节目嘉宾的邀请上难免容易落入“过度刷脸”的诟病。

一档音乐戏剧综艺秀,既要兼顾喜剧,同时也要兼顾音乐,显然是铺设的面太广,陷入了“两不像”的境地。

《围炉音乐会》 主打怀旧,但缺乏意外亮点

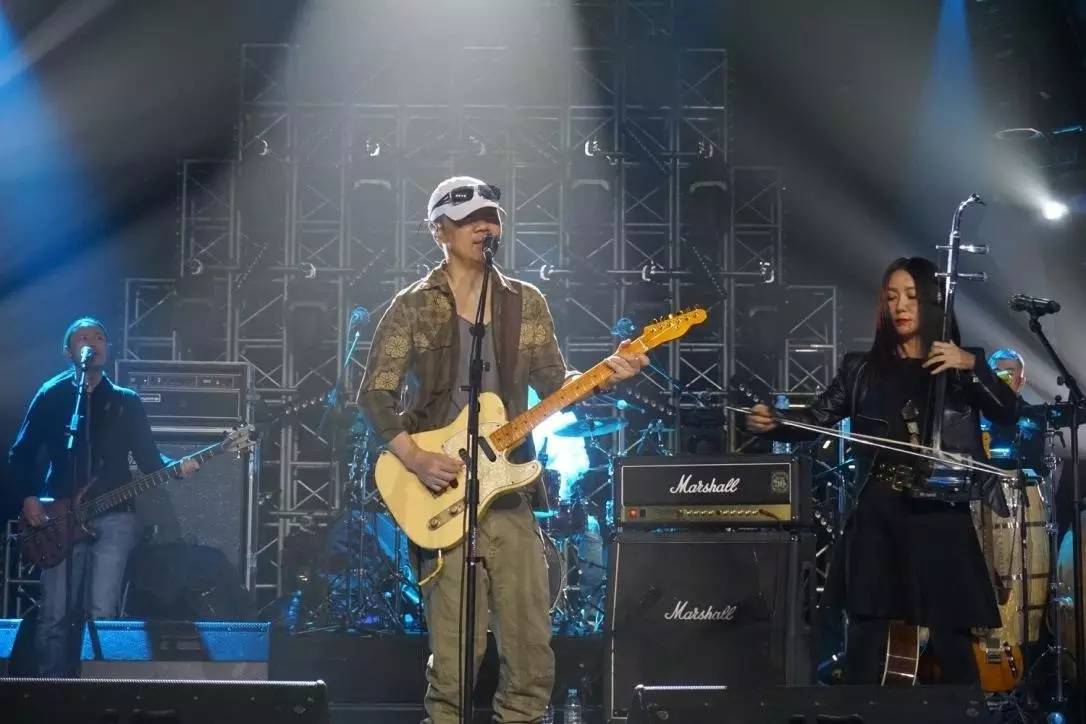

2016年12月22日,一档名为《围炉音乐会》的节目在四川卫视首播。节目每期邀请一位60-90年代的歌手及其圈内朋友,通过歌手自筹演唱会的外景纪实秀加现场live围炉音乐会的模式呈现,由梁翘柏担任音乐总顾问。

纵观综艺市场的音乐类节目,大都脱离不了PK、晋级的环节。与这些节目相比,《围炉音乐会》则更像是一场老友聚会,它摒弃了传统音乐节目的草根选秀、明星比拼、导师带队的竞技形式,旨在回归音乐的本源。其中,黎明、辛晓琪、张宇、费玉清、品冠等歌手的演绎,都勾起了特定年代受众的怀旧情怀,这是节目有别于其他节目的最大亮点。

然而在细节上,《围炉音乐会》还存在有待推敲的地方。

一是节目开头“邀约”的部分,形式难免单调,每期的节目基本上都是靠吉杰一个人的力量,没有体现出歌手的档期紧张和二人沟通的环节;

二是歌手同意参与节目录制显然是早就安排好的,不接受邀请的话显然不会来到现场,所以现场再讨论“来与不来”,不合常理;

三是每期的歌手在接受邀请之后,还需要再邀请自己的圈内好友,而好友立刻“马不停蹄”前来报到,这个桥段的设计也有些“失真”。

四是整个节目看下来“怀旧”的成分占据最大份额,虽然核心是“回归音乐本身”,但是情感的厚重感太强,每一期节目看下来调子似乎都一样,缺乏意外的亮点。

《耳畔中国》定位“中国风” ,选手、人设细节有待推敲

安徽卫视的《耳畔中国》是于近期(2月17日)上线的一档主打中国风的音乐竞技节目,也是唯一一档拿到一季度这张黄金档牌照的音乐类节目。

节目由蔡国庆担任“耳畔召集人”,雷佳、阎维文、王黎光坐镇嘉宾席,“耳畔观察员”郦波现场讲解每首参赛曲目背后的文化知识和渊源,捞仔则担任音乐总监——“耳畔发起人”。

和一般类音乐竞技类节目最大不同的是,《耳畔中国》在参赛曲目上已经设定了一个固定的范围,即中国风;而节目的评委也根据“中国风”的设定邀请了民歌界的前辈阎维文、雷佳,和节目整体的基调和搭;郦波这一角色的设置在其他节目中也鲜少涉及,显然是有新意的;大咖捞仔的加盟也使得节目在专业度、吸睛度等方面更上了一个台阶。值得一提的是,“中国风”的核心,一方面将其和其他同类节目明显区别开,另一方面也体现了容易被人忽略的“民歌”文化的传承和发扬。

情意绵绵而又曲调活泼的醴陵民歌《思情鬼歌》、70年代红色电影金曲《沂蒙颂》、“中华好民歌”《咕噜山歌》……一首首清新欢快、脍炙人口的“中国风”音乐令观众耳畔焕然一新。

然而,几期节目看下来,《耳畔中国》也暴露出一些细节上的瑕疵,譬如选手来源过于集中于院校,而评审之一正式音乐学院的院长王黎光,给人的感觉好像音乐学院面试;节目的人设被特意加上了一些头衔,比如“耳畔召集人”“耳畔发起人”,这些称呼没有实际意义的同时念起来也有些拗口,多此一举。

总之,小编对以上三档音乐节目的创新是予以肯定的,但如若在接下来的表现中,节目组能够在细节、方向上多下些功夫,相信除了口碑,在数据表现上也会锦上添花。

【版权声明】传媒+(www.media-plus.cn)版权文章,如需转载联系后台,转载请注明作者、出处及原文链接。