界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

“男人是人,女人(至多)是类男人”,这种男性本位一直主导着近现代社会的中国新女性论述。《“娜拉”在中国:新女性形象的塑造及其演变》一书作者、中国台湾政治大学历史学系副教授许慧琦看到,从既有的历史发展来看,不论资本主义或社会主义,都属男性本位。各种不同经济体制的当代社会,都维持着男性政权、父系家庭及男优女劣的性别分工模式。

“娜拉”是挪威剧作家易卜生《玩偶之家》的主角,她是一位中产阶级家庭主妇,曾为拯救丈夫而伪造文书,东窗事发后,丈夫却只顾着自身名节,大发雷霆,斥责她葬送了自己的一生幸福和前途。娜拉看透了丈夫虚伪灵魂和自己在家庭中玩偶般的地位,毅然决然离开这个“玩偶之家”。

长久以来,“娜拉”在中国始终因为被视作新女性的形象而闻名。许慧琦指出,娜拉的诠释权在中国一直被男性攫取。她认为,娜拉在中国获得盛名,是因为胡适对娜拉采取了去性化的论述方式。胡适宣扬娜拉“做一个人”的自主精神,挪用娜拉来彰显男性为本位的普世“人性”意涵,带有“个人/男性”觉醒先于妇女解放之意。因此,不论是“五四”时期的个人主义式的自我觉醒,还是之后社会主义与民族主义式的全体解放,主要焦点和诉求都在于以无性别之分的群体利益为重,从而让妇女解放臣服于男性本位的大我为重的叙事。

在书中,许慧琦阐释了四种近代中国大叙事——国族自强大叙事、新文化大叙事、自由婚恋大叙事、解放平权大叙事——主导的多样娜拉论述,这些大叙事清一色都是男性本位的。男性本位指导下的女性权益,只鼓励女人做男人从事的事情,到男人主宰的社会场域活动,却不会鼓励男人做女人做的事,或者发展良好的女性化气质。因此,哪怕这些大叙事允许甚至鼓吹女性主义,女性依然无法挑战男性的性别优势。

娜拉在中国有着“丰沛能量与思想韧性”,持续启发着一代代青年,但同时也暴露出各种男性本位的大叙事依然宰制着社会。许慧琦在此次采访中指出,目前的舆论场上似乎存在着“性别战争”的趋势,她同时分享了自己对如何改变现状、走向男女共赢的思考。

01 政党体制取代传统父系权威使中国两性均产生挫折感

界面文化:你在《“娜拉”在中国》一书中谈到,胡适等人借助西方经验来反对中国传统,把个体从家庭中解放出去。对娜拉采取了“去性化”的做法,有意无意忽略女性的需求,以男性本位的“人性”概括取代。为什么讲“人性”必然是男性本位的?这样的说法为什么不是“理中客”,强调男女之间的共通之处?

许慧琦:从理想、中性的角度来说,讲“人性”自不必然是男性本位。然而,从历史、性别的视角,不难发现过去(其实直到现在)讲人性,确实由男性本位思维主导。更广义地说,性别、阶级与种族这三大史学界研究的分析范畴,经常交织展现权力阶序。

英语语言中,“men”既可指男人,也指全人类;历史是“history”,而非“herstory”。这些语言文字的设计,本身就暗示着此种语言意境中所潜藏的男性本位思维。托马斯·杰弗逊(Thomas Jefferson)起草的美国《独立宣言》中,所谓“All men are created equal”,在当时历史情境下只包含白种男人。白种男人把所有其他颜色的种族称为“有色人种”(colored people),仿佛白色不是一种颜色。在性别视阈中,那种把自身视为优越主体,自身特质具有普世价值的思维,只有男人存有。

近代女性主义者反抗这种“男人代表全人类,女人只能代表女人”,或者“男人是人,女人只是男人的他者”的价值观。但历史上诸多史料显示,近代中国男精英,经常流露男性优越感,来指导与期许女子做他们心中的新女性。

许慧琦 著

理想国·上海三联书店 2024年

界面文化:在革命的背景下,女性先是跳出封建家庭进入了社会,又跳出了封建社会进入现代意义上的民族国家——但这是以消融性别意识为代价的。我们如何去认识和评价过去男性本位的女子解放运动带来的成就?女性主义与民族主义的关系是什么样的?另一方面,中国的妇女解放运动正与现代化历史相始终。你怎么看待这个问题?

许慧琦:过去许多优秀的中外学者,已经评价过百年来在男性中心的国族框架下发展女性论述,或进行女子解放运动的成就与局限。以大陆学者的作品而言,我特别欣赏好友(中国人民大学马克思主义学院教授)宋少鹏、以及杜芳琴、夏晓虹、刘慧英、杨莲芬、陈雁教授,还有留美华裔史家王政等人的研究成果。她们的主题交相指出近代中国的女性主义,如何与中外时局、救亡意识及政党革命紧密相依。

国家情势与社会文化背景差异使中国的妇运无法如西方社会那般,多由女性主导。在“先求社会解放,再求妇女解放”的大叙事领衔下,不依从此种思想的女性主义表现,相对难以在中国有发展空间。近代中国的民族主义既驱动壮大、又局限甚至压抑了女性主义的发展。所以,特别在近代中国,它们的关系并非二元对立,而是处于一种可互为利用的微妙紧张关系。妇女与性别史家,一方面不断挖掘影响深远的国族论述对女性主义发展的利弊,另一方面探索在国族论述影响势力外努力发声的女性主义表现。这两大方面的研究,都有助我们愈渐清楚定位近代中国历史中的女性。

至于中国的妇女解放运动与现代化历史,虽密不可分,但前者不应依随后者终结。新中国建立之后,以国家政党之力,推动包括经济发展、社会改革、文化变迁和政治体制变革等现代化工程,大幅扩增妇女在公领域的表现机会,并相对减轻某些私领域的负担。但那种忽视女性生理条件、泯灭女性气质的“男女平等”,让女性付出了沉重代价。根深蒂固的性别歧视、男权优势、男性本位价值观并未改变。

另一方面,因为政党体制取代了传统父系的权威,解放了女性,使得一般男性感受自己在家中分量萎缩,变成小男人。使当代中国社会中的男女两性,分别产生无法真正做自己的挫折感。我希望未来能以女性为本位,亦即重视解决女性(角色)的独特问题、需求与困境,而非只是继续要求与男人平权,乃至无意识地强化男性特质的优势,并继续把家庭问题留给女人。

02 阶级优势无法保障性别优势,性别优势可能超越阶级优势

界面文化:现代性叙事都是男性本位的吗?李欧梵在《上海摩登》里谈到,“如果我们把关于舞女的描述和更早时候关于艺妓、影星的文章一起读,把她们视为一个文化系谱里不同方面的象征,我们就能追溯出一个用不同方式以女性为中心的传统。”是否可以认为,摩登女郎虽然是被“现代化”为都市物质文化的载体或者客体,但她们也可以张扬主体性。

许慧琦:至迟到1995年,美国学者芮塔·菲尔斯基(Rita Felski)便在其《现代性的性别》(The Gender of Modernity)专书中,质疑她之前的多数男学者,理所当然认定现代性展现的是男性特质(或说男性特质代表着现代性)。菲尔斯基举证说明,现代性不仅展现如理性、进步、克制及个人自主等男性特质,也显露情感、亲密、不定及人际交流等女性气质。菲尔斯基承认,学界仍广泛承认西方现代性的根本父权基础。但她强调,现代性兼容男性与女性双面特质。德国史家梅嘉乐(Barbara Mittler)也曾撰文表示,现代性与近代中国女性表现及其特质,密切相关。她论证了近代中国新女性的形象及论述,如何挑战又定义了现代性。

李欧梵在《上海摩登》的论点,与菲尔斯基或梅嘉乐的都有可互相应和之处。诚如这些杰出学者所言,现代性绝非为男性(中心)特质所独占。新女性的表现及其公众形象或文学再现,在显露她们确实参与着男性主导的现代性建构工程,并抵触或松动后者阐述的现代性意涵。以上海城市文化为创作大本营的新感觉派,便尽情展露着彭小妍笔下的“浪荡子美学”,既厌女却又离不开女体的现代性美学创作。至于摩登女郎的主体性,也是文史学者关注已久的课题。如彭小妍所言,摩登女郎其实与摩登青年一样,分别是(作为跨文化文学/文化创作者的)浪荡子的低等她/他我。但我们同时也清楚,她者并不意味着只具有纯粹被投射欲望的客体身份;摩登女郎确实可能抵拒、玩弄男人。摩登女郎并非无脑玩物,那很可能是当时有能力有本事有脸蛋却无其他空间可发挥的女子,选择能享受物欲情欲与人生的角色。只不过相较于被男性中心主流舆论认同的新女性而言,摩登女郎总是背负着各种污名,承担着来自包括新女性对她们的诋毁。

界面文化:一旦在社交网络上讨论到女性议题,就立刻就会有人说,阶级议题更重要、更本质,你认为它们之间有重要次要的区别吗?

许慧琦:若从交织性理论出发,性别问题与阶级议题经常相伴生,必须依据个人的经验及其面对的情境,来判别哪个元素或变项,对其影响更重要。然而,我认为值得注意的,是比较阶级与性别(在某种程度上,也包括种族)不同排列组合可能产生的权力差异。

让我们试想,一个中产阶级女性与一个工人阶级男性相遇,以及一个中产阶级男性面对一个工人阶级女性,这两组中分别是谁比较可能占优势?或许各人有不同见解,但在我看来,阶级优势无法保障性别优势;反之,性别优势可能超越阶级优势。

因为在当今众多社会中(或许除了种姓制度与依血缘世系决定出身的贵族社会),阶级是可以跨越的,但性别越界却相对艰难。若上述论点能被接受,则我会争辩,阶级问题并不比女性或性别议题更重要、更本质。事实可能正好相反。当然,更适切的,是综合着阶级与性别(以及其他变项元素)一并讨论与处理。

03 通往男女共赢终点的路,会走得很漫长也很辛苦

界面文化:铺天盖地的男性本位论述依然占据着主导,一个问题是鱼身处于水中感知不到水的存在。在日常生活中,普通人如何确立女性本位的意识?

许慧琦:这是个好问题。坦白说,普通人确实很难在官方意识形态、社会网络、报刊媒体、教育体系、甚至家长亲人都仍推崇男性特质、认同男性本位价值观的日常生活中,确立女性本位的意识。少数女性,或因天生个性使然,容易不满性别现状,亟思改变,但这种会自发出现女性本位意识觉醒的人总是有限。多数女性,若被家庭教养/驯服成言行举止心态都得有“女孩样”的人,则究竟应如何发现这个世界的性别游戏规则不利于己呢?

或许,还是得靠已经发展出女性本位意识的人,不断在公私领域,以各种方式传播讯息,散布性别觉醒的重要性,激励她人不以男性价值观来界定自己。我在教学过程中发现,中学读女校的学生比较容易在同侪较明确的女性支持网络中,发展或确立女性本位意识。各种从专业出发,戳破当今社会男性本位文化霸权的文字语音影像资源,也同样有启迪女性的重要价值。我前几晚在网上,看/听到著名美国女性主义学者朱迪斯·巴特勒(Judith Butler)的“Who’s Afraid of Gender?”演讲。她的同名专著也在今年出版。这类演讲与(翻译)著作,都能有助滋养女性本位意识。

界面文化:你在书中谈到,在舆论场上,一边是女性越来越强的性别意识,另一边是男性愈演愈烈的当代厌女意识,这是因为各种大叙事(权威、体制)虽然是男性本位,但却使一般男性优势反而萎缩,造成男权反扑。这是否是性别战争?男性和女性是有可能共赢的吗?

许慧琦:在舆论场上,确实逐渐有种性别战争的趋势。或许,厌女言论气焰愈高愈烈,反向意味着众多年轻女性不低头的性别自主意识。但这似乎只造成两败俱伤;而在男性本位价值观主导的社会中,女性实在讨不了便宜。

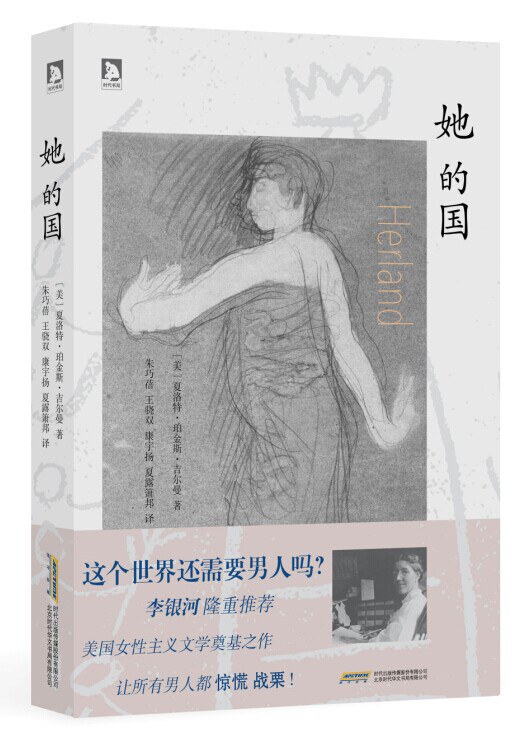

我其实真的相信或者希望男女能共赢。这条通往男女共赢终点的路,或许会走得很漫长也很辛苦,但我觉得应该是女性主义的理想。因为,像夏洛特·帕金斯·吉尔曼 (Charlotte Perkins Gilman)当年在《她的国》所拟想的女性乌托邦,实在很难在现实人生中出现。或许,我还是比较倾向女性(如克鲁泡特金Kropotkin主张的互助论)与男性沟通,互助互利,而非(像社会达尔文主义那种)在男性中心的社会物竞天择适者生存。

[美]夏洛特·吉尔曼 著

王骁双、朱巧蓓、康宇扬、夏露箫邦 译

北京时代华文书局 2014-6

界面文化:爱情的神话也是启蒙的神话,其本质是两个精神共振的独立个体之间的灵肉合一。在你看来,这样爱情的神话也是男本位的吗?在今天我们如何去理解爱情?

许慧琦:从我的史学研究角度出发,爱情的神话——至少在1920年代的中国——毫无疑问是男性本位的。那是新文化知识人受西方自由婚恋新思潮启发、欲以婚恋自由取代传统(父母之命、媒妁之言的)包办婚姻的重要年代。当时许多男性知识分子,从英文、日文、俄文乃至法文等渠道,译介了众多有关恋爱、婚姻、情欲、性道德的新思想作品。通过翻译,他们掌控了阐发这些课题的重要论述权威,并建构起男性本位的爱情神话。

简言之,他们主张“灵肉一致”的神圣爱情,是男女结合的唯一道德权威。有爱的结合,才道德;爱情不再,便应解除婚姻。这种反传统礼教伦理的爱情神话,原则上是两性平等,却完全忽视当时女子在婚前(爱人可能要求与之发生关系,破其处女贞操)、婚内(缺乏经济独立,很难说不爱就离婚)与婚后(被离婚之后,想再婚难上加难,且生活多困顿)的种种特殊困境。

至于今日,我们如何理解爱情?我倾向于相信,无论古今中外哪种社会文化——包括剥夺个人选择自由的包办婚姻——都可能出现美好隽永的爱情。但不同的人与不同的时代、文化,对爱情的理解有别。今日,就拿男女爱情来说,跟百年前中国较大的差别,应是女性确实可在拥有较多人生选项的前提下来定位爱情。我母亲那一代不乏把结婚当作长期饭票的女人,但到我学生这一代,有一堆女大学生跟我表示她们已决定不婚,甚至也无兴趣谈恋爱!

其实,从丰富滋养人生、深度探索自我的角度来说,爱情仍可以是很值得投资的探险/冒险。人生不太可能总是由理性领头,做足各种风险评估才下决定。爱别人与爱自己还是有差别;爱情与其他情感关系,也有某些关键差异。我的想法是,人生应多一点弹性与冒险心;与其担心爱错人或下场惨而坚拒爱情敲门,不如先努力让自己多一点风险保障(例如确保经济自主,有其他情感支持系统等)。此外,我觉得“理解爱情”与理解自我深度相关。在某种程度上,爱情仍具有超越时空与各种(种族阶级年龄性别宗教等)变项,直击、触动人们内心深处的潜力。

04 男女共赢要从改变家庭文化及其中的权力关系开始

界面文化:你说娜拉给你的启示是,唯有训练男性培养出女性的性别特质,否则社会永远是男性占据优势。“光要女性出走并不够,还得要男性回家。”但这一点是否很难做到?

毕竟女性的劳动如育儿、照护是常常被看作是低价甚至无偿的,如今连女性自己都不愿意去做。原因之一就在于,职场的“男性”世界似乎比家庭和孩子的“女性”世界更荣耀、更有价值。

许慧琦:在男性本位价值观仍旧当道的当前,要男性“回家”,当然很难!但这确实是我二十年后有机会改写这本书、思考娜拉给世人的启发时所得出的体会。近两百年来,从欧美蔓延到全球的女性主义思潮,除了少数激进(包括无政府主义)女性主义的价值观及主张,几乎都仍在男性本位价值观的体制内求改变。

这就好像女性被欢迎进入男人制定、有不同会员层级身份的(公共)游戏场域,玩着人生游戏。她们得以因遵守游戏规则,努力表现而升级成中高等会员,甚至有机会担任短暂会长,乃或多少修改章程,来保障女性权益。但这个场域说到底,仍是依男人制定的游戏规则来进行的;国家社会军队警察宗教,各种掌权作主的,仍然是男人。当代社会,有许多女总统、女总理、女国会议长等等各类女性首领。但这并不表示她们改变了男人主导的游戏规则。历史上许多杰出女性,都是男性本位价值观的共荣者;在性别意象上,她们扮演着类男人的角色,享受着一般女人没有的社经地位。但直到现在,家庭仍然被看轻,家务依旧被贬低。

矛盾的是,在当代社会,制定游戏规则的掌权者虽是男人(或认同男性本位价值观的女人),但许多男性面对涌入公领域与其竞争的女性,多感受到自身优势不再,重要性备受威胁。所以,当今女人多半明了两性仍不平等,她们在职场仍承受系统性歧视、薪资差距与升迁困难之苦,男人却常常抱怨这个社会允许女人占他们便宜,且处处提供她们较优越的条件。在两性都见树不见林、片面偏执地批判另一方时,两性并无法朝适性平等的趋向发展。在未能根除男性本位体制与价值观的现状下,不断激生的性别对立,对女性主义发展来说,无异于恶性循环。

百年来,大家对娜拉的故事,尤其从中汲取的教训,多半是女性的自我觉醒、出走,及其后的前景或陷阱。但我在新版结论中,想建议读者反向思考,想想如何改革家庭,更新娜拉与郝尔茂看待自己与对方的认知心态,以求消弭剧中的那个危机,允许易卜生借娜拉之口所说的“奇事中的奇事”,能在婚姻家庭内发生。男女究竟如何可能共赢,我还是觉得要从改变家庭文化及其中的权力关系开始,并同时解放男女出其被内化的性别特质框架,才可能动摇男性本位霸权的根本。否则其他诉求,不论在公领域怎么平权,或怎么补助女性就读求职生育,都属缘木求鱼。

我们必须致力改变家庭与社会二者间的权力阶序,肯定家庭的价值,并提升围绕家庭的角色与工作的地位。唯有充分发挥家庭教育的关键作用,才可能釜底抽薪,改变男人的思维、言行、表现及人际关系。若不从出生就开始培育灌输有益性别健全发展的心态、知识与特质,几乎很难真正能改变男性本位价值观那种,推崇男性特质、由男性掌权、以男性经验需求为重的深层社会文化机制。

至于怎么做到变革家庭?确实很难,因为为人父母的男女,多半深受男性本位价值观内化。但真正落实男女平等,没有捷径。我觉得,国家政策可以帮上一把。近来愈来愈多年轻女性宁愿不婚,或结婚却不愿生育,这意味着她们有本钱——不论是经济独立,有其他情感支援系统,乃或评估得失后——选择不婚,或婚后不育。然而,这样的现象若持续增长,导致生育率下降,人口趋于老龄化,将对社会经济民生带来实质冲击。所以,女性不婚不育,很可能成为严重的国家问题。

若女性主义者能善用这个课题,推动结合男女平等且裨益社会此一双重理想的相关法律,则可能一举两得。这是我为何在书中结论提及,国家应制定女人生小孩后,男人回家养小孩至少几年。一来,女人可以在产假完回到职场,弥补过去因生育中断职涯,而难与男性竞争的劣势。二来,男人领育婴津贴,在家学习带小孩,既可增添父子/女的亲密关系,更有机会让他们体会妻子或伴侣的辛苦,乃至有可能刺激他们探索照看自己,培养出某些有利家庭纵向与横向关系的人格特质,例如关怀、同理、耐心、沟通、尊重与包容。要男人回家,若无国家政策规范并强制执行,势必无法落实。甚且,女性主义者可以推动让男性回家照养小孩过程中,需修习相关课程,或提供充分资源,援助他们顺利达成育儿女、做家事及重新认识自己与伴侣的任务。这样的想法,或许很难实现;但每个人都有自由做着美好的梦想,并像郝尔茂那般,期盼着“奇事中的奇事”,有天会出现。