界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 刘海川

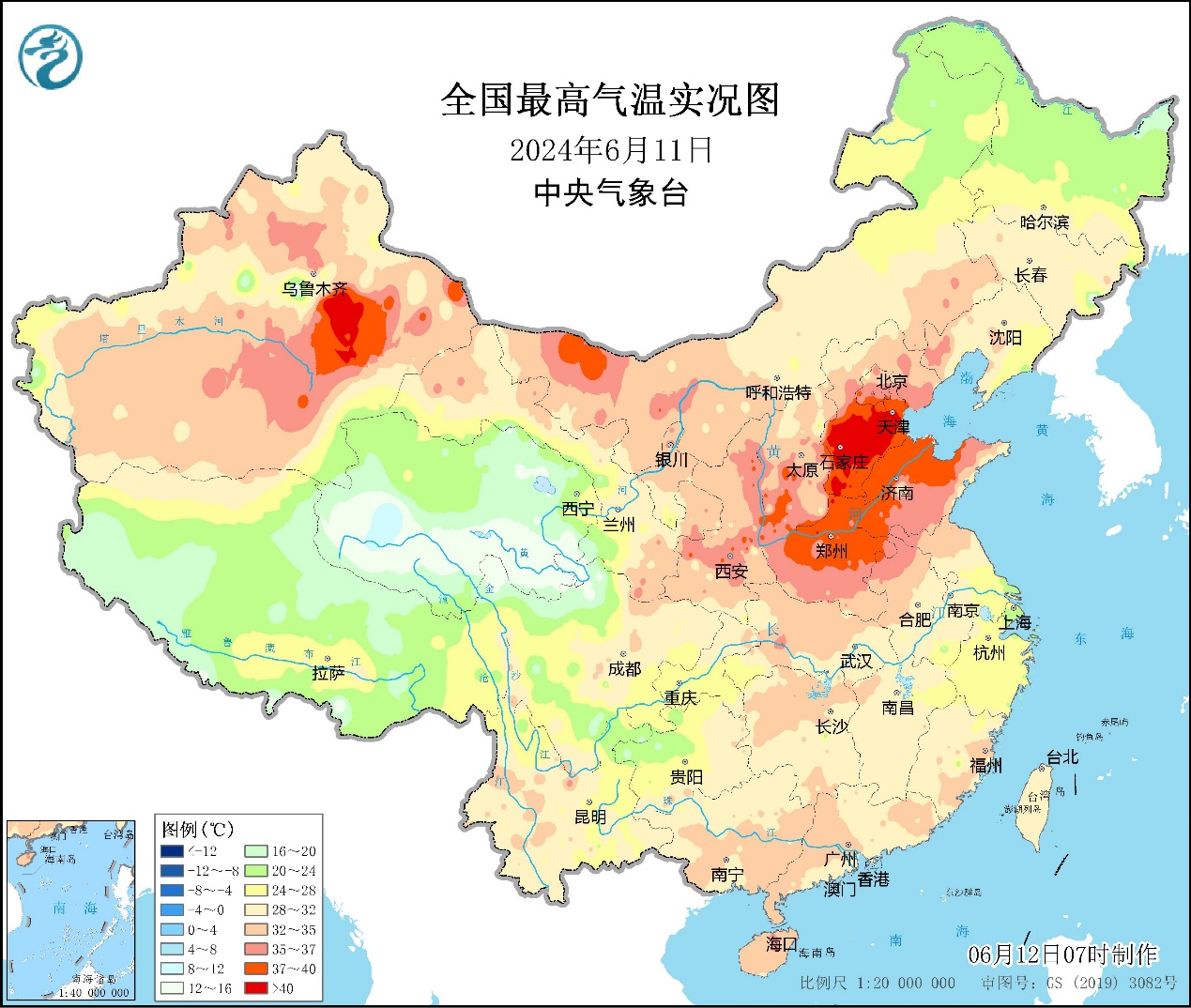

我国北方多地继续迎接高温“烤”验,河北、河南、山东等局地突破40℃,预计北方此轮高温将持续至本月14日。

据中央气象台2024年6月12日消息,昨日,高温继续“炙烤”着北方大地,河北、北京中南部、天津、山西中南部、陕西中部、河南、山东、安徽北部及新疆沿天山一带出现35~39℃高温天气,河北中南部、天津南部、河南北部及新疆吐鲁番等局地40~43.4℃,出现40℃以上的高温范围较前一日有所扩大,石家庄41.2℃成为今年继海口后第二个突破40℃的省会城市。

中央气象台继续发布高温橙色预警称,预计北方这场大范围的高温天气将持续至14日。今天白天,新疆南疆盆地东部、陕西中北部、山西南部、河北中南部、北京东南部、天津西部、山东西部、河南、安徽北部、湖北西北部等地部分地区最高气温37~39℃,河北中部、山东西北部、河南中北部部分地区可达40~42℃。

界面新闻注意到,按照我国气象行业标准,日最高气温达到或超过35℃时可被称作“高温日”。日最高气温为给定时段内气温的最高值,是前一日20:00至当日20:00之间的气温最高值。如果连续出现3天以上的高温天气过程,则被称为“高温热浪”或“高温酷暑”。

此前国家气候中心预计,今年6月我国大部地区气温接近常年同期或偏高。华北、黄淮等地气温偏高,高温日数较常年同期偏多,阶段性高温热浪风险较高。

本轮高温天气是北方地区今年以来影响范围最广、强度最强的高温过程。

中国气象频道气象分析师信欣曾表示,在本轮北方高温过程中,部分城市可能直接达到或已超过常年的6月高温日数。如,北京或将出现4天高温日,常年6月高温日数为3.9天;天津或将迎来5天高温日,常年为3.7天;济南或为6天高温日,常年是5.7天。

“今年夏季,我国的高温天气出现相对较早,高温天气过程较多。”6月11日,国家气候中心首席预报员郑志海在接受人民日报采访时表示,全球变暖的大背景和大气环流的异常,是造成高温天气的直接影响因素。

今年是厄尔尼诺次年。气象监测显示,厄尔尼诺现象已接近尾声,而拉尼娜现象即将出现。这是否会影响我国夏季气温?郑志海表示,拉尼娜对全球和我国的气温影响有非常大的区域差异和季节差异,从目前来看,进入拉尼娜状态要到夏季后期,对今年夏季气温的影响相对不大。

界面新闻注意到,河北中南部、河南北部是本轮高温中心,持续的高温天气加剧了旱情发生。

河南省气候中心6月12日8时发布干旱橙色预警称,根据最新气象干旱监测显示,河南省安阳、鹤壁、焦作、开封、洛阳、漯河、南阳、平顶山、濮阳、商丘、新乡、信阳、许昌、郑州、周口、驻马店等16个地市72个国家级气象站监测到气象干旱达到重旱等级以上,并已持续10天。预计6月12日至6月20日,上述区域及周边的干旱天气和干旱范围将进一步发展,请做好防范应对工作。对此,河南省防汛抗旱指挥部已于12日10时启动抗旱四级应急响应。

此前在6月11日晚,河南省防灾减灾救灾委员会办公室组织开展旱情会商表示,6月24日前,河南省无大范围有效降水,抗旱保种压力较大,同时,持续高温天气将对户外施工、有限空间作业、危化品生产储存运输、城乡燃气、森林防灭火、车辆出行和电瓶车安全等领域造成一定不利影响。

对此,会议提出,气象部门要强化气象监测预警预报,水利、农业等部门要加强旱情、墒情监测,落实好气象为先导的应急响应机制,针对性制定防灾减灾措施。省防灾减灾救灾委员会要发挥牵头抓总作用,持续健全会商研判、响应联动、信息报告等机制,统筹抓好应对工作,严防旱涝急转等。

据悉,目前河南省南水北调中线工程、大中型水库及河道供水正常,地下水源较充沛,城乡供水近期暂不会出现紧缺状况。电力、油气等能源供应充足,可满足抗旱需求。此外,6月下旬河南省降水将逐渐增多,旱情有望得到一定缓解。

实际上,在极端高温“新常态”下,如何应对高温天气显得异常重要。

中国农业大学人文与发展学院公共管理与发展系系主任、北京减灾协会减灾智库基地专家孔锋告诉界面新闻,首先要建立和完善热浪预警机制,提前通知公众和相关机构,以便采取预防措施;其次,在城市规划与建筑设计方面,增加城市绿地面积,以提供阴凉和改善空气质量。此外,推广使用隔热材料和技术,减少建筑物内部的热吸收和能源消耗。还要优化建筑设计,增加自然通风和遮阳设施,降低室内温度。

“基础设施也要进行适应性改造。”孔锋谈到,要加强电网建设,确保在高温天气下电力供应稳定,满足空调等降温设备的需求。此外,还要调整公共交通运营时间和频率,避免在高温时段进行户外作业,减少热射病风险。水资源管理方面,也要合理调配水资源,确保居民生活和农业灌溉用水,同时防止因过度使用导致的资源枯竭。

经济活动调整方面,孔锋表示,鼓励企业和机构实行弹性工作时间,避免在高温时段进行户外或高强度劳动。其次,推动产业升级,发展低碳经济,减少温室气体排放。农业生产适应层面,改进农业技术,培育耐高温作物品种,提高农业生产的抗灾能力。

“还要建立建立健全高温天气应急救援体系,确保在紧急情况下能够迅速有效地响应。此外,还需要加强国际间的气候变化应对合作,共同研究和推广有效的适应和减缓措施。”孔锋说。

2022年5月10日,国务院发布《国家气候适应变化战略2035》提到,减缓和适应是应对气候变化的两大策略,二者相辅相成,缺一不可。

该战略明确提出,到2035年,气候变化监测预警能力达到同期国际先进水平,气候风险管理和防范体系基本成熟,重特大气候相关灾害风险得到有效防控,适应气候变化技术体系和标准体系更加完善,全社会适应气候变化能力显著提升,气候适应型社会基本建成。

建设“高温韧性(适应)社会”是建立气候适应(韧性)社会”的应有之义。 孔锋表示,极端高温“新常态”下的社会运转应对是一项系统工程,需要政府、企业和社会各界共同努力,通过综合施策,提高整个社会的适应能力和韧性。

“建设高温熔断机制、应急机制和高温适应型社会是未来从减缓和适应角度的重要抓手。” 孔锋说。