在上周的与言社新年沙龙上,我们有幸邀请到上海交通大学媒体与设计学院的魏武挥老师在现场发表主题演讲。今天,晓言将这篇演讲的要点进行了整理,与大家分享。

魏老师的演讲将为我们解读:

◆ 我们面对的是怎样一个后媒体时代?◆

◆ 当下的传播复杂在哪里?◆

*本文根据魏武挥在2017与言社新年沙龙的主题演讲整理,由魏武挥独家授权发表

发行人的“逆袭”

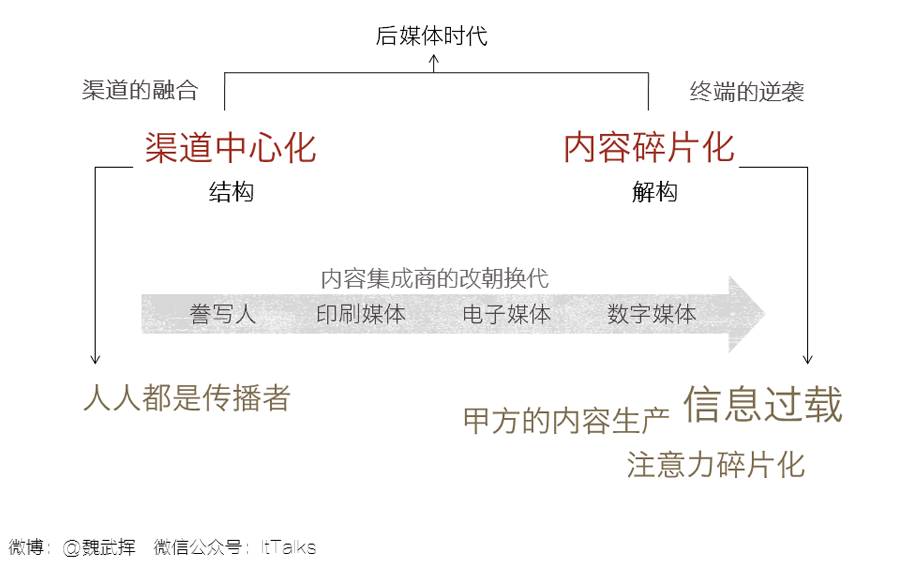

后媒体时代,矛盾在渠道和内容中。

以前,尤其是中国的媒体,渠道和内容是统一的。传统媒体有三种人,采编、经营和发行,做发行的就是做传播的。

我们以前不是很重视传播渠道的原因是行政垄断,尤其是在纸媒领域。所以当时企业传播更多想的是投什么。不管是投广告图片、文案还是策划公关文章,只要渠道够强,一投就可以了。但在这十余年的发展下,原来采编和经营共同看不起的发行现在变得极其重要。

内容与渠道的脱离

今天公认非常重要的传播渠道有微信,或者还有微博、今日头条。它们也是做发行的,但和以前的发行不同,现在的渠道不仅脱离了行政垄断,甚至脱离了内容生产,内容生产者不掌控渠道,掌控渠道的是一些企业,比如桌面时代的百度。

但李彦宏从来不认为百度是一家媒体公司,不和媒体圈混,还和人说“我们是技术公司”。到了移动端时代,张一鸣坚决否定今日头条是媒体公司。中国移动互联网发展到今天最大的一个误会,是微信居然成为内容创业者的原点,微信创始人的初衷一定不是做新媒体。

渠道的中心化

有数据表明,在中国,人均装有30到35个APP,且包括预装应用。所以中国人在APP的选择面很小,而且集中地使用微信、微博、支付宝这些东西。总体来说,在信息的获取渠道上面,我们是中心化的,或者说结构化。

内容生产的碎片化

内容生产原来门槛很高。我初中开始有作文登报,直到大学毕业的时候大概有几十篇文章见报,95年毕业找工作时还把这些剪报放在简历上。你的内容想得到大众的传播或认可很难,因为有层层门槛把关,但今天不是。

今天我们有两千万个微信公众帐号,还有各种各样的头条号、微博号。大家都在做内容,过去的传统媒体也在拼命从新媒体当中寻找他们的位置,但内容碎片是解构的,没有集中化。

内容与渠道:传播两端的痛

坦率讲,原来企业做传播要沟通的媒体和媒体人可能是20-50个,媒体人工作也比较稳定,有些人一干十年二十年。但我发现现在微信中有很多朋友一年没联系,他已经换工作了,原来做一个资深记者恐怕要十年,现在三年就可以自称是资深媒体人了。你发现好不容易维护的二三十个媒体人,年一过完其中一半人跑了,可能又会过来一批新的人,所以我们面对的是海量的内容生产者。

需要和很多不断变化的媒体人维护关系,这特别烦,也特别难;渠道则又很牛,因为他们集中化,就那么几个。

比如跟微信的人打交道。我有时候觉得传统的行业里面公关还是温文儒雅的,特别客气,微信公关不是这样,而是有点像我这样的风格。跟微信的人说:渠道上能不能帮忙?没门。转而问:出钱呢?出钱也不行。

这就是为什么今天做传播的人,包括做广告、做营销的人会感到为难。

内容碎片化的三个后果

内容碎片化带来三个后果,第一个后果是用户注意力非常稀缺。

原来我们看报纸,一千字的文章很多人能看完,但是现在在互联网上我们不一定会把它看完。有时候只看一个标题,有时候是一个摘要,特别有意思的是会导致信息失真。比如我说公关不是那么重要,结果就变成公关不重要,这就变成公关的敌人了。

第二个后果是信息过载,用户对信息过载反应非常强烈,一看到长篇大论就放弃了。第三个后果是甲方企业也在不断地生产内容。但有意思的是成功案例非常少。小米算一个比较成功的案例,能用企业自己的品牌集聚粉丝,一开始营销支出占公司收入比例特别低。今天更多的企业在拼命干所谓的企业自媒体,成果不能说没有,但好像并不显著。

▲ 魏武挥在与言社新年沙龙演讲

我的地盘我做主

议程设置不再由媒体把控

人大有一个我特别尊敬的教授叫做陈力丹,他在退休前夕接受校园刊物的采访时说,今天中国人搞的传播学、大学里的传播学教育已经没有办法适应这个时代的要求了,这话说的很正确。

学校教育里的传播学主要是大众传播,大众传播框架里最基础的理论真的很难适应今天的传播。比如说任何一个传播学科班出身的人都知道的一个重要理论,叫做议程理论,最精华的部分,第一个是什么样的事情最重要,第二个是该如何思考这个事情。上海搞世博会的时候,上海的媒体把世博会当头号大会,但拉萨的人会觉得听都没听过,这就是媒体议程设置决定的。

今天不是这样的。我们会有一些穿透整个中国民众的事件,比如柴静的《穹顶之下》,但是大部分的刷屏跟很多人基本没什么关系。那么我们的议程是由谁设置的?是由朋友设置的,而这个朋友是你挑的,或者人家加你朋友,你加了,你还要选要不要看他的朋友圈,实在不行拉黑掉,这个权利在你手上。

人人都是自媒体

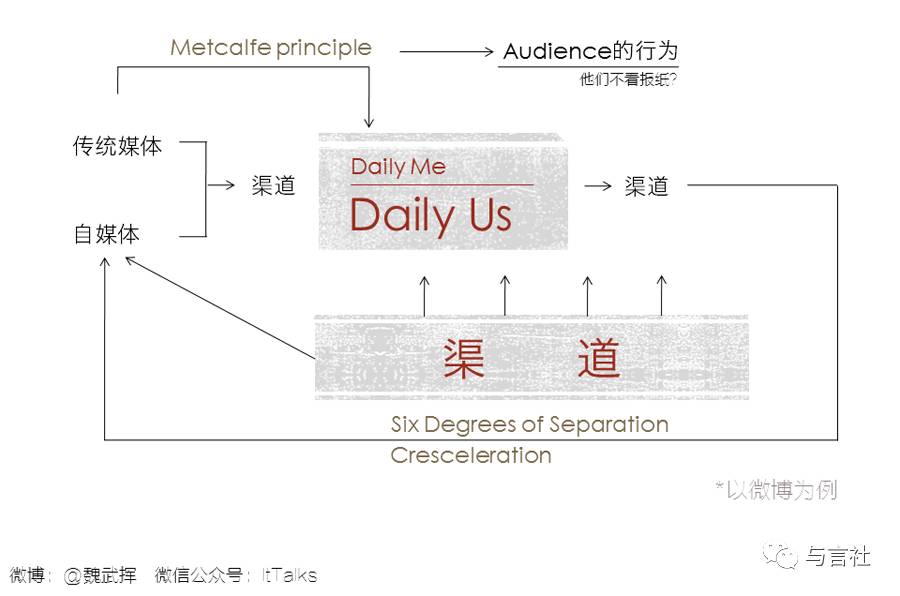

传播是一个社会化传播的过程。

我每天发朋友圈,这是我自己形成的日报,理论上能够覆盖我的微信通讯录里的5000人,但存在一个时间点,发出来后可能有一百个朋友正好在朋友圈里看,其他人看不到。

你的原创内容和转发文章构成你一天的内容,然后通过朋友圈或者微博这样的渠道传递至别的人。因为今天我们每一个人都可能有自媒体、微博帐号,会看到朋友发的几张照片,所以形成了一传十十传百这样的一个链条式的传播。

Metcalfe定律概念图 /图片来自网络

网络的有用性(价值)随着用户数量的平方数增加而增加

微信传播的困惑

◆传播节点在哪里?

有一些所谓的刷屏是圈子里面的,跨不出去;有的时候一些东西却能跨出去。原来研究微博比较容易,因为哪个微博在哪个传播节点被引爆是找得到的,大不了获取微博的最高级接口或者付钱,但这在朋友圈就特别困难。比如罗一笑的事情,我们不知道它是怎么被引爆的,我个人特别想知道,但我没有这样的数据。

◆传播经验哪里找?

在微博上我看到特别有意思的现象:传统媒体帐号基本没有介入柴静的《穹顶之下》的传播,更多是网友或是草根号的传播。所以在微博营销中社交链条的传播有办法总结,可以复制一些经验教训,但是在微信上特别难,这也是我很困惑的地方。

◆诱导分享怎么破?

微博上可以搞转发抽奖的活动,而且有很多人参加;在微信却会被认为是诱导分享,马上被官方删除。各位做营销时挖空心思想让用户分享,但微信说引诱关注、引诱分享是恶意营销,那么善意营销是什么呢?

未来可能的媒介生态

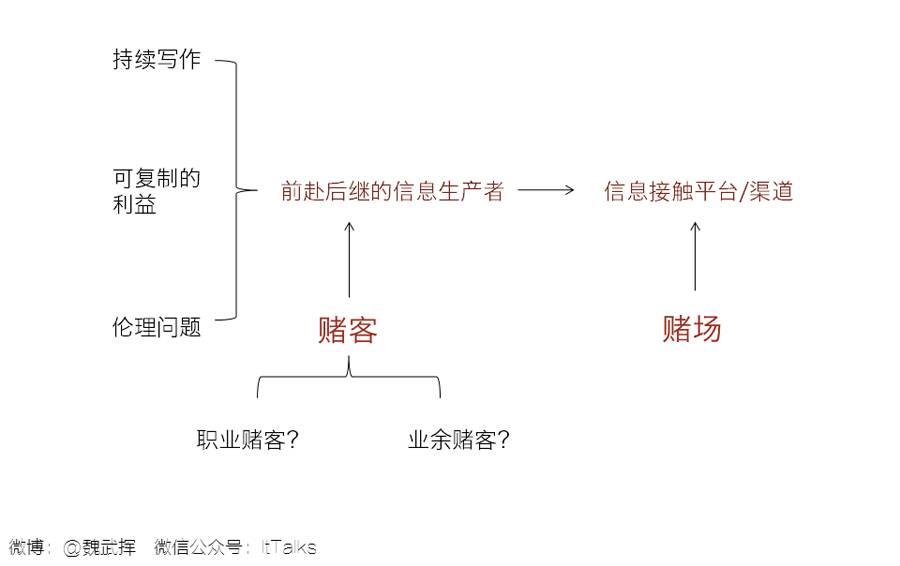

赌场+赌客

如图,内容首先需要前赴后继的信息生产者。像界面新闻属于职业赌客,我是业余赌客,赌客做信息生产者,就是去平台渠道开工厂,输了就什么都没了,赢了就坐下分钱。

这里的赌客有几个问题。

第一个问题是要解决持续生产,解决了就变成职业赌客。所以现在所谓的自媒体开始拿融资了,机构化了,搞二三十个人的团队起步。

第二个是可复制的利益。可复制方面我是有一些教训的,2006年-2009年我在当时一个国内蛮有名的博客网站做运营官,我们犯了一个很严重的错误,这也是为什么我后来对公关有点心情不爽的原因。我们当时大概有500万博客,经常在帮企业搞活动时把博主找来做内容生产,最后把自己做成了一家公关公司,结果就出问题了。

互联网公司不能做公关,内容创业做成了公关公司就有了天花板,它没有办法几十上百倍地增长。因为内容生产不同于广告公司卖渠道,利益难以复制。

第三个问题是伦理的挑战。比如以前传统媒体也接软文,但现在有的媒体堕落的话可能会开会讨论怎么写软文。

有很多内容生产者不希望把自己做成公关公司,比方说策划了“逃离北上广”的新世相。我跟创始人张伟聊天,他其实蛮谨慎的,发现他们再搞下去就变成一家公关公司了,这是张伟不想做的,他希望的是所谓可复制性的利益。

甲方要的是内容策划的亮点,他给A企业策划了一个逃离北上广,B企业就不会再跟他逃离北上广了。所以在和赌客的沟通中,今天的企业要多想想做内容的利益,不要竭泽而渔。

◆◆◆

前两天听人说下一个时代买房子的主力军不是程序员是码字人,这是说过去20年互联网创业的都是程序员,将来我们会看到有很多码字人成为亿万富翁。如果哪一个人告诉你他做内容而且不是一个庞大的媒体,一年能够赚一个亿,你千万不要吃惊,这事已经有点苗头了。

·END·