在厦门集美·双栖映画季期间,担任竞赛单元评委的知名影评人木卫二接受了巴塞电影专访。木卫二曾担任金马奖评委,著有《身不在场》、《独立日:用电影延长三倍生命》等作品,是一位活跃于微博、豆瓣等网络平台,也多次受邀参加国内各种形式电影活动的专业影评人。

在这次专访中,木卫二与巴塞电影记者分享了爱电影、看电影、评电影的故事,全程高能、犀利有料,原地路转粉不是梦。

以下为专访实录:

巴塞电影:为什么叫“木卫二”呢?因为这个ID,有人叫你木老师、二老师、二哥等,更喜欢哪个昵称?

木卫二:“木卫”就是Movie的谐音,木卫二是一颗很美妙的星球。其实当时像我们这辈出来写影评的人,大概都有一些好玩的ID,像“卫西谛”、“妖灵妖”、“奇爱博士”等等,我就选了一个星球的名字。大家叫我的那些,都挺好吧,挺有趣。

巴塞电影:厦门双栖影展吸引你过来担任评委的原因是?

木卫二:年初的时候,策展人“抠门”找到我大概讲了一下这个影展,我会感兴趣首先是福建这个地方吧。我参加过杭州那边的影展,杭州现在影展还挺多的,深圳也我去做过活动,反而是我家乡福建,是个两边不靠的地方,这里的活动我没参加过。

当时他也没有说是做评委还是什么,就问我有没有兴趣会来,我就说可以啊没问题,反正我每次回家都会经过厦门,于是就很愉快地答应了。(微笑)

片单我(当时)看了一下,竞赛片是我都要看的,另外就是评委会主席雎安奇,会在这做个单片放映,《失踪的警察》我很感兴趣看。蔡明亮的个展这次也在双栖影展期间,我也会看,对三影堂这个空间我也很感兴趣。这个影展让我好奇的成分更多一些吧。

片单里面有一些(影片)在FIRST青年影展和独立影像展也都投过,双栖影展征片时间比较长,这些作品已经在别处得过奖或入围,有很多我看过,留给大家的惊喜可能不多吧。比如《八月》已经获奖,《中邪》已经得到腾讯投资,《呼吸正常》在北京电影节期间已经放过。但这次影展有一些从台湾邀请的片子,像《再见女儿》等等,我会特别关注一下。

像我们(评委)最后看到的是一个待复审的片单,之前初选可能要看一百部这么多,里面就会有一些粗糙一点、不成熟甚至比较搞怪的作品。但是拿到这么一个片单我们也会做评估,比如今年纪录片不是很强,那我们可能会总结说,是不是纪录片作者现在对纪录片的理解和概念跟电视台的风格比较靠近。

每次参加影展都会有些不同,比如说也许最近几年,投到影展的作品会有一股渴望向着毕赣那种路子去走的劲头,有时候能看出这些也很有趣。因为其实中国电影的传统和潮流,也在不断变化,从青年作品较集中的影展里,也能洞察出一些有趣的风向。

巴塞电影:你也参加过台北金马影展,它和双栖影展,给你什么样不同的感受?

木卫二:大家都知道双栖(影展)今年才第一届,金马影展已经53届了,这是一个非常直观的对比。这边是一个非常年轻的影展,它的整个团队也都非常年轻,金马影展已经比较成熟,之前的主席有侯孝贤,有张艾嘉,两边是一种很不同的氛围。

我当时也跟他们说先不要着急,不要做得特别大,先办完前三届再说。国内的,比如西宁FIRST青年电影展,也是到了第九届、第十届的时候,才有比较好的成绩。包括像北京国际电影节、上海国际电影节,也是经过了很多年大家的批评、挑刺,经历这样一个过程才慢慢变得更好的。而且大家也都知道,在国内做一些影展或放映,客观来说也有一些障碍。所以我也觉得,一个影展在内地做,生存是第一位,能把活动顺利地办下去,这是第一位的事情。和一些成熟的影展对比,也要等我们搞过五届、十届之后再说。

巴塞电影:做影片评审压力大吗?

木卫二:当时我给金马影展做评委的时候,收片没有很多,大概有130部左右。到后来吴觉人、妖灵妖他们去参加评审的时候,光是剧情长片可能就要到150-180部了。

但其实审片的工作量还好,因为内地过去的片子很多,我们是电影大国嘛(笑)。所以有的片子可能在电影院里已经看过了,所以审片的时候把香港和台湾的片子补齐一下就可以。

这次来双栖影展做评审的话,假如我之前没有参加FIRST青年影展那边看片的话,审片压力就会大一点,但好在有些感兴趣的、这次也投过来的陆陆续续都看过,所以还好。我也比较适应这个工作节奏。

巴塞电影:国内的这些影展,会让人觉得中国的青年创作者很活跃,那在你看来,这些青年导演在影响中国电影的发展轨迹吗?

木卫二:在中国,要说青年导演可能我们要先往前推,从第六代导演来看,他们的创作开始于90年代初,离我们已经过去二、三十年。像贾樟柯第一部作品《小武》也有快二十年了。那过去二十年中,也有一些被寄予期望的导演,但可能直到最近几年才有像忻钰坤、毕赣、郝杰等等一批比较直观或直接引起我们注意的青年作者。但其实像我看郝杰的一些作品,也会想起一些来自第五代导演的元素,只不过青年导演可能因为经费有限,作品比较粗糙,甚至有点乡土味的就这样制作出来了。像忻钰坤和毕赣,学习的是不一样的路数,忻钰坤可能学习了一些美国独立电影,商业价值多一些,毕赣可能就是欧洲艺术电影那一派多一些。

但如果要说现在的青年作者真的推出了一种惊天动地的电影语言,我可能也不会太赞同。像第六代的李杨也曾经感慨说,中国电影的黄金时代已经过去了。比如说上世纪八九十年代,已经过去了。戈达尔也说嘛,电影终结于阿巴斯。而阿巴斯在2016年也去世了。

木卫二:其实(我的)意思是说,经典的电影或停留在某个时期,然后它们就不再是整个电影制作的风向。现在大家关注比较多的可能会是好莱坞在尝试的技术革新,像3D、120帧,或者诺兰导演的那种科幻片等等。这十年呈现出来是这样子的。

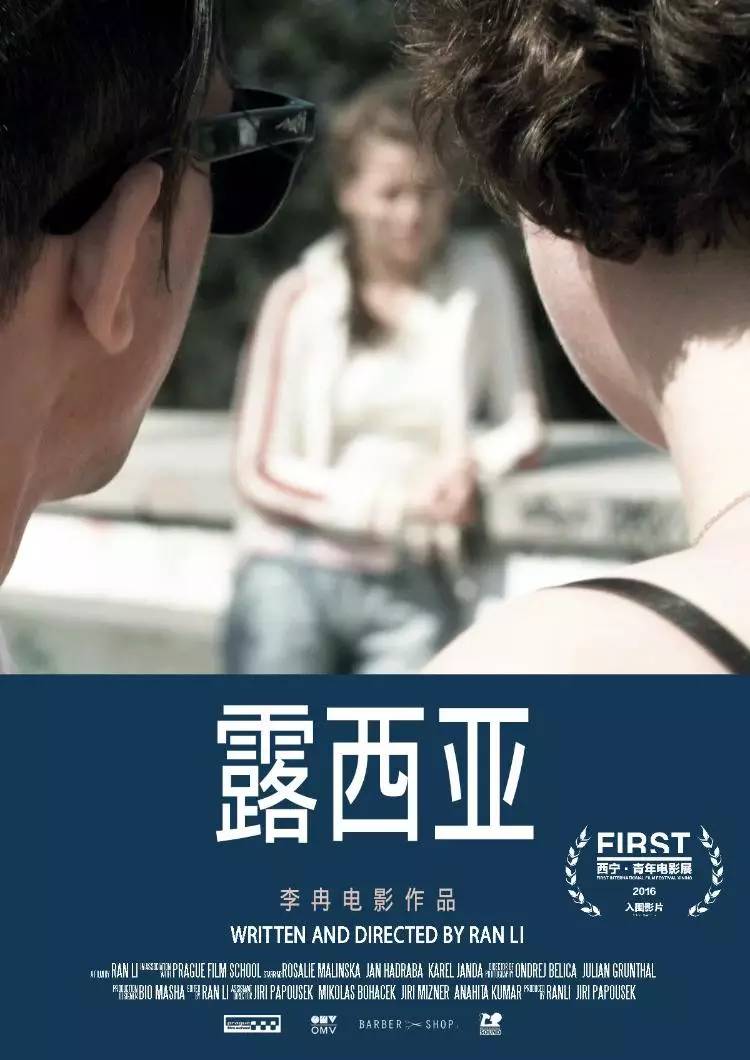

在艺术片领域的话,在中国青年作者之中,更多的还是处在学习或者模仿、致敬甚至偷师这样一个过程。比如这次也在双栖影展竞赛片里的《露西亚》,导演是在布拉格学电影,影片风格就会让人想起法国杜蒙那一卦的,味道非常纯正。包括在美国学电影的,作品风格上也有这个现象。这在近两年特别多见。大概就是94年出生、刚从国外各大电影学院学成归来的作者,他们组建的团队就和我们之前国内的团队不一样,整个班底就会是他们的同学或者在国外认识的朋友等等,然后就地在国外取景,(加上风格上的模仿)整个看起来就很像外国电影。这是一个很有趣的现象。

像我平时关注韩国电影,我也发现韩国电影作者里面也有大量从海外学习回来的年轻人才,回国后投入到电影产业中,确实给韩国电影产业带来很多不一样的风格。所以我就很感兴趣一些拍摄电影短片的青年导演,回国拍摄长片会是什么情况,是跳到中国电影产业这个“大染缸”里面,还是说他们会保持一些相对独立的创作,带来一些不同于国内电影类院校教育模式的东西。我会挺好奇这一点的。

巴塞电影:你的意思是,目前中国电影正处于一个吸收营养的时期?

木卫二:前段时间大家都在说中国是电影大国、电影强国,要保护爱护国产电影。但总的来说中国电影无论是商业片、艺术片,都还在一个非常年轻的状态。

有向好莱坞学习,或者电影的学院派、课程教授,或是前苏联模式,整个状态都还是在学习。包括近几年涌现出来的导演,也都是还在学习中。像老一代的导演张艺谋,拍了一个怪兽片(《长城》),我觉得他也是在学习,冯小刚拍圆形构图、方形构图(《我不是潘金莲》),他自己都说他看了多兰的作品(《妈咪》)。在导演中不管老少吧,可能出于好奇新鲜,或者只是说一个噱头,都会觉得学习的过程本身是非常有趣的。至少说不会像国内一些土产的、“土炮”那种IP电影,我其实比较烦这种电影。尽管我可能不是很喜欢《长城》或是《我不是潘金莲》,但我还是会承认它们有很多新鲜好玩的东西。

巴塞电影: 前段时间热议的豆瓣电影评分失信这个话题,你怎么看?

木卫二:因为我本人一直在上豆瓣,也一直在上猫眼,也参与他们的专业打分,我肯定会觉得在中国,各种限制、各种审查已经对电影有诸多干扰,连简单的评价机制也要进行干涉,是一个非常愚蠢也非常粗暴的做法。

豆瓣在一开始并没有被大家定义为一个电影网站,我很多年以来也观察到,电影营销的水军很难攻陷豆瓣,所以在维护独立性,电影评分的统计、算法——我不是很清楚但知道豆瓣创始人阿北有一套东西——整体上我认为它还是比较真实的。虽然像今年,比如这次,说是给《长城》、《摆渡人》这几个电影打低分有问题,但我注意到有问题的其实是打高分。我昨天还在微博上发一个调侃,说怎么可以给《驴得水》打那么高的分数呢?

我说这是犯法的。

木卫二:在我看来像《湄公河行动》、《驴得水》的打分都偏高,我看社交平台上有人截图了,《湄公河行动》豆瓣评分比李安的《卧虎藏龙》还高。像《卧虎藏龙》这样的影片,虽然会有人不太喜欢这个路子,但是大家认可这是一部经典,是李安对武侠片的一个开创。《湄公河行动》可以比它分数高吗?某种程度上,豆瓣分数代表的已经不是文艺青年的口味了,可能掺杂了很多新注册进来的90后用户,他们的打分不像我们这种从淘碟时代就开始看片的人这样苛刻。

我以前经常动不动打一颗星、两颗星,陈凯歌、冯小刚很少能过两颗星的,是非常毒辣的。但现在这批从上学开始就一直不停在电影院看电影的人,他们跟我们的评价标准不太一样。在我看来,豆瓣现在其实问题在于打分偏高(而不是偏低),但由于年轻人观影渠道、习惯变了,偏高也是有道理的,因为他们肯定不会像我们这么苛刻。

巴塞电影:你在其他平台上做节目或写影评,是抱着一个什么样的态度?

木卫二:我全职在做影评工作,跟很多老师不太一样,他们大部分是兼职,把写影评当成一个业余爱好,或者嬉笑怒骂打发一下时间。早几年,我同时一个月可以给十几家媒体供稿,某种程度上真把写影评当成工作了,但是多年以后回头看,也是比较不堪的,很多也是赶稿写出来的(影评)。

但是我有一个看法或者叫理论,就是一年到头,不管是我这样的影评人,一个影迷,还是一个平时看看电影的普通观众,每年大家觉得好的电影其实是有限的。品味宽松一些的人,可能有个三五十部,但对我来说,到年底了要选择十部,尤其选中国电影,非常困难。因为是一年一年盘点过来的,每年都会发现这个问题。由这个问题反推过去,发现自己实际上不需要看那么多电影,也不需要写那么多评论,但是为了工作没办法,所以还是要写,可能还得写好几篇。不管喜欢一部电影还是不喜欢,比如说《长城》,都还是要写,因为是热点。所以有时候是纯粹的工作和兴趣爱好混合在一起。

木卫二:除了写作,像录视频节目,现在还比较慎重。但是有一些比较感兴趣的,或者说觉得自己比较擅长的,我就会去聊一下。像上次PPTV找我聊《长城》,我觉得这可以,因为是一个比较大的话题。然后聊《你的名字》是因为我对新海诚非常关注,我的书里也写到新海诚。我不知道为什么这个人和他的作品会从非常小众,突然变成非常大众,还在中国引发了这种观影效应,我特别好奇,也特别想去跟人交流,所以会答应。

再有去《奇爱博士讲电影》那个节目,是因为刚好扔给我一个影评的题目,对方说我对影评最了解,我说是啊,那我就去聊吧,反正我说话也比较容易得罪人,这也无所谓(笑),当时录得也比较愉快。然后像电影频道的《中国电影报道》也会不定期的让我去录一分钟快评,在电视上会播,偶尔也会在要评日本电影的时候找我,刚好今年日本电影比较多,所以我也会去做节目。

木卫二与王家卫

巴塞电影:前段时间在南京偶遇王家卫,他说影评人是电影人的诤友,他们既会监督你,又会为电影人摇旗呐喊,他说业界要保护影评人的平台和空间。你怎么看?

木卫二:某种程度上,影评人确实有这个价值在。我在豆瓣上写的多数还是院线以外的东西,包括我自己的书里,也是想选一些小众的。平时打分、选十佳什么的,确实会有意识地这么做。

像今年,还需要我把十佳颁给《驴得水》吗?不需要。

票房不错,口碑也那么好,那么多人给它站台,这种电影不需要大家再去推了。反而像《塔洛》或者即将上映的《少年巴比伦》,这都是青年导演的头几部,风格比较硬朗这种,这种就需要我们去推。

虽然我比较悲观,不太相信影评或者打分(能)影响到多少票房,但更多时候这代表个人意见。但当有两百万粉丝因为你的推荐、你的好评去看,我觉得能做到这个就很了不起了。

木卫二:王家卫会有这个感触,可能是因为他当年头几部电影遇到过差评,那时香港电影非常发达,然而他就拍那种在当时影评(人)或者观众看就不知所云的片子,影片里总是念叨、独白,很多人就不适应。这个时候也有一些影评人会欣赏他的作品,实际上他后来也成功了,而且享誉国际。包括他的《一代宗师》,影评界也有褒有贬,至少谈论他的作品引起议论,也是在扩大影响力上给他很大支持。

但是我可能更多时候觉得影评是一个比较长远的存在。比如说《罗曼蒂克消亡史》上映了,大家可能会过于短视,就很关注影评是不是可以在这个档期发挥作用等等,把影评文章对电影的评价和电影质量紧紧联系在一起。但实际是,过个三五年后,再回头来看对电影《罗曼蒂克消亡史》的评论,给这部片在中国电影史或者当年国产影片上有一个定位,有比较明确的态度,你会更加发现这种影评的价值所在。这种影评是更值得去推崇,更值得去保留下来的。

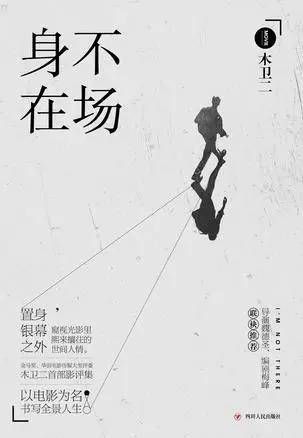

巴塞电影:今年您的那本书卖得怎么样?理想吗?

木卫二:电影类的书籍,在我出版的时候,已经比较谨慎地预测到会怎么样了,这是一个非常小的入口。电影书整体不是很好卖,像后浪出版社去年也是靠一本画画的书才大卖。真正爆款出来得比较少。很多人说想通过影评学到一些干货,包括对我的这本书,有很多人批评说影评里那么多所谓的感想和个人感触的东西,这应该不叫影评,叫电影随笔什么的。所以可能现在有一个潮流是很多人想从一篇影评里知道一部电影镜头怎么样、色彩怎么样,也许读者对影评书的期待是这样的。

但我这本书整体,还是比较相对的个人或者说比较私密一些,这是在我出这本书的时候,出版社给我的一个策划和定位,包括在写法上做了一些调整。

木卫二著作封面

巴塞电影:2016年印象深刻的经历是什么?

木卫二:我在厦门也做了两场面对面的交流,这跟平时在豆瓣、微博或别的网络平台不太一样。过了这么多年,到现在,豆瓣已经失去社交活力。

比如说有人在上面评论骂我或者夸我,其实我都不看的,我根本不关心(笑)。现实中面对面,反而关注到一些很有趣的问题。有一次我在福州做活动,96年出生的一个小伙子举手说他很喜欢大卫·林奇,喜欢一些非常黑暗的、在他同学看来非常怪的电影,他在想自己是不是很怪,他说自己找不到同伴。

我问他你上豆瓣没,他说没有。我说十年前你根本不会有这种困扰,因为当时有豆瓣兴趣小组。无论你喜欢什么,大卫·林奇啊,冢本晋也啊,各式各样奇怪的电影,都会找到同伴。但是现在豆瓣失去活力,他就变得找不到同伴了。

在微信公众号上也找不到这样一种专门鼓吹类似这种黑色的、比较血腥、比较cult类型的电影信息了。很少有公众号来运营这种东西,因为大家可能要跟热点,为了流量而写作。所以我当时很感慨,96年这一拨影迷和我们这样84、85、86年出生的影迷年龄相差十余年,文化氛围发生了非常多的改变。一个影迷突然喜欢某种电影,但他找不到可以交流的人,这种情况在我刚开始喜爱电影时是不可能发生的。

因为我当年也是这样走过来的,也会觉得某个电影里面的东西很有趣,但其实喜欢这种东西就是个很小众的事。当大家都在往大方向去追求时,真的是不太好找到同伴,至少是很难顺利地找到同伴。

木卫二与读者

巴塞电影:会接受别人的推荐来决定看什么电影吗?

木卫二:我觉得我可能还是被“作者论”洗脑了吧(笑)。比如说首先有人说去看电影你会不会受别人影响、别人推荐,我说不会,因为我基本上只看导演是谁。比如我比较期待张艺谋下一部有没有不同,比如陈凯歌下一部作品拍与跟日本有关系的,那我就蛮感兴趣的,虽然他每部电影我都骂过了,大概还是会想去看他拍成什么样。比如对程耳这次新片,我可能不是那么满意,但不管下一部他要玩什么,我还是会去看。

其实可能是因为我在长期观影、长期写作的过程当中,对导演有一种判断。无论是他本身已经有的那种成就,他所表达的一个流派、风格,他怎么样去拍部电影,怎么样从另一部外国电影里面去借鉴,我可能更看重这些。再比如说王晶,那我可能不会看他,因为我对他大概十年前已经拉黑了,我根本不会去关注。所以我想我还是比较多地受到这种“作者论”影响。

观众更多还是看明星,但我觉得明星还是会时时刻刻通过广告牌上、电视机里影响人,大家走进电影院或者看一张电影海报,就会关注明星,有没有杨幂,有没有Angelababy之类。比如《摆渡人》,其实某种意义上我也是被明星吸引进去的,因为好久没看到梁朝伟、金城武演商业片了,又比如我很喜欢张国荣等等,这些也都会把我吸引到电影院里去。但导演张嘉佳对我来说,就可能是个扣分项了,因为看过《从你的全世界路过》(电影版)之后,就不会对他有什么期待了。

有些因素是相辅相成的,我可能会更看重像导演、风格一些更有迷影气质的东西。

巴塞电影:2016年你的电影十佳想好了吗?

木卫二:我要列十佳的话,要列好多榜。比如国内上映的也有一些像《血战钢锯岭》或者《萨利机长》这类。像《路边野餐》和《塔洛》这样的作品,但这两个去年我已经看过,已经都选在去年十佳里面。

欧洲三大节的影片,那就是罗马尼亚导演蒙吉的《毕业会考》,还有英国女导演安德里亚·阿诺德的《美国甜心》,我也觉得挺好的。因为这两位导演都是我长期关注的,他们都是在2007年戛纳电影节时出来的新导演,我会很感兴趣(他们)这十年有没有新作品,我都会第一时间去看,他们的风格有什么变化,有没有做新的尝试。

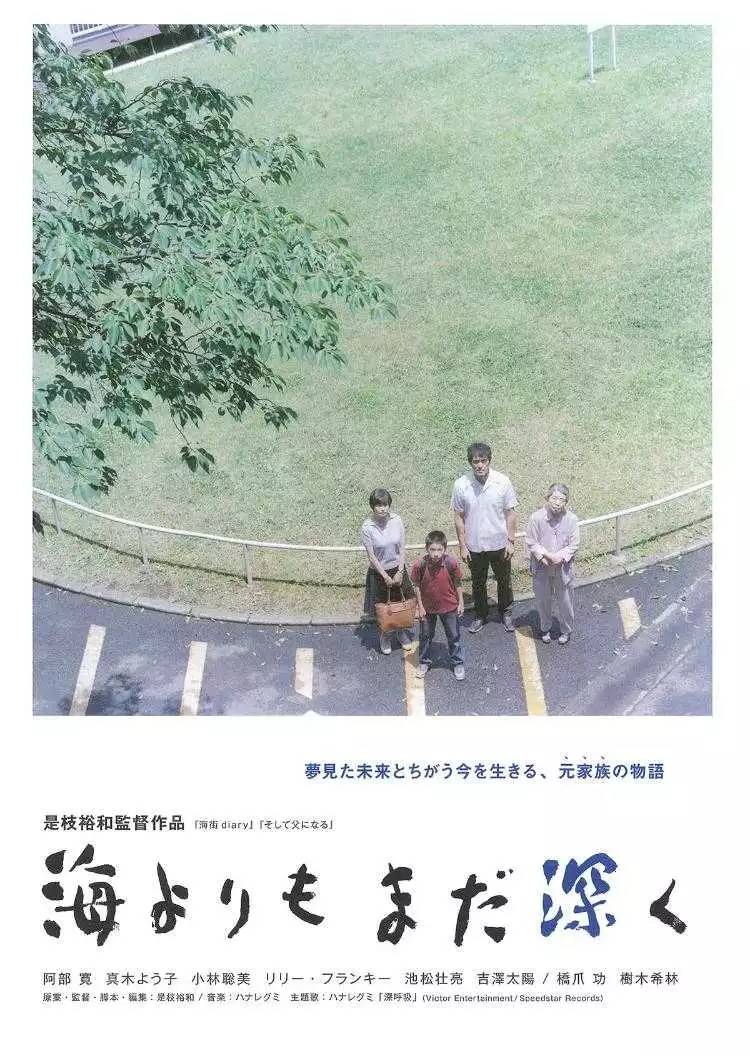

其他地区的导演,比如是枝裕和的新作《比海更深》,那也是肯定会放到年度推荐里面的。还有我个人比较喜欢的黑泽清、洪尚秀等等都比较小众,往年选过太多次,今年都觉得是老熟脸了,我先不选他们吧。(笑)

但是在中国看很多“新片”其实有长达半年的滞后期,所以在现在选出十佳来,可能只是为了应对2016年快要过去的这个时候,然后不得不想破脑袋挤出来几部十佳。但其实在全年之中我都会不断整理它们,包括往年的比如2010年、2015年的十佳,我会更新我的十佳影片列表,这个过程里整理出来的个可能更能代表自己观点一些。

毕竟像奥斯卡金像奖的“种子选手”,我们还看不到嘛,那现在就选过去一年最佳美国电影,也不是说没有意义,但我觉得选来选去,大家都差不多,比如就会选《疯狂动物城》《血战钢锯岭》之类,还是那几部,好片大家都是公认的。

2016年可能没有很多大师作品,但也不可能说这一年你喜欢50部电影,下一年突然只喜欢5部电影,这样的情况也很少吧,总体上还是有个度的。

巴塞电影:除了影评之外,有没有想过写个小故事、剧本?

木卫二:下一本书可能会写一些跟跟旅游有关系的,比如回到一些电影拍摄地,写出来可能比较像游记或者像随笔,但还不是故事。故事创作也有长远计划,在考虑,但是现在事情太多了,各种各样的工作包括公众号更新,非常辛苦,需要调整状态,阶段性地来完成。

巴塞电影:这次您来集美·双栖映画季影展做评委,对这个活动了解的朋友不多,这里也是您的故乡,能不能向大家为双栖影展和这个城市做个介绍?

木卫二:厦门是这么一个美丽的城市,又迎来这么一个年轻的影展,这是非常好的事情,如果以后它越做越好,或者遇到什么困难,大家都应该关注它、支持它、帮助它。

任何一个影展在现下的环境,做起来都很不容易。大家不要以为放一场电影是很容易的,放什么,怎么放,场地在哪,中途会不会出状况,这都要考虑进去,是很紧张的。像从前,我自己在北京和朋友们组织一个简单的放映,什么问题都遇到过,这是非常琐碎的。

作为观众,可能直接的感受是,来到一个影展看几场这样子。但对于组织者来说他们有几十场放映,都要保证顺利、无事故,为此他们很努力、很累,但给的回报其实往往只是心理上的一种满足感。我时常觉得,在中国做些这样的事,有时候是近似于公益事业,喜欢电影的人才肯这么努力去做。

这些年,我看了太多影展的浮浮沉沉,现在还能有这样影展在举办,是一件非常好的事情。