在中国,绝大多数的音乐人都无法靠音乐吃饭。“死磕其实挺困难的,”刘立新坦言,“因为摇滚乐养活不了音乐人,他们必须有一份别的工作。”这又会带来新的问题,比如成员很难协调彼此的空闲时间,更严重的是,一些人的音乐梦想很可能就此消失殆尽。

今年已经是13CLUB创办的第12年。老板刘立新是个内蒙古人,1998年正式来到北京发展。和当时许多在北京死磕摇滚乐的青年一样,来京之初,他生活虽然窘迫,却也充实。之后,他做过酒吧驻场乐手,当过Livehouse经理,开过乐队排练室……直到2004年13CLUB开业,“那个时候乐队没那么多演出机会,没机会就给自己创造机会嘛。”

文丨李禾子

校对丨李日晴

编辑丨安西西

13CLUB隐藏在北大东门附近的一排餐馆中间。推开棕褐色大门,左拐一条狭窄的通道径直通向一座木质吧台,酒杯和酒瓶反射着昏黄暗哑的灯光,对面,距离吧台不到两米的墙上布满了各式涂鸦和乐队签名,两只西施犬温顺地伏在一旁,不作声响,盯着来人。吧台最右边,是演出场地的入口。

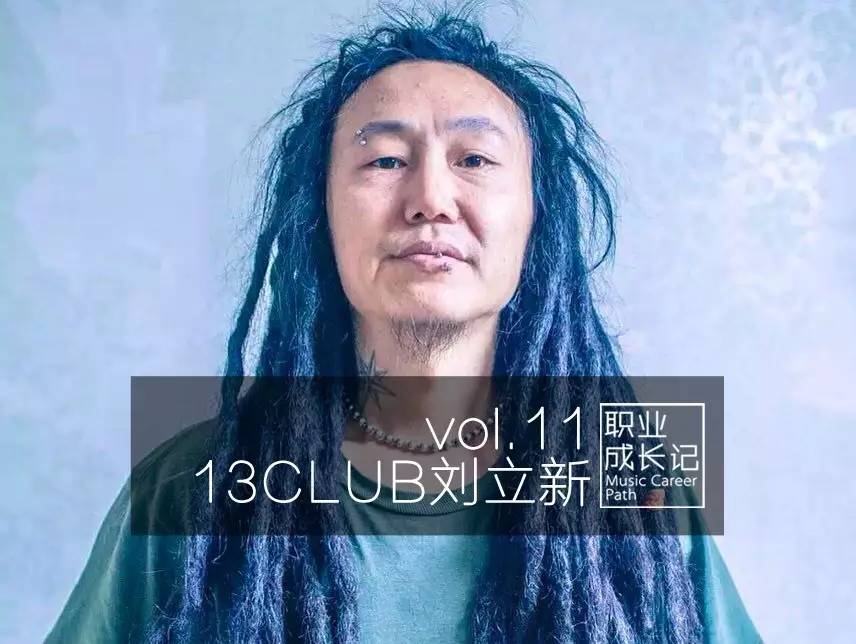

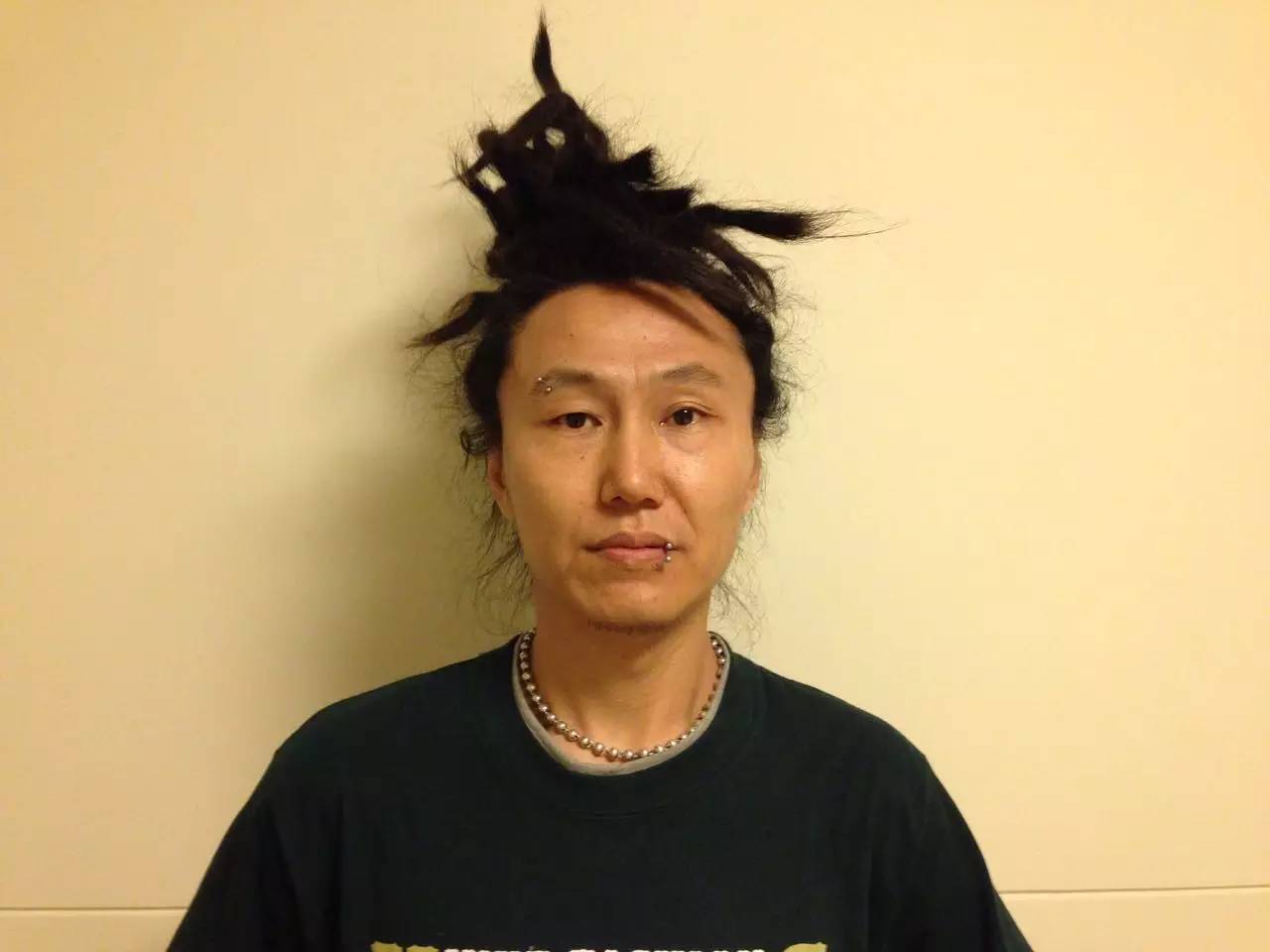

初次见面,晚上8点,刚好赶上一支乐队排练,在舞台一旁隔音效果较好且明亮的休息室里,穿着皮衣、扎着脏辫的刘立新正坐在记者面前的沙发上,他一面认真回答着问题,一面不时喝几口手边的咖啡,显出几分局促和腼腆。

第二次见面,没有了嘈杂的乐队,采访直接安排在了昏暗的演出大厅,他没有像上次那样将脏辫扎起,放松不少,还向记者展示起最近的英语学习成果。刚一落座,店里的一只白猫慢悠悠地走来,他将猫抱起,继续着之前的话题。“我一直挺遗憾自己英语不好,”刘立新说,“能不能听懂英文歌词,对音乐的理解会完全不一样,看不懂歌词的时候,听的真就是形式。”

今年已经是13CLUB创办的第12年。老板刘立新是个内蒙古人,1998年正式来到北京发展。和当时许多在北京死磕摇滚乐的青年一样,来京之初,他生活虽然窘迫,却也充实。之后,他做过酒吧驻场乐手,当过Livehouse经理,开过乐队排练室……直到2004年13CLUB开业,“那个时候乐队没那么多演出机会,没机会就给自己创造机会嘛。”

就该来北京玩摇滚

刘立新口中的乐队就是他所在的军械所乐队,早在1994年便已经在老家通辽成立。当时还没有酒吧和Livehouse的概念,乐队每天在夜总会驻唱。那时他每天最多能挣4、500块,最少也不下100块,这在那个时代已经算很高的收入。本可以靠着这笔薪水在老家过活,但刘立新并不满足于天天在夜总会翻唱别人的作品,“家里那种环境,至多是做跟自己喜好有点关系的工作,但毕竟不能唱自己的歌,更不用说发唱片。”

于是,同样在1994年,刘立新只身一人,第一次来到北京。

“那时候喜欢唐朝、黑豹,来北京还不是为了玩乐队,就是想学习,也有点来膜拜偶像的意思。”他刚到北京就直奔迷笛学校,上了一节试听课,感觉不太对,“吉他老师很一般,就是很传统地按着教材讲。那个时候认名气,觉得这老师也不是很有名,没出过唱片,又不是摇滚明星,还不如找一个私人老师。”

后来他通过朋友找到了呼吸乐队的吉他手做老师,开始在老师家里约私课,一节课要150块,不便宜。大概学了3个月,没钱了,这时刚好赶上了北京入冬的天气,他觉得太苦,回了老家。

第二年,刘立新在老家开了一家唱片店,卖一部分自己喜欢的摇滚乐唱片,但更多还是流行乐。“说心里话还有点惭愧,那时候卖的好多都是盗版唱片,从批发市场进货,利润能翻两倍以上,”说着刘立新话锋一转,“但摇滚乐唱片都是正版,虽然它利润少,可自己就是爱好这个。”

唱片店开了将近两年,有一天,刘立新突然接到了乐队鼓手的电话。当时的鼓手从老家艺校毕业考到了内蒙古歌舞团,正琢磨着继续做乐队的事,第一个想到了身为队长的刘立新。“要不你看看来呼和浩特?”鼓手问。刘立新一想,呼和浩特毕竟比家大,怎么说都是从三四线城市跨进了二线城市,说不定能更好地发展摇滚乐呢?刚好他在家待得有点无聊了,于是卖掉唱片店,来到了呼市。

也许是94年的那趟北京之行给他印象太过深刻,又在呼和浩特生活了两年,刘立新觉得这里的音乐环境和北京相比,差距还是很大,“演出机会太少了,跟在老家赚钱没什么区别。”在那个资讯匮乏、互联网尚未普及的年代,北京聚集了全国90%以上的摇滚乐队。刘立新心一横,揣着800块钱,再次来到北京。

“总之家里人、身边的同行都不太理解,他们觉得在家的话毕竟还有钱赚,到北京你只有花钱的份,”回忆起来,他依旧愤愤,“我当时就想,如果再这样继续下去,自己就废了,音乐梦想永远都实现不了。”

死磕不易

刘立新对海淀的情结就始发于刚来北京那阵子。98年刚到北京,他在海淀公园附近的芙蓉里花400块租了一间房,他说自己非常喜欢在大学附近的感觉,消费不高,环境草根,接地气。包括后来开排练室和13CLUB,他几乎一直都没有离开过海淀,“总觉得海淀更有摇滚的气质。”

1999年,刘立新重组了军械所乐队,开始正式在北京各演出场所亮相,同时也开始了陆陆续续的找人、换人过程。“中国成立十几年的摇滚乐队,可能有80%多,换2、30个乐手都是很正常的事。”他说。

在中国,绝大多数的音乐人都无法靠音乐吃饭。“死磕其实挺困难的,”刘立新坦言,“因为摇滚乐养活不了音乐人,他们必须有一份别的工作,有了别的工作他们又会面临生活跟音乐的协调问题。”问题比如有成员成员很难协调彼此的空闲时间,更严重的是,一些人的音乐梦想很可能就此消失殆尽。

军械所曾经的一名贝斯手曾向刘立新袒露他的困惑:成家之后,自己总会面临来自家人的种种压力,他们总在谈论别人买了多好的车、买了多大的房子,虽然不明说,总觉得是针对自己。“我就跟他说,我们也有自己的价值,只是不是物质方面的,两者没有办法比较。”刘立新试图开导他,但最终失败了,“他可能觉得,摇滚乐还是不能给他带来满足,拼命地赚钱才能。”有了小孩之后,这名贝斯手彻底放弃了摇滚乐。

说到这,刘立新语气中多了几分无奈,“所以你会发现,乐队往往不是一个人的事,它是一个团队,需要去耗费大量的时间和精力沟通,非常艰难。”他也庆幸自己一直坚持了下来,做的事一直和摇滚乐相关,不仅如此,还能给其他乐队提供便利。

虽然乐队成员彼此间的价值观相异,但刘立新始终是一个讲义气的人。军械所的前主唱曾因个人问题进过监狱,判了两年,刘立新和乐队就等了他两年,再没有找新主唱。“乐队从那之后就不排练了,一直等他,纯等着他,”刘立新说,“出来以后,他之前的女朋友早就有了新男友,但是乐队没抛弃他。”

2011年,军械所获得了第三届中国摇滚迷笛奖的最佳年度硬摇滚乐队奖,刘立新上台领奖时说,“今天非常遗憾,跟我奋斗了十年的我们的主唱不在现场,我非常希望能跟他一起分享这个荣誉。”

做对的事

2004年平安夜,13CLUB举办了开业演出,参加的乐队包括了病蛹、挂在盒子上等,一共五支。“那个时候没想那么多。”刘立新说,他用“没有退路”形容起当时的心情。

“那个时候肯定13CLUB能一直开到现在吗?”

“不知道,我只是决定了一件事就想一直做下去。”刘立新的回答也并不让人意外,“确实也挺艰苦的,但这是你的爱好,苦也就不觉得苦了。总之不挣钱也没赔钱,对我来说挺开心、挺值得的,在中国你能做自己喜欢的事太难了,对不对?”

一家店怎么经营、经营成什么样子,总能反映出店主的趣味和脾性。13CLUB没有进行过刻意装饰,或者也可以说是到店客人共同装饰的结果,“还是随意一点好,不要太华丽。”在刘立新的理解中,表面的装饰物无论如何也带不走,他把重心全部放在了舞台上,力求给观众更好的灯光音响体验,“而且这些舞台设备都是移动的,投资之后相对来说还能保一部分值。”

13CLUB也是北京的Livehouse中最早禁烟的,甚至早于政府颁布“室内公共场所禁烟”相关条例的时间。这倒不是因为刘立新本人不抽烟,而是有一天,他在网上看到有人对一场演出的评价,“看到一半就被烟熏到无法忍受,回家之后还满身都是烟味。”当时北京还没有任何一家Livehouse实行禁烟,“全北京没有,不代表我们就不可以这样做了,”他意志坚决,“可能虽然不多,只要有不抽烟的人,我就得替他们考虑。”这个做法不可避免地引起了一些烟民观众的反感,但他依旧坚持。当然,这仅限于有演出人多的时候。

刘立新同样不爱喝酒,尤其是在乐队排练和演出时,他也希望乐队成员不要喝酒。“起码保证演出的状态能对得起观众,我觉得这是一种职业精神,”他说,“为什么呢?喝酒肯定出错嘛。”采访间隙,吧台处传来动静,他敏锐地察觉到是有客人酒醉闹事,立马起身把他们请了出去。

2008年,13CLUB在天津开了分店,开店理由和北京店几乎一致。“2005年我们去天津巡演,那么大一个城市居然找不到合适的演出场地。”刘立新觉得摇滚乐发展不能没有根据地,没有现成的,他就决定自己去造,托朋友找了房子。从选址到开业,总共只用了不到半年时间。“音乐节和消夏音乐会差不多,观众都是来遛弯的,在经济方面能给乐队一些补给,但真正的歌迷都在这种Livehouse里。”刘立新补充道。

在被问及是否想过把13CLUB开到更多的城市时,他回答,“我考虑过很多城市,但慢慢发现很难实现了。”横亘在他面前的,很大一部分是资金问题。“找投资对我来说是非常困难的,我特别弱的一点就是不会吹。我就告诉你我这个东西不挣钱,能打平已经是万幸了,人家说你不挣钱我给你投资干嘛?”

“其实如果把13CLUB公司化运作,你就可能不玩音乐了。”

面对记者的假设,他赞同地点了点头,“万幸的是我还有音乐梦想,还在坚持着音乐。物质对我来说无所谓,我能做点贡献就做点,做不了太多也没关系,能坚持梦想是最重要的。”

《职业成长记》是我们开设的一档关于音乐行业从业者的周日栏目。我们将会在每周选取一名从业者,和TA们聊聊自己在这个行业内一些好玩的事或不好玩的事,听听TA们讲述自己的音乐经历以及可能会有的各种困境。

TA可能是台前的歌手、乐手、音乐人,更可能是幕后的词作者、经纪人、产业专家、演出经理……但不论如何,《职业成长记》都不是一本教你如何升职的成功学书籍,而是一段流动着的有温度的历史。