陈威如

美国普渡大学战略管理学博士

中欧国际工商学院战略学副教授

从几千万到超200亿,均胜有何秘诀?

宁波均胜电子股份有限公司成立于2004年,是一家全球化的汽车零部件供应商。短短12年内,从几千万人民币的销售额,发展到超200亿元的销售额。这家公司是如何达成的?

其实早在2007年前后,均胜就发现汽车零部件行业竞争激烈异常,尽管投入大笔资金研发,但总免不了被模仿;另外,均胜靠自主研发进军汽车电子配件领域的计划也实施得困难。对于有2000多亿元的庞大中国汽车电子配件市场,均胜显得心有余而力不足。这种情形下,他们将寻求突破的目光投向海外,探索性地走上了一条与多数公司不同的成长路径。

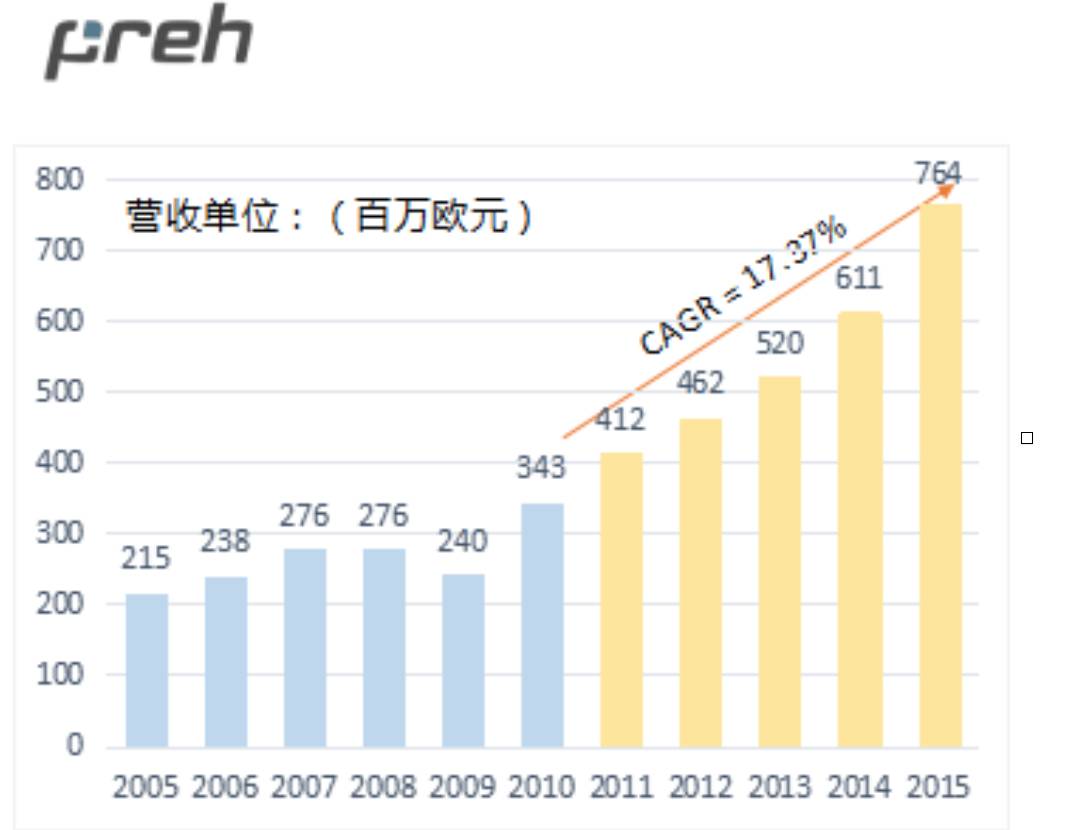

2009年均胜并购了一家上海的国企,给后续的并购做了准备。2011年,均胜并购了德国普瑞。这一并购使得均胜电子突破了技术的壁垒,实现了产品系以及技术含量的延伸,企业进入到全新的产品发展阶段,普瑞的销售增长率也逐年增长。同时,普瑞严谨而成熟的管理体系提升了均胜的管理水平,功能件事业部获得新发展机遇,均胜一跃成为“中国汽车电子第一股”。

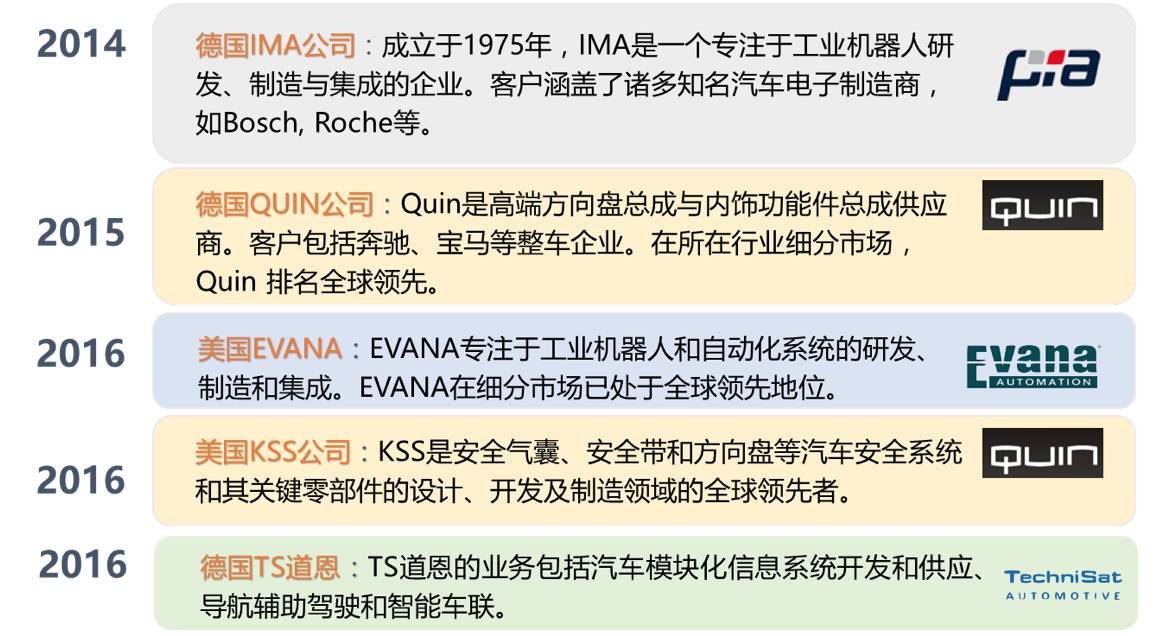

之后几年均胜又接连并购了德国IMA、QUIN, 美国EVANA、KSS以及德国的TS道恩。能发现这些并购都布局在产业相关领域,均胜电子通过海外并购丰富了产品线,从人机交互,汽车安全,车载互联,电子功能到新能源动力控制系统等。

从这些并购中不难看出,均胜的并购有很强的战略指引,而且他买的技术是属于导入型的,而非成熟型的,对构建均胜的汽车生态圈以及未来产业的创新升级有很大的意义。

均胜电子通过海外并购丰富产品线

南京泉峰,用全球化的方式进行创新升级

泉峰全球价值链下的产业路径

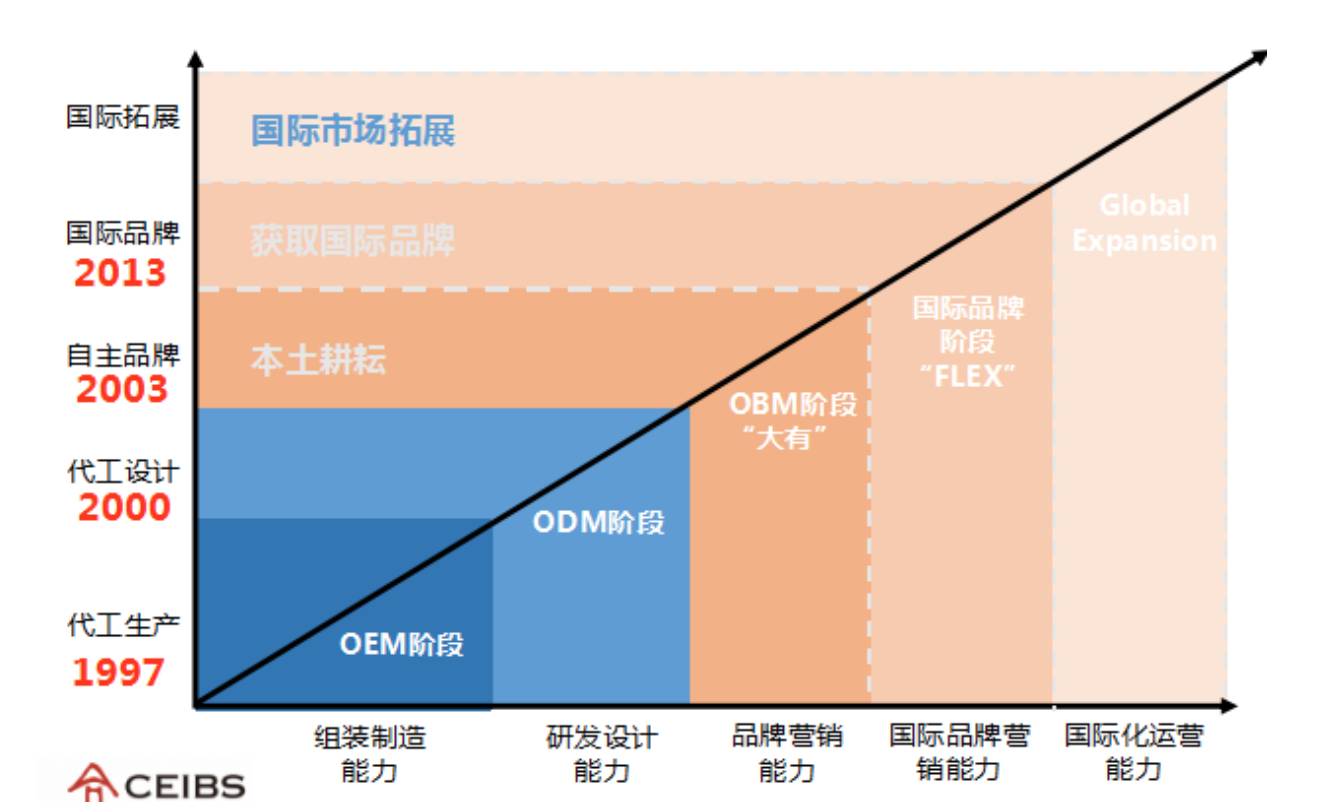

南京泉峰集团成立于1993年,起初只是一家经营电动工具的贸易公司。经营一段时间后,他们发现国内的电动工具品质不强,设计业没有原创性。1997年,公司创始人潘龙泉决定进入电动工具生产环节,自建工厂。为了尽快跟上国外的技术水平,潘龙泉要和世界顶级的品牌合作,做代工生意,尽可能缩短摸索的周期。

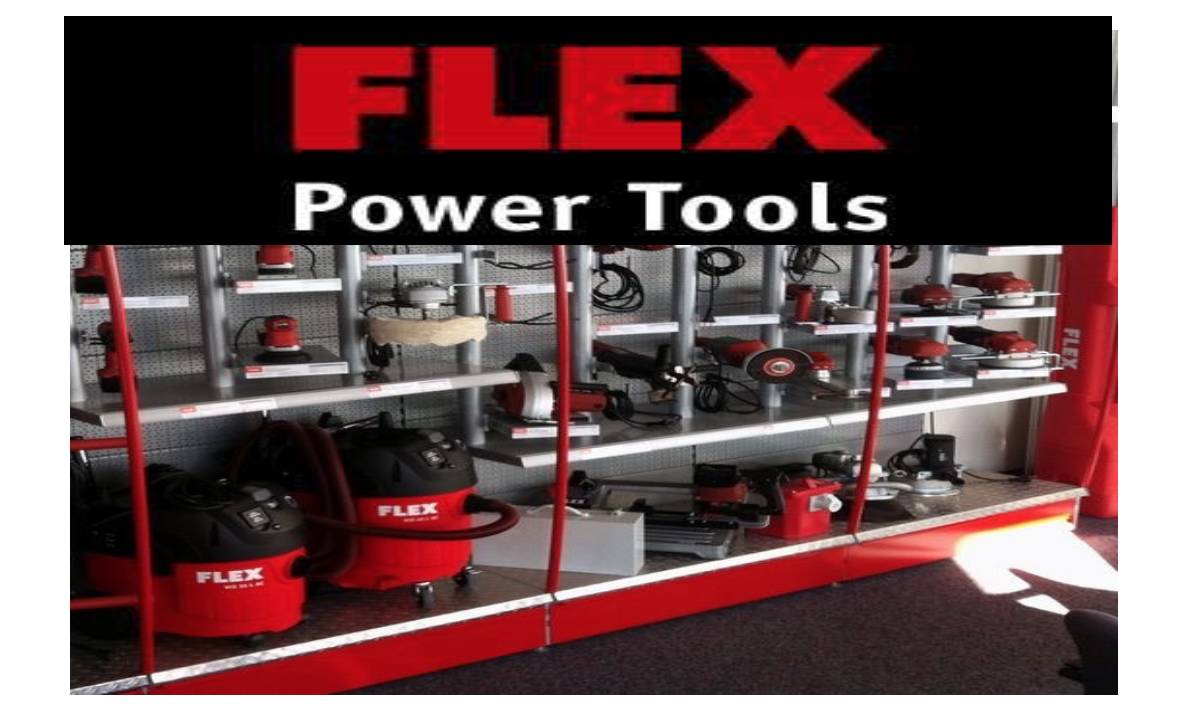

代工生产很顺利,在美国打开局面后,泉峰决定要推出自己的品牌,开始回过头来研究中国市场。2007年,泉峰终于向市场推出了自有品牌“大有”,此后泉峰再进一步,开始反过来收购外资品牌。2013年,在经过了两年时间的筹备后,泉峰正式收购了德国有百年历史的角磨机品牌FLEX,从后者的代工商变为股东。

并购了FLEX后,如何才能达成双赢呢?要把FLEX的品牌带到中国市场吗?这个高端品牌能被中国市场认可吗?需要降低价格来迎合市场吗?降低价格自然能够卖得更好,但是否会摧毁品牌的价值呢?这些都是企业在并购企业之后应该思考的战略决策。

泉峰已与 FLEX 有8年成功合作经验,彼此的互相了解为后续的合作奠定了良好的基础。同时,两家公司的战略匹配也十分契合。泉峰将通过丰富的产品线将FLEX引入欧洲的专业级电动工具的大众市场。在中国,FLEX将被引进最高端的电动工具市场。

此后泉峰集团在北美地区花园工具领域的并购和发展,也是从战略角度出发,实现了在全球价值链下的产业升级。泉峰通过全球化,获得了了品牌和扩张上的成功。

外国企业过去的经验不一定能成为我们的指引

陈威如教授认为中国企业逐渐成熟,在世界经济结构中的地位加强,具有国际化运营的实力。但同时中国市场逐渐饱和或增长放缓,利润率和盈利正面临压力,需要寻找新的市场及增长点。在未来的中国,企业依靠低廉的劳动成本、低价和庞大的国内市场来推动发展的优势逐渐变少。因此,中国企业国际化是不可避免的选择。

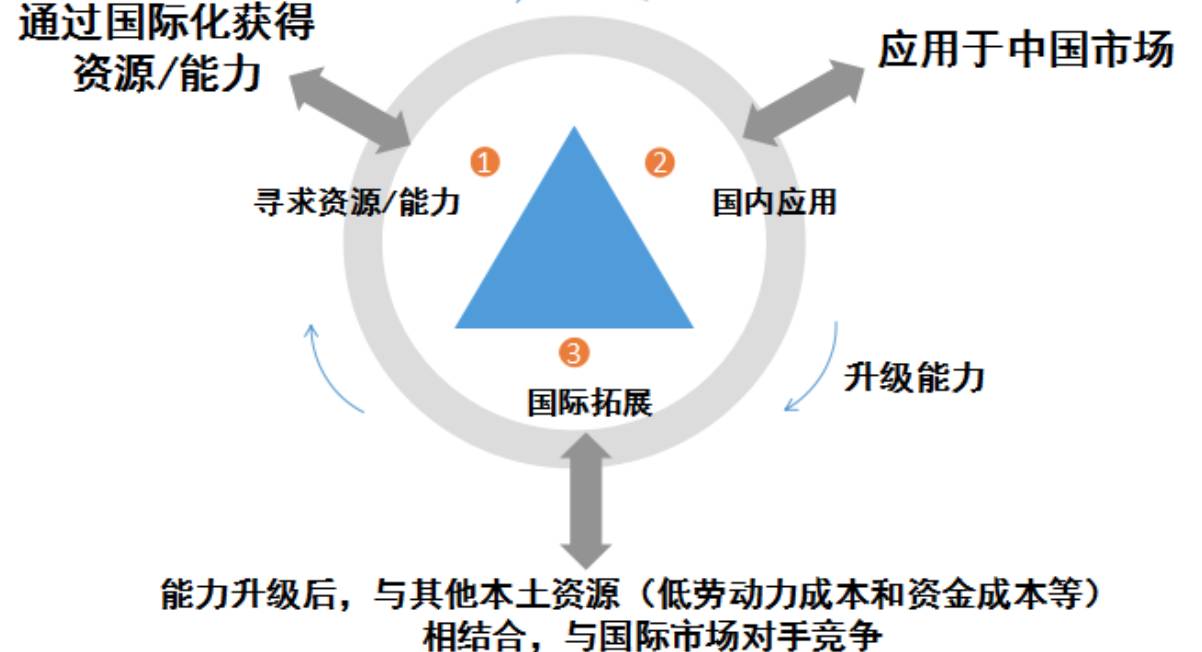

陈教授同时也表示,这个过程中外国企业过去的经验不一定能成为我们的指引。过去的全球化理论是基于美国、欧洲一些大企业的经验,而它们本身已经是行业内的领先者。如果中国企业遵循这个方式,那就要确保中国企业已经拥有全球领先的产品,然而大部分的情况并不如此。中国企业多数还处于追赶者的角色,要以找寻资源和提升能力为主要动力,而不一定是直接地切入抢市场为动机。因此,若以找寻资源、提升能力为目的,成功的可能性会比较高。

那么并购之后直接就在国外抢市场吗?陈教授认为未必,而是应该先拿到中国来消化吸收。首先,中国市场在过去的10年和未来的五年内,仍然是全球发展最快的市场。其次,中国企业对中国市场的理解很充分,拿回来消化吸收会更好,之后再寻求向海外拓展。

吉利、双汇以及TCL在并购道路上的得与失

陈威如教授表示,能否“应用中国市场”决定中国企业在全球化的成功与否。

吉利汽车公司于2010年8月斥资18亿美金收购沃尔沃。收购很重要的一个目的是将沃尔沃的品牌、技术应用于中国。吉利总裁李书福认为中国市场对于沃尔沃的未来非常关键。那么,吉利买下沃尔沃成功吗?如果这次并购能让吉利和沃尔沃的品牌在中国市场卖得更好的话,那就有意义。但若让中国市场的消费者认为沃尔沃的品牌廉价了,反而不想买它的话,那就没有原先想象的有价值。

另外双汇当年斥资71亿收购史密斯菲尔德肉类公司,希望能够买下品牌,得到一些技术,带回中国市场。但后来发现,这个计划并没有预计的顺利。因为美国是允许少量的瘦肉精添加,中国完全不允许。肉品运到香港后发现完全进入不了大陆。

TCL,它也是较早走出国门的一家公司。2003年11月,TCL集团和法国汤姆逊公司签署的合并重组协议。按照当时的计算,双方的彩电业务合并重组后,新公司彩电年总生产量将高达1800万台,销售额将超过30亿欧元(合35亿美元),可以在全球一举夺魁。最终,TCL与汤姆逊共同出资4.7亿欧元,成立新公司“TCL-Thomson”。

多年后TCL的董事长也在公开场合反思,他们2003年购买法国的电视机品牌Thomson算是一个失败。其中一个原因是,买到的科技很快被迭代。2005年下半年开始,以液晶等离子为代表的平板电视开始大幅取代传统CRT电视,而TCL集团在平板电视方面的核心技术甚少。第二,当时也想很快应用技术在欧洲市场,但当时因为文化差异等等多种原因,导致以失败告终。

TCL认为在04年并购阿尔卡特(Alcatel)这一案例算是成功的。因为目前Alcatel的全球表现还不错,能够排名第四第五。但如果TCL能通过买下阿尔卡特这个品牌和技术,来帮助其在过去十年中积极拓展中国市场,取代现在华为等公司的地位的话,那这起并购的结果可能更令人满意。

若企业去海外不是为了购买技术和能力,那应该至少和战略的方向协同,即在买下企业之后,帮助自身进行产业升级和创新,而且能够应用在中国市场中,消化吸收后去海外抢占市场。想要得到什么资源,应用到什么市场中去,这也是需要想清楚的。

纵观陈威如教授的演讲,吉利、双汇、TCL、泉峰集团和宁波均胜等公司在走出去的探索道路上都有自己的战略考虑,然而并购的结果却不尽相同。想要得到什么资源,应用到什么市场中去,这应该是在寻找机会前就应该想清楚的问题。这其中,能否“应用中国市场”至关重要。在未来,中国企业走出去不应再是简单的“买买买”,而是应该思考如何用全球化的方式进行产业的创新升级。

以上内容整理自12月18日晚,陈威如教授在易界网主办的“全球跨境并购与产业升级联盟”成立仪式上的主题演讲:《企业通过全球化进行转型升级》。

陈威如,中欧国际工商学院战略学教授