编者按:时钟跨进2017年才不过两日,就传来了英国著名艺术批评家约翰·伯格去世的消息。约翰·伯格的影响力绝不仅仅局限在英国,在中国,他亦有可观的读者群。而就在去世前两个月,约翰·伯格还接受了英国《卫报》的采访,界面文化(公众号ID:Booksandfun)将全文翻译如下,希望能让喜欢伯格的读者一窥他走到生命尽头前的人生与思考。

过了11月5日(注:2016年),约翰·伯格就满90岁了。我去巴黎拜访他的时候,带了一整袋的书。里面有他最新出版的艺术史著作《肖像》,还有与他的90岁生日很应景的《风景》——从布莱希特到瓦尔特·本雅明再到罗莎·卢森堡,这一迷人的系列围绕伯格与这些思想家的相遇与思想碰撞。除此外,还有他最近作品的杂集,由企鹅出版社刚刚出版的《闲谈》(Confabulations),以及即将由Zed books出版的《一坛野花:约翰·伯格庆生集》,其中收录了阿莉·史密斯(Ali Smith)、莎莉·波特(Sally Potter)和朱莉·克里斯蒂(Julie Christie)写给他的致敬文章。

这种敬意延续到了电影《昆西四季·约翰·伯格的四幅肖像》中,这部影片拍摄于伯格八十岁晚期,囊括了一些非正式的会谈和政治讨论,是蒂尔达·斯文顿、编剧及制片人科林·麦克比(Colin MacCabe)和其他人对伯格的致敬。影片的拍摄地点是法国阿尔卑斯山区上萨瓦的村落,伯格在此定居已有四十年之久。这些仰慕者们不仅想展现伯格是备受爱戴的,还想借此对给予自己知识启蒙的他,道一声感谢。伯格是一名批评家、小说家、诗人、戏剧家、艺术家、评论家,而且最重要的,是一个讲故事的人,苏珊·桑塔格曾说伯格让“对感官世界的认知”与“良知的必要性”相会的能力是无与伦比的。他的作品《观看之道》以及BBC据此改编的纪录片,改变了至少两代人对艺术的看法。他之后的作品——特别是关于移民的——改变了我们看待世界的方式。

伯格现在住在距巴黎七英里远的郊区安东尼,他和老朋友奈拉·别尔斯基(Nella Bielski)住在一起,奈拉是一位生长在前苏联的演员和作家。那天他们一起开的门,然后我们坐下来吃午饭,奈拉告诉我:“关于约翰你要知道的是,他没有兴趣谈论自己。”频道这一头大家纷纷表示赞同,而他却几乎没有意识到这酝酿中的骚动。当我拿出《一瓶野花》的封面时,他显得有些惊喜,接过来看,“这是梅琳娜(Melina)的画,”他描绘着封面上的花和细长的花茎说道,“我的外孙女。”他站起身来,拿出了一张A4纸大小的油画。画上是13岁的梅琳娜青春的面庞。(伯格有三个孩子:Katya,Jacob和Yves,还有五个外孙。)他把这幅画立在我们旁边,我们看着她,就好像她也在和我们一起吃午餐。“如果你问我是谁,”伯格说,“我想通过她的眼睛看我自己,从她的角度来看我。”她的视线与我们持平,怪令人不安的。她看着,我们同意,就像她知道的比她可能看见的要更多似的。

这一刻有两件事是很美妙的。其一是伯格仍然和以前一样对观看很有兴趣,他仍有能力把感知升华为灵魂的体验;其二,他之所以如此看好那位画了他外孙女的年轻画家,是因为看中了其中的品质。“帮我从茶几上拿张卡片过来。”他说。他的手微微颤抖,字迹隽秀:Jules Linglin。“他将来一定会声名远扬。”他把卡片递给我,这样说道。

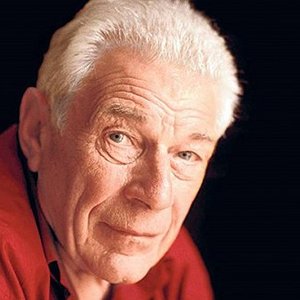

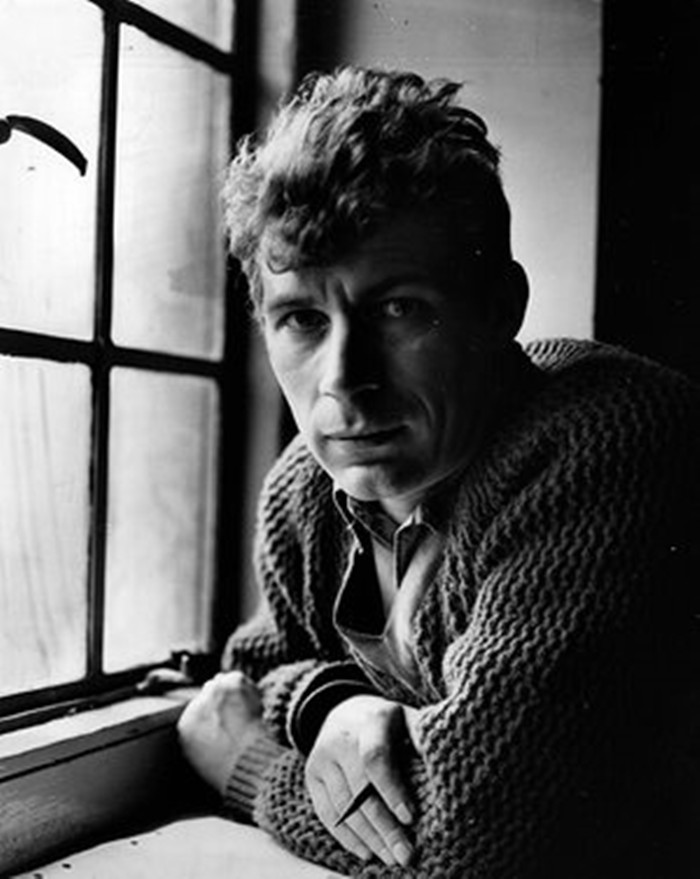

尽管伯格想让我们通过他外孙女的眼睛来看他,但我现在观察的就是伯格本人。他身材短小,但脸很大,有着雕刻般的帅气线条,双眼碧蓝,头发银白。我最近在YouTube上看了《观看之道》,令人惊奇的是,这四集纪录片直到今日仍让人觉得气势磅礴。伯格没有时间堆象牙塔,他的观看之道是根本的。四十四年前,他风华正茂,透过镜头目光炯炯,不时的蹙眉就好似他总在与自己抗争。这样的外貌很合适,因为这个纪录片就是要让人们再度思考。他从不会规避困难。比如说,他在传统画中描绘妇女们如何“外出觅食,却没有自己的份”。与肯尼斯·克拉克(Kenneth Clark)1969年描述罗马贵族的《文明的轨迹》(Civilisation)不同,《观看之道》从不那么盛气凌人。每一集中,伯格都穿着同一件时髦衬衣,站在画着褐色几何设计图形的奶油色背景前。他滔滔不绝,声音清晰有力。他在纪录片最后说的话是:“我所展示的,我所说的……一定要凭你自己的经历来判断。”这也是他在作品中对我们唯一的要求。

对我来说,伯格永远都是《婚礼》的作者,这是一本感人又积极向上的关于艾滋病的小说,小说中的真实性大于虚构,因为他在开始创作后才发现他的妻子被确诊了艾滋病。1995年,我还是布克文学奖的评审,这本小说在141本竞赛者中脱颖而出,是我最想让它获奖的作品,尽管它的初衷可能是一段更平静的生活。1972年,伯格创作的后现代小说《G》斩获布克奖,这本小说描写了意大利登徒子的政治成长历程,伯格将半数奖金赠与了黑豹党,这也轰动一时。他是一名马克思主义者(但从未加入共产党),他反对布克与加勒比地区的契约劳工的历史性联合。他将另一半奖金投资在自己的书《第七人》上,这本书与摄影师Jean Mohr合作,描绘了欧洲的移民工人。他曾说,这本书是他最想要比自己活得还久的作品。显然,黑豹党的成员还与他一起参加了布克颁奖礼,在过程中还不断建议他“保持冷静”。

现在伯格看着我带来的精校版《虚构症》影印件,这是一本汇集了他的文章和画的杂集(他年轻时求学切尔西艺术学院,从师亨利·摩尔,在被《新政治家周刊》聘为艺术评论员前,在那里教书)。我们细细品味他的一幅作品,画上生动描绘了几只颠七倒八的蘑菇。在下面,他写道:“待会儿见,煎蛋卷……”人们忘了伯格是幽默的、好奇的,人们忘了他也会倾听,忘了他是如何倾听的。吃午饭时,我们讨论了洋蓟和一道很不错的有核桃的格鲁吉亚菜。这让奈拉想起了伯格的美国妻子贝弗利·班克罗夫特(Beverly Bancroft)(Yves的母亲,其他年长的孩子是他前妻的),贝弗利2013年去世,是一位园艺家。这让我想起来《昆西四季》中最感人的一幕,伯格敦促蒂尔达的双胞胎孩子们采覆盆子,因为贝弗利喜欢。伯格让双胞胎拿上贝弗利的照片,然后自制了一个神龛,在旁边吃了一碗又一碗的覆盆子。“你们的快乐也能给她带去快乐。”伯格这样告诉他们。午餐快结束时,奈拉小声告诉我,她给自己的巴黎小屋取名为“斯宾诺莎酒店”,是致敬伯格最喜爱的17世纪哲学家。他2011年的《班托的素描簿》一书就是受斯宾诺莎启发创作,斯宾诺莎平日里是一名镜片打磨工人。像自己心目中的英雄一样,伯格不倾向于将肉体和灵魂分得很清楚。他告诉我,在斯宾诺莎眼中,“所有事物都是密不可分的。”

午饭后我们走进了他的书房。房中都是画作,阳光铺洒开来,窗户大开,可以看到窗外的树梢。关节炎给他带来了不便,他试着找到个舒服的姿势坐在白沙发上。作为一名作家,伯格有一种罕见但极妙的天赋,他能把复杂的想法简化。在接受BBC的杰里米·艾萨克斯(Jeremy Isaacs)的采访中,他曾说,在所有作品里,他喜欢遵循摄影师罗伯特·卡帕的建议:“当一张照片拍得不够好的时候,就再走近一点……”他有着独一无二发现细节的眼睛,这一直让人称奇(想一下他对奶牛走路的描写:它们好像穿着高跟鞋一样。)看着伯格就像是站在一扇窗户前,就有点像他书房的窗户,没有人阻挡视线。“我观察的方式就是一个好奇的人自然的表现,我就像是船上放哨的,做着微不足道的工作,像是把东西铲进锅炉里,但我不是领航员,恰恰相反。我在船上巡逻,寻找奇怪的地方,桅杆、船舷,然后看看海上的情况。知道怎么航行与成为一名领航员无关。”

伯格出生于伦敦北部的斯托克纽因顿。他的父亲斯坦利是匈牙利移民,从的里斯雅德港穿过利物浦来到伦敦,在一战中,他是一名步兵军官,曾被授予十字勋章。他喜爱画画,自学成才(作为父亲,当他发现约翰在读乔伊斯的《尤利西斯》时,他没收了这本书,还把它和其他五本书锁在了保险柜里)。在科林·麦克比的电影《昆西四季》中,伯格教蒂尔达(他二十多年的好友)削苹果并把它切成四等分的方法就和他父亲一样,他也回忆到自己的父亲多么想让他成为一名律师,一名医生,一位英国绅士。

伯格的母亲米里亚姆(Miriam)来自伦敦南部的博蒙德西(她的父亲在码头工作,照看运啤酒的马匹)。她曾是妇女参政权论者,伯格说她是一位“非常神秘的人,很有城府。”但她对自己儿子会成为作家的信心倒是毫不隐藏。伯格不愿意谈论他的寄宿学校生活。他把牛津圣爱德华中学描述为“疯狂的”,充满了“悲伤、折磨、欺凌……完全是个魔鬼的地方,是一个小型的极权主义系统。”他在六岁的时候被送进去,十六岁的时候逃了出来。在学校是不是他第一次意识到世界是不公平的呢?“我认识到这个事实的时间更早,”他说,“大概在五岁的时候。”他停顿了一下,我静静等着。就像是看着渔夫把鱼线拉上来:“我母亲为了送我上学,做饼干、糖果和巧克力去卖了赚钱。我不怎么看得到她,她总是在厨房里忙着。但有一次我在厨房,一个年轻男子骑着自行车进来要两条巧克力。她递给他告诉了他价格,他说:‘原谅我,我没有这么多钱,它们太贵了。’然后没有拿就走了。这件小事给了我巨大的震撼。我没有去评判,我没有因为他和我母亲没钱而去评判他们,”他停顿了一下,“我只是在等马克思。”说完他笑了。

在他的文章《无礼》(Impertinence)中(收录于《虚构症》),他描述了新西兰学前班的一位女教师,她经常在伯格哭的时候把他关进所谓的“哭喊橱柜”来惩罚他。有时候他母亲会上楼看看他怎么样,然后用自己做的巧克力软糖哄他开心。“学校,与其说它让我学会面对,不如说它印证了我在很小的时候就已有的感受,我体会到了这种严酷,知道了忍耐的必要性。”

1944年,伯格入伍。他拒绝了牛津郡和白金汉郡的轻步兵委任,在训练营成为了一名一等兵。他更喜欢工人阶级组成的新兵团,在那里,他成为了大家的书写员,帮他们写信回家。从某种意义上来说,他的一生都在这样做:讲述别人的故事以免他们突然去世。在与苏珊·桑塔格的对话中,他曾说:“一个故事就是一次营救行动。”他在《昆西四季》中也说道:“我会倾听,所以我是个讲故事的。对我来说,一个讲故事的人就像是在边境走私的摆渡人。”

在他1975年出版的《第七人》中,拯救移民的冲动非常清晰。伯格在序言中写道:“要概述移民工人的经历,要将此从物质和历史的角度与他周遭的环境联系起来,就要确切地掌握当今世界的政治现状。本书人物是欧洲人,也就代表着全球。它的主题是不自由。”而当他看到当今不仅仅局限于欧洲的难民潮时,他是否认为第一世界受难于想象力的失败呢?这又是一次很长的停顿,就像是你可能要跌入的深谷。最终他回答道:“两者之间的相同之处永远比不同点要多。但是由于种种原因,环境蒙蔽了人们的眼睛。”

那他又是怎么看待脱欧的呢?他往后靠在沙发上(书房太热,我们转移到了更凉快的客厅),他承认对他来说把他定义为欧洲人是很重要的。接着他试着描述自己眼中的大局:“在我看来,我们必须要回归,我们要重述全球化的意义,因为这意味着资本主义,意味着世界金融组织变得有风险,不再拥有第一生产力的地位,政治家们几乎失去了做出政治决策的力量,我指的是传统意义上的政治家。国家不再是之前的样子。”在《与此同时》(Meanwhile)(收录于《风景》)中,他指出“视野(horizon)”这个词已经不再出现在政治家们的演讲中了。关于脱欧,他补充说,他很久之前就表示要移居法国。

我们讲到一个人把异乡当作家是怎样的情形,爱一片风景就像爱一张熟悉的脸是不是有可能的。对伯格来说,那张脸就是上萨瓦。“我在这里住了数十年(贝弗利去世后他才离开,他的儿子Yves仍然和家人住在那里)。它对我来说很重要,那段时间,我就像个农夫。好吧,不夸大其实。我工作得并没有那么辛苦,但我确实很刻苦,做当地农民会做的事,和他们一起工作。这片土地是我的力量,我的身体,我的喜怒哀乐。我爱它并不是因为它的美丽,而是因为我的融入。”

他解释说:“人自身的条件和劳动力之间的联系总是被遗忘,而对我来说这很重要。在十六岁的时候,我去了德比郡的一个煤矿,在那里度过了一天,只是看矿工们工作就满脸的煤,那对我产生了深远的影响。”你感受到了什么?“尊重,”他静静地说,“只是尊重。尊重有两种,一种是礼节性的,当你拜访上议院的时候会有这种感觉。另一种截然不同的则是与危险挂钩的。”他说:“这不是给别人开药。当我回顾一生的时候,我认为自己没去大学是很有意义的。我拒绝上大学,许多人都让我去上,但我说:‘不,我不想去。’因为在大学的那些年会让你形成一整套思考的方式。”所以你觉得自己逃脱了这种方式吗?“是的。”

伯格在法国与农夫一起工作,是一名牧羊人。法国人也把他看作自己人吗?“我的作品在法国并没有那么大的影响力。读者最多的国家是西班牙和拉丁美洲,很奇怪的是,最近土耳其和……意大利的读者也很多。”他活得无愧于自己的名声,除了“我有时会开着2CV带发情的母羊去见公羊。”我说我们不把这种行为称为牧羊,而是别的。他笑了。他是个实干家:直到几个月前,他仍在骑摩托车(大概是最时髦的八旬老人)。奈拉告诉我,他们希望他别再骑摩托车了,也别再游泳了。伯格热爱游泳,在《虚构症》中,他出色地讲述了游泳的民主——人们脱去衣服,发挥他们的长处。“当你在游泳的时候,”他说,“你几乎是失重的,而这种失重在思想上就有共通性。”在《班托的素描簿》中,他也写道了自己与一名柬埔寨妇女共享巴黎泳池而建立起来的友谊。她送了他一幅画着鸟的画,他保留了下来,这让他了解了无家可归的人。

现在,伯格快要九十岁了。他惊讶地觉得自己的观看之道有了那么一点变化。但他指出,科技也改变了青年一代探索艺术的方式。他承认了自己发短信的热情:“我很长时间以来都是短信的粉丝,它就像耳语一样,亲密、隐蔽又有趣味……”但他的观看之道并不固定。他坚信一个人不会两次都看到同一张图:“我第二次看格吕内瓦尔德(Grünewald)的祭坛画是在一次恐怖袭击之后,那是同一幅画,但在我眼中却不一样了。”画家的重要性也有所改变。

相较于莫迪利安尼(Modigliani),他更敬佩委拉斯凯兹(Velázquez):“当一个人年轻的时候,他会喜欢戏剧、刺激和华丽的东西,委拉斯凯兹的作品里没有这些。”作为一个作家,伯格总有让空缺之物呈现出来的天赋。他能唤起那些已经不在脑海中的人吗?“可以,可以,可以……他们就在这儿。”我告诉他,自己深受《克拉科夫》(Krakow)(收录于《风景》)的触动,他在文中回忆了对他产生巨大影响的新西兰老师肯。我说到这的时候,他的眼中噙满了泪水。是肯告诉他什么时候不能睡觉,应该“想象自己在洗牌”,他至今仍会遵循这一建议。肯也教会了他进入禁止未成年人喝酒的酒吧的技巧(现在不是很有用了):“不要回头看,不要迟疑,要比别人更相信自己。”对自怨自艾他还有这样的建议:“不管什么时候只要我开始自怨自艾,我就把它化为巨大的愤怒。即使在我年纪大了以后,我也很能生气。”

但伯格在老年时期最大的力量还是活在当下。“我在不久之前养成了这种习惯,而且这是悖论,因为这也是对规定、预言、后果和原因的逃离。”当下也是他思考的关键。在《观察之道》里,他建议画作中应该包含正在创作的当下。而大声朗读的秘诀就是“不要向前看,只注意当下。”他说一个故事让读者置身于“永久的现在”。他也写到了时间的循环。那他是否认为这能运用到个人生活中呢?在老年时期,是否有方法让人能与年轻的自己有所联系呢?

“时间是环状的,联系到梅琳娜的画像,这就是我的感受。”他让我给画拍张照。我们把画搬到阳光下,靠在椅背上。我说《观察家报》需要为这篇采访配图,于是他孩子气地说:“我们不能用她来代替吗?”

直到我到家,我才意识到自己没有问他打算怎么过生日。我给他发了消息,他马上就打电话给我。“听着,”他说,“能活到九十岁,我心怀感激。这个年纪,我所有的朋友都想为我庆祝,但我告诉他们,在那天,我们都应该保持沉默。我的生日也不过是平常的一天。”

(翻译:陈梦黛)

………………………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】