文丨于墨林

校对丨李日晴

编辑丨安西西

知春路太月园2号楼1706,有一个20平米左右的天台,自2014年被目前的主人租下后,就陆陆续续迎来了不少有趣的独立音乐人。每隔一段时间,这里就会热闹起来,三三两两的人把表演者围在中间,享受一段午后独特的不插电时光。

当初租房的时候徐远卓就看上了这个天台,随后把这里刷成了黄色——吉术斋的主题色,后来这里的黄色,不仅出现在《天台不插电》这个栏目里,在吉术斋的各种视频作品中,多多少少也都露过面。现在,冬天不再适合室外活动,天台上开始堆放各种杂物,徐远卓说只要碰到合适的乐队,还会继续在这个天台做演出。

一边是室外的冷却,另一边是室内的兴起,今年才租下不久的1803,给了团队一个新的“玩耍之地”,“我们现在有了自己做配乐、声音处理的棚,因为我们的视频对声音要求会比较高嘛。”徐远卓指着公司里的一扇门介绍道。

旅行团《天台不插电》

用影像记录时代的声音

吉术斋这个名字给人的印象,除了谐音“技术宅”所带来的幽默,剩下的大部分就是不知名。尽管他们制作了汪峰、痛仰乐队、张靓颖等音乐人的巡演纪录片,以及那部具有一定影响力的音乐纪录片《音乐的秘密》,但因为其幕后的属性,让这个类似工作室的公司没能被太多人记住。

记录者往往都会被忽视,因为相比于自己,他们会把更多的精力放在“记录”这个行为上,通过“记录”来表达自我。作为吉术斋最初的创立者、现在的老板,徐远卓每当说到内容制作的时候,都会显得十分兴奋。“因为我觉得艺术家,尤其做音乐的人,都是相对敏感的,很多时候这些音乐人说的话,确实会让人产生共鸣,像逃跑计划这样的事情放在大环境里太多了,一首歌红了,就很容易自我迷失,然后再找回来,他们在这些过程中有很多想要表达的,我觉得把这些记录下来,都挺有意义的。”

徐远卓说的是吉术斋今年制作的逃跑计划纪录片《时代之梦》,目前只发布了时长2分26秒的预告片。像这样与音乐人合作拍摄纪录片的项目,在今年有十部左右。包括张靓颖、逃跑计划、央吉玛、惘闻等音乐人的纪录片,这些项目基本都是音乐人团队主动找上门。

逃跑计划《时代之梦》纪录片预告

至于原因,与吉术斋有过合作的天娱传媒音乐总监闻震表示,因为他们的视频中能够延伸传达出音乐的内涵,所以当他和吉术斋合作之后,天娱的其他音乐人团队都主动来要吉术斋的联系方式。

除了纪录片,吉术斋还有大量现场直播、MV制作的项目,而他们的转折也许是在完成汪峰2014鸟巢4K演唱会直播的任务之后。徐远卓告诉音乐财经,腾讯在总结2015年十大演唱会直播的榜单中,有4场都是吉术斋的幕后制作。同时,近期他们也上线了不少MV,比如电影《罗曼蒂克消亡史》宣传曲《把悲伤留给自己》的MV,或是Chinese Football乐队的《电动少女》MV。

其实说起来,尽管吉术斋的视频作品没有疯狂的播放数据,但凭借每一部的好品质,正在积累行业的影响力,吸引音乐人进行多次合作。一次在徐远卓朋友圈转发了新的视频作品之时,一位乐队的经纪人留言表示,被吉术斋惯得不接受低品质视频内容了,徐远卓则回“目的达到了”。

徐远卓所说的目的,是希望通过吉术斋的作品,培育观众审美,让更多的人能判断视频作品的好、中、差,从而逐步提升整个行业的制作和审美水准。

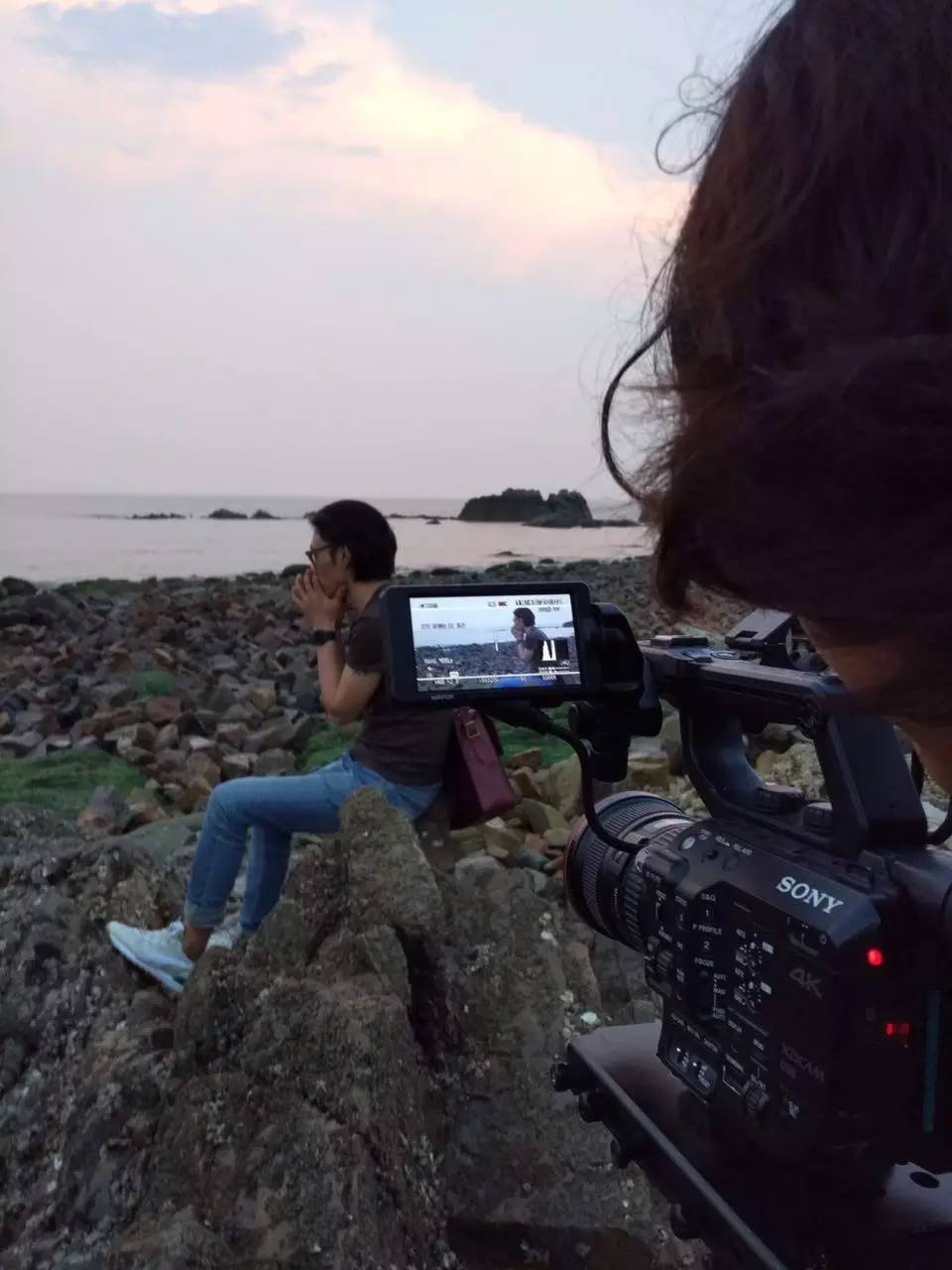

徐远卓(右一)

野心不在赚钱,在作品

在2012年,吉术斋还是一个工作室的名字,而所谓的工作室据徐远卓说也不过是个微信群,几个喜欢视频也喜欢音乐的人,一边做着本职工作,一边为音乐人拍摄现场视频。那时几个人的设备远不及现在,但是对这件事的认真程度并不逊色,在现场拿多个单反拍摄,徐远卓笑着说:“成片之后一些音乐人都感叹‘原来还可以多机位!’”

经过一年多的积累,吉术斋团队在北京的Livehouse算是混了脸熟,“早期我们在场地里拿着单反一直拍肯定很碍事,但是时间久了总到现场看演出的人就认识我们了,知道我们是在拍视频,少了敌意多了好奇。”徐远卓说道。

在那一年期间他们还开始了黑豹乐队新专辑纪录片,以及与黑豹同公司的汪峰巡演纪录片,之后也与乐视音乐合作,并自然地参与到了2014年汪峰4K鸟巢演唱会的直播。

一直以来,吉术斋的视频制作都坚持收费,即使当时没有人认为这样的内容值多少钱。“其实最初我们去拍视频一场下来也就1000块,五六个人一分,刨去交通费,还有设备租赁,每个人拿不到几块钱。”徐远卓表示,很多合作的独立乐队确实经费紧张,吉术斋也并不全是为了赚钱而收费,是要培养市场,让行业内外的人都认识到好品质的作品是需要付费的,好在这两年随着大环境的发展变化,一切都在慢慢好起来。

随后,吉术斋在行业内的名气也快速提升,并于2014年成立了北京极客卓越文化传媒有限公司,当时的规模达到20人。今年吉术斋在上海注册成立了分公司,算上在上海的5人小团队,公司整体规模达到30人,有十几位导演,其中6位全职,剩下的以项目或其他方式签约。虽然导演的数量会直接影响到公司的项目量,但徐远卓并不着急扩张,而是更看重导演能否做出更好的内容。

目前,吉术斋一年的流水大约在1000万左右,因为追求品质,在内容制作本身投入较大,再加上器材设备的更新维护,所以利润率并不高,公司只能算“小有赚头”。同时,徐远卓也说道:“很多时候不是说我们做这件事挣了多少钱,而是等于我们验证了这件事可以赚钱,吸引一些喜爱这个领域的人进来,让越来越多的人关注这个行业,这是我们对于行业的意义。”

“听起来你还是有不小的野心?”

“我是没有特别强的挣钱的野心,但是对于做成视频这件事,我还是挺强烈的。其实对于我们团队来说也都是这样,你随便抓一个导演去问,如果一个片子换个设备效果能更好,但是钱要导演自己出,多数都会愿意。我们就是这么一群人。”

音乐电影进院线是一直以来的目标

在聊关于直播话题的时候,徐远卓提到吉术斋下一步的重点是在电影上,一直在做的直播不是目标,只是发展过程中可以做的事,当然,也与公司营收相关。而至于为什么要向电影方向发展,徐远卓用“每个学影视出身的都有一个电影梦”做了开场白。

吉术斋想做的电影,短期看还是基于音乐内容,是长篇的音乐纪录片,未来可能会做与音乐相关的电影,徐远卓坦诚表示,现在不想太远是因为目前团队的水平还够不到那层台阶。但就纪录片来说,吉术斋已经从最早的巡演纪录片发展到了有一定策划的主题纪录片上。

在会议室的白板上,写满了场景、机位等拍摄前期的设计,这是他们每部纪录片前都要进行的讨论,徐远卓都会参与其中。“在纪录片策划这方面,确实对导演干预比较多,因为做纪录片或者音乐电影肯定要有所表达,我们会共同把片子的主题、立意细化明确下来。”换一种方式可以理解为这是在做“吉术斋”这个品牌的“统一性”,这种统一不在于风格在于品质。

也许你会说,想做电影做就是了,在网络上发行对于吉术斋的内容来说应该不会太难,但徐远卓做的电影希望能走进院线,并且不是把片子卖给音乐人放映,而是直接获得票房。“坚持进院线的原因,主要是在电影院里的体验会更好,我想让更多人能在电影院里看到这类的片子。”徐远卓说。

其实目前这件事还没能推下去,一部分原因在于观众的培养,一部分在于资方不认为这个领域是市场。

例如,去年末羽泉宣传《不服》纪录片的时候,请粉丝和媒体到颐堤港的影院观看。既是吉术斋为了培养观众习惯,也是纪录片出品方和艺人对于线下粉丝交流的看好。“我觉得可能从用户的角度切入,让大家发现在影院看的效果挺好,然后影响到音乐人,再逐渐发酵,从而把院线这事先做个培养。”

会有这样从用户切入的角度,与暂时没能碰到合适的资本与发行有关。徐远卓表示在以往与资本接触的过程中,对于他在做的事往往都更在乎量,听完了介绍会关心一年能拍多少部,“这本身没什么问题,但像我们这种公司不是追求短期让产值翻倍、估值猛涨的,所以不太合适。”

而那种自带发行的影视相关资方,还不太认可音乐电影的市场,徐远卓则认为这个行业是值得一做的。“这个东西在国外已经很成熟了,基本上主流艺人新出专辑或是巡演完,都会出这样的片子在院线上映,小众的艺人可能会做点映,或者全球只上一天这种更有意思的事,但国内目前还没有。”

所以吉术斋在等待一个时机或是成功的案例,在此之前他们就安心打磨好自己的水准。同时,徐远卓也有把纪录片送到海外参赛的想法,虽然目前的音乐人纪录片都有比较重的宣传属性,但如果是独立音乐人的故事,那么对于海外或是对于本土大众,都还是具有普通人属性和身影的。

“后海大鲨鱼属于在舞台上特别闹的那种,30多岁了好像做的事还都不正经似的,但我们拍着拍着就发现了一条线,是理想主义和现实主义抗争的故事。鼓手有天跟我们说,‘29岁到30岁的那天吃完饭我躺在床上,看着天花板脑海中就蹦出四个字——一事无成’,他说那是他人生的转折点,其实他说的话就是普通人说的话,会让人产生共鸣,能影响到他人,这就是价值。”徐远卓说。

吉术斋2015作品集(2016年的正在制作中)

你们一直在做MV的项目,你认为MV还有市场吗?

徐远卓:MV现在的趋势是大家更追求性价比了,不是以前那样烧特别多的钱搞特别炫、浮夸的东西了。更多的在乎创意,用比较少的预算去达到一鸣惊人的效果,或者引发很多人关注的效果。

现在也有很多为了一首歌配的视频,那我们就可以把音乐人的照片拿来拼成幻灯片式的,或者像满江去拍一个演出的现场,用现场的视频贴上专辑的歌。其实真的像以前那么做一个MV好几百万的,现在没了。

你们似乎也不只做音乐内容?

徐远卓:主要是音乐相关,但是现在大家也都在慢慢接触自己的兴趣爱好,会关注更多年轻人感兴趣的种种,比如时装秀、极限运动、汽车相关,我们都有做。但这些内容如果和音乐长片的项目冲突了,肯定还是会选择后者。

你们想做的音乐电影听起来其实更像音乐IP拓展上的一个环节而已。

徐远卓:是,我们不生产这个IP没关系,但最终纪录片的成功可能百分之八十归功于音乐人,但另外百分之二十就是我们,这个片子当做成的时候就已经不只是艺人本身了,如果换一拨人去拍,未必能成为一个真正有价值的影视作品。

那要如何平衡艺术与商业呢?

徐远卓:其实从本质上来说,音乐人花钱做纪录片很大部分的因素是想宣传,所以片子从出发点上来说就是功利的,不是一个真正完全客观的展现。我们的纪录片还是包装一个艺人,把他/她值得借鉴学习的那些东西展示出来给别人,不是一个完全百分百的纯艺术创作。

我觉得我们在做的事情无非是说用一种艺术的手段做商业的事,或者是用商业的手段做艺术的事,本身就是两者的结合。不过这并不违背我们做这个的初衷,就是把这些有意义的声音记录下来,并且让更多的人看到听到。

对于资本的态度还算开放?

徐远卓:其实就像我前面说的,现在不是缺钱,而是需要有人来合作,我现在比较愿意跟本身是做电影发行的资方去聊。也有人说要投资让我们自己做发行,这不是不行,但是我明白这一块短期内我们自己去做还是有些难的,所以现阶段最好的方式还是合作。

你们想做院线的电影,但其实电影的市场正在降温,你觉得原因是什么,对你们会有什么影响?

徐远卓:确实是在降温,那我们是不是可以找另外的方向,找一些新的增长点?我觉得是可以试试看的。首先国外有成功案例,第二这种内容风险也相对较低。音乐电影的制作投入跟电影相比还是低很多,收入也是相对有保证的,艺人的粉丝基数在那,短期不会改变,再加上这也是对艺人的宣传,所以在国外是比较成熟的。

对于为什么会降温,作为电影爱好者,我觉得是因为一些国产片确实太糟糕了。我不确定是不是都是这个原因,但票房还是跟质量有一定关系的。我其实是什么片上映了都会去影院看一下的,但是今年烂片太多了,我都已经产生要不要去看的疑虑了。

另外一点我觉得可能是大家消费转移到互联网上了。说实话很多美剧、英剧在网上都能看,而且比现在的很多电影好看太多了,我觉得年轻人真的不会傻到掏钱去电影院看烂片了。