近日,因为《长城》影评,乐视CEO张昭手撕两位影评人的事在网上掀起轩然大波,是借势炒作,还是据理力争?

议论纷纷之下,“影评人”这个群体也终于走进我们的眼帘。

近日,业内最火的话题莫过于热映的几部电影。

其中,《长城》作为国师张艺谋联手好莱坞顶级班底打造的心血结晶,似乎并未赢得所有人的掌声,更成为风口浪尖上的争议之作。

全民议论之时,“毒舌电影”、“亵渎电影”两位影评人居然被《长城》最大的出品方,乐视影业的CEO张昭单独拎出来挨个撕了!

事件闪回

张昭手撕影评人

16日,电影《长城》上映,相关影评瞬间刷爆网络。

有着326万粉丝的著名影评号“毒舌电影”被怼了,缘由大概是15日、16日连续两晚在微信头条推送影评,批评《长城》好大的口气、没有人性等问题。

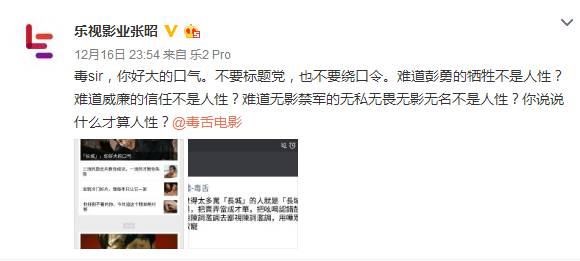

文章一出,乐视影业CEO张昭在微博隔空喊话:“毒sir,你好大的口气。不要标题党,也不要绕口令。难道彭勇的牺牲不是人性?难道威廉的信任不是人性?难道无影禁军的无私无畏无影无名不是人性?你说说什么才算人性?”

而另一位影评人“亵渎电影”,当日发了一条“张艺谋已死”的微博,并配上点蜡烛的图标,把《长城》推到了更激烈的舆论位置。

张昭转发微博并评论:“躲在阴沟里诅咒中国电影的你已经腐烂!电影劳作者永生!(没有人给你点蜡烛)。”

当日晚,“亵渎电影”又补充发表微博长文,解释之前所称“已死”并无诅咒之意,而是表示艺术生涯快要结束,并详细解释了为何他不认为《长城》是一部好电影:国内版片长被缩短,为能多排片;“尿点太多,人设苍白,故事弱智,毫无想象力”……

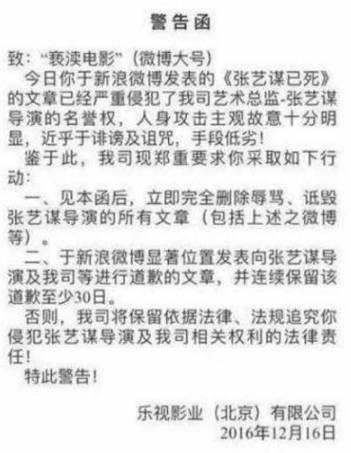

第二天,乐视影业发表“警告函”,要求亵渎电影删微博、置顶道歉等,否则将追求其法律责任。

两天之内,亵渎电影的长文被转发超过7000条,众多影评人、电影从业者、网友也加入讨论大军。

这是继《夏洛特烦恼》向影评人文白索赔221万之后,又一起引起广泛反响的片方与影评人间的争执。

影评人这个群体又一次引发了大家的关注。

影评人使命

站在舆论的风口浪尖推动电影发展

什么是影评人?

这是个怎样的工种?

影评人,是指对放映的电影进行分析,指出其情节构思,人物塑造,细节刻画等各方面成败得失的专栏作家。

如今,互联网时代,人人都是影评人。如此一来,水涨船高,又划分出了意见领袖,这部分集中代表一批人的意见,利用自己的专业知识、广泛的阅片量,个性化的表达方式,就电影进行个人表达的人,是更广泛意义上被认可的国内“影评人”。

那么,影评人这一角色的作用是什么?

被中国媒体称为“大陆第一影评人”的周黎明,提出:影评人的职责,是站在舆论的风口浪尖担当着推动中国电影发展的使命。

▲周黎明

大致体现在以下两方面:

对观众来说,影评人有引导作用。

资深影评人藤井树认为:

其取向性、引导性的作用在于:一个成功的影评人,能一定程度上左右观众的审美、指导观众观影,承担观众审美养成的重任:什么是好电影,好电影的标准是什么,哪些是好电影……这些问题上,观众需要被引领、被培养。

对创作者来说,影评人有指导作用。

资深影评人吾嘶提出,这一作用表现在:

“影评人是影视产业链中比较靠后的一环:作为关注电影成果的特殊群体,公映之前,分析值不值得看;看之后,总结优点与缺陷。横向、纵向分析比较后,指出这部电影出了什么问题,是不是同类电影的通病等”。

他认为:“片方真正需要的,正是针对电影文本本身的有态度有深度的影评”,中肯的意见被创作者采纳,并用于改进其他电影的制作,“这也是片方举行看片会的原因之一。”

▲吾嘶

而在指导作用这一点上,藤井树用了“神圣”这个词:因为影评人在整个电影产业中,作为不可缺少的一个环节,一定程度上帮电影主创更好的审视自身,“真正好的、有深度的评论,能让电影创作者发现自身创作的电影题材、艺术手段、表达方式、与观众情感互动等方面的短处,从而帮创作者更好地创作”。

另有部分影评人认为,这个“指导”,对电影生产者来说,也包括了市场反馈:作为工业产品,每部电影投拍前都需要市场调研。上映后,制作方的市场反馈一部分来自于票房数字,另一部分则来自于影评人的口碑——需要同时看到产品的市场价值和艺术价值,并以此来综合判断IP的总体价值以及后续动作:是否投拍续集,这种类型是否以及如何继续生产,当下市场的风向,不同层次观众的口味……

▲藤井树

而从整体上来看,藤井树解释:

真正的影评人作为电影跟观众之间的桥梁,帮观众更好地解读电影本身,也是电影文化的普及者;从艺术成果中总结经验,汲取教训,将这些经验和教训推广至更多创作者,以供参考;而影评人留下的高质量的影评,其本身作为一门独立的艺术,为电影理论的形成打下基础,丰富整个电影艺术,推动学科体系和整个电影产业的前进。

专栏作家周铁东的文章《麦田的守望者》中甚至提到:

在一个健全的产业中,影评是一个独立于产业并与产业相辅相成相生相克的次产业,影评人大拇指的屈伸便能决定一部影片的生死。

从我国影评与电影的发展现状上来说,这个阶段还遥不可及。

岂止遥不可及?

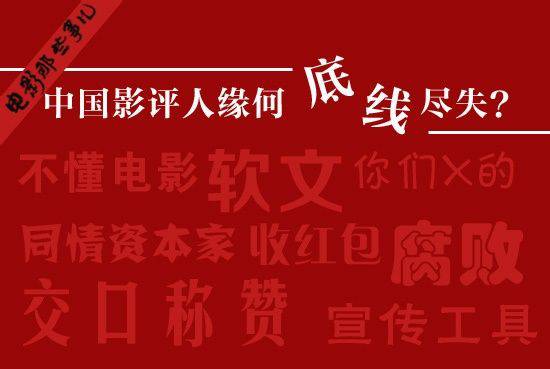

原本要发挥这样多功能、被赋予如此高使命的影评人,在中国却频频落入尴尬的局面:片方骂影评人一派胡言,更有观众质疑影评人是否有存在的必要,批评影评人收了红包当高级水军。

频繁招黑?

历数国内影评人“两宗罪”

他们为什么如此“招黑”?

能力不足不被认可1

从专业度上看,影评人被片方质疑,更多是在于“懂不懂电影”这一点。

由于影评人和电影创作者在知识的积累上,包括观影量、人文美学修养、电影史、电影理论等,有很大一部分重合。当一个有创作经验的导演指责他们纸上谈兵乱放炮、不具备应有的职业素养的时候,部分影评人哑口无言。

当然,也有能力出众的影评人。东北师范大学的李洋老师的知识积累和认真态度在国内影评人中可谓数一数二,有法国留学背景的他继承了法国新浪潮影评人的理想和热情,并推动了中国第一个专业影评人网站“迷影网”的建立,该网站聚集的十几位影评人,如卫西谛、magasa、水怪、桃桃林林,在国内均颇具影响力。在传递知识、提供指南、发掘导演、举办影展乃至培养影迷方面都发挥了不小的作用。然而,这样的影评人毕竟是少数。

“独立表达”不纯粹2

职业素养之外,影评人“为谁说话”,一直是广大观众关心的问题,也是部分影评人的道德节操被诟病的关键所在。

周黎明曾表示,“我一直都在为电影发声。如果出现特别好的电影,但他特别穷,没钱做宣传,大家都不知道这部电影。我会替他说话”。可是,对更多影评人来说,是——拿谁的钱,就为谁说话。

按收入来源分,中国的影评人可分为独立影评人、媒体记者和出品方特约影评人。

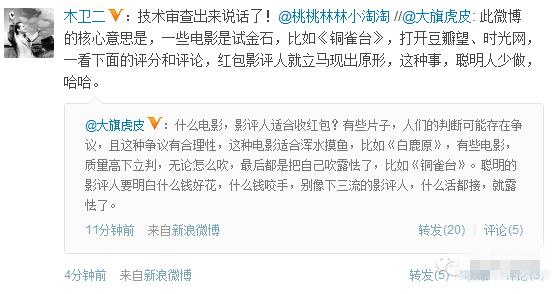

对独立影评人而言,他们为媒体供稿取得收入。由于约稿方要顾及品牌形象,约稿时对稿件质量要求较高,因此这部分的影评人罕少收红包。但后两者不同于此:出品方放映提前场时,几乎会向到场的每家媒体发红包;而特约影评人收到红包后,会将自己“被收买”的影评发在网络等自媒体上。收红包、发稿费、转发评论……此前有媒体做过调查,结果显示,30%的影评人曾收过片方的红包,这种情况实在常见。

倘若影评跟经济挂钩,那便很难保持真正的电影“评价”这个职能的纯粹度。

收红包,对中国媒体来说早成惯例,兴起时间较晚的影评人也沿袭了这一传统。

除了缺乏监管和惩罚措施,大家“拿钱说话”的另一个重要原因是,中国影评人没有真正独立的地位。

周黎明曾坦白:“在中国当影评人,是没有出路的。因为中国的影评业不太乐观。影评人要是不拿红包的话,即便是像我、Magasa那样高产的人,收入都很有限。即便像最高产的时候,我一年写250篇,而且人家求着你发表,给比较高的稿费标准,但还是不能养家糊口”——这就是现状。

身处困境,周黎明提出,影评人同时还面临着巨大诱惑:如今,在网络领域,每个人的发言权被重新赋予,许多影迷和影评人自由表达自己对电影艺术的真实想法。一部分人在网上有了一定的知名度跟影响后,电影发行商开始找到这些人,塞红包。

被收买的影评人,何来“独立”一说?

据悉,在中国,媒体不养影评人。而在美国,影评人能够做到独立,是因为,美国很多影评人都不属于片方,而是由媒体发工资,所以他没有收红包的诱惑,当然,美国这十几年也不行了,以前养影评人的,现在养不起了。“有些相对成功的影评人,被一些网站以较高的价格来买他的专栏文章,但这样的独立影评人,也是凤毛麟角。”

那么,中国硕果仅存的独立影评人都在做什么呢?吾嘶介绍:中国绝少独立影评人,但比如虹膜、影向标等,不但专注做公众号、出影评集,还在做电影日历,卖电影主题挎包等周边产品。运作起来,更像是个小的公司。不全指望影评糊口,这样就“不需要别人投钱,不需要为谁宣传,更不需要被收买。”

那么,要“独立”,只需自给自足就够了吗?

吾嘶认为,实现“独立”还有一点:不挂靠公司、媒体。否则,在写作时,常常受到来自公司领导或市场合作部门的压力,这些媒体已与不少电影的出品方建立合作关系,因此很难生产真正具有独立观点的文章。影评人接受公司领导的要求扭曲自身表达意志,已经是缺失底线的一种表现。

“比如,《第十放映室》在2004-2014年特别火,每年的盘点做得特别棒,搁在现在,肯定有利益冲突:现在有那么多合作的影视公司跟平台,包括电影频道自己投资的片子,节目上骂还是不骂?”

除了这些因素,吾嘶认为,实现“独立”的阻碍还有一点:圈子太小,人情世故。很多影评人转行去做策划、导演、创意,“你说,他怎么独立?影评人策划出品的电影很烂,且自己无法左右,片子不佳但上面有他自己的名字,那么,还能骂出来吗?比如,有位青年畅销书作者,早先在博客上骂了多少电影,转型做导演后再也不骂了”这太现实了。

有些人收了钱是不骂了,或者违心夸赞,当然也有人为黑而黑。

部分观众表示,许多所谓的影评人,对一部电影,还没看就发表了长篇大论,说三道四,一本正经装文化人;斥责片子的唯一目的就是出名赚钱,专业博眼球,何止标题党,什么话都说得出口。

拿《长城》来说,部分观众表示,对豆瓣,对所谓的影评人真是失望了:“我相信,我们群众和专家看到的,不是同一部电影”;“好像不黑,我就没有B格,好像推荐朋友看了,就是水军。这就是现在的豆瓣,这就是现在的影评圈”。

更有业内人士称,部分影评纯粹是哗众取宠,说到底是被收买或者一己私欲,影评本身无意义的看法普遍到令人吃惊的程度。

藤井树认为,电影作为一个放映给所有观众看的公共领域流通的产品,那么,注定要经受所有人对它的评判,重口难调,有人捧有人踩,这是商品都会面临的局面。包括《罗曼蒂克消亡史》,没有谁得到更宽容的待遇,可是“写影评这事,很主观,不能撇开个人的生活经验、观影习惯、私人口味。这是大前提。”

面对几位备受争议的影评人,藤井树、吾嘶都坚持:如果影评人有他自己的评判标准,没有经济利益驱使,只要不触碰法律底线,那么,独立表达的权利,就是任何人都无法剥夺的一种权利,他们坚决捍卫每个独立表达的声音。

但对部分拿了钱,或者为黑而黑搏眼球的影评人,藤井树则认为:“这是影评人的败类,但没法子对付他们”,只能等我国对影评人及影评确立一定的行业标准,对“伪影评人”们淘汰、规范。

影评人自我表达的“独立”,背后有国家审查制度管控、自身的经济地位约束、电影产业链里的太多牵扯。“除非,以上全部状况,你都排除:跟产业没关系,没在圈子里,自己能挣钱;估计才能做到真正的独立表达。”

除此之外,更要排除一己私欲,公正表达。否则,被种种因素裹挟的影评,肯定会对观众造成不合理的引导。

写在最后

鲁迅的《看书琐记》中提到,“创作家大抵憎恶批评家的七嘴八舌”。

他为批评家们辩解说:“我想,作家和批评家的关系,颇有些像厨司和食客。厨司做出一味食品来,食客就要说话,或是好,或是歹。厨司如果觉得不公平,可以看看他是否神经病,是否厚舌苔,是否挟夙嫌,是否想赖账。或者他是否广东人,想吃蛇肉;是否四川人,还要辣椒。于是提出解说或抗议来——自然,一声不响也可以。”

在中国,想要做合格的“食客”,也长路漫漫啊。