界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

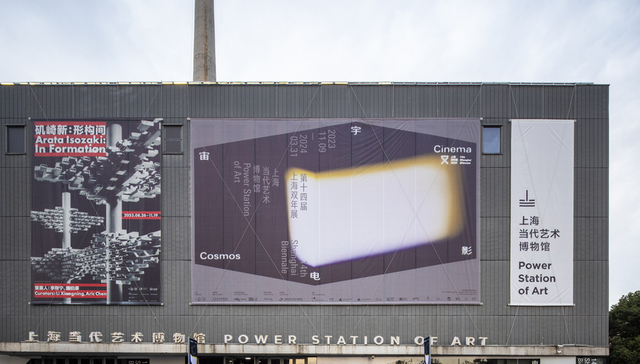

第14届上海双年展正在上海当代艺术博物馆(PSA)举办,本届主题为“宇宙电影”。主策展人安东·维多克(Anton Vidokle)曾作为艺术家分别于2010年、2012年和2014年参加上海双年展,这是他第一次以策展人的身份来到上双。

“宇宙电影”的灵感首先来源于维多克对“俄国宇宙主义”的多年研究——这一诞生于俄国十月革命前夕、因种种历史偶然长期湮没于思想史中的学派,对永生、复活和星际旅行有着令人惊叹的大胆设想。这一学派格外重视艺术,大多数理论家不只是科学家、哲学家、医生或革命者,也身兼画家、诗人和小说家。因此维多克认为,以艺术双年展的形式对此做出回应是合适的:

“人类对恒星和行星的解释造就了我们的起源故事、信仰、时间体系,也影响了经济、导航方式、农业、科学和社会秩序。有意无意间,它们塑造了我们生活的方方面面。‘宇宙电影’的参展艺术家们将探索人类与宇宙的关系如何影响了地球上的所有生命。”

“宇宙”与“电影”的联系由它们的共同点缔结:德国作家、电影制作人亚历山大·克鲁格(Alexander Kluge)认为,宇宙就是最初的电影,宇宙中所有过去的事件都以“光的轨迹”形式储存。考虑到电影诞生的原理也是光与影的记录,电影就不仅是一种叙事媒介,也是一种宇宙现象。在维多克看来,人们仰望星空,正如从黑幕布上看到影像,宇宙与电影调动的是同样的观看经验。

与此同时,“宇宙”与“电影”的话题均与上海有不解之缘。维多克注意到,上海是亚洲最早的电影制作和发行中心之一,而整个亚洲地区最早的大型天文台之一佘山天文台就坐落于上海,“这座城市似乎有着既参与宇宙又参与电影的历史传统。”

共有来自六个大洲41个国家的79位/组艺术家参展,其中中国艺术家数量为17位/组。上双创立之初的目的是为中国艺术家提供一个展示平台,呈现中国前卫艺术创作的精神价值和文化价值,本届上双更看重双年展国际文化交流的意义。另外,艺术双年展一般呈现的是近年来新近创作的作品特别是为双年展制作的委约作品(本届上双新委任和新制作的作品有23件),历史回顾却是本届上双的重要元素,参展作品的年代横跨20世纪初至今。

但“宇宙电影”这一主题又似乎呼应了某种当下中国的文化氛围。作为近年来最受瞩目的国产电影之一,《流浪地球》被一些评论者认为彰显了中国人特有的宇宙观和价值取向;科幻类文学作品近年来进一步走红,波兰科幻大师莱姆的代表作《索拉里斯星》于2021年再版,是当年最受关注的新书之一,本届上双亦有专辟板块向这部作品致敬。在一个全球被地缘冲突、经济下行激发种种矛盾,注意力被短期问题牢牢占据的下沉时代,本届上双似乎在提醒我们仰望星空思考宏大命题的意义,某种探索宇宙的乐观主义亦从中再次浮现。

来到上双现场,PSA原本空旷高挑的一楼大厅被黑色帷幕包裹得严严实实,显得颇为神秘。穿过帷幕,首先映入眼帘的是特雷弗·帕格伦(Trevor Paglen)的三件反光雕塑卫星模型,立刻将观众拉入置身宇宙的氛围中,为“宇宙电影”打下基调。在灯光的照耀下,它们在黑暗空间里熠熠发光,观众可爬上梯子近距离观看这些巨物。策展团队将展览分为九宫,并在展陈设计中详细规划了观众的观展路线,但更常见的情况是观众偏离规定路线,“迷失”在九宫中,每一宫的主题并不必然能为观众提供某种观展指示。

《轨道反射器(三角形变体 #4)比例模型》

2015-2018年

铝、镜面箔、钢丝、聚酰亚胺胶带

668×775 cm

艺术家及奥特曼·席格尔画廊(旧金山)、佩斯画廊惠允

图片来源:上海当代艺术博物馆PSA

我们的参观建议是,无需拘泥于观展路线和展览板块划分,自由徜徉于场馆中,挑选自己感兴趣的作品,编织出属于自己的意义。在本文中,界面文化(ID: Booksandfun)提供了其中一种观展思路。另外,本届上双中的多件作品在陈列上刻意安排了多个观赏角度,值得留意。

本届上双策展团队核心成员包括向在荣、哈莉·艾尔斯(Hallie Ayres)、卢卡斯·布拉西斯基斯(Lukas Brasiskis)以及出版编辑本·伊斯特汉(Ben Eastham)。上双的城市项目板块之一“青策计划2023”也在两处上海城市空间——慎余里和思南公馆——向公众开放。

边缘挑战中心

理性、自然科学和现代经济在欧洲的崛起拉开了近现代的序幕,我们依然生活在这段历史的延长线上。在这个过程中,自然界被转化为一个巨大的物质资源库供父权资本主义体系榨取利润——这是德国社会学家玛利亚·米斯(Maria Mies)在《父权制与资本积累》中提出的观点——宇宙也不例外。与此同时,关于宇宙和人类自身的神秘主义、地方性知识和经验被不断他者化、边缘化。本届双年展中的不少作品旨在对这种文化霸权做出回应。

多件从黑人历史和生命经验出发挑战“正统”宇宙叙事的作品令人印象深刻。在巴拿马长大的塔瓦雷斯·斯特罗恩(Tavares Strachan)在“自画像”系列的陶瓷雕塑和绘画作品中展示了他对太空探索的痴迷:他将艺术、历史、科学和文化批评联系在一起,讲述了被忽略的历史,比如首位入选美国国家级太空计划的非裔美国宇航员小罗伯特·亨利·劳伦斯的故事,并且将非洲文化与太空探索的象征符号并置,呈现出一种奇妙错位的视觉效果。

《自画像(狮头像)》

2023年

陶瓷,由三部分组成

95.5×58×68.5 cm

图片来源:上海当代艺术博物馆PSA

诺兰·奥斯瓦尔德·丹尼斯(Nolan Oswald Dennis)在《黑人解放星座:春日之星》中呈现了一个祖鲁语名为isiLimela的星团(即昴宿,英文中的Pleiades),它每逢6月出现在南半球的地平线上,预示着种植季、成年礼及其他周期性过渡的开始。这件作品属于“黑人解放星座”(2017-∞)系列。基于国际天文学联合会制定的天体坐标系,该系列将黄道面上的夜空重新绘制成一组星图,并用黑人解放肖像档案中的图像,取代源于欧亚神话历史的主流星座体系。丹尼斯在开幕圆桌对谈中表示,北半球和南半球的人们看到的是不同的星空,当欧洲探索者跨越赤道,首次看到南半球的星空时,他们重新命名了那些星星和星座(比如南十字座),这些早期的航海记录与星座图直接形塑了当今我们对星宿的定义,而他想在作品中揭示的,就是属于南非洲土著的、关于宇宙的别样理解。

《黑人解放星座:春日之星》

2017-2023年

装裱墙纸、PET塑料球体改造模型、人造石纹、白色及底漆、海螺壳罩

尺寸可变

艺术家惠允

图片来源:上海当代艺术博物馆PSA

现象级漫威电影《黑豹》让非洲未来主义(Afrofuturism)的概念引起思想界的广泛注意,本届双年展中的两件作品也与非洲未来主义密切相关。克里斯蒂安·尼安佩塔(Christian Nyampeta)和瓦努莉·卡修(Wanuri Kahiu)在科幻影像作品《呼吸》中虚构了一个未来非洲社区,片中的女主角为了拯救一棵植物不惜一切代价。跨学科实践团体黑色量子未来主义(Black Quantum Futurism)在三屏影像装置《书写非史》中展示了一个由黑人科学家、治疗师和作家组成的古老秘密组织“时空破坏者”的档案素材。作品的背景设定跨越了费城哈特菲尔德之家——该组织的一处集会地——的过去、现在和未来,围绕“量子时间胶囊”的埋葬及出土仪式展开。胶囊中存放着工具、地图、时钟,以及代码,提供了骇入殖民化时间线的技术。

一些艺术家选择从地方文化历史悠久的宇宙观中汲取创作灵感。二楼展厅的巨大半弧展柜里陈列了米歇尔·瑟福尔(Michel Seuphor)根据《易经》六十四卦创作的一系列水墨绘画。在每一幅“卦象”中,艺术家用钢笔和中国墨汁画出大量水平线条,这些线条不时被打断,缺失的部分勾勒出复杂程度不一的图形。

《易经六十四卦》

1986/2023年

康颂纸水墨绘画(印制品)

每幅 67×51 cm

贝克莱尔-瑟福尔共有

翻译:王思语、张天愈、周霏飏、田沐秋

校对:高丽娜、本·伊斯特汉、向在荣

图片来源:上海当代艺术博物馆PSA

来自非洲之角的两位艺术家米丽娅姆·希拉维·亚伯拉罕(Miriam Hilawi Abraham)与纳斯拉·阿卜杜拉希(Nasra Abdullahi)在装置作品《非洲宇宙学家的星盘论述》中借用了12世纪安达卢西亚学者艺布纳·阿拉比对时间的定义和一个破损的星盘,定位非洲之角中“在法国人和其他定居者瓜分之前”的“未经证实之地”。

巴西原住民将星系命名为“貘河系”;一位19世纪法国汉学家将一首8世纪的中国诗歌中提到的大熊猫理解为“马来貘”。托蒂(Thotti)在装置作品《貘穿越终点又回到起点》中探讨了这些文化概念的发明与混淆。比阿特丽斯·科尔特斯(Beatriz Cortez)则根据古代玛雅人的天文观测台形制,制作了一件题为《天文台》的装置作品,观众可以登上由十三级台阶构成的螺旋状阶梯,想象玛雅人观测宇宙的情形。

《貘穿越终点又回到起点》

2023年

综合材料装置

整体约530×480 cm

艺术家惠允

图片来源:上海当代艺术博物馆PSA

奇拉·塔西米克(Kidlat Tahimik)的装置作品《原民电影院,愚民电影院》让人联想到英国文化批评家约翰·汤林森(John Tomlinson)在《文化帝国主义》(Cultural Imperialism)开篇援引的一张照片:澳洲北部塔纳米沙漠的边缘地区,几个原住民在露天聚精会神地观看电视,电视机里播放的是美剧《朱门恩怨》(Dallas)。这个画面让汤林森思忖其中的权力关系——电视机是否是一种象征着文化帝国主义的支配工具,让西方现代生活方式抵达世界的每个角落?《原民电影院,愚民电影院》显然接续了关于文化帝国主义的批判——超级英雄、迪士尼的卡通角色通过电影院线和电脑屏幕发起猛烈冲击,正抹杀着全球文化的多样性。塔西米克表示,“愚民电影”(Cinema Tongo)的说法源自超级牛仔“独行侠”(Lone Ranger)和他的土著伙伴“唐托”(西班牙语中意为“愚蠢”)。作为超级英雄故事的接受者,我们当中很少有人愿意成为“唐托”,但为了抵抗多元文化的消逝,我们需要讲述“唐托”的故事。

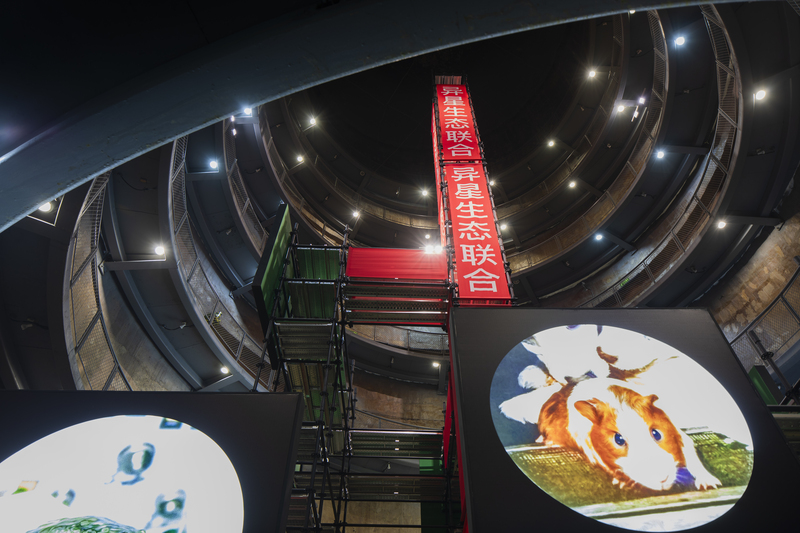

PSA标志性的烟囱内陈列了约纳斯·斯塔尔(Jonas Staal)的装置作品《异星生态》。这件宏大的装置以备选发射场为造型,红色巨柱上书写着两条口号:“星际团结”和“异星生态联合”。顺着坡道往下走,观众将依次见到为人类登上太空做出过贡献的诸多非人类地球生命形态,首先是1947年最先离开大气层的果蝇,随后还有猴子、老鼠、狗、土壤、种子、兔子、乌龟、青蛙等。1961年,尤里·加加林成为首个进入太空的人类。艺术家认为,我们作为一个物种,并未从帝国主义与提取主义在地球上造成的后果中学到多少教训,因此在成为一个星际物种之前,我们需要重新评估人类对身处的生态系统所肩负的责任,并认可所有非人类工作者们做出的奉献。

《异星生态》

2023年

装置

尺寸可变

艺术家惠允

图片来源:上海当代艺术博物馆PSA

日常即宇宙

一个男孩正在划船,画面定格后转为手绘彩色动画,继而将镜头拉远。北美大陆很快进入了视线,然后是地球、月球和整个太阳系。随着银河系变成深空中的一个小点,景别也到达了极限。此时,整个过程突然逆转,我们加速折返地球,穿过落在男孩头顶的蚊子的长喙,深入到微观世界,直至抵达传统科学仍在努力探索的亚原子层……伊娃·萨斯(Eva Szasz)的这件影像作品《宇宙变焦》提醒我们注意,无论宇宙多么辽阔宏大,我们始终是以人类的视角和尺度去理解它,并以之锚定自身在世间的位置,而我们周围的世界也与宇宙一样神秘浩瀚。这也构成了本届上双的另一条线索。

王凝慧的地面作品《无题》由十万多块手绘玻璃砖组成,交错放置在地上,但又没有固定的形态,呈现了亚原子世界的混沌。观众可以在三楼走廊往下观看,欣赏这件作品的全貌。王凝慧表示,这件作品表现的是138亿年前宇宙大爆炸产生的宇宙辐射,尽管没有谁亲眼目睹过宇宙辐射,但我们之中年龄更大的那些人其实在日常生活中有过一窥宇宙运行法则的经验——老式电视机依靠天线接收卫星信号,当卫星信号传输受限就会出现“雪花屏”,这种辐射与宇宙辐射非常相似。

《无题》

2016/2023年

手绘玻璃砖置于地面

尺寸可变

艺术家及胶囊上海画廊惠允

图片来源:上海当代艺术博物馆PSA

刘雨佳于2022年前往长白山,拍摄森林中的蘑菇与抚松县人参交易市场。在艺术家看来,光线是森林微生态系统的灵魂——在她缓慢移动的微距镜头下,阳光穿过树冠在林中洒下斑斑点点的光线,蘑菇、苔藓、昆虫和土壤构成了自成一体的小宇宙,其静谧庄严的美感与人参市场的喧哗世俗呈现鲜明对比。刘雨佳表示,中国人自古以来相信人参吸收了天地之精华,具有延年益寿之功效。时至今日,长白山地区的人参采集者依然保留着与这种宇宙观密切相关的古老仪式。然而,人参的日益流行让越来越多的人将之作为一种经济作物,长白山地区出现了若干人参养殖基地和交易市场。于是古老的宇宙观让位于经济利益,人类世界与自然世界相互纠缠,彼此冲突。

对佩恩恩来说,人类对经济利益的追逐甚至已经构建出了一个自己的宇宙。在《衍生宴》中,他提出一幅由金融衍生品构成的宇宙图景:一位死去的衍生品交易员口中含着一块碎玉——道教神仙的食物,长生的象征。遗体咯吱作响,碎玉则继续通过无风险的量化套利进行交易。《衍生宴》由三张湖泊状、类似餐桌或赌桌的桌子构成。十二道菜肴分别摆放在十二道水闸上,邀请观众通过金融衍生品的宇宙(时间、历史和金钱的)追踪涡流。这件作品的寓意是,资本主义宇宙是一个“衍生学”的宇宙:每当面临体系崩溃风险,它就试图通过衍生出充满金融机会、承诺未来增长的新宇宙以避免后果。

《衍生宴》

2023年

艺术家惠允

图片来源:上海当代艺术博物馆PSA

克拉丽莎·托辛(Clarissa Tossin)在“未来地理”系列中玩了一个双关梗:她用一种仿亚马逊手工艺传统的技术,将亚马逊网站使用的快递打包条和外太空的照片编织成了天象图,将我们仰望星空时感受到的惊叹,目睹地球文化多样性衰减的感伤,与日益加剧的生态灾难的物证交织在一起。托辛发现亚马逊雨林里的资源开采加速了环境灾难,而类似的资源开发也在21世纪的太空探索中上演。

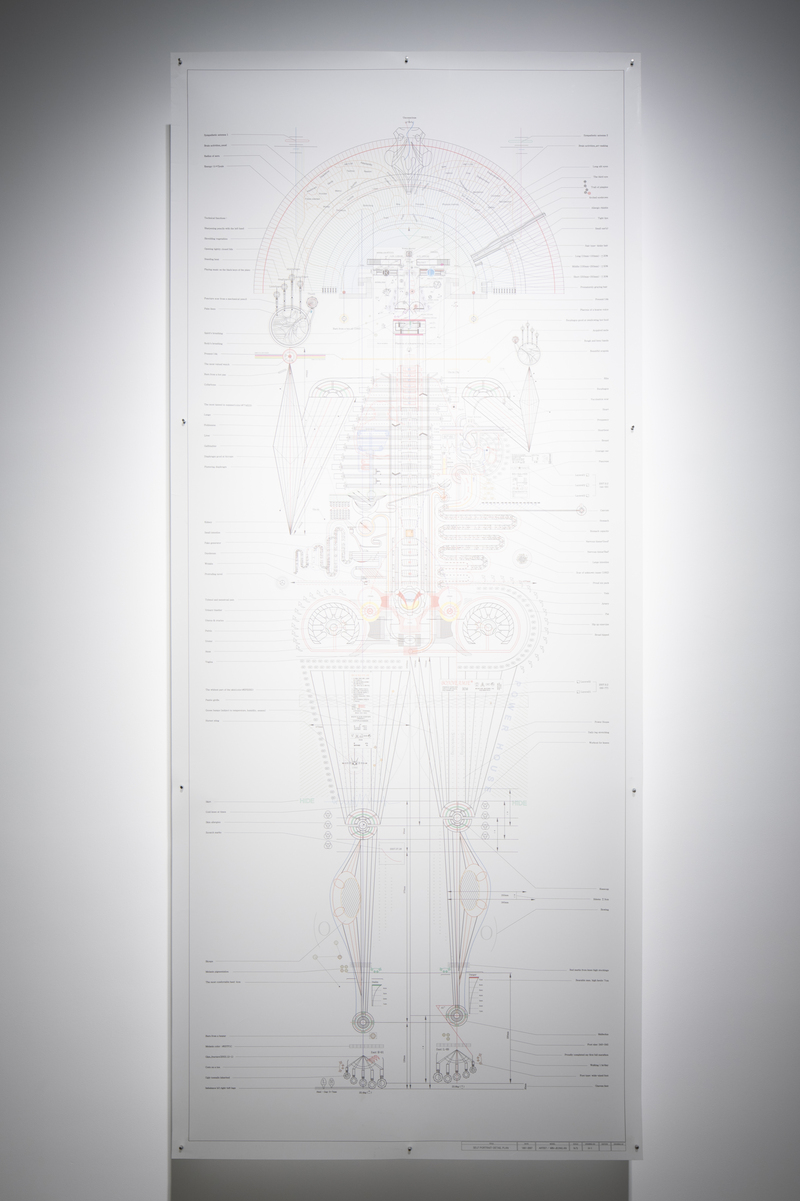

三位艺术家探究我们对身体和自我的认知如何与宇宙产生联系。安玟炡在《自画像》中将人体表现为精密仪器般的图表,提示我们回顾人与自然关系的变动:科学革命所引发的范式转移,特别是机械自然主义自然观的崛起先是改变了我们的身体观,然后改变了我们的自然观。

《自画像》

2007年

数码打印

88×210.3 cm

艺术家惠允

图片来源:上海当代艺术博物馆PSA

而当科学理性大获全胜,人们又回过头去追逐神秘力量的指引和疗愈作用,玄学从未从我们的生活中消失。作为一位治疗师,艾玛·孔茨(Emma Kunz)将艺术创作作为性灵实践的一部分,她从20世纪三十年代末开始绘制“能量场”几何绘画,用于治疗病人。

“无题”系列

年代未知

纸上绘画

97×97 cm; 103×106 cm;

103×105.5 cm; 86×85.5 cm

艾玛·孔茨基金会(瑞士维伦洛斯)

图片来源:上海当代艺术博物馆PSA

萧崇(Sung Tieu)则在“您的[X]是什么”系列中以星盘算命和人格测试为灵感,质问“人的命运写在星星里”这一古老的信念。该系列作品在一个类似走廊的简约室内空间内呈现,正中挂放着一个无法打开的钢制装甲门,门上用丝网印制着艺术家出生及1992年移民德国进入德国边境时的天体位置。空间两侧的八扇门板上依次呈现了基于不同星盘的心理解读,这些解读来自萧崇与占星师佐伊·默库瑞的对话,被解读的对象是一个非特指的“你”。这些场景受卡尔·荣格提出的“主要人格类型”的启发,划分出八种不同的心理状态,及其对主体行为的影响。

《您的|x|是什么本命盘12宫1987年7月》

2020年

不锈钢镜面上丝网印(Goldman Sans字体)、不锈钢

Ø 250 cm×1.2 cm

佩里奇收藏

图片来源:上海当代艺术博物馆PSA

前苏联美学的暗面

十多年前,维多克偶然从友人那里了解到近百年前俄国知识分子的“宇宙热”,他在好奇下开始查阅资料,发现了尼古拉·费罗多夫的文集《共同事业的哲学》(1906-1913)。这本文集囊括了费罗多夫哲学的主要观点,奠定了1970年代末被命名为“俄国宇宙主义”流派的基础。维多克如此概括费罗多夫的思想纲领:

“技术上的永生,实质性地复活所有曾经活过的人,以及穿越宇宙的旅行。然而,按照费罗多夫的想法,需要对社会及其机构进行彻底的重组,才有可能实现他的计划,并且还要对人类主体,以及我们相互之间的关系进行全面的改造或进化。他坚持要求科学、哲学、艺术和社会组织以平等的伙伴关系来合作,从而参与到他所称的全人类的‘共同事业’中去。”

维多克指出,19世纪全球各地涌现了许多乌托邦运动,俄国宇宙主义显然是其中一个。如果不是因为俄国十月革命和社会激进化,宇宙主义会保持一种奇异但低调的发展进程。特别值得注意的是宇宙主义对俄国艺术界的影响——它先是影响了俄国先锋派,而正如本届双年展所揭示了,它也与前苏联美学的暗面有着隐秘勾连,挑战了“前苏联美学等于社会主义现实主义”的正统叙事。

本届双年展专辟一个展厅展示了一批来自乔治·科斯塔基斯收藏的20世纪二三十年代俄罗斯先锋派画作。该收藏由希腊现代艺术博物馆设立,是俄罗斯境外最大的俄罗斯先锋派艺术收藏,也是它们首次在中国展出。俄罗斯先锋艺术家们相信:在宇宙人类时代,人类将离开地球,征服宇宙。在后十月革命时期,抽象艺术并不被认为是“现实”的对立,而是对未知的未来世界的宣告。伊万·克留恩、克利门特·雷德科、亚历山大·罗德琴科、伊万·库德里亚绍夫,以及克谢尼娅·恩德尔和玛利亚·恩德尔姐妹的作品与其说是纯粹的抽象画,不如说是以视觉形式再现了宇航员星际旅行时的体验。

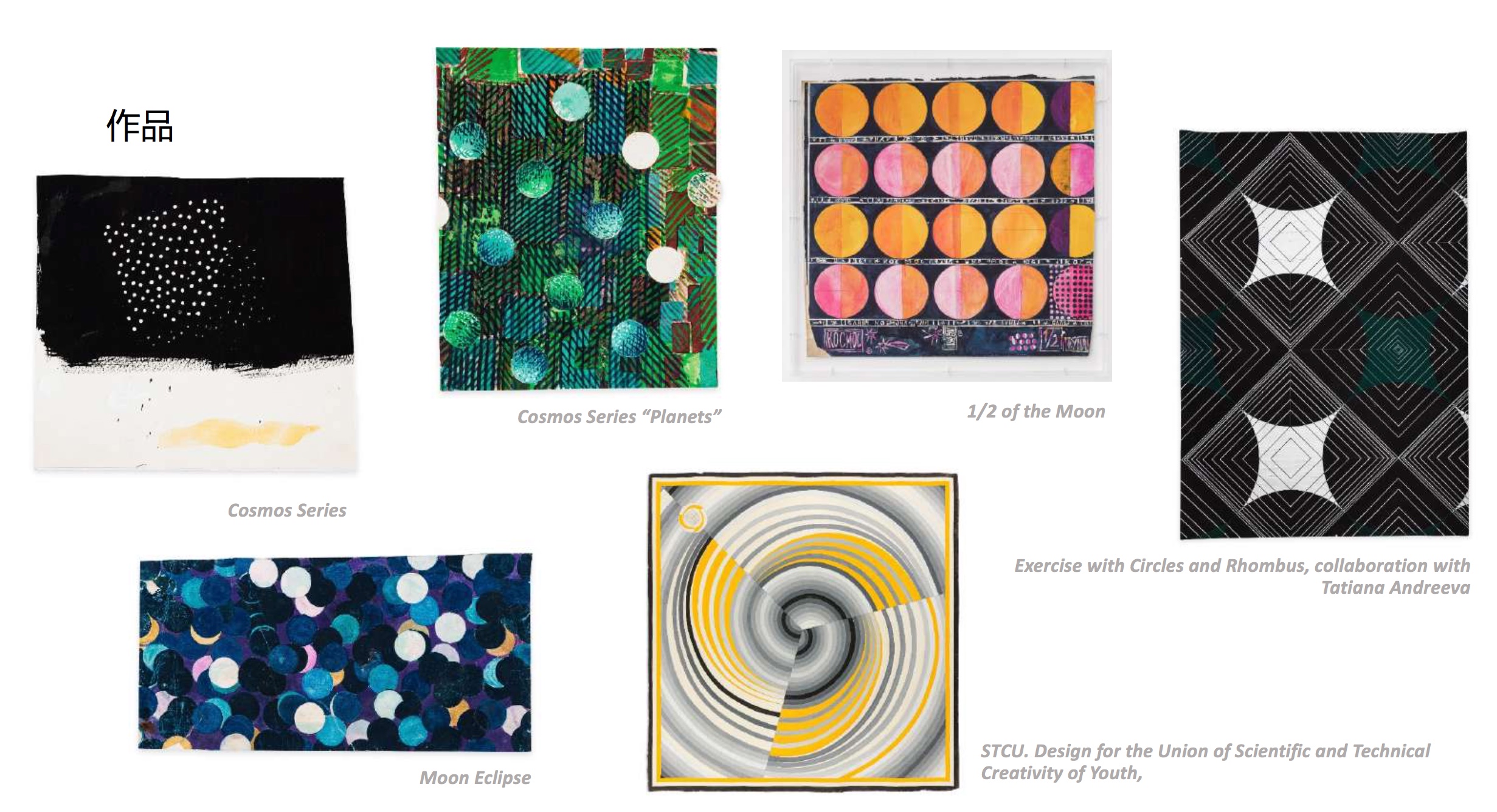

另外一个展厅集中展示了莫斯科红玫瑰丝绸厂的织物设计师安娜·安德烈耶娃的作品,揭示了她乃至整个前苏联社会在20世纪六七十年代因尤里·加加林成为进入宇宙第一人而对宇宙生发出的痴迷。安德烈耶娃于1917年——俄国革命爆发的那一年——出生于一个富裕的家庭,她的出身让她无法进入莫斯科建筑学院,1936年她进入了一家纺织学校,并于1944年加入负有盛名的红玫瑰丝绸厂,开启了织物设计师的职业生涯。美国西北大学艺术史学者克里斯蒂娜·凯尔(Christina Kiaer)对安德烈耶娃的生平有过深入研究,她认为安德烈耶娃对宇宙的兴趣既是前苏联社会当时对星际争霸的关注使然,也出自她的个人爱好。凯尔曾采访过安德烈耶娃的孙女,对方告诉她,“我的祖母总是说,如果我没有成为艺术家,我可能会是一位宇宙研究者。”

图片来源:上海当代艺术博物馆PSA

安德烈耶娃极富创意的丝绸印花设计从宇宙和太空旅行中汲取灵感,采用了大量抽象几何图案。1961年,她曾接受委任设计过一款纪念丝巾,它由加加林在访问英国时赠送给女王伊丽莎白二世。这条丝巾的图案设计结合了抽象、具象元素及文字标语,既赞美了加加林,也将艺术家自己对宇宙的爱好与国家对宇宙的征服连接在了一起。

凯尔在上双开幕讲座中指出,直到近年安德烈耶娃才在国际上得到注意,但迄今为止西方艺术评论家普遍认为,其抽象几何的图案设计标志着她对前苏联艺术系统的规避与突破,后者试图压制抽象主义的艺术风格和创作者的个人表达。凯尔认为事实恰恰相反,正是在某种特定的社会氛围和红玫瑰丝绸厂的集体创作中,安德烈耶娃得以发挥才能。凯尔发现,尽管社会主义现实主义在很长一段时间里占据前苏联美学的统摄地位,但到了1950年代中期,包括红玫瑰丝绸厂在内的前苏联纺织艺术体系开始呼吁包括几何图形在内的更具创新性的设计,合成面料等新纺织技术的发明也要求织物设计师创作与之匹配的、更现代的图案,“在1960年代,几何图案不仅不被审查,反而被宣扬。”

(2023年11月9日-2024年3月31日,“第14届上海双年展:宇宙电影”在上海当代艺术博物馆举办。)