谈到物理,小编就兴奋了。

因为物理是集各种颠覆“三观”于大成的一门学科啊!

从当年的两个铁球同时落地,到没有摩擦力人根本就动不了等等,对当年年少无知的小编开启了新世界的大门。

当小编第一次知道水滴形汽车的时候,内心再次懵逼,这不科学啊!头部这么肥大,尾部反而细小,这车开的起来吗?

▲后来直到小编学习了空气动力学才恍然大悟

一、汽车造型,得先从空气动力学聊起

空气动力学的发展史堪称是汽车造型的发展史,虽然造型设计千变万化,但原理上却是相通的。万变不离其宗,我们不妨还是通过空气动力学来对水滴形汽车设计抽丝剥茧。

▲“决心”是由剑桥大学学生设计的一款十分有趣的太阳能动力车。

以下是一些常见物体在移动过程中的风阻系数:

▲风阻系数=风阻×2÷(空气密度×车正投影面积×车速平方),请不要忽视这看似相近的数据在油耗上带来的巨大差异——5L每百公里(120Km/h时),而且车速越高差异更大。

汽车行驶中要考虑多种力的影响,尤其是空气阻力,水滴形造型的来历正是基于此。关于空气阻力,这就好比我们游泳时,会明显感受到水从四面八方带来的阻力,难以向前。

▲自然界是神奇的,不知大家是否想过,水中的鱼多是前圆后尖的体型。

在汽车设计上,我们认为空气阻力影响汽车造型主要体现在车头、发动机罩和车尾等造型上。发动机罩造型对整体造型的感官理解不会有太大影响,这里暂不表。

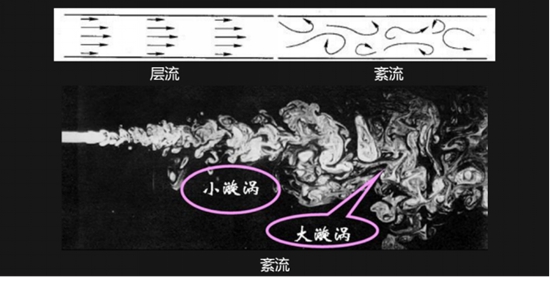

对于车头和车尾,我们先来了解一下与这个造型息息相关的物理名词——“紊流”。

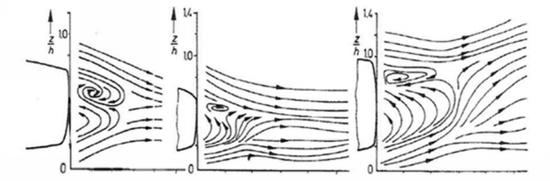

紊流又称湍流,是流体的一种流动状态。当流速很小时,流体分层流动,互不混合;当流速增加到很大时,流线不再清楚可辨,流场中有许多小漩涡,也就是紊流。

▲紊流又称为乱流、扰流或湍流。

从上图中我们可以直观地感受到紊流的无序性和扩散性,然而相对于外表,它的内在更加可怕——耗能性:除了粘性耗能外,还有更令人抓狂的由紊动产生附加切应力引起的耗能。

简单来说,紊流会产生能耗,是汽车空气阻力的元凶。

带着对空气阻力简单了解,我们再来剖析下车头和车尾造型。

二、车头造型

车头造型,划个重点,我们需要考虑形状、高度、边角(主要是车头上边缘与横向两侧的边角)三个部分。这里我们着重讲形状。

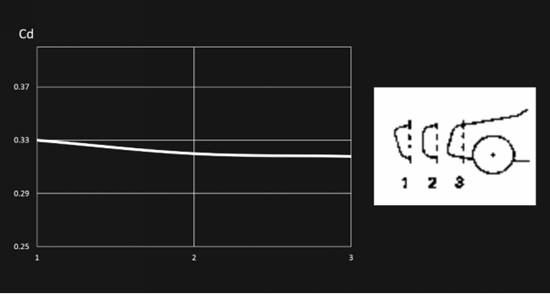

不同与我们的理解,当车头呈垂直状态时,能够获得较小的风阻。当迎风面倾角增加到一定程度后,车头阻力系数不再发生变化。

此外,整体弧面的车头会比采用边角倒圆样式车头的气体阻力小。

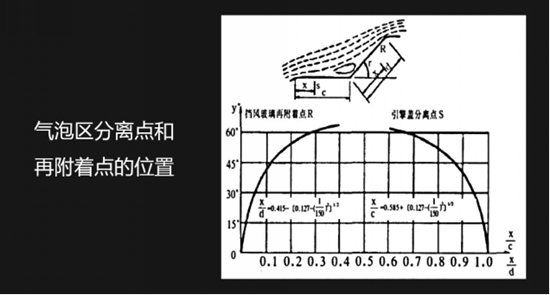

除开以上两个方向上的造型要求,我们再来看看发动机盖与前风挡之间的关系。发动机盖与前风挡接触部位在运动时会产生紊流,一般我们的解决办法是增大二者之间的夹角,同时需要注意过度角的弧度设定。

综合以上三个方向的分析,在空气阻力面前,水滴形这种浑圆造型无疑是最佳选择。

三、车尾造型

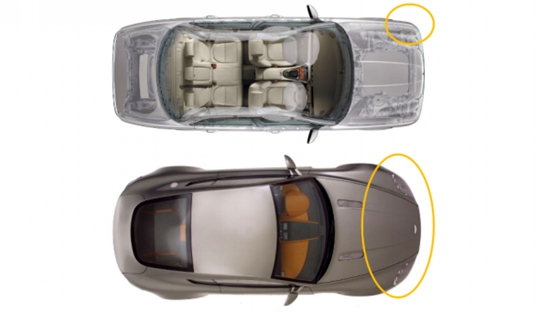

车身尾部造型则主要考虑:后风窗姿态、尾部造型、车尾高度和尾部横向收缩。

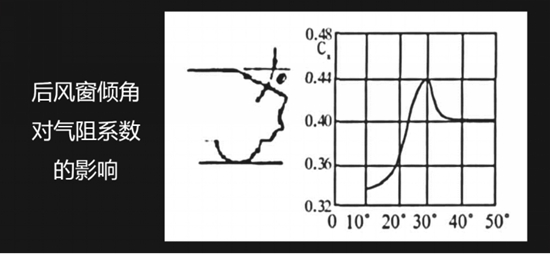

▎后风窗的斜度对气动阻力的影响较大,当斜度小于30时,阻力系数较小;

▎车身尾部造型样式可分为斜背式、快背式和直背式。后部造型与气流状态关系比较复杂,一般很难断言造型样式的优劣。但是理论上来讲,斜背式具有较小的气动阻力系数;

说到这,大家应该就知道为什么三厢车比两厢车的空气阻力小了。

▲两厢车会配备后雨刮,而三厢车没有,看来还是三厢车和空气动力学更配哦~

▎后车体的横向收缩。一定程度的后车体横向收缩对降低气动阻力系数有益,但是过多的收缩会引起气动阻力系数的增加。收缩程度要根据具体车型来确定收缩量。

四、水滴形汽车的那些事儿

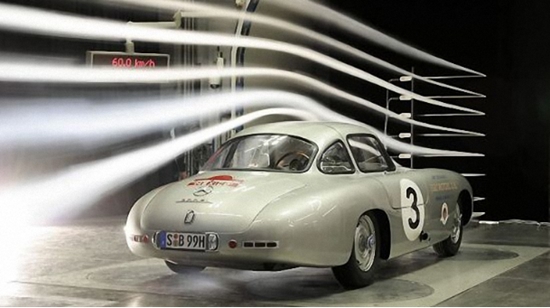

要知道,汽车空气动力学造型从来都是一门实验学科。

得益于风洞测试研究,德国飞艇工程师P.Jaray经过大量测试数据分析(1910s),找到解决形状阻神器——前圆后尖。

▲水滴形汽车的历史太悠久,老得大家都觉得应该丢到后备箱里区了。但历史这个东西啊,真是越读越有味!

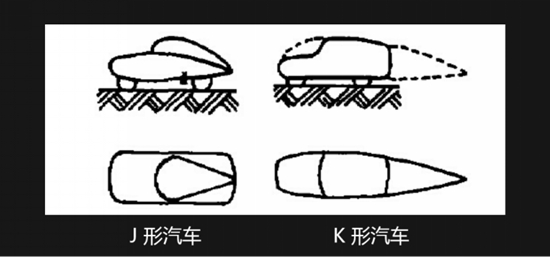

基于实验数据分析,P.Jaray提出了流线短尾的J形车身造型。为了进一步降低风阻,在30年代初,德国Kamm教授又根据原有的车身造型,提出了K形车身。

▲上文中提到的“决心”太阳能车,就属于典型的K形汽车。

随着克拉斯勒汽车公司Air Flow概念诞生,全世界激起了一股流线型车身浪潮。虽然有设计师将流线型汽车和水滴形汽车分离开来,但在小编看来,早期的流线型汽车已然带着水滴形汽车的影子。

如今追溯这一段变革似乎顺风顺水,其实不然,不说研究上走的弯路,在量产车型上也出现过设计“缺陷”。最为典型的就属甲壳虫汽车了。

▲现在看来,其实甲壳虫的空气动力学设计并不优秀,这款车尾部有着较大的气流涡区。但总体来说,这款车与J形车身造型还是有着一定的相似性。

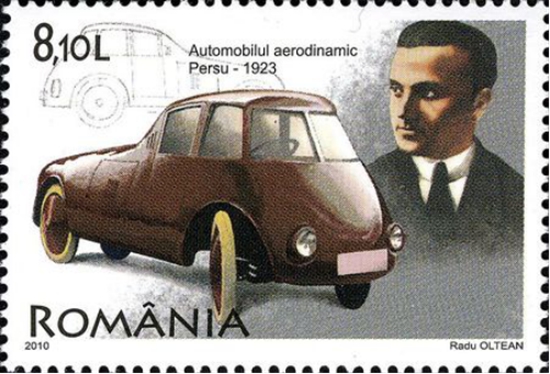

K型车的代表之一是Persu Streamliner,这辆汽车是由罗马利亚天才汽车设计师Aurel Persu设计完成的。Persu Streamliner汽车不同于当时市面上的T型车,除开典型的水滴设计外,四轮还被包裹在水滴车身里,进一步降低了风阻。尽管这款车仅配备了1.4L,20匹马力的发动机,它依旧跑出了80Km/h的傲人成绩。

▲可惜的是,Aurel Persu的商业意识并不强烈,错过了产业化生产的机会,这台颇具传奇色彩的水滴形汽车实际上只造了一台。

历史的进程并没有因为K型车身的出现而停滞不前,随着各国科学家和汽车工程师们对空气动力学的研究,车身造型呈现出了多元化的发展。

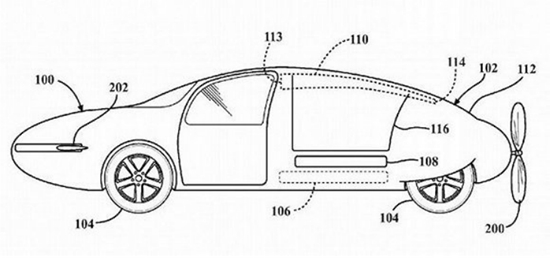

近些年关于水滴形汽车造型最有意思的当属丰田“汽车飞机”了。这款奇特的“飞机”正是采用了水滴形造型设计。

▲虽然还处在“专利”这张纸上,但我们还是得为丰田的这份大胆点个赞。

五、为什么市面上的水滴形汽车不多见?

既然水滴形汽车把空气玩的这么溜,为什么不是厂家眼中的香饽饽,反而楔型汽车风靡全球?

自然,水滴形汽车在民用级上还是有些弊端。

万物有两面,搭上“民用”这条船,两面的差异更明显,恐怕“功不抵过”。

虽然具备良好的空气动力学特性,能在动力、操控、油耗上带来很多好处,享受高速行驶(一般不低于70Km/h),但水滴的独特造型无法满足我们日常对空间的追求。试想一下,低矮的后排空间加上捉急的后备箱储物能力,会让多少用户对汽车望而却步。

此外,虽然围绕车身的气流比较平顺,湍流阻力较小,但在高速行驶时会产生升力,降低车轮与地面的附着力,侧风稳定性会受到影响。虽然可以通过局部的造型改进来改善这个问题,但对于民用驾驶者来说,还是存在安全隐患。

六、着眼未来,水滴形汽车或许会杀个回马枪

设计并拥有两栖或者三栖汽车一直是人类的梦想之一。美国厂商 Edison2 曾在 2010 年开发了一款名为 VLC (Very Light Car)的概念车,虽然这款概念车并不具备多栖作业能力,但其飞行器一般的外形依然受到不少青睐。在2013年,新一代的 VLC 车身设计又延续了原有概念车的飞机型车身,整个车身呈水滴形,能将空气阻力减到最小。

▲上文中丰田“汽车飞机”的造型与之有着异曲同工之妙。

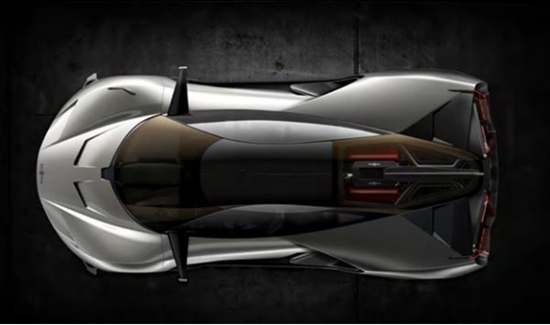

尽管实用性遇到瓶颈,但水滴形设计在概念车上依然如火如荼,各大超跑也都有过类似设计元素。

▲AMG Vision Gran Turismo,水滴状的尾部是典型的奔驰跑车设计特征。

▲柏莱士Bell&Ross Aero GT,水滴形玻璃车顶。

▲福特Shelby GR-1概念车是众多福特高性能轿车中的佼佼者。

车聚小结:

汽车车身造型实在奇妙,作为集合美学与科学于一身的产物,聊个三天三夜也不够。这就好比品酒,我们迷恋的不仅仅是那一杯下肚后的火辣,还有随之而来的历史感、技术感以及美感。水滴形汽车作为空气阻力优秀的代表可能在现今受到了一定的局限,但是随着汽车技术的发展,随着两栖或者三栖汽车的产生,这种造型是否会重获新生值得我们关注。