作者:将夜

群胡归来血洗箭,仍唱胡歌饮都市。

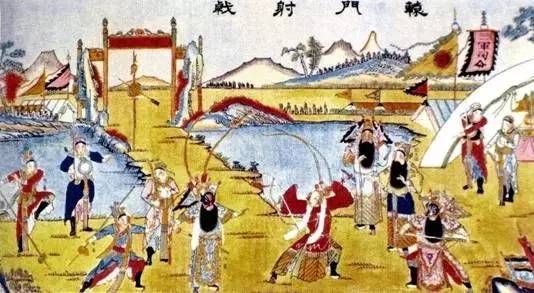

打仗这事儿,“一日五十万矢皆尽”很随意。

那射出去的,会捡回来接着用吗?

《大明会典》弓箭造价,成化年间箭每支银三分,弓弦每条银五分,弓每张六钱二分;

嘉靖后弓四钱一分,箭一分九厘五,弓弦二分九厘八。

清代《招远县志》赋税,该县每年造箭十七把,每把三十枝,每枝折银一钱。

一场战争下来随便就能射出去百万枝箭,在条件许可时,古人是会回收箭矢的,特别是箭杆和箭羽。

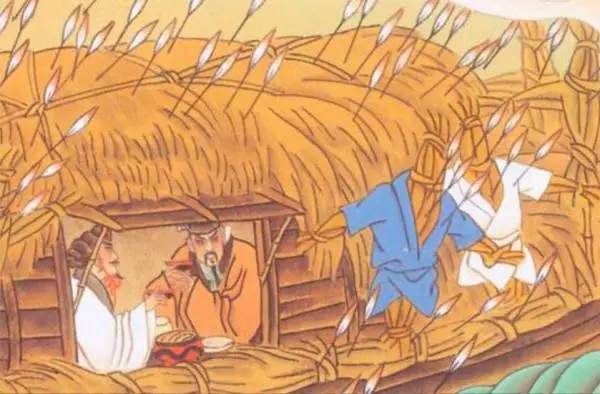

当然和草船借箭一样,箭头射在柔软和疏密性较低的草人身上,箭头部位受损小,回收率就高。

如果射在铁甲、铁盾等硬度高的物体上,强大的撞击力会让箭头受损严重,回收率就低一些。

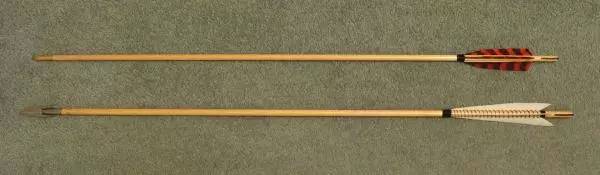

古代的箭包括箭头、箭杆和箭羽。通常箭头是金属制作的,箭杆通常采用竹子、木头或者芦苇杆,箭羽一般采用动物的羽毛。

古代弓箭之所以基本上都是分装式,即箭头和箭杆是组装的,目的就是为了节约成本。

箭杆主要就是硬木,这个材料好找,而箭头是铁制的,需要铸造后研磨出来的,古代采矿不易,铸造就更不容易了,箭支射出后就会有损伤,分装的箭头和箭杆就是为了方便回收和重复利用,箭杆有损伤的就回收箭头,箭头收不回来的就收箭杆,回来还能组装再利。

首先,从下图各种箭头的设计可以看出,大部分箭头在设计时,最关注的考核指标是尽可能容易第刺中目标,一些箭头为了增加敌人拔箭疗伤的难度,采取了倒钩的设计。

箭头其实不是箭矢中最难制造的部件,因为箭头对材料和工艺的要求并不高,人类在很早的时候,就可以相对比较高速地制造/铸造箭头。

箭矢在工艺上相对耗时和要求较高的部件是箭杆。

要做出有实战价值的箭矢,要找到合适的箭杆材料,坚硬、有弹性,长度、硬度都必须符合要求。材料的选择就已经够费劲了,想象如果在荒漠沙漠,就地取材找到适合做箭杆的材料就够费劲的了。

除了材料要求高,另外,箭杆必须要直,否则会影响射击的精度,通常需要对箭杆进行加工。

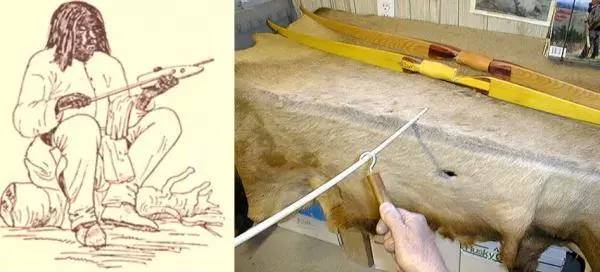

为了让箭杆直,早在石器时代,就发明了各种箭杆拉直的工具。

直到今天,现代制箭工艺的一个重要设备就是箭杆调直工具(arrow straightener)。

总之,造一根箭并不容易,所以如果条件允许的话,通常都会回收箭矢,有的箭矢因为射入人体,箭头不容易拔下来,也会回收带有箭羽的箭杆。

除了诸葛丞相,谁家的箭都不是大风刮来的,能回收为啥不回收呢?