现在是凌晨4点08分。壁炉里烧得通红的木柴不久就将变为灰烬。猎户座还在山丘顶上。呈明亮的“V”字形的金牛座在头顶正上方,指向M45“七姐妹”星团。参宿七——猎户脚边的狗——闪烁着红、蓝和紫光,好似天上的迪斯科灯球。斗转星移,这只老狗也逐渐沉入了山丘背后。

凌晨4点08分,我已经醒了。一般认为,醒这么早是一种紊乱,说明身体的节奏出了毛病——是抑郁或者焦虑的标志。是的,我4点醒来的时候确实脑子里一团浆糊。虽然我是个很乐观的人,但如果躺在一片黑暗里,忧思还是难免会袭来。经过一番斗争,我还是认定起床要好些,免得赖在床上辗转反侧、胡思乱想。

如果我此时见缝插针地开始写作,一堆晦暗的念头立刻就会变得清晰而多彩。它们自己就组成了字词和句子,首尾相连——就像一列大象用鼻子叼住前一头的尾巴行进。我的脑子在夜里这个点的工作方式有些不同,只能写作,不能编辑。只能添加,不能删改。白天的脑子是用来做细活的。我会一连写上好几个小时然后又回到床上。

所有的人类、动物、昆虫和鸟类都有生物钟,它是一种由基因、蛋白质和分子级联控制的生物装置。这种内在的钟表与地球的旋转和倾斜角及由之而产生的、永无停息但又并非千篇一律的明暗交替有紧密的联系。它们会依照为期约24小时的循环来驱动基本的生理、神经和行为系统——也就是我们熟知的昼夜节律——并影响我们的情绪、欲望、胃口、睡眠模式以及对时间流逝的感知。

罗马人、希腊人和印加人都不靠苹果手机的闹钟或者数字语音钟起床。为他们报时的是自然:太阳的升起、黎明的各种动物叫声、田地或家畜的需要。在14世纪的教堂和修道院首次应用机械钟之前,记录时间流逝的是日晷和沙漏。到1800年,戴在脖子、手腕或者别在领上的机械表已经普及。这样一来,就可以制定作息计划以及确定进餐和睡眠的时间。

以工业化和钟表时间(clock-time)为基础的社会,天生有一种紧迫感,也有了“准时”或“浪费时间”的概念。钟表时间愈发与自然时间脱节,但明亮与黑暗依旧指引着我们的工作安排和社会结构。

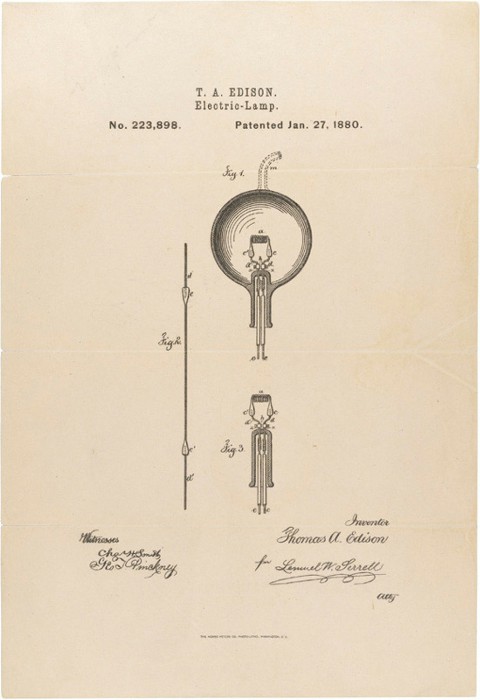

接下来,到了十九世纪末,一切都发生了巨变。

亮光现在是可以“打开”的了。

现代的电气化照明彻底地改变了夜晚,继而也改变了睡眠。来自弗吉尼亚州科技大学、著有《一日之尾:过去时代的夜晚》(At Day’s Close: Night in Times Past)一书的历史学家A.罗杰·埃克尔奇(A Roger Ekirch)指出,在爱迪生发明电灯之前,睡眠分为两个不同的阶段,中间会有一小时至数小时的起夜时间。这种模式叫做分段式睡眠(segmented sleep)。

以往的睡眠模式对今天的我们而言可能是很古怪的。我们或许会认定,根据人的昼夜节律,只有当太阳升起的时候我们才应该醒来,但许多动物和昆虫的睡眠时间向来就不是铁板一块,而是体现为多个长度为数小时的阶段或是一分为二的。埃克尔奇相信,如果人类完全以顺其自然的方式来睡觉,其睡眠时间同样也不会是一整段没有中断的。

他的论述基于为期16年的对古今数百份历史资料的研究,包括日记、法庭记录、医书和文学作品。在英语中,他发现了不计其数的“第一阶段”和“第二阶段”睡眠的证据。其它的语言里也有类似的模式,例如第一阶段睡眠在法语里是premier sommeil,在意大利语里是primo sonno,在拉丁语里则是primo somno。鉴于对分段式睡眠的间接提及十分常见,埃克尔奇据此得出结论,认为这一模式一度是人们日常的、主流的作息周期。

在电气化照明问世前,夜晚与犯罪和恐怖总是脱不了干系——人们只得呆在家里并早早入睡。他们的第一次睡眠依季节与社会阶级而各有不同,但通常都在黄昏后数小时开始,持续时间三至四小时,到了午夜,人们就自然起床了。没有电气化照明,富有的人家通常会有别的人工照明渠道——例如油灯——因而他们入睡也就更晚。有趣的是,埃克尔奇发现,此类大户人家的私人志略里就较少提到分段式睡眠。

话说回来,对夜猫子而言,起夜一般都是为了阅读、祷告、写作、解梦、卧谈或者性生活。埃克尔奇指出,经过一天的劳碌,人们在“第一阶段”睡眠期间一般没有精力行男欢女爱之事(如今的许多大忙人对此或许会深有同感),然而半夜起身后,我们的祖先就精神抖擞、跃跃欲试了。在一连串的夜间活动后,人们再次陷入疲乏,继而进入第二阶段睡眠(同样为三或四小时)直到第二天醒来。我们不妨想象一下,在一个冬夜的晚上9点入眠,半夜醒来后读一阵子书再谈天说地到凌晨2点,接着上床睡到6点起。

埃克尔奇发现,有关两阶段睡眠的记载到20世纪初突然就销声匿迹了。电力极大地延长了光照时间,白天的活动亦延伸到了晚上。灯火通明的街道更为安全,此时出门社交也变得流行起来。睡眠时间推后了,起夜与延长了的一天不再兼容,因而也退出了历史舞台。埃克尔奇相信,我们所失去的不仅是起夜,还有与之相关联的一些颇具特色的东西。

他告诉我说,起夜从本质上讲就跟白天的清醒不同,至少他所发现的资料表明如此。例如,美国第三任总统托马斯·杰斐逊在睡前会读一些道德哲学,这样就可以在两次睡眠之间再“温习”一下。17世纪的英国诗人弗朗西斯·夸尔斯(Francis Quarles)认为与寂静相伴随的黑暗有助于内心反思:

第一次睡眠结束时你应起身:身体要平和中正,灵魂要了无牵挂;如此杂音便不会干扰你的耳朵;外物也不会吸引你的眼睛。

我自己起夜的体验也证实了白天和晚上清醒的不同,晚上的大脑明显有一种朦胧感(dreamlike)。做梦时,我们的心灵会从记忆、希望与恐惧中创造出想象。到了夜深人静的时候,大脑可以从睡梦的废墟中整合出各种新的点子,并将之应用于我们的创意性兴趣。埃克尔奇2001年在《我们失去的睡眠》(Sleep We Have Lost)一文里谈到,许多人在两次睡眠间的起夜之前,可能就沉浸在梦境里,“这样就能在回到无意识状态之前产生一些可供汲取的新鲜洞见。除非被噪音、病痛或其它的不适所干扰,人们的情绪大体上都是轻松的,也能保持全神贯注。”

埃克尔奇对分段式睡眠的看法主要取自老旧的资料和档案,但当代的研究也支持这些看法。美国国家精神健康学会(NIMH)的精神病学家托马斯·维尔(Thomas Wehr)发现,若没有人工照明,分段式睡眠便会回归。在1990年代的一次为期一个月的实验里,维尔的被试者每天仅能接触10小时光照,以便与如今已成通例的、长达16小时的人工照明进行对比。维尔报告称,在这种自然的循环中,“睡眠的时段不仅变长,且通常分为对称的两个阶段,每阶段持续数小时,中间有一至三小时的间隔。”

埃克尔奇和维尔的成果如今依旧是睡眠研究的源头活水。2013年,美国联合专业睡眠学会(APSS)年会“睡眠2013”当中就设有讨论埃克尔奇思想的专门板块。其产生的最大启示在于,“半夜失眠”这种极为常见的现象并不是什么紊乱,而是回归自然的睡眠形式的表现——这一观感的变化令我自己对起夜的担忧大为减轻了。

现在是早上7点04分。我已经连续写了三个多小时,现在我正回到床上进行第二阶段的睡眠。稍后我会继续余下的工作。我之所以能有这样的分段式睡眠,无非是因为我在生活上比较能自行其是(没有孩子,自谋职业)。

但我仍需要让自己的睡眠习惯符合朝九晚五的工作节奏,这两者不易兼容,熬了好几个小时夜之后刚闭上眼就听见闹钟的声响大概是最可怕的事了。可见“自然的”睡眠模式和我们根深蒂固的社会结构之间存在着冲突——钟表时间、工业化、学校和职场里的作息——这一切都令分段式睡眠更像是一种紊乱而非有益身心。

从事创意类工作的人一般都有办法避开朝九晚五的成规,这可能是因为他们在著述、艺术或音乐方面有所建树,从而不需要每天上班了,也可能是因为他们的工作日程本身就比较弹性化,例如自由职业者。

梅森·柯里(Mason Currey)在《创作者的一天世界》一书里勾勒了一些知名作家和艺术家的作息习惯,其中不乏早起者,也有一些人偏爱分段式睡眠。柯里发现,许多人都是在无意间形成分段式睡眠的习惯的。例如,建筑师弗兰克·劳合·赖特(Frank Lloyd Wright)清晨4点就醒了,而且没法再睡着——他会工作三至四个小时,接着小憩一下。诺奖得主、小说家克努特·汉姆生(Knut Hamsun)一般睡上几个小时之后就会醒来。鉴于此,他的床边放着笔和纸,此外他曾表示:“灵感来了的话我就会在黑暗中当即开始写作。”心理学家B.F.斯金纳(B F Skinner)的床边也备有写字板、纸和笔,以方便起夜期间的工作,而作家玛丽琳·罗宾逊(Marilynne Robinson)在她自称的“仁慈的失眠”期间也经常会起来读书或者写作。

[美]梅森·柯里 著 庄安琪 译

上海文艺出版社 2019-5

我们当中有一部分人偏爱清晨,另一些人则青睐深夜——早起的鸟儿或是夜里的猫头鹰。柯里认为,上夜班的创意工作者其实“找准了适于工作的最优精神状态”,他们完全遵循个人的自然节律。

小说家尼科尔森·贝克(Nicholson Baker)是柯里笔下唯一一个有意识地践行分段式睡眠的人物。柯里告诉我说,贝克高度留意自己的写作习惯和日常作息,且每本书都乐于尝试新的写作规程,以此观之,他能在一天里匀出两个早晨来得到额外的创作时间,就不是什么奇怪的事了。

其实,在写《一盒火柴》(A Box of Matches)这本以一名清晨4点起床、在家人酣睡之时挑灯夜战的作家为主角的小说时,贝克自己就践行了这种规程,末了又回到床上继续第二阶段睡眠。

“我发现,实行并坚持早起开工能令我保持专注,”贝克告诉《巴黎评论》,“清晨4点生一把火,轻松愉悦又有助于沉思。接着我就开始写一些彼此没有关联的段落,有文思泉涌之感。”

看来,半夜从事创意工作的一大特点就是这种梦幻般的行云流水感。宁静存在于两次睡眠之间,我们不会分心且或可与自己的梦境产生更强的联系。

夜晚也会触发大脑里的荷尔蒙变化,而这也有利于创意。维尔曾注意到,在起夜期间,脑垂体会分泌极多的催乳素。这种荷尔蒙与平和感以及我们即将入睡或刚刚醒来时的那种梦一般的幻觉有莫大的关系。当我们产生性方面的满足感或是吮吸到母亲的乳汁时,它便会产生,且它还能让母鸡在自己下的蛋上面坐得更久。它会改变我们的精神状态。

一般认为,催乳素的水平在睡眠期间会上升,但维尔发现(与褪黑素和皮质醇一道),在两次睡眠间“平静的不眠状态”中,其分泌也并没有停止,这是因为它的分泌乃是受明暗的自然循环所控制的,而非睡眠本身。在催乳素的滋养之下,夜间的大脑里能涌出各种新点子,且如同它们在梦里的样子一般交织在一起。

维尔认为,现代的作息习惯不仅改变了我们的睡眠模式,更从我们身上夺走了这种梦与清醒生活之间的古老联系,且“可能有助于从生理学上解释现代人何以看起来丧失了与神话和幻想之源泉的联系这一现象”。

埃克尔奇的看法也相似:“透过将夜晚变成白天,现代技术阻断了我们通往人类心灵的最古老道路,用17世纪英国剧作家托马斯·米德尔顿(Thomas Middleton)的话说就是‘荒废了我们的第一次睡眠,盗取了我们的梦和幻想’。”

现代技术或许妨碍了将我们与梦境相连接的通道,且鼓励了一种有违我们的自然习性的作息,但它也能帮助我们回归。工业革命使我们被光亮淹没,但数字革命对偏爱分段式睡眠的人来说可能要友好得多。

技术也催生出了新的时间安排方法。在家工作、自由职业或是弹性工作日趋普及,诸如数字游牧者、线上或远程工作者的概念也类似——这些人群的作息都不算僵化,喜欢起夜的人也可以在分段式睡眠和献身于工作之间谋求一种更加和谐的平衡。假如我们可以在夜里抽出一段时间起身,用催乳素旺盛的脑子好好沉思一番,我们或许就能重建与创意以及先人的幻想的联系,如埃克尔奇所言,他们“从第一次睡眠中醒来,面对犹抱琵琶半遮面的影像万花筒开始了沉思,它们稍显模糊,但同时也有着来自梦境的生动与鲜活”。

本文作者Karen Emslie系苏格兰作家、散文家,现居南美,从事自由职业。

(翻译:林达)