对绝大部分对西方思想史和观念史感兴趣的人来说,昆廷·斯金纳(Quentin Skinner)同许多西方著名学者一样,是个停留在出版物和期刊杂志上,遥远又难以想象的符号。斯金纳教授的许多作品早就译成了中文,也成了相关课程上老师们推荐的阅读材料,包括《近代政治思想的基础》(The Foundations of Modern Political Thought)、《自由主义之前的自由》(Liberty Before Liberalism)、《霍布斯哲学中的理性与修辞》(Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes)、《霍布斯与共和主义的自由》(Hobbes and Republican Liberty)以及小册子《马基雅维利》(Machiavelli: A Very Short Introduction)等等。在这些作品的作者介绍上,人们可以看到“曾任剑桥大学副校长”“曾任历史学钦定讲座教授”“剑桥学派代表人物”“曾获‘巴赞奖’(Balzan Prize)、‘沃尔夫森历史奖’(Wolfson History Prize)、比勒菲尔德科学奖(Bielefelder Wissenschaftspreis)”等。显然,他属于人文学术研究中最卓越的那类研究者,似乎可望而不可及,而斯金纳到底是个什么样的人,似乎不那么重要,也无从知晓。

在政治理论和思想史的课程中,斯金纳的作品和所谓“剑桥学派”的方法,是绕不过去的话题。在国内一批学者的推动之下,这种研究方法也成为思想史研究的一条新出路。在斯金纳的主导下,剑桥大学也开始了编辑西方经典政治文本和出版一系列“语境中的观念”研究的工作,前者成为思想史研究者在学习时的一个基本文献版本。台湾中研院曾邀请斯金纳来台湾作演讲。在后来出版的演讲文稿序言中,王汎森开篇就说斯金纳“或许已近于通古今之变的境界”,而这是中国人治史的最高理想。

笔者曾去玛丽女王大学西方思想史研究中心访学。来到中心之后,我才知道,自己并不是唯一一个把“昆廷·斯金纳”当做符号的人。甚至有些人带着调侃的说“单是他的存在就让你觉得自己很蠢”、“大家来这里都是为了斯金纳”。显然,对于每个阅读、认识和了解斯金纳教授的人来说,他都有不同的样子,“他几乎是完全按照西塞罗式的方式在生活”,一位思想史中心的教授这样和我说起他;“你几乎在学术圈找不到对他心怀不满的人”,另一位学者又说。

斯金纳教授在北京讲学期间,抽出了四天时间来到南京游览。笔者有幸为他做向导,一路上我们谈天说地。他身上的那种特质,是历经沧桑以后的依然保持的赤子之心。他会对从鸡鸣寺走到台城的小通道上的二十四孝雕刻与文艺复兴艺术进行比较、评论,为玄武湖边小朋友努力扯下挂在树上的风筝驻足打气,向我们展示自己学习的太极姿势。这一切,都和那个在课程上和讲座中“不怒自威”的学术领袖,形成了鲜明对比。亦或许,这才是真的“究天人之际,通古今之变”以后才能复归的状态。

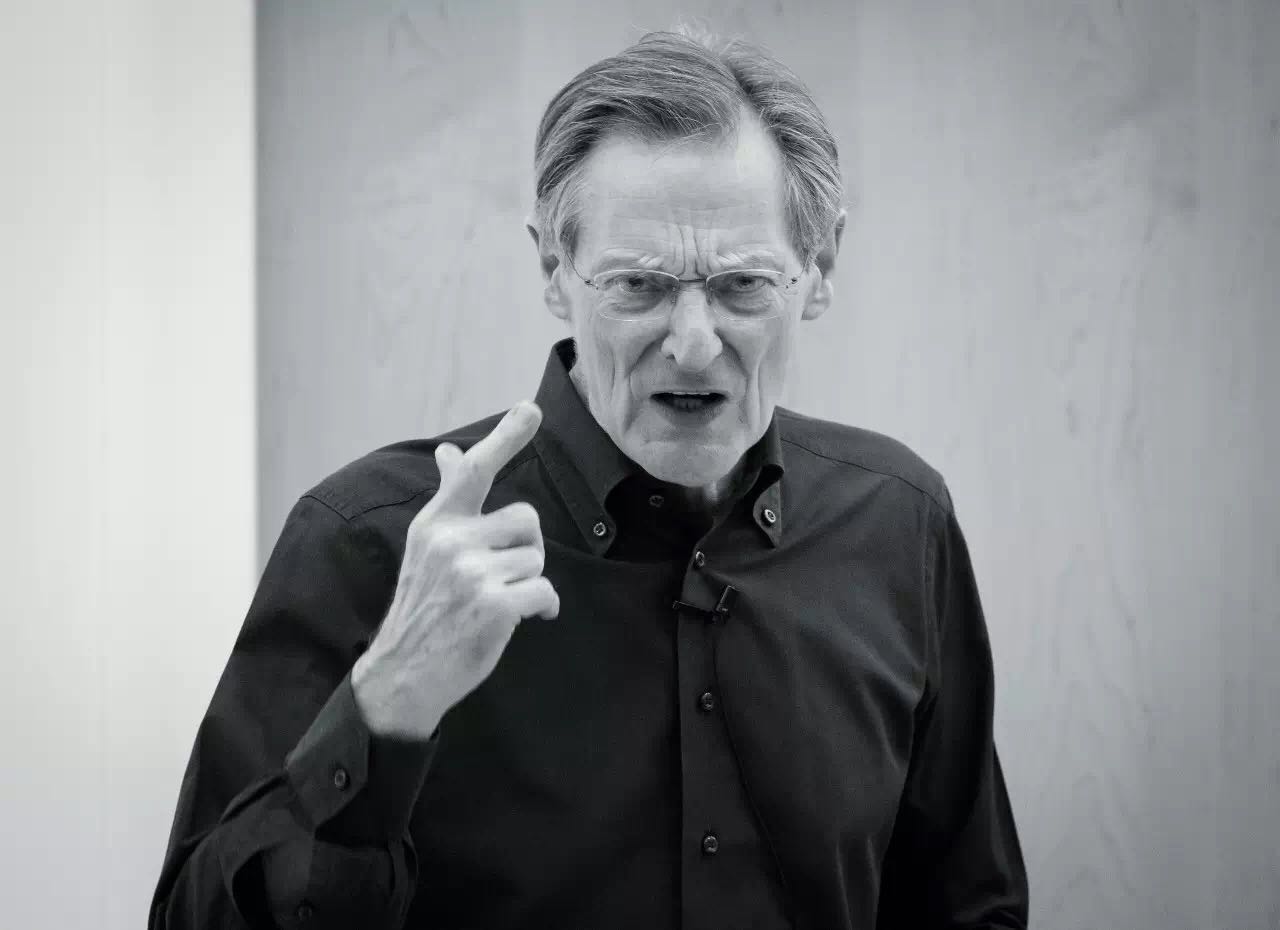

摄于北京大学“大学堂”顶尖学者讲学计划系列演讲现场

东方历史评论: 斯金纳教授,很荣幸可以对您进行这次专访。我们有许多问题想向您请教。第一个问题比较宽泛,与您研究生涯的早期阶段有关。我记得在90年代的一次采访中,您曾经谈到,自己在大学时代是带着巨大的崇敬之情(piety)来阅读维特根斯坦的,请您谈谈维特根斯坦对您的影响。

斯金纳: 是的。我很乐意谈点关于维特根斯坦的东西,特别是那种思考语言的方式。不过,在讨论我的研究与维特根斯坦的关系之前,我想首先说一句,很高兴自己被邀请来做这次访谈,谢谢你,也谢谢东方历史评论。

确实,当我开始读大学,以历史和哲学作为研究领域时,维特根斯坦哲学对我来说十分重要,我觉得对我那一代人来说都是如此,剑桥的情况无疑就是这样。特别是他的遗著《哲学研究》(Philosophical Investigation),这本书在他去世之后才被出版,而当我读大学的时候,这本书才出版不久。这本书的内容非常丰富,其中,我觉得被人们研究得最多的一点,就是维特根斯坦对他所谓“Lebensform”的研究,也就是“生活形式”(forms of life)。这种观点认为,或许存在着与我们的共同体在观念、价值、态度、信条上都有所不同的共同体,但是在这个共同体中,它的各种信条共同构成了一种特定的“生活形式”。因此,要理解这种特定的“生活形式”,你所必须要理解的就是在这个社会中被施行的、这个社会所特有的、被维特根斯坦称为“语言游戏”(language games)的东西,就像我们说学习一门语言就是去理解一种不同的社会类型一样。

我觉得在接下来的对话中,我还会回到“生活形式”的话题上。不过我必须指出,这并非我那一代人和维特根斯坦作品的读者最关注的维特根斯坦思想的内容。我们把维特根斯坦的《哲学研究》视作一本关于“意义”(meaning)的作品来读。因此,对我们来说,十分重要的一点是后来被发展成口号的那种观点:“你不应当追问意义,而应当追问概念的用法”。当然,维特根斯坦并非在否认词汇和句子拥有意义——因此像我这样的思想史家,才可以去谈论“文本的意义”。他想表明的是,如果你想要理解某种话语(utterance)和文本,你永远必须追问的是“那些用来表达你想法的词语经历了何种处理”?这使得对诠释(interpreting)的理解从对意义的追寻转变为这样一种主张,也就是“言说是一种社会行动的方式”。

英国哲学家J·L·奥斯汀(J. L. Austin)在很大程度上是沿着特根斯坦哲学的这个部分进行研究的,他写了一本十分经典的作品《如何以言行事》(How To Do Things with Words),1952年出版。奥斯汀想要区分出他所谓“话语之力量”(force of utterance)的东西,它与“话语的意义”完全不同。因此,他阐明了这样一种维特根斯坦式的思想,或许可以认为,语言和沟通中存在两种维度,一种是意义,而另一种则是话语的力量,他把后者称为“言语行为”(speech acts),并由此把焦点汇聚在这样一种想法上,当你说了某些话的时候,你也同样做了某些行为;举例来说,你也可以对一段话语或者一整篇文本进行讨论,看它是否拥有驳斥、赞美、批判、嘲弄某些东西的力量,这些都是某种行为的名称,但它们也可能是我通过话语正在做的事情。需要注意的是,这种理论的进一步引申是,如果不进行语境化处理,你是不可能真正理解任何话语或者文本的。这是因为,在“话语之力量”背后的,是要认识到,任何的话语、文本、语句等等,都是对已有的对话和交流的干预(intervention),而要理解它,就是要能够辨别出正在发生的是什么(what is going on),正在进行的是什么(what is being done)。我觉得,当时这种观点对我最大的影响是,诠释学(hermeneutics)作为对文本理解的整体性研究,应当最主要关注的不是意义,而是“言语行为”。再进一步说,当我们谈论意义的时候,比如,我问道“某物的意义是什么?”,你或许应当认识到,我所追问的其实是“意图”。意义和意图之间的关系问题在诠释学研究中由来已久,我们所寻找的文本的意义是否与写作文本的作者所意图的意义一致?而这只是其中一个问题。另一个完全不同的关于意图与诠释之间关系的问题,则是“言语行为”的意图。这个问题针对的是话语,它所意图去施行的力量是什么,某人说了些东西,写了些东西,但我们想知道的是,这是在对某些东西进行回应还是在忽略某些东西,或者是在对它进行讽刺、赞同、批判或者赞美……这都是针对话语被发起的意图而提出的问题,都是关于“言语行为”特征的问题。因此,存在着两种意图进入诠释之中的不同方式。正是这些尤其被奥斯汀所推进的维特根斯坦思想,真正将我引上自己的研究路径。我一直都想说,诠释所关注的,远远不应当局限于传统的意义问题,而更应当关注言语行为的问题。

东方历史评论:正如后期维特根斯坦对心理学的进一步批判,他认为当时的心理学完全无法解决如何理解人的意图这个问题。

斯金纳:是的。

东方历史评论:而您的看法是,语言才是理解的路径?

斯金纳: 我觉得我在这里想表明的是,意图以及它背后所带有的目的,可以从话语中被复原。而问题在于它们如何才能被复原。我说了某些东西,而你问自己,“这具有警告我的力量吗?或者不过是在告知我正在发生的是什么?”唯一能获取这些意图的办法,就是去了解话语所发生的确切事况和语境,所谓的“话语语境”(discursive context)。维特根斯坦的思想,以及后来其他人所继续发展的那种思想认为,正如就一切日常行为而言,恰恰是包含其中的意图使它成为它所是的那种行为(it is the action that it is in virtue of the intentions embodied in it),言语行为也是如此。

东方历史评论: 许多进行历史研究的人,都会把您的研究与欧陆的哲学家和历史学家的研究进行比较。

斯金纳:是的。

东方历史评论:像福柯和莱因哈特·科塞勒克(Reinhart Koselleck)都被用来进行比较,科塞勒克因其概念史研究而声名显赫。那么在面对欧陆的哲学和历史学传统的时候,您怎么看待自己的研究?

斯金纳:谢谢你,这个问题对我来说很重要,我很开心你提到这一点。那我就数人头依次讨论一下你提到的这些人。

摄于北京大学“大学堂”顶尖学者讲学计划系列演讲现场

东方历史评论:对了,我还想加上雅克·德里达,不过,似乎中文学界对他的理解还很不足够。

斯金纳:我觉得没有人懂。你第一个提到的是福柯,他毫无疑问是我的思想偶像之一,这主要是因为他的那些试图对我们的理解进行所谓“去本质化”(de-nature)处理的作品。我们有这样一种不变的倾向,认为我们理解事物和使用概念的方式从某种意义上说是理解事物的“唯一方式”(the way),福柯非常成功地向我们表明,“我们”不过是与他者共存的部落(tribes)之一,我们的理解方式并没有任何天然和自然之处,全都是建构。在他自己后来的作品中,他采用或许看似是世间最为自然的行为“性”作为例证,他通过对性的讨论来试图向人们证明:与其他任何东西一样,“性”也是由社会建构的,所有这些实践都是社会建构的,你不可能跳出社会建构的观念,达致那种所谓行事的天然之道。我觉得福柯这方面的所有研究都是极其重要,引人深思的。我和福柯意见向左的地方在于,他所反复强调的,思想史应当是他所谓的话语(discourse)。当然,从某种程度上说,我赞同这种看法;因为如果说理解任何一种话语和言语行为的方式,就是将它置于意图能够被解码的语境之中,那么最后得出的,当然就是一种连续的、非常复杂的对话,如果我们想把它称为话语,也没问题。但我之所以不赞同他执意将整个研究变成某种对话语的研究;我不赞同他的原因是,如果要理解言语行为,主体(agency)绝对是至关重要的,因此我认为,当我们试图讨论理解文本时,不可能对主体(agency)以及意图性(intentionality)避而不谈。

东方历史评论:或许这是因为,在古典时代,几乎所有的文本都是关于政治的,因此不可能忽略主体的存在,还是说,这种现象是普遍存在的?

斯金纳: 我认为,福柯想要避开对单独文本的诠释,去谈论社会是如何去讨论自身,它有什么样的话语实践(discursive practice)。走出这一步是价值巨大的。我只不过想指出,你不可能抛弃掉主体,因为理解语境性就需要对言语行为的理解,因此也需要对引发它们的意图进行复原。

东方历史评论:那尼采的谱系学研究呢?

斯金纳:福柯继承了尼采的谱系学观点,我自己对谱系学也很有兴趣,但是出于一种十分维特根斯坦式的理由。在我看来,对哲学史研究者来说,谱系学之所以是一种有价值的方法,是由于我们所掌握的绝大多数高度概括和抽象的哲学概念,实际上无法被赋予一致认同的定义,这是因为,它们都混杂在我们的历史之中。尼采有句很精彩的警句,“如果一个概念有历史,那它就不可能有定义”,这意味着,理解一个概念的办法就是用谱系式的方式来处理它,也就是说,去发现它们是如何随着时间的推进逐步演变和被论辩的。我自己也试着采用这种办法。不过,我的谱系学与尼采有不同。对尼采来说十分重要的一点是,一旦辨别出某种观念的根源,就意味着使这种观念变得不再可信,这就是他在《论道德的谱系》中的主要观点。因此,谱系学永远都是对你所探讨观念的谱系的批判。在我看来,这并非绝对适用,也可能存在着以赞颂为目的的谱系,或者仅仅是追踪对某个明确概念的各种相互对立的理解方式的谱系。因此,就我们决不能给出一个一致认同的定义而言,我的谱系学是尼采式的,但我并不是在试图动摇概念用途的可信度,而仅仅是在对它们进行追踪。

东方历史评论:这也是您和科塞勒克的基本区别吗?

斯金纳: 我们先来简单谈谈科塞勒克。科塞勒克想写的是诸概念的历史,这种看法认为,存在着所谓的“概念之历史”(Begriffsgeschichte),存在着这样一种研究,也就是对各种概念的研究。我对这种路径持怀疑态度。首先,我们研究的并非各种概念,而是概念的各种语言表达(verbal expression),因此,我们永远都要讨论语言。我已经表明,理解话语,就是对论辩中这些概念各种用途的理解,所以严格说来,这并非概念的历史,而只不过是概念可供使用的方法的历史。如果你要写的是一个词语的历史,哪怕只是这个词的语言表达的历史,像科塞勒克和他的追随者以及学生通常所做的那样,那么,在我看来,你必须面对的更进一步的问题就是,你并未给这个词在当时的社会中所扮演的角色提供任何说明;诚然,这个词已经出现在常用词汇表中,但是它在词汇表中是否居于中心位置,它与其他术语的相互关系如何,它们是否变化?这种写作概念历史的路径并不足以回答这样的问题。因此,我从来没能真正被科塞勒克的作品说服。

对于任何外在于德国哲学传统的研究者来说,另一个更大的困难在于,科塞勒克是个黑格尔主义者,就此而言,他认为在法国大革命之中,或者说在19世纪早期和启蒙主义晚期的时间段内,世界被再造一新。当然,在德国哲学中,这种判断无疑是真的。但是他想将其变为某种理解诸多概念的突破口,这在其他主要的哲学语言中,并不完全行得通,英语世界哲学显然正是如此。

另一位我想要谈几句的人物是德里达。这个人很难理解。不过我觉得,他的主要贡献就在于一种对意义这个观念本身的怀疑论。德里达假定,诠释的目标是要恢复意义,他由此着手表明,若是如此,那就不可能存在诠释,因为不存在无可争辩的意义,存在的永远都是多重的意义和意义的模棱两可。而且也不存在恢复意图的可能性,用他的话来说,语言自己重写着这些意图,使得词语被说出时的意图难以辨析,因为词语具有多重意义。我对这种主张的意见并不在于我不同意这些论断,但是这和我所讨论的不是同一回事。我所尝试的,并非将意图与意义联系起来,而是将意图与言语行为联系起来。在我看来,德里达对恢复意图所持有的那种深刻怀疑,在谈论意图时或许是没问题的,但是它不可能运用到言语行为上。对声明(statement)的辨认,例如,在辨认警告时,就是对话语被表达时的意图的辨认。因此,如果要讨论言语行为,就不可能不谈意图性,而且,我们是可以辨认出这些意图的。

东方历史评论: 确实如此。另一个问题是,以我自己为例,我的专业是政治学,而对于许多中国的政治学专业学生来说,我们常常将您与另一位非常著名的古典学研究者列奥·施特劳斯进行比较。甚至有研究者将您划到复兴古典传统的所谓“第二波”中,施特劳斯则属于“第一波”。但是,我个人觉得您的理论和施特劳斯的研究之间有着巨大的鸿沟,您自己是怎么看的呢?

斯金纳: 要把我的研究和施特劳斯的作品进行比较,我觉得是件让我瞠目结舌的事。他是一位重要的哲学人物,这也是我对这种比较感到吃惊的原因之一。不过,我所试图写作的那种历史与施特劳斯有着最为强烈的对立。我得承认,尽管我也读了施特劳斯许多的作品,不过自己很难对这些作品感到心悦诚服。其中一个例外是他早期关于霍布斯的研究,这部作品十分精彩,基本上是以他在英国对霍布斯手稿所做的研究为基础。这本书提出了霍布斯哲学与文艺复兴哲学背景之间的关系问题,我认为不仅十分重要,而且也是一种非常有价值的处理霍布斯哲学的方式,最近这种方式也变得非常时新。施特劳斯在这个问题上的观点我是十分赞同的,而且我觉得这是本非常重要的作品。

不过施特劳斯后来那些哲学史作品,我觉得乏善可陈,例如《自然权利与历史》(Natural Right and History)和更后来的研究《关于马基雅维里的思考》(Thoughts on Machiavelli)。我很难说这些作品具有非常大的学术性,而且我也无法从这些研究中学到多少东西。不过,这是与施特劳斯哲学史写作方式的其他方面相联系的,对此或许我也该评论两句。在我看来,一方面是,施特劳斯更是一位道德学家,而非历史学家。因此,当他写作历史的时候,他写的是自己仰慕和不仰慕的人,他并不仰慕霍布斯,也不仰慕马基雅维利,而这与他的立场是相联系的,我们在政治学中所需要的,是德性的政治学,某种他认为随着个人主义的和世俗化的现代性的兴起,已经失落的亚里士多德主义。因此,在《自然权利与历史》中,大恶棍是霍布斯,是对基督教自然法的世俗化。再后来,他断定另一个更糟糕的恶棍是马基雅维利,以及他所认为的,不仅是对自然法的否定,而且也是对道德本身的否定,他说马基雅维利是一位“邪恶的鼓吹者”(a preacher of evil)。我坚定地认为,哲学史家的任务并不是对过去做出道德判断,而是试图尽可能如其所是地理解过去。因此,在施特劳斯作品中有一种十分强烈的要素我确实不喜欢,他永远是在作为道德学家来写作。

我对他作品的另一项质疑来自他的著名作品《迫害与写作艺术》(Prosecution and the Art of Writing)。他在这部作品中想让我们认识到,许多哲学作品都是针对精英的,并且带有某种深奥、神秘的信息,与作品表面看上去的信息不同。这种主张引发了各种问题,比如,我们怎么才能知道我们在阅读这种具有特殊写作技艺的作品?施特劳斯说,如果这部作品是在迫害时期写作的,那你就能知道。但是,什么才是所谓强迫人们以这种方式进行写作的迫害时期?这是种循环论证,也是个糟糕的开端。而且它还很容易催生出这样一种诠释路径,在我看来完全找错了目标。或许有时候是存在着深奥、神秘的信息,但是通常而言,政治哲学作品都是以社会中的各种问题为指向的,试图去解决这些问题。我觉得,特别是就写作道德和政治哲学史而言,比这种方式要有益得多的路径是,试图去理解,这些文本在自己被创作时所针对的那些有自己特定问题的社会中,属于何种干预措施。另外,我觉得在这种解决社会问题的事业中,所谓深奥神秘信息的问题是极其无关紧要的。

摄于北京大学“大学堂”顶尖学者讲学计划系列演讲现场

东方历史评论:不过这种说法确实对许多想要追寻所谓永恒或者终极真理的人们有某种吸引力。

斯金纳:是呀,我知道。施特劳斯哲学,特别是他的道德和政治哲学的一种巨大吸引力就在于他具有一种极其坚定的基础道德观念,认为我们所需要的并非个人权利的政治,而是德性的政治,认为西方政治哲学在转向个人权利的政治时,就迷失了自己的道路。这种看法在他那一代的德国哲学中十分明显,卡尔·施米特也有非常类似的观点,他认为,摧毁了西方国家(state)观念的,乃是个人权利与国家相对抗的观念。施特劳斯想要表明的也大致如此,我们所失去的,是一种德性和公共服务的政治。这是种很有意思的道德主张,但是我自己并不认为,以提出某种实质性的道德主张为目的来运用哲学材料,而且还把它说成是政治的真理,是哲学史家的该做的事。

东方历史评论:最近我再重读您关于莎士比亚的研究,刚才的讨论让我想到了另一个问题。在那本书的导言中,您提到过,在诠释(interpreting)文本和解释(explaining)文本之间,存在着区别,而您的主要目标是解释文本,而非进行诠释。诠释意味着对文本进行道德判断,而解释则是要表明这些文本是如何形成的。

斯金纳:你说的不错。不过,这种区分只是大致上的,我记得我在书中也提到了这点。我在那段话里想要表明的,其实是就文学评论而言非常重要的一些认识,文学评论一直以来的一个传统目标就是对文本的价值进行某种估量,将文本视作艺术作品,对其进行评判,作为一首诗,一部剧本,它是成功还是失败了,并且去解释其中的成功、失败和局限之处。许多人在这方面都有很高的造诣,不过在我所写的这本书里,我想表明的是,我根本不是在做这方面的工作。更有甚者,我觉得,要是我自认为有谁会对我是否认为莎士比亚是个优秀的诗人感兴趣,简直是天方夜谭。我自己也完全不想讨论这方面的问题。因此,我在这里将诠释与进行价值评判的目标联系在一起,而与之形成对比的,则是解释——它意味着:对文本为什么带有某些特质和内容提供因果描述,为什么文本会使用特定的语汇,为什么以某种特定的方式组织行文,诸如此类的问题。

我这本关于莎士比亚的作品试图表明,在莎士比亚一系列特定的剧目中,如果你想要去理解剧本的结构,理解其中各种人物互动的方式,对话的形式,以及最重要的,他们所使用的语汇,那么你需要知晓的,就是莎士比亚对古典修辞学模式的熟悉和运用,它既是话语的结构性策略,也是一种劝说的方式。因此,我想要表明的是,在他的许多剧目中,古典修辞学作为一种话语理论而在场。

东方历史评论:我必须得说,这本书真的很精彩。

斯金纳:它确实是我写得最好的书。

东方历史评论:还有一个问题与我们关于施特劳斯的讨论有些关联。毕竟您和他都写作过关于霍布斯和马基雅维利的作品,既然你们都关注相同的经典作家,那么您自己是怎么看待这种相似性的。关注这种作家,而不是其他没那么为人所知的作家,是不是有什么特殊意义?

斯金纳:我的立场是,要理解任何一位作家,你都必须将他置于各种其他作品的语境之中,也就是说,它与许多其他文本处于对话之中,或许这些文本来自遥远的另一段历史时期,它们可能是,也可能不是重要的作品,但是,只要你想要实现的目标,是去理解作者当时在做的是什么,在说的是什么,那么研究就必须是语境化的。因此,我与施特劳斯的区别在于,我并不想要将任何文本从它得以形成的话语性语境中单独拎出来。因为,一旦你这样做了,那你就阻断了自己获取解释文本诸多效应的办法。而且最重要的是,你将无法认识到,它与文本传统之间的关系是怎样的。如果这都做不到,那么你永远都不可能辨识出文本所做的许多事情。因此,我觉得将任何文本从它的思想语境中抽取出来进行解释,都是个错误。我和施特劳斯还有一个不同之处,他在选取写作对象时所参考的一个标尺就是我之前提到的,他自己所认为的英雄与恶棍。而我觉得,进行这种评判不是历史学家的任务,历史学家的任务更像是人类学家那样,去发掘这些文本在一个迥异的社会中扮演着什么样的角色。

东方历史评论:但是您也提到了,您觉得施特劳斯是个道德学家,您对自己的定位则是历史学家。然而,许多人也把您归到共和主义者、政治理论家或者更宽泛的说,政治哲学家的类别下,甚至还有直接用哲学家来指代的。

斯金纳:确实。

东方历史评论:就我个人的感受来说,我们这一代的青年都很享受从事这种宽泛意义上的人文研究。那您能不能和我们分享一下您自己关于在现代和后现代背景之下,从事这种研究的意义的理解,或者给一些推进这些研究的建议?

斯金纳:这个问题很不错,而且还和我们刚才对施特劳斯的讨论自然地衔接了起来,毕竟看上去我似乎卷入了某种对立。让我把这几个问题放在一起来进行回答。

我已经说过,在我看来,无论是研究哲学文本、文学作品还是艺术史、音乐史,或者任何人文行为(humanistic activities)的历史,思想史研究者的首要的任务,永远都是试图尽我们所能地将自己和自己的观点放在一边,以便按照其他观点自己的方式去理解它们。

这又回到了我们最开始时谈到的关于维特根斯坦的讨论,因为在深刻影响了我整个学术生涯的两种维特根斯坦思想中,第二位的就是去复原各种其他“生活形式”的想法,其中首要的任务,刚才我也说到了,就是一种人类学式的任务,试图尽可能如其所示地去再次捕获某个不同的社会的话语,以及这种话语中任何引起我们兴趣的干预行为。即使如此,你依然会问,那又如何,做这种研究有什么意义?

东方历史评论: 是的。

斯金纳:我觉得这种研究有两重相互区别的意义。第一层意义来自一种非常传统的对人文研究的辩护。对各种伟大文明思想传统进行更好地理解,对它们为我们留下的那些人工制品、哲学、艺术、文学和音乐进行研究,都是一种充实我们自己生命的方式。因此,如何去理解它们这个问题,也就是如何才能获得那种充实的问题。如果你正面对着一幅文艺复兴时期的画作,你并不了解这幅作品的图像学,它的依据是你根本不知道的古代传说,那你就会毫无头绪。而你的生命是不会通过毫无头绪而得到充实的,而是通过认识到为什么伟大艺术作品具有这样那样的形式而得到充实的。因此,我愿意采用这种传统的人文主义说法。

不过这并非我最想说的一层意义。我最想说的其实是一种远比它要功利主义的看法。在我看来,如果你成功地渗透到某种不同的生活形式以及其中的政治哲学、道德哲学理解中,你能取得的一项收获就是,对那些在大家看来都很重要的概念的不同理解。这里又要提到另一种维特根斯坦思想了,或许这些概念中存在着的仅仅是某种“家族相似性”(family resemblance),他的原话是“Familienähnlichkeit”。如果仅仅从事实层面上看问题,我们很可能会受到误导,例如,在西方古典时代,人们谈论“共和国”和“自由”,我们也谈论“共和国”和“自由”,但是大家说的是一回事吗?因此,首先必须要做的,就是给这样的问题找到答案。他们谈论的“自由”、“国家”(state)或者“平等”和我们的概念相比,是否是同样的概念,或者说概念之间仅仅具有“家族相似性”?假设我们发现,我们的历史研究向我们表明——就比如我自己的作品中也采用的一个案例:尽管西方古典时代的人们也讨论“自由”,但是他们所指涉的和我们所指涉的存在很大的出入。如果我们看看古代甚至是现代早期关于“自由”的讨论,显然是这样的。

但是我还要简单说明的是,毫无疑问,就当前的现代西方而言,思考政治自由的标准方式就是将其视作在追求自己目标时免于干涉的问题。但是,如果你去读古代关于“自由”的讨论,它们完全不是以干涉的观念为基础的,它们的基础是更加普遍的宰制和依赖关系(domination and dependence)。在思考什么才意味着自由时,首要的看法就是不受宰制和依赖。只要稍加思考,我们就能认识到,这是“一种”关于自由的理解,但这并非我们的理解。我举这个例子的意义是什么呢?在我自己关于国家理论、自由理论和权利理论的作品中,我的一个心得就是,通常,这些术语在不同的历史时期都有着非常不同的含义,遵循着不同的理解道德和政治世界的方式。但是,如果你首先能成功地按照那个世界本来的方式将其重建,你或许会发现,存在着某些可以直接从中学习的东西。当然,这并非是说,通过反复阅读这些文本,可以发现着某种永恒真理。相反,你将会获得一种不同的思考这些基础性概念的方式,若是你对这种方式进行反思,或许会发现,这种在古代而非现代西方存在的对自由的理解,可能是一种更加有收获、更加有益的理解方式。“自由”这个问题如此,“正义”更是如此。若是我们想要利用那种“自由”理解,那么它或许会是一种十分有价值的批判方式,去批判我们西方社会的组织方式,让人们认识到,存在着另一种不同的理解“自由社会是什么样”的方式。我觉得这就是我所谓人文研究的功利主义收获。

不过要注意的是,如果你采用你自己的价值去处理过去,从过去中寻找英雄和恶棍,那你就不可能从它那里学到任何东西。你在做的,就不过是把过去当做一面镜子,用来映照出你自己的价值。如果你能把自己的价值和信念放在一边,去研究一种完全不同的生活形式,那么或许你能够从那种生活形式中学到东西。

东方历史评论:在古代中国文化中,我们就有这样一个说法,叫做以史为鉴,历史是认识自己的镜子,特别是对君主而言。

斯金纳:嗯,但我想说的是,不要把历史当做镜子,别去找你的倒影,别去找你自己。西方哲学也使用镜子的比喻,我觉得它的价值在于,君主可以通过镜子看到他的真实样貌如何,可以看到他自己是否是个有德性的人,这或许是这个比喻的力量所在。我呼吁大家放弃的,是这个比喻的另一种用法:我们不应当这样处理我们与过去哲学的关系,带着我们自己的价值,而且还要在过去之中寻找这些价值。我想说的是,应当尽可能地远离这种做法,去发掘过去自己所具有的价值,即使这些价值与我们的截然不同。