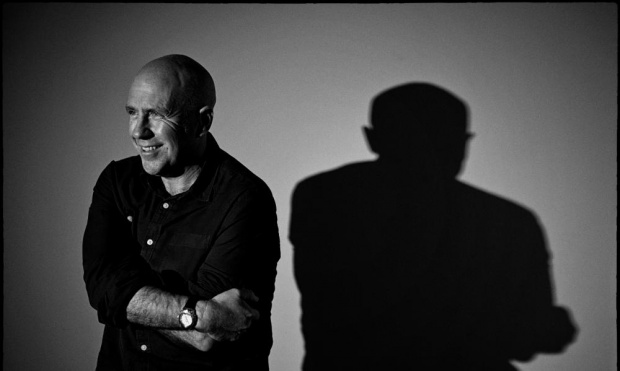

“你要知道,我们不一样,我所长大的地方,可是一个远古世界。”澳大利亚作家理查德·弗兰纳根(Richard Flanagan)没有头发,脑袋浑圆,讲话的时候声音又轻又弱。我与他面对面坐着,还经常听不清他的声音,但即便请他重复一次,他仍然耐心地、轻轻地吐露。他的“远古世界”指的是塔斯马尼亚,塔斯马尼亚是一个岛屿,离澳大利亚大陆最近的地方也有一百公里之遥,镇上的居民大多是曾流放至此的囚犯的后裔。理查德父亲这一支的祖先,就是因为在十九世纪爱尔兰大饥荒时偷窃了一点儿玉米粉,而被放逐到半个地球之外的。

他从小就生长在塔斯马尼亚的一个采矿小镇上,现在仍生活在那里。在岛上,他有两个住处:一处位于塔斯马尼亚的首府霍巴特,还有一处在塔斯马尼亚的离岛上,在那儿他有一个依海而建的工作室,平日里无人打扰,最近的人家也在半公里之外,只有鸟声、风声、海声。“那里也不安静,是另外一种吵闹。”理查德说。

2014年,凭借《深入北方的小路》一书,理查德·弗兰纳根获得了当代英语小说界的最高奖——布克文学奖。在小说里,一位澳大利亚医生在第二次世界大战期间沦为了日军战俘,在战俘营中,他帮助治疗生病或残疾的战俘,并按照日军命令,每日挑选合适人数的战俘,去修建泰缅铁路。这条“深入北方的小路”,指的就是这些战俘在殴打、饥饿和疾病中修建的泰缅铁路。这个故事的原型,来自于理查德父亲——日军战俘营第335号战俘——的亲身经历。

今年3月,这位布克奖得主第一次来中国,他的行程安排得非常紧张。先是在北京与作家余华进行了对谈,接着又来上海接受访问。余华称理查德是一位“了不起的作家”,小说《深入北方的小路》“从头到尾都特别好”。初次见面的中国作家就给予自己如此“高度评价”,理查德觉得非常神奇——自己居住在塔斯马尼亚那么遥远的地方,中国的人们竟然都读过这本书,实在不可思议。而作为同行,作家之间的互相点评也显得非同寻常,“余华本不必这样说,他的夸赞,是一种慷慨。” 理查德·弗兰纳根对界面文化(ID:Booksandfun)说,“因为我们都是写作的人,很明白其中的道理,所以通常更加苛刻。如果你是一个木匠,就会评论面前的桌子做得好不好,但我们外行肯定不会说什么。一位作家可以赢得世界奖项、获得荣誉,但真正最大的荣誉,还是另外一位作家对你说,你的作品对他有所触动。”

一、来自流放之岛,父辈的伤痛以奇怪的方式传递给我

界面文化: 你从小就居住在塔斯马尼亚,你说那是一座距离世人非常遥远的岛屿,你能描述一下你的家乡吗?

理查德·弗兰纳根:塔斯马尼亚当然是与你们这里完全不同的,上海人口比整个澳大利亚都多吧。塔斯马尼亚距离澳大利亚还很远,人就更少了。我的家乡在一个采矿小镇上,这个镇子在一大片古老的热带雨林中间,镇子上大概有800人。在你们这里长大的人,会习以为常地觉得,所有壮观的、美丽的东西都是由人类制造的,而在我生长的家乡,所有最杰出的事物都是由自然所造的。你去到的所有地方,背后都是原始森林。你要知道,我们不一样,我长大的地方,可是一个远古世界。

界面文化:可是为什么会是远古世界?现在怎么可能会有一个远古世界存在?

理查德·弗兰纳根:问题是,当你成长的时候,你不会质疑你的生长环境,从小在上海长大的人不会了解别人可能不会生活在同样的都市——他们会内化自己从小到大的经验,会自觉地接受人群拥挤、空气或水污染,会认为这就是事物本来的样子,觉得从纯净水罐里喝水很寻常。我接受的也是我自己家乡本来的样子,不是说哪种更好,只是让我不一样。

界面文化:在此前的对谈活动中,你也曾说过,塔斯马尼亚这个岛屿是一个流放之岛,现在的居民多数都是流放者的后裔,这对于你来说有什么样的影响?

理查德·弗兰纳根:你知道俄罗斯的古拉格吗?塔斯马尼亚就是一个“古拉格”,塔斯马尼亚岛的一大部分是监狱,大概有50多年了。所以,大部分的塔斯马尼亚人都是囚犯的后裔,还有少部分是当地土著的幸存者,所以岛上的人们身上常常流淌着囚犯和土著的血液。我就是爱尔兰囚犯的后代,我的父亲母亲的祖先都是流放到这里的囚犯。如果你在一个曾经是监狱的地方长大, 一切又会有所不同。你会以不同的眼光看待权力,因为你浸染的是被囚禁者、被殴打者、被折磨者的经验,你会觉得也许那些人——那些软弱的、被剥夺权力的人的故事,应该被讲述出来。

界面文化:你的祖先是因为什么原因被送到岛上的?

理查德·弗兰纳根:你知道爱尔兰大饥荒吗?(记者注:俗称马铃薯饥荒,是一场发生于19世纪中期的大饥荒,约有100万爱尔兰人被送往海外。)那时候很多爱尔兰人饥饿难耐,我父亲这边的祖先因为偷了4公斤玉米粉,被送到了半个地球之外的塔斯马尼亚——那边还关押着很多因为偷窃食物而获刑的囚犯,而他们只是为了让家人能吃口饭而已。我母亲这边的祖先则是因为政治原因。现在监狱大部分是历史遗迹了,主要是给游客游览的。

界面文化:你说你的经历与别人不同,那你什么时候开始意识到这点的?

理查德·弗兰纳根:当我二十几岁在伦敦深陷人群中时,在那之前,我从来没有进入过人群。我简直惊慌失措——我的周围全是人,但我却不认识任何人。我之前当然读过关于城市的书,我知道会有拥挤、会有人群,我以为我很了解这一切,但是到现实中,这个体验是完全不同的。这时我才知道,我来自一个那么不一样的世界。在我的“世界”,一群人里我总有认识的人。如果有谁是陌生人,只要跟他聊聊,就能发现我们之间的联系。

界面文化:你所说的小时候的经历,是否与《深入北方的小路》这本小说相关,因为这本书也是关于监禁、牢狱、放逐等等的?

理查德·弗兰纳根:是的,你会思考自由有多么重要,还有人们如何经历重大创伤的问题。这些创伤虽然是我的父辈或者是其他囚犯们所经历的,但是当父辈死去后,仍会以奇怪的方式传递给我,再代代流传下去。人们需要漫长的时间来治愈创伤。我的创作是一种在阴影中进行的工作,我往往直面那些重返人间的“幽灵”。

二、没人存在于巨大的历史景观中,让世界借由我们的身体言说

界面文化:你用了12年时间去写作这本小说,你做了很多准备工作吗?比如说历史资料的研究调查或者当事者的口述访谈。

理查德·弗兰纳根:在这12年里,我并不是一直在写这本书,我还写了其他作品和一部电影,但总是会回到这本书上。写小说,我是不做研究的,我也不认为小说家应该去做研究。我年轻的时候曾经是一位历史学者,我知道什么是研究,也知道研究工作并不会帮助小说家。小说家只需要查验少数历史事实就好了,更艰难的是如何编好故事。

我知道很多作家喜欢做点儿调查研究,那是因为他们早起以后,做点儿“研究”就好像感觉自己做了很多工作。他们这样做实质上是逃避写作,你得坐下来开始写故事才行……所以我尽量不做研究,我也检查事实的,比方说我查阅了……嗯,我到底检查了什么? 噢,是书里囚犯们在吃早餐时会有一个秘密祷告,到底是祷告在前还是早餐在前?——我要搞清楚这个顺序,但并没有写进小说里去。

理查德·弗兰纳根 著 金莉 译

99读书人·人民文学出版社 2017-07

界面文化:这个故事是基于你父亲的亲身经历,他有没有跟你讲过很多修建铁路时期的事情?

理查德·弗兰纳根:关于这件事,我父亲说得很少,而这已经比很多人都说得多了,更多人选择沉默,沉默是很寻常的。在我父亲极其有限的讲述中,他提到的都是温情或有趣的事情,这就是他选择记录的一面。他不是一个无神论者,他很相信人的灵魂,很相信人与人之间的友好相处,还有帮助弱者的道义等等。

即使在他临终时,如果我问他什么问题,他也会尽力回答我。但他是我的父亲,所以很多问题就算他愿意回答,我也是不会问的,因为那对他来说太痛苦了。还有,我觉得我从小就生长在这样的故事氛围中,虽然有时候没有意识到, 但我觉得我随身就携带着这种经验。我相信,父亲的灵魂可以在我的书中袒露出来,而我绝不想写一些令他蒙羞或尴尬的事情。

界面文化:书中有非常多关于疾病、病痛的细节描写,像是登革热、疟疾等等,为什么肉体的病痛对你来说是重要的?

理查德·弗兰纳根:战争实在是太宏大了,影视剧总是会迷恋于呈现那种宏观的、奇观的战争场面,而我想通过微小的事情来展现战争的恐怖之处。让人们去想象一次核爆、原子弹爆炸是很困难的。我下面说的这个例子是真实的,你却很难相信——在我那个塔斯马尼亚岛上,有一个战争的幸存者,他就在长崎的原子弹爆炸的现场,当时距离爆炸点只有500米,然而他竟然活下来了。在这本书更早的版本里,我写过一个跟他差不多的角色,他从原子弹爆炸中幸存,但是我耗费了数月来写,最后才发现:没有人会相信这个故事的,人们会觉得这太荒唐了,但这个奇迹是真的啊。

所以我就换了另一种写法,在书里你会看到:有一天早晨,在一个战俘营里,一个病恹恹的人快被殴打致死。这种殴打虐待是非常不人道的,但如果想到战争对人们,特别是对中国人所犯下的罪行,那要远比这个场面更加恶劣。我想要通过微小的事情,让人们意识到什么是病痛、什么是饥饿、什么是恐惧,让人们走进战争。因为没有人存在于一个巨大无垠的历史景观中,我们只居住在我们的身体里,我们只会意识到我们的腿受伤了,或是看到哪个人被烧伤了。我们只是渺小的人类,只能理解这些,这就是我想要展现战争的方式。世界借由我们的身体言说,也同样壮观。

三、残暴与优美都属于人性,艺术无法提升人的道德

界面文化:你的作品让我想到了陀思妥耶夫斯基的《死屋手记》。和你的小说一样,那本书里也有一组被囚禁的人,形成一组受难的群像。《死屋手记》对于你来说是一种影响吗?

理查德·弗兰纳根:这是一本很伟大的书,对我当然有影响。陀思妥耶夫斯基是一位如此不寻常的作家,你知道吗?他因为青年时的理想曾差点儿被处以绞刑,最后一刻才侥幸逃脱。他曾经目睹了死亡,这使得他与其他作家有本质的区别。

至于人物群像的写法,在英语里,这叫作“first person plural”(第一人称复数)——书里总是“我们”在行动,没有单独的个人。我这么写,是因为人类属于社会动物,我们要从社会层面来了解战俘的经历,比如人和人之间的善意与残忍。而更重要的是,这群人正是靠着团结互助,才得以幸存到最后的。美国上世纪70年代有本小说,叫做King Rat (James Clavell所著),讲的也是战俘营幸存者的故事。这本书当时非常流行,我的父亲却非常痛恨它,因为小说里的幸存者是独自行动的。他认为,没有人可以独自幸存,人们要是幸存就是一起幸存下来的。美国人在这方面是很强调个人主义的,澳大利亚人是更倾向团体观念的。

界面文化:你在书中引用了许多日本俳句,还有古罗马的《埃涅阿斯纪》等其他经典,你将文学经典与战争暴行放在一起,这是出于什么考虑?

理查德·弗兰纳根:日本人在战争中犯下如此令人发指的罪行,但我不想评判日本人,我试图从人性的角度予以理解,所以我引用了日本文化中最精粹的东西。 日本文学是很优美的,我不仅引用了俳句,连小说本身都可以与芥川龙之介的《罗生门》联系起来(记者注:二战后,书里的日本军官中村出没在新宿区“罗生门”,看到一个军妓在翻死人尸体,场面与芥川龙之介的《罗生门》非常相似)。我想利用日本文化中最核心的真实感,让人们看到最朴素的事实——在英语中,人们喜欢修饰过的语言,而日本诗人的语言更加简单直接。日本那些最好的诗歌,都是抽离具体意义的,对于意义,人们寻求而不得;它们以一种绝对中立的境界向人们展现眼前的意象,而意象的具体意义需要读者自己来判断。我觉得我笔下的战争还是太宏大、太可怕了,如果我可以达到日本诗人的这种境界,找到最精确的意象,将文辞洗涤得更为澄净空灵,可能会更好地避免那种对日本人的评判及责难。

界面文化:你很喜爱日本文学吗?你会不会觉得这种战争暴行与优美的文学形成了一种鲜明的反差?

理查德·弗兰纳根:我非常喜欢。我读了很多日本小说,特别是战后的小说,不知道是不是因为我父亲的经历,我对他们的文化产生了好奇之心。这里当然有一种反差,人类总是一次再一次地犯错,但是残暴的或者优美的都属于人性。一个残酷的事实是,一个能够欣赏优美诗歌、伟大艺术和音乐的人,同时也可能是一个怪物。我不知道在中国是不是有这样的看法,在西方有一个挺普遍的想法,即艺术可以从道德层面提升个人。但这是不可能的。纳粹也以崇尚高级文化著称,毫无人性的杀手也有热爱艺术的。

界面文化:残暴者反而很热爱艺术,你认为这种热爱是不是虚伪的?

理查德·弗兰纳根:我觉得这只是我们的人性。我并不想让人们在读完这本书以后,觉得这个作者对人性很绝望。不是这样的,本书其实不是关于战争的,而是展现希望与爱的,但在寻求希望与爱的过程中人们会碰壁。

界面文化:你曾经说,英文文学描写的生活在世界图景中似乎是更为重要的,比世界其他地方都重要,而塔斯马尼亚或者其他地方的生活好像就没那么重要。你可以再阐述一下这个观点吗?

理查德·弗兰纳根:我觉得各个地方都要有写作的人,这一点非常重要。余华的《活着》让成千上万默默无闻者的尊严与意义得以被讲述,他们的悲剧本来无人记录,他们的人生似乎是不光彩的。但他们的后代会意识到,那才是他们至亲至爱者的真正生活。

在我从小长大的世界——我的爱尔兰没有故事,我觉得我们似乎是“缺失”的一族,这会影响你的思维,让你感觉自己跟别人不是平等的;澳大利亚也没有很多自己的故事,所以每个人都会觉得,在英国或美国才能过上真正的、富有价值的生活,因为我们读到的永远都是英国和美国的书。

问题是,如果只能看到一种地方、一种社会阶层的文学,被排除在外的人可能会觉得自己的生活不重要,也没有意义,这其实也是对于个人尊严的否认。所以,每个“世界”都应该有自己的故事。书本可以提醒我们,我们的生活一点儿也不比别人“低等”,一点儿也不比别人“缺失”。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】