编者按:伊格尔顿说,文学文本最重要的意图并不是提供事实。相反,它邀请读者“想象”事实,即用事实建构一个想象的世界。一首诗可以脱离原始语境,帮助人们去想象事实,但台灯装配手册却不能,它是事实的一部分,而一首诗,一部文学作品,它却是现实的孤儿。

《一首诗和一本台灯装配手册的区别是什么?》

文 | 特里·伊格尔顿 译 | 范浩

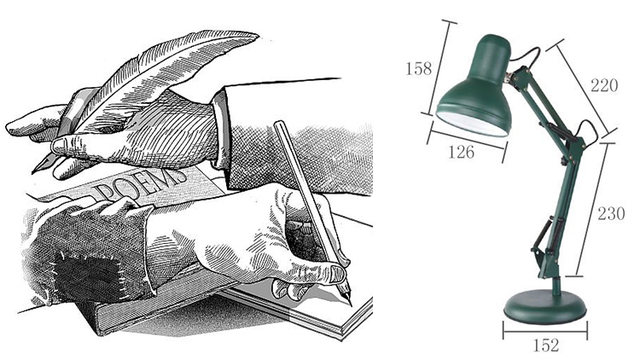

当我们把一篇文字称为“文学”的时候有若干种含义,其中之一是它不囿于特定的背景。当然,所有的文学作品都是由具体的情境生发出来的:简·奥斯汀的小说取自18世纪和19世纪早期的英国乡绅生活,而弥尔顿的《失乐园》则以英国内战和战后的历史为背景。但是,尽管如此,它们的意义却超越了语境的限制。不妨想想一首诗和一本台灯装配手册的区别。后者只有在某种特定的、实际的情况下才用得上。除非饥不择食,大家一般不会捧着一本手册反思生命的神秘或是人性的软弱。相反,脱离原始语境的诗歌却可能仍是有意义的,并且这一意义会随着时空的迁移发生变化。它就像个婴儿,一旦出世,就和作者脱离关系了。所有的文学作品,从降生那一刻起,都是孤儿。就像子女成人以后,父母不再控制他们的生活,诗人也无法左右自己的作品会被放到什么样的情景下,做出怎样的解读。

从这个角度说,所谓的文学作品跟路标和公交车票是不同的。文学具有极佳的“便携性”,可以随意迁移使用,而车票则不行,除非是那种铁了心要占公交公司便宜的人。文学作品不那么依赖于原初的背景。相反,它们从本质上说是开放的,因此才会引发各式各样的解读。人们之所以在意文学作品的语言,而对车票上的文字却不怎么上心,这也是原因之一。对读者来说,文学语言的首要功能不是实用性。相反,我们会假定它天然带有某种价值。

而日常语言却不是这样。假如有谁惊慌失措地大喊“有人落水了!”(Man overboard!),这里面并没有什么歧义。正常情况下,大家不会把这当成什么有趣的文字游戏。若是在船上听到这样的叫喊,估计你既不会琢磨“over”和“board”两个单词元音的细微变化和呼应,也不会注意到这句话的重音是落在首尾两个音节上的,更别说停下来推敲里头的微言大义了。没人会以为“人”指的是整个人类,这个词组意在影射我们灾难性的堕落。假如落水的是你的死对头,那倒有可能,因为你知道,等你慢条斯理地分析完毕,对方已经葬身鱼腹了。否则的话,谁都不会绞尽脑汁地琢磨这句话的含义。语境已经把意思指实了。即便这句话是喊着玩的,也不能改变这一点。要是不在海上,自然不见得是这个意思,可周围只要有汽笛轰轰作响,那就无可置辩了。

在大多数现实场景中,我们对于意义并无多少选择的余地。意义基本是由场景决定的。至少,它将意义局限在少数几个可控的选项之内。假如在百货商店的门上看到出口标记,我会知道,它在这个语境里的意思是“假如你想离开,这是出口”,而不是“现在就给我离开!”。否则的话,商店里就没人了。这个标记是描述性的,而不是指令性的。而写在我的阿司匹林药瓶上的说明“每日三次,一次一片”是针对我的,而不是和我同住一栋公寓的两百名住户。司机打灯的时候,意思可能是“当心!”,也可能是“快走啊!”。这种模棱两可的说法虽然看似有致命的危险,但引起的交通事故却没有想象的多,因为在特定语境下,它的意思一般是很明白的。

但是,诗歌或小说的问题是,它们并不是现实语境的一部分。当然,我们从“诗歌”、“小说”、“史诗”、“喜剧”以及诸如此类的题名中大致可以判断应该期待什么,就好像文学作品被包装、宣传、营销、评论的方式会对我们的反应有决定性的影响一样。但是,除了这些宏观标识,这些作品在开篇向我们提供的背景少得可怜。相反,它的语境是随着故事的推进逐步建立起来的。我们必须根据作品的说法自行摸索出一个背景,并以此衡量作品的说法。事实上,这一解读的框架在阅读过程中是不断被更新的,大多数时候是不自觉的。当我们读到莎士比亚的诗句“再会,你太贵重了,我没法保有你”(“Farewell! Thou art too dear for my posessing”),就会在心里揣摩,“啊,他多半是在跟恋人讲话,看起来两个人是要分手。太贵重了,没法保有,对吧?说不定她把他的钱用得太狠了。”但是,除了字面本身,我们并没有其他获知信息的渠道,不像“着火了!”这句话,本身就能引申出一个语境,帮助我们理解它的意思。(譬如,喊着火的那个人的头发可能已经冒烟了。)这就使得确定文学作品的含义相当困难。

假如文学作品仅仅是记述历史,那么我们只要复原历史场景,也许就可以确定它们的意义了。但情况显然不是这样。文学和原始背景的关系是相当松散的。《白鲸》不是研究美国捕鲸业的社会学论文,只是以此为背景建构一个想象的世界,它的意义并不局限于此。这倒不见得意味着小说已经脱离了历史背景,具有普世的魅力。很可能某些文化从中得不到多少收获。没准在遥远的未来,还会有人觉得这部书完全不可理解,甚至味同嚼蜡。他们也许认为被一头巨大的白鲸咬掉一条腿是非常无趣的事情,不堪作为小说的素材。会不会有一天,我们的文明就连贺拉斯的颂歌或是蒙田的散文也认为枯燥乏味,不知所云了?也许,这个未来已经来临了,至少在一定程度上是这样。

我们无从知晓梅尔维尔的作品是否能够跨越时空,激发人们的兴趣,因为我们还没有到达历史的终点,尽管某些政治领导人极力想要促成此事;也没有征求过丁卡人或是图阿雷格人的意见。但是可以确定,《白鲸》之所以被称为小说,有一点是因为它想要对广义的“道德”问题发言。我说的道德,指的并不是伦理准则或宗教教义,而是与人类的感情、行为以及思想有关的问题。《白鲸》试图向读者讲述的是内疚、罪恶、欲望、精神错乱,而不仅仅是鲸油和鱼叉,也不仅仅是19世纪美国的状况。

而这正是“小说”的义项之一。小说最主要的含义并不是虚构。杜鲁门·卡波特的《冷血》、诺曼·梅勒的《刽子手之歌》,还有弗兰克·麦考特的《安吉拉的灰烬》都是作为真实的事件呈现给读者的,但这一真实经过翻译,变成了富于想象的故事。虽然小说中写的可能全是实在的信息——我们甚至可以根据维吉尔的《农事诗》经营农场,不过能维持多久就不好说了,但所谓的文学文本最重要的意图并不是提供事实。相反,它邀请读者“想象”事实,即用事实建构一个想象的世界。也就是说,一部作品可能既是真实的,又是想象的,既是实在的,又是虚构的。在狄更斯的《双城记》虚构的世界里,从伦敦到巴黎必须穿越海峡。事实也是如此,但小说仿佛将它“虚化”了。在小说的语境之中,最重要的不是事实的真假,而是它在作品想象的逻辑中发挥的作用。忠于事实和忠于人生之间是有区别的。我们说《哈姆莱特》中含有很多真相,并不是指历史上当真有一个或是真疯,或是假疯,或是一半真疯、一半假疯且对待女友态度极其恶劣的丹麦王子。

小说有可能会告诉读者达拉斯和圣彼得堡不在一个国家,或者圆形开口是螺旋饰上的中心凸饰。它们也可能不厌其烦地提到一些大家都耳熟能详的事实,譬如泄液线是具有吸收功能的药线,使用时从皮下穿过,末端垂挂于体外,以便促进引流或是对抗刺激剂。但是,这样的作品之所以算是小说,是因为它们提供这些信息,不像医学教科书或实用手册那样,仅仅为了事实而事实,而是为了帮助读者建立某种观看的方式。为了达到这个目的,小说被赋予了篡改事实的权利。与其说它们像天气预报,还不如说像政客的演说。当小说歪曲现实的时候,读者会认为这是出于艺术考虑。假如一个作家老是把“Buckingham”,即白金汉宫中的B写成F,大家会认为她是在表达某种政治观点,而不是不识字。就算哪本书里有一群生活在12世纪的人物老是为了史密斯乐队争吵不休,我们也不会给作者安上不可饶恕的无知罪名。也许作家的历史学养欠佳,认为12世纪的时候就有了史密斯乐队;也许他认为摩瑞西是个不世出的天才,足以跨越时空。但当这种情形出现在小说之中的时候,我们一般会往好处想,认为歪曲是刻意的。这对诗人和小说家是非常便当的。文学,就像一个被谄媚的廷臣所包围的专制君主,永远不会出错。

表面看起来,现实主义小说呈现的人物和事件是有独立生命的。其实大家都知道,这不过是幻觉,小说中的世界是随着叙事的展开一步一步被构建的。有些理论家之所以认为文学作品只和自己发生指涉关系,这也是原因之一。历史上从来就没有什么亚哈船长或是乔·克里斯莫斯。即便在阿姆斯特丹的某个公屋里发现一个登记在册的海洛因吸食者,名叫哈利·波特,也无法改变我们阅读小说的体验。就算真的有个叫作歇洛克·福尔摩斯的侦探,柯南道尔描述的所有事件都在他身上发生过,就连细节都一模一样,只是作者不知道,那也不能说小说里写的就是他。虚构仍然是虚构。

和非文学作品相比,文学作品往往要含混一些。虚构性就是造成含混的一个因素。正是因为文学作品没有现实的背景,读者缺少判断的依据,话语、事件和人物才得以为不同的解读打开了方便之门。不过,也可能是作家自觉不自觉地把故事往含混里写,以便丰富作品的内涵。其中有一种是涉及性爱的双关语。莎士比亚有一首十四行诗的开篇是这样的:“我的爱人起誓,说她浑身是忠实,/我真相信她,尽管我知道她撒谎。”(When my love swears that she is made of truth,/I dobelieve her, though I know she lies.)除了字面意思,这句诗还可能在说,“我的爱人起誓,说她真的是个处女(maid, of truth),我真相信她,尽管我知道她和别人发生过关系(lie)。”理查森的《克拉丽莎》告诉读者,好色的拉夫雷斯喜欢写信,“就寝的时候手里总是捏着一支笔”(has always a pen in his fingers when he retires)。作者不可能听不出这句话的弦外之音。狄更斯的《尼古拉斯·尼克尔贝》中也有同样的情形。书里有一段是娴静的玛丽·格雷厄姆坐在她心爱的汤姆·贫掐身边,看着他在乡间的教堂里演奏管风琴:“她的手一碰他的风琴,从这个光辉灿烂的新纪元起,就连那个风琴,他一生最快乐的时刻的老伴侣,他本来认为绝没有飞升之望的,也好像是被封为神,开始了新的生命。”(She touched his organ, and from that happy epoch even it,the old companion of his happiest hours, incapable as he had thought it ofelevation, began a new and deified existence.)只有特别好心或天真的人才会以为这里的含混是无心的。简·爱以含蓄的满意态度说起罗切斯特先生的手如何灵活圆润——这话也许并不像表面那样无邪,不过,讲话人未见得意识到这一点。而亨利·詹姆斯的小说就不同了:范妮·艾辛汉姆(FannyAssingham)这个名字显然是有来头的。

本文节选自《文学阅读指南》中《解读》一章,经出版社授权发布。

河南大学出版社/上河卓远文化 2015-05

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】